La zona collinare situata nelle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara, comprende i comuni in costa alla sponda orientale del lago Maggiore, da Arona a Baveno, e una piccola parte di comuni che si trovano salendo sulle pendici del massiccio del Mottarone. Rimanevano mesi e mesi lontani da casa, risparmiando il risparmiabile per sostenere le famiglie, ricorrendo il più delle volte – per il cibo e l’alloggio – a soluzioni di fortuna

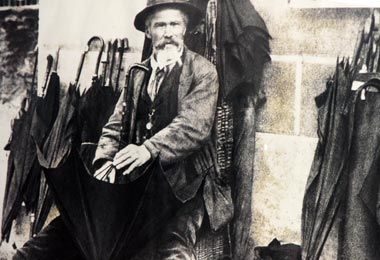

I “lusciàt”, cioè gli ombrellai ambulanti, hanno sempre fatto un mestiere duro, macinando chilometri su chilometri su strade polverose o in mezzo al fango, lontano da casa, arrangiando il loro magro guadagno riparando ombrelli e parasole. La maggior parte proveniva dal Vergante, la zona collinare situata nelle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara, comprende i comuni in costa alla sponda orientale del lago Maggiore, da Arona a Baveno, e una piccola parte di comuni che si trovano salendo sulle pendici del massiccio del Mottarone. Rimanevano mesi e mesi lontani da casa, risparmiando il risparmiabile per sostenere le famiglie, ricorrendo il più delle volte – per il cibo e l’alloggio – a soluzioni di fortuna. Spesso non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena e dormivano dove capitava, appisolandosi, stanchi morti, sotto un cielo stellato nella buona stagione o in qualche fienile, quando tirava vento o scrosciava la pioggia. La loro vita era così, prendere o lasciare. Già da piccoli s’apprendeva il mestiere, girovagando al seguito degli ombrellai adulti per le pianure piemontesi e lombarde, cercando di sfuggire alla miseria. Giravano come dei nomadi gridando a gran voce “donne, donne.. à ghè l’ ombrelè!”, portando a tracolla la “barsèla”, la cassetta nella quale erano riposti tutti i “sápitt” , i ferri del mestiere del lusciàt: dai “ragozz”,le stecche degli ombrelli, a lusùra, flignànza, tacugnànza e tacòn, ramé, cioè forbici, rocchetti di refe, pezze varie, bastoni di legno. Con quell’armamentario erano in grado di cucire, limare, intagliare il legno, incollare, sagomare stoffe. Se c’era da riparare un ombrello lo accomodavano, racimolando qualche soldo; se invece si trattava di confezionarne uno nuovo, era festa grande. Girovagavano per le vie guardando porte e finestre, in attesa del cenno di chi era disposto ad affidar loro un parapioggia tartassato dai troppi acquazzoni, contorto dal vento o vittima della voracità delle tarme. Ogni lavoro era buono e non si rifiutava mai, mettendosi subito alacremente al lavoro, e in silenzio. Per arrotondare il magro guadagno, spesso accompagnavano il mestiere con la costruzione e la vendita di altri manufatti in legno e in fil di ferro , come gabbie, trappole per topi, insalatiere, setacci. Come da tradizione il giorno di Capodanno, sulla piazza di Carpugnino, si trovavano a parlar d’affari e preparare la nuova annata degli ombrellai. In quell’occasione, le famiglie più povere affidavano i loro figli piccoli agli artigiani ambulanti, nella speranza che avrebbero imparato un mestiere, sconfiggendo la povertà e l’indigenza. “Al prumm dal lungon a Carpignin, a truà l’ Casér senza an bergnin“, che tradotto equivale a “il primo dell’anno a Carpugnino, a cercar padrone, senza un soldino” , come recita un’epigrafe che fa mostra di sé ancor oggi nella piazza di Carpugnino. Reclutata così la manodopera gli ombrellai si mettevano in cammino alla ricerca di quei guadagni che potessero garantir loro un futuro migliore. Bisogna dire che l’apprendista entrava quasi a pieno titolo nella famiglia dell’ombrellaio che provvedeva a lui in tutto e per tutto. Così, lontano da casa e dai propri cari, si accompagnavano nei lunghi tragitti con i loro canti in quella particolare lingua che si parlava tra lusciàt: il “tarùsc”. Sì, perché tra di loro, per tradizione e abitudine, comunicavano in quel gergo difficile, quasi del tutto incomprensibile, dalla pronuncia piuttosto secca e dura. Secondo alcune ricerche etimologiche, più che plausibili, basate sulla presenza di termini derivati dal tedesco nel tarùsc, e pensando a parole come tarnen (maschera) e tarnung (mascheramento), è intuibile la volontà di crearsi una lingua tutta loro, adatta a camuffare i loro discorsi. Facilitati dalla stessa provenienza territoriale, cioè dai paesi dell’alto Vergante, gli ombrellai potevano così comunicare con rapidità e segretezza , scambiandosi notizie e commenti nella certezza di non essere capiti. L’idioma era un misto di dialetto e parole di altre lingue, dallo spagnolo al francese al tedesco, rielaborate con arguzia e duttilità. Così, tanto per fare due esempi, l’avvocato era un “denciòn” ed il cuoco un “brusapignat“. “Al lusciàt caravaita a gria i lusc”, dicevano, riferendosi al fatto che “L’ombrellaio ambulante ripara gli ombrelli”. Pensando alla vita comoda, scuotevano la testa sentenziando “la repenta ha biò l’elban in su la frisa” (la gallina ha fatto l’uovo sulla paglia). Era una critica, e guai a contraddirli, perché la “ghéna”, la fame, era tanta e ci si poteva considerare “brisòld” (ricchi) solo quando si riusciva a metter su la prima bottega con un banchetto e l’insegna di due cupole d’ombrello a spicchi bianchi e rossi e la scritta “luscia, el lusciat piòla” che, più o meno, si può tradurre così: piove, l’ombrellaio si prende una sbornia. Infatti, quando il cielo diventava scuro, la terra cambiava odore e l’acqua iniziava a scrosciare , fosse temporale estivo o pioggia autunnale, si brindava alla fortuna perché con la pioggia si lavorava di più. Quando veniva chiesta all’ombrellaio quale fosse la ragione di quel nome così strano, veniva raccontata anche la leggenda che individuava nel Tarùsc uno gnomo scontroso e permaloso che viveva alle pendici del Mottarone e sulla Motta Rossa. Poco incline a tollerare i forestieri ,si teneva ben nascosto nei boschi. Era lui che, in un tempo remoto, aveva insegnato agli uomini come costruire gli ombrelli, oltre a trasmetter loro la sua lingua. Alto circa mezzo metro, dal pelo rosso ( come la sue scarpe), con un copricapo a forma di tricorno, era sempre vestito di verde. Combinare piccoli dispetti era uno dei suoi passatempi. Ma c’era un rimedio infallibile, qualora si era presi di mira da un Tarùsc: rovesciare sul pavimento alla sera un sacchetto di riso o di segale. Essendo lo gnomo un tipo ordinato e pignolo, era costretto a passare l’intera nottata a raccogliere granello per granello quanto versato. Ai Tarùsc piacevano i rospi ma non è dato a sapere il perché. Oltre alle storie e alle leggende, quando tornavano a casa, raccontavano le avventure della loro vita randagia. E manifestavano un certo orgoglio per quel lavoro dove la fatica e i sacrifici erano ricompensati dalla passione per un mestiere che richiedeva non solo molta abilità ma anche una buona dose di creatività. Soprattutto quando l’ombrello andava costruito nuovo di zecca e s’usavano le sagome per tagliare le stoffe. Qui la differenza di censo balzava all’occhio immediatamente: i benestanti e i nobili sceglievano la seta, per gli altri tutt’al più c’era il cotone. Molti di questi ombrelli fanno mostra di se nel museo a loro dedicati, a Gignese. Questo museo è l’unico al mondo dedicato al tema dell’ombrello e del parasole e vi sono conservati oltre mille pezzi fra ombrelli, parasole e impugnature di varie fogge e materiali. Nelle sale espositive sono ospitati pezzi curiosi e di notevole valore storico-culturale: dall’ombrello della regina Margherita di Savoia a quello appartenuto a Giuseppe Mazzini, tra i tanti. Gli esemplari nelle vetrine sono di rara fattura e squisitamente lavorati. Nel settore dedicato alla vita degli ombrellai si possono vedere le foto dei “pionieri” di quest’attività, i loro rudimentali attrezzi recuperati dalle antiche botteghe e quelli che li accompagnavano per le strade d’Italia e del mondo. Un itinerario storico, ricco di immagini e di testimonianze di un lavoro antico che gli ombrellai nati nel Vergante hanno saputo far conoscere e apprezzare un po’ ovunque. Non molto distante, a Massino Visconti, nel centro del paese, si può ammirare il monumento dedicato agli ombrellai. Realizzato nel 1972 dallo scultore Luigi Canuto, è stato eretto a ricordo dei molti “lusciàt” che, dalla fine del Settecento fino al primo Novecento, praticarono questo mestiere.

Marco Travaglini