IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

La toponomastica non può essere un’occupazione senile per giochi illusionistici e comparsate giornalistiche di consiglieri comunali sedicenti radicali che passano dalla caccia ai crocifissi alle intitolazioni di alcune vie. Altrimenti una materia storica molto seria si snatura, se viene lasciata in mano a certi personaggi che forse già prefigurano un triste Viale (del tramonto) ad essi intitolato, come è stato scritto su un quotidiano con dubbio gusto.

La toponomastica non può essere un’occupazione senile per giochi illusionistici e comparsate giornalistiche di consiglieri comunali sedicenti radicali che passano dalla caccia ai crocifissi alle intitolazioni di alcune vie. Altrimenti una materia storica molto seria si snatura, se viene lasciata in mano a certi personaggi che forse già prefigurano un triste Viale (del tramonto) ad essi intitolato, come è stato scritto su un quotidiano con dubbio gusto.

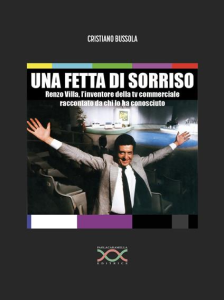

Ci racconta questa avventura il giornalista Cristiano Bussola, in un agile saggio a metà tra la storia del costume e la sociologia della cultura: “Una fetta di sorriso Renzo Villa, l’inventore della tv commerciale raccontato da chi lo ha conosciuto” ( Paola Caramella editrice, 2022, pagg. 230, €. 18 corredato da un ricco apparato fotografico). In realtà l’autore, Renzo Villa non l’ ha mai conosciuto in maniera diretta. Come precisa nelle pagine introduttive, Villa è stato l’ispiratore principale, del suo avviamento alla professione giornalistica prima cartacea alla “Vita Casalese” poi a Prima Antenna, già Studio Televisivo Padano, come cronista e commentatore politico. Attraverso le interviste (alcune dirette alcune telefoniche) a una carrellata di personaggi (portati poi al successo da Villa) l’autore riesce a ricostruire nei minimi particolari, la realizzazione di quel sogno, nell’arco temporale di un decennio. Teo Teocoli e Massimo Boldi (scoperti al mitico Derby di Milano) poi Donatella Rettore e i Righeira solo per citarne alcuni. Ma anche maestranze e tecnici sentiti sui loro rapporti professionali e umani. Pochi anni dopo la sua prematura scomparsa nel 2010 a 69 anni, la moglie Wally Giambelli, la compagna di una vita, attraverso l’ente “Associazione Amici di Renzo Villa” ne tiene viva la memoria con iniziative di promozione sociale e formazione professionale (per materiale audiovisivo e di testo consultare:

Ci racconta questa avventura il giornalista Cristiano Bussola, in un agile saggio a metà tra la storia del costume e la sociologia della cultura: “Una fetta di sorriso Renzo Villa, l’inventore della tv commerciale raccontato da chi lo ha conosciuto” ( Paola Caramella editrice, 2022, pagg. 230, €. 18 corredato da un ricco apparato fotografico). In realtà l’autore, Renzo Villa non l’ ha mai conosciuto in maniera diretta. Come precisa nelle pagine introduttive, Villa è stato l’ispiratore principale, del suo avviamento alla professione giornalistica prima cartacea alla “Vita Casalese” poi a Prima Antenna, già Studio Televisivo Padano, come cronista e commentatore politico. Attraverso le interviste (alcune dirette alcune telefoniche) a una carrellata di personaggi (portati poi al successo da Villa) l’autore riesce a ricostruire nei minimi particolari, la realizzazione di quel sogno, nell’arco temporale di un decennio. Teo Teocoli e Massimo Boldi (scoperti al mitico Derby di Milano) poi Donatella Rettore e i Righeira solo per citarne alcuni. Ma anche maestranze e tecnici sentiti sui loro rapporti professionali e umani. Pochi anni dopo la sua prematura scomparsa nel 2010 a 69 anni, la moglie Wally Giambelli, la compagna di una vita, attraverso l’ente “Associazione Amici di Renzo Villa” ne tiene viva la memoria con iniziative di promozione sociale e formazione professionale (per materiale audiovisivo e di testo consultare: