Sarà una serata da non perdere quella di sabato 10 febbraio prossimo per tutti coloro che amano e sono affascinati dalle vicende del forte dello Chaberton.

Alle 21, a ingresso libero, presso la sala Formont di via Pinerolo 0 a Cesana Torinese, è in programma la serata denominata semplicemente “Lo Chaberton”

È organizzata dalla Mostra del Monte Chaberton di Claviere, dal Ponte Tibetano Cesana Claviere, dal Parco avventura Chaberton di Cesana Torinese, dall’Ufficio del turismo di Cesana Torinese con il patrocinio del Comune di Cesana Torinese.

Si tratta di una serata che ha lo scopo di raccogliere donazioni volontarie per la costrizione del bivacco ‘Chaberton’.

La storia del Monte Chaberton è lunga 200 milioni di anni le vicende del Forte sono state al centro di svariati momenti informativi e divulgativi e sono custodite nella Mostra del Monte Chaberton, esposta in modo permanente a Claviere.

Questa volta l’attenzione sarà focalizzata sui racconti dei Cesanesi del passato sull’epopea del forte Chaberton.

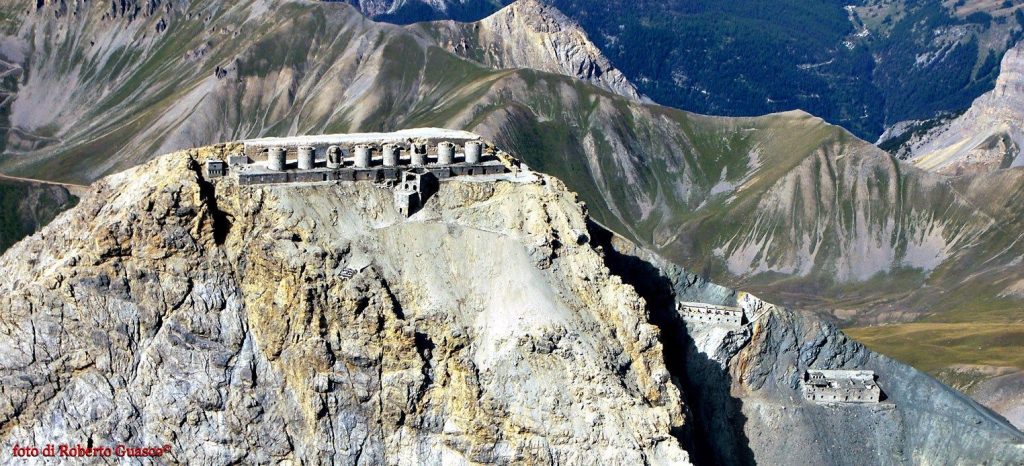

“Quella di sabato sarà una serata dedicata alla storia del Forte Chaberton – precisa Roberto Guasco, curatore del museo Mostra Monte Chaberton di Claviere – attraverso i racconti dei testimoni dell’epoca di Cesana Torinese. Nel tempo ho avuto la fortuna di incontrare tanti protagonisti delle vicende del forte Chaberton. Ho raccolto testimonianze sul periodo antecedente la guerra, sul periodo bellico e post bellico. I loro preziosi ricordi li ho raccolti in due video interviste che presenterò sabato sera, dando voce ai protagonisti di quella storia.

Storia antica e lontana per noi, ma viva e presente nelle loro parole. Momenti felici e momenti tragici che si alternano negli anni della guerra. L’ epopea del forte più alto d’Europa, simbolo della forza di volontà degli italiani e della loro capacità di lavorare duramente, in qualsiasi luogo e condizione”.

Mara Martellotta

Credo che questo sia per me l’ultimo articolo dedicato ai funerali di Vittorio Emanuele. In primis lodo la bella (e coraggiosa) intervista del mio amico Gustavo Mola di Nomaglio (da non confondersi con il professore di Torre Sangiorgio (Cn) che decise con pochi amici legati ad una associazione segreta la decadenza da principe ereditario di Vittorio Emanuele. Anche molto apprezzabile l’intervista dell’amico Alberto Turinetti di Priero. Poi vengono gli scarabocchi storicamente sgrammaticati di chi ritiene che il funerale del principe in Duomo sia un’offesa alla Sindone, dimenticando che la Sindone venne portata a Torino dai Savoia e che l’arcivescovo che non andrà ai funerali, è il custode del dono che fece Umberto II al Papa. L’ultima ostensione vide Vittorio e famiglia ricevuti in pompa magna dall’arcivescovo pro tempore. Dopo l’esilio Vittorio Emanuele venne ricevuto dalla presidente Mercedes Bresso in Provincia; duole apprendere che oggi la stessa Bresso parli con disprezzo del signor Savoia: appare infatti un po’ incongruente con il suo passato di donna ligia alle istituzioni. Un altro giornalista sportivo che si definisce anche scrittore, scrive che il principe venne a Torino solo nel 2003, dimenticando che il principe era in esilio per oltre 50 anni non certo per libera scelta. Ci vuole quello che Omodeo chiamo’ il senso della storia e allora vedremmo che Torino è città sabauda in ogni angolo salvo le Vallette, via Artom ed altri borghi. Sono i Savoia che hanno edificato Torino. Basta vedere il mostro del palazzo dei lavori pubblici davanti al duomo o la pur bella Torre Littoria, per rendersi conto di cosa invece i Savoia hanno fatto con Juvarra, Guarini e i Castellamonte a Torino su invito della dinastia. Senza dimenticare il Museo Egizio e la Galleria Sabadua. Su Veneria Reale e la reggia non c’ è bisogno di dire nulla. Anche un fazioso non dovrebbe essere così incolto da non sapere. E al vero cretino che obietta anche su Superga come luogo di sepoltura del signor Savoia bisognerebbe ricordargli che la basilica venne edificata dal primo re sabaudo Vittorio Amedeo II.

Credo che questo sia per me l’ultimo articolo dedicato ai funerali di Vittorio Emanuele. In primis lodo la bella (e coraggiosa) intervista del mio amico Gustavo Mola di Nomaglio (da non confondersi con il professore di Torre Sangiorgio (Cn) che decise con pochi amici legati ad una associazione segreta la decadenza da principe ereditario di Vittorio Emanuele. Anche molto apprezzabile l’intervista dell’amico Alberto Turinetti di Priero. Poi vengono gli scarabocchi storicamente sgrammaticati di chi ritiene che il funerale del principe in Duomo sia un’offesa alla Sindone, dimenticando che la Sindone venne portata a Torino dai Savoia e che l’arcivescovo che non andrà ai funerali, è il custode del dono che fece Umberto II al Papa. L’ultima ostensione vide Vittorio e famiglia ricevuti in pompa magna dall’arcivescovo pro tempore. Dopo l’esilio Vittorio Emanuele venne ricevuto dalla presidente Mercedes Bresso in Provincia; duole apprendere che oggi la stessa Bresso parli con disprezzo del signor Savoia: appare infatti un po’ incongruente con il suo passato di donna ligia alle istituzioni. Un altro giornalista sportivo che si definisce anche scrittore, scrive che il principe venne a Torino solo nel 2003, dimenticando che il principe era in esilio per oltre 50 anni non certo per libera scelta. Ci vuole quello che Omodeo chiamo’ il senso della storia e allora vedremmo che Torino è città sabauda in ogni angolo salvo le Vallette, via Artom ed altri borghi. Sono i Savoia che hanno edificato Torino. Basta vedere il mostro del palazzo dei lavori pubblici davanti al duomo o la pur bella Torre Littoria, per rendersi conto di cosa invece i Savoia hanno fatto con Juvarra, Guarini e i Castellamonte a Torino su invito della dinastia. Senza dimenticare il Museo Egizio e la Galleria Sabadua. Su Veneria Reale e la reggia non c’ è bisogno di dire nulla. Anche un fazioso non dovrebbe essere così incolto da non sapere. E al vero cretino che obietta anche su Superga come luogo di sepoltura del signor Savoia bisognerebbe ricordargli che la basilica venne edificata dal primo re sabaudo Vittorio Amedeo II.

La notizia della morte del principe Vittorio Emanuele di Savoia era attesa, ma certo ha suscitato in me una certa emozione condivisa anche da alcuni amici a cui l’ho comunicata. La sua figura resta controversa e storicamente marginale. Lasciò l’Italia nel 1946 quando aveva 9 anni ed è sempre vissuto in esilio anche dopo la soppressione della XIII norma transitoria della Costituzione. Non ebbe in Svizzera l’educazione necessaria ad un principe ereditario e preferì vivere come un borghese libero da obblighi formali. Il suo matrimonio fu un matrimonio d’amore contro i desideri del Re Umberto che alla fine si arrese alla volontà del figlio che solo dopo la morte del padre si sentì investito come discendente di una delle più antiche dinastie d’Europa. Due fatti vanno precisati a caldo: l’assoluzione in Francia per l’imputazione clamorosa di aver ucciso un turista tedesco in Corsica che sta di nuovo dominando i tg: la stupida dichiarazione di sedicenti senatori del regno (quale?) che affermarono che la discendenza doveva passare agli Aosta si è rivelata giuridicamente infondata in modo incontrovertibile.

La notizia della morte del principe Vittorio Emanuele di Savoia era attesa, ma certo ha suscitato in me una certa emozione condivisa anche da alcuni amici a cui l’ho comunicata. La sua figura resta controversa e storicamente marginale. Lasciò l’Italia nel 1946 quando aveva 9 anni ed è sempre vissuto in esilio anche dopo la soppressione della XIII norma transitoria della Costituzione. Non ebbe in Svizzera l’educazione necessaria ad un principe ereditario e preferì vivere come un borghese libero da obblighi formali. Il suo matrimonio fu un matrimonio d’amore contro i desideri del Re Umberto che alla fine si arrese alla volontà del figlio che solo dopo la morte del padre si sentì investito come discendente di una delle più antiche dinastie d’Europa. Due fatti vanno precisati a caldo: l’assoluzione in Francia per l’imputazione clamorosa di aver ucciso un turista tedesco in Corsica che sta di nuovo dominando i tg: la stupida dichiarazione di sedicenti senatori del regno (quale?) che affermarono che la discendenza doveva passare agli Aosta si è rivelata giuridicamente infondata in modo incontrovertibile.

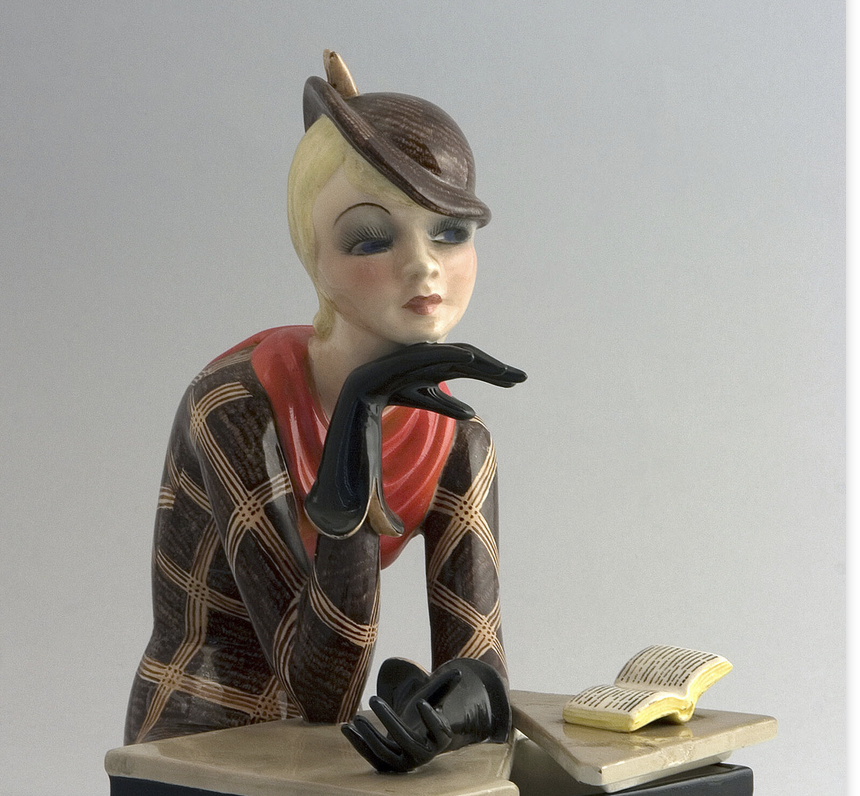

Il 23 aprile 1919 nacque a Torino la Lenci ,

Il 23 aprile 1919 nacque a Torino la Lenci ,  Ancora oggi si utilizza il panno lenci una stoffa non tessuta che viene usata per fare vestiti, ma anche accessori e collane grazie alla sua facilita’ di utilizzo e che rimanda alle famose bambole che erano foderate con un’ ulteriore strato di mussola, per renderle lavabili, e ricoperte di polvere vellutina.

Ancora oggi si utilizza il panno lenci una stoffa non tessuta che viene usata per fare vestiti, ma anche accessori e collane grazie alla sua facilita’ di utilizzo e che rimanda alle famose bambole che erano foderate con un’ ulteriore strato di mussola, per renderle lavabili, e ricoperte di polvere vellutina.