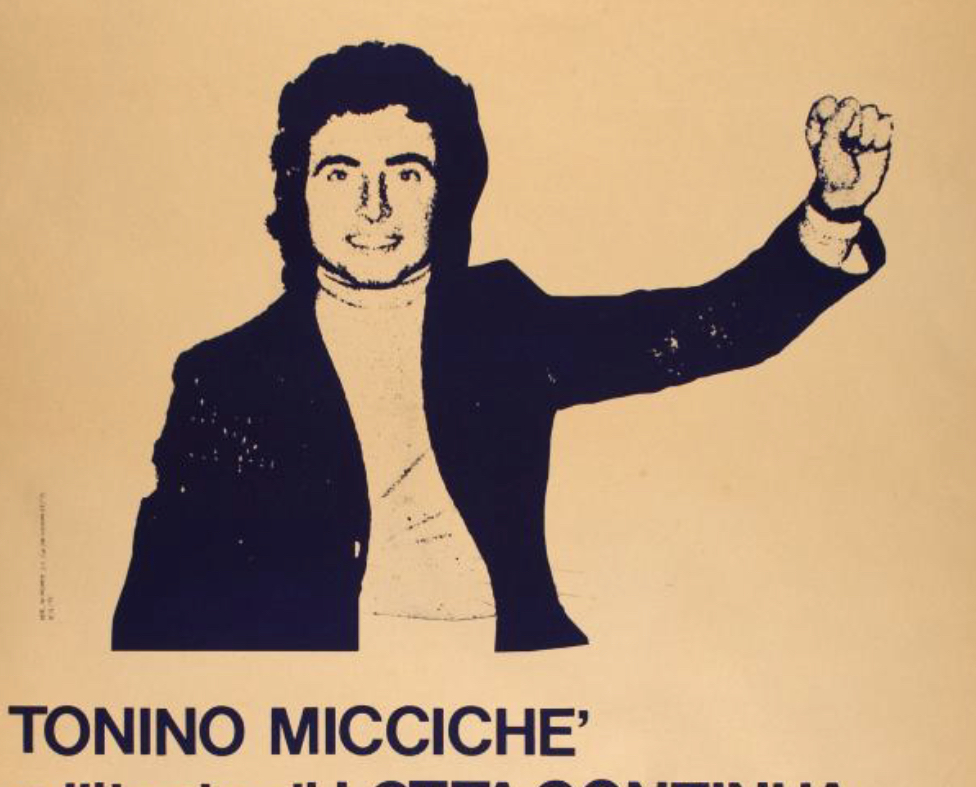

A Torino si celebra il cinquantenario dell’uccisione di Tonino Micciché con tante iniziative di ricordo del suo impegno

1975/2025 si celebra il cinquantenario della morte di Tonino Micciché, ‘il sindaco senza palazzo’. Tonino Micciché è parte della storia di Torino degli anni Sessanta e Settanta.

Emigrato dalla Sicilia, vi giunge nel 1968 ove, assunto alla Fiat Mirafiori, inizia la sua lotta sia in fabbrica sia per la casa.

Le sue grandi doti umane e il suo profondo impegno lo portano ad essere il “sindaco senza palazzo” della Falchera. Fu, infatti, il coordinatore delle occupazioni alla Falchera, iniziate nell’autunno del 1974 e parte di un periodo extra-ordinario e fortemente emergenziale che si inserisce nel contesto di una città assolutamente impreparata ad accogliere l’afflusso immigratorio richiesto dalla caotica crescita economica, un periodo anche molto violento da ambo le parti, dalla battaglia di corso Traiano alle requisizioni di case private e che ha visto le assegnazioni talora asservite ai poteri forti cittadini.

Per contro, quelle alla Falchera furono occupazioni che, grazie al gran lavoro fatto da Micciché, si svolsero senza scontri e portarono a un accordo con le Istituzioni, Comune e IACP, l’allora ATC, per garantire una casa a tutti, in base alle necessità delle famiglie.

Micciché è stato davvero il sindaco senza palazzo di Falchera perché ha operato fuori dell’interesse personale, non essendo né un occupante né un assegnatario, nonché con proposte e azioni al di sopra delle parti e volte unicamente al bene del quartiere.

Ciononostante, il 17 aprile 1975 Micciché venne ucciso a sangue freddo, con un colpo di pistola alla testa. Alla Falchera e alla città di Torino rimane il suo lascito. La macchina da lui avviata e guidata finché era in vita ha poi portato ad attuare l’accordo e a dare una casa sia agli assegnatari sia agli occupanti.

In occasione del cinquantenario dell’uccisione di Micciché, per iniziativa del Comitato per Tonino Micciché, in collaborazione con il Centro Studi Piero Gobetti, che conserva la documentazione originale sull’attività di Tonino Micciché all’interno del Fondo Marcello Vitale sui movimenti politici e sociali degli anni Settanta, vengono organizzate le commemorazioni sia con la raccolta di firme per chiedere al Comune il riconoscimento ufficiale della targa dedicata a Tonino Micciché e ubicata in via degli Ulivi 29, sia con un ricco calendario di cinque appuntamenti, alla Falchera e in giro per la città, suddiviso in una rassegna cinematografica, classi sociali attraverso l’obiettivo- visioni di conflitti urbani e di vita borghese- e a conclusione il tributo a Tonino.

10 aprile ore 19 Cinema Cascina Roccafranca, via Rubino 45.

Ore 19 Alla Fiat era così ( M. Calopresti)

Ore 20.15 Il medico della Mutua ( L. Zampa)

A seguire il dibattito con Giacomo Ferrante, modera Marco Revelli

MARA MARTELLOTTA

Foto archivio Polo ‘900

Intriso di leggende e storia il mistero templare sopravvive a pochi passi da Torino, attorno e dentro il castello medioevale della Rotta a Moncalieri. Una residenza frequentata nel Medioevo, e anche successivamente, da vari Ordini cavallereschi. Leggende sui fantasmi di cavalieri morti in battaglia e giovani donne suicide che si lanciano dalla torre della rocca circolano numerose ancora oggi.

Intriso di leggende e storia il mistero templare sopravvive a pochi passi da Torino, attorno e dentro il castello medioevale della Rotta a Moncalieri. Una residenza frequentata nel Medioevo, e anche successivamente, da vari Ordini cavallereschi. Leggende sui fantasmi di cavalieri morti in battaglia e giovani donne suicide che si lanciano dalla torre della rocca circolano numerose ancora oggi.  nella prima metà del dodicesimo secolo. Con la torre di vedetta, un grande cortile interno, l’ospizio per i pellegrini, la cappella, le stalle, il pozzo, magazzini e sotterranei, il castello presentava le caratteristiche di una “domus” templare e, secondo la studiosa Bianca Capone Ferrari, la Rotta assumeva le sembianze di una casa-forte templare dipendente dalla domus templare di Sant’Egidio di Testona vicino al ponte sul torrente Banna. La Capone scrive che il nome del castello deriverebbe dalla rotta, dalla sconfitta subita dal duca Tommaso di Savoia nella guerra contro i francesi nel 1639 ma già nel Quattrocento veniva indicato come Grancia Rupta dai gerosolimitami di Moncalieri. O forse ancora il nome deriverebbe da una rotta militare antica oppure da rotha (roggia) per la presenza di molti corsi d’acqua che scorrono nella zona. Non si sa quando i templari lasciarono la fortezza ma un documento conservato nell’archivio della città attesta che, verso la fine del Duecento, alla Rotta erano già presenti i Gerosolimitani. Negli anni Ottanta il fortilizio fu restaurato e riportato all’antico splendore. Come detto, le leggende sul castello sono talmente numerose che hanno suscitato l’interesse di curiosi ed esperti secondo i quali il momento più propizio per “osservare” i fantasmi sarebbe la notte tra il 12 e il 13 giugno.

nella prima metà del dodicesimo secolo. Con la torre di vedetta, un grande cortile interno, l’ospizio per i pellegrini, la cappella, le stalle, il pozzo, magazzini e sotterranei, il castello presentava le caratteristiche di una “domus” templare e, secondo la studiosa Bianca Capone Ferrari, la Rotta assumeva le sembianze di una casa-forte templare dipendente dalla domus templare di Sant’Egidio di Testona vicino al ponte sul torrente Banna. La Capone scrive che il nome del castello deriverebbe dalla rotta, dalla sconfitta subita dal duca Tommaso di Savoia nella guerra contro i francesi nel 1639 ma già nel Quattrocento veniva indicato come Grancia Rupta dai gerosolimitami di Moncalieri. O forse ancora il nome deriverebbe da una rotta militare antica oppure da rotha (roggia) per la presenza di molti corsi d’acqua che scorrono nella zona. Non si sa quando i templari lasciarono la fortezza ma un documento conservato nell’archivio della città attesta che, verso la fine del Duecento, alla Rotta erano già presenti i Gerosolimitani. Negli anni Ottanta il fortilizio fu restaurato e riportato all’antico splendore. Come detto, le leggende sul castello sono talmente numerose che hanno suscitato l’interesse di curiosi ed esperti secondo i quali il momento più propizio per “osservare” i fantasmi sarebbe la notte tra il 12 e il 13 giugno.

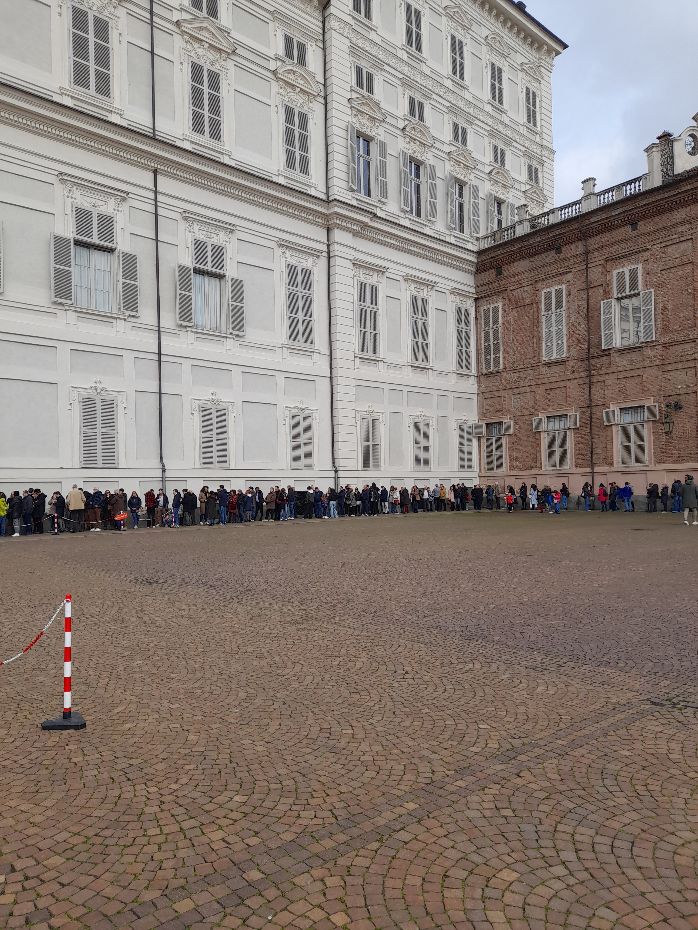

Grazie a loro siamo entrati nei saloni dove vivevano i Principi ereditari, un luogo che viene aperto solo in occasioni molto particolari. Il secondo piano di Palazzo Reale è infatti sempre chiuso al pubblico per mancanza di personale. Con il Fai si entra, non accadeva da quindici anni. Mentre il primo piano, sempre aperto alle visite del pubblico, era riservato al sovrano e alla sua famiglia, il secondo piano di Palazzo Reale, un tempo cuore politico e artistico di Torino dal Seicento alla metà del Novecento, era destinato ai principi ereditari e alle loro consorti. Naturalmente i saloni hanno subito radicali cambiamenti nei secoli decisi dai vari architetti chiamati a Palazzo.

Grazie a loro siamo entrati nei saloni dove vivevano i Principi ereditari, un luogo che viene aperto solo in occasioni molto particolari. Il secondo piano di Palazzo Reale è infatti sempre chiuso al pubblico per mancanza di personale. Con il Fai si entra, non accadeva da quindici anni. Mentre il primo piano, sempre aperto alle visite del pubblico, era riservato al sovrano e alla sua famiglia, il secondo piano di Palazzo Reale, un tempo cuore politico e artistico di Torino dal Seicento alla metà del Novecento, era destinato ai principi ereditari e alle loro consorti. Naturalmente i saloni hanno subito radicali cambiamenti nei secoli decisi dai vari architetti chiamati a Palazzo.

I tempi cambiano, i secoli passano, le mode anche. Infine sarà il principe ereditario Umberto, trasferitosi a Torino nel 1925 per seguire le manovre del suo reggimento, a rinnovare le trenta sale di Palazzo Reale con arredi del Settecento e strutture moderne. Verrà installato un impianto di riscaldamento con termosifoni nascosti nelle bocche dei camini e ogni sala verrà attrezzata con ascensori e montacarichi. Si può vedere lo studio di Umberto in cui il principe leggeva la corrispondenza e riceveva ospiti importanti. L’allestimento di Palagi verrà mantenuto solo nell’alloggio occupato nel 1930 dalla moglie Maria Josè del Belgio. Dopo la guerra e la fine della monarchia l’Appartamento del Principe venne dimenticato per almeno 50 anni.

I tempi cambiano, i secoli passano, le mode anche. Infine sarà il principe ereditario Umberto, trasferitosi a Torino nel 1925 per seguire le manovre del suo reggimento, a rinnovare le trenta sale di Palazzo Reale con arredi del Settecento e strutture moderne. Verrà installato un impianto di riscaldamento con termosifoni nascosti nelle bocche dei camini e ogni sala verrà attrezzata con ascensori e montacarichi. Si può vedere lo studio di Umberto in cui il principe leggeva la corrispondenza e riceveva ospiti importanti. L’allestimento di Palagi verrà mantenuto solo nell’alloggio occupato nel 1930 dalla moglie Maria Josè del Belgio. Dopo la guerra e la fine della monarchia l’Appartamento del Principe venne dimenticato per almeno 50 anni.

l’autore solitamente prende parte.

l’autore solitamente prende parte.