I personaggi pubblici dell’ancien régime spesso erano vivaci esponenti del mondo intellettuale. Così i lusitani de Souza Coutinho, soprattutto i diplomatici e gli uomini politici della famiglia. Tra essi D. Rodrigo de Souza Coutinho (Chaves, 3.08.1755 – Rio de Janeiro, 26.01.1812), 1° Conte di Linhares (Rio de Janeiro, 17.12.1808), che aveva iniziato la sua carriera come inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Portogallo alla corte di Torino, dove era vissuto dal 23.09.1779 al 30.07.1796, e l’8.03.1789 si unì in matrimonio a Gabriella Asinari di San Marzano (Torino, 31.07.1770 – Rio de Janeiro, 24.01.1821).

********************************************************************************

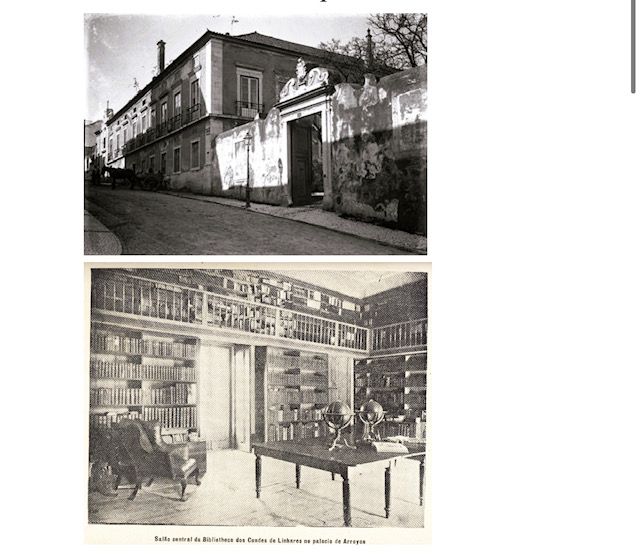

Torino, Via Garibaldi, il palazzo, che, alla sinistra della Chiesa di San Dalmazzo, delimita il ristretto

sagrato, all’epoca ospitava la residenza e gli uffici del Ministro di Portogallo alla Corte dei Savoia.

Torino, in Via Maria Vittoria, n° 4, nel Palazzo di famiglia, prospiciente la chiesa di S. Filippo,

D. Gabriella Asinari di San Marzano nacque e visse fino al matrimonio con D. Rodrigo de Souza Coutinho.

Fin dagli anni giovanili, il 1° Conte di Linhares mantenne buoni contatti con il mondo culturale. Così, in gioventù, era stato con l’abate Tommaso Valperga Caluso, a Lisbona presso il fratello, ministro plenipotenziario dei Savoia in Portogallo, e, successivamente plenipotenziario egli stesso, nei suoi dispacci da Torino, dove scrive della vivacità degli intellettuali nel Piemonte prerivoluzionario.

Qui ci soffermeremo soltanto sugli incontri del Coutinho col pittore Domingos Antonio de Sequeira, avvenuti a Lisbona nel palazzetto di famiglia dei conti di Linhares, tra il 1796 e il 1798, cioè dopo il rientro in Portogallo dei due uomini, reduci entrambi di prolungati soggiorni nella nostra Penisola, e conclusisi dopo, tra il 1797, quando arrivò a Lisbona la sposa di D. Rodrigo, e il 1807, quando i Coutinho si imbarcarono per il Brasile con la Corte portoghese.

Quanto al ministro plenipotenziario, nel dispaccio da Torino n° 65 del 30 luglio 1796, l’incaricato d’affari di Portogallo riferisce che, in quello stesso giorno, egli era partito alla volta di Genova, accompagnato dalla moglie ventisettenne, per imbarcarsi per Lisbona. Quel documento dice che, a quella data, non si sapeva ancora se il fratello di D. Rodrigo, D. Domingos de Souza, avrebbe occupato in Piemonte il posto lasciato libero dal Coutinho stesso, infatti il decreto di nomina del diplomatico avrebbe avuto la data del 1° novembre 1796, mentre, fin dal precedente 4 settembre, D. Rodrigo aveva ricevuto a Lisbona l’incarico di ministro di Stato per la marina e l’oltremare.

Lisbona, palazzetto de Souza Coutinho in Arroios: ingresso con vista dalla strada e biblioteca.

Rientrato in patria, nel 1796, D. Rodrigo prendeva alloggio con i fratelli nel palazzotto di Arroios, dove incominciava a ricevere le visite di Domingos António de Sequeira (Belém,10.03.1768 – Roma, 7.03.1837), pittore portoghese che a Roma si era perfezionato nell’arte.

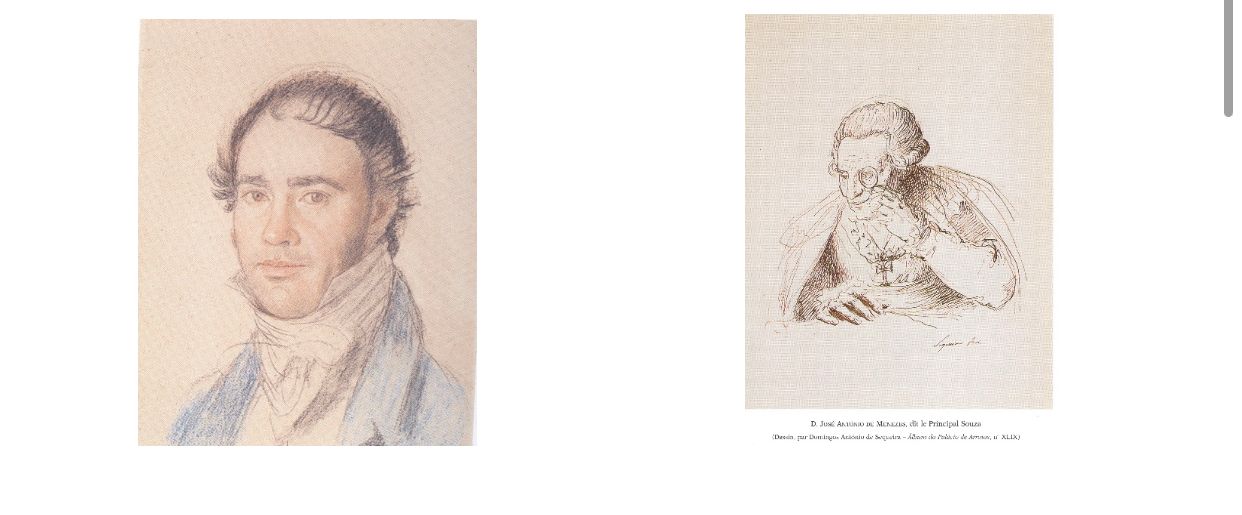

A sinistra, Domingos António Sequeira (autoritratto, pastello, 1805 ca.) e, a destra, un raro ritratto del prelato

D. José António de Menezes e Sousa Coutinho, fratello di D. Rodrigo (disegno di Sequeira tratto dall’Album di Arroios).

Il pittore non aveva incontrato D. Rodrigo nel viaggio da Genova a Lisbona, poiché era in Portogallo fin dagli ultimi mesi del 1795, perciò solo nell’anno successivo «comincia a frequentare il palazzetto di D. Rodrigo de Sousa Coutinho, [poi] Conte di Linhares. Risulta da questa frequentazione una serie di 51 disegni di Sequeira (alcuni datati del 1796, 1797, 1798 e 1802), organizzati nel cosiddetto Album di Arroios». Di quei fogli, scriveva Alexandra Josephina Reis Gomes Markl, del«L’opera grafica di D. A. de Sequeira nel contesto della produzione europea del suo tempo», tesi di dottorato in belle arti / disegno, Università di Lisbona, 2013, p.122], scriveva: «Dalla relazione (di Sequeira) con la famiglia del Conte di Linhares, principalmente con D. Gabriella Asinari de Sousa Coutinho, risulta una parte significativa della sua produzione grafica di quel periodo. Un insieme di 51 disegni rimasti noti come Album Arroios, eseguiti, secondo la tradizione famigliare nelle serate che l’artista trascorreva con i Coutinho, tra i quali si incontrano alcuni fogli datati dal 1796 al 1802». Anche Manuel Pedro Alves Crespo de San Payo, nelle sue pagine intitolate: «Il disegno in viaggio, album, quaderno o diario grafico, l’album di D. A. de Sequeira», tesi di dottorato in belle arti / disegno, Università di Lisbona, 2019, p. 57, nota 15], che afferma: «Credo che Sequeira possa aver dato lezioni di disegno alla Contessa di Linhares o a qualcuno dei sui figli nel periodo compreso tra il 1796 e il 1798, giacché alcuni degli esercizi configurano alcune prove di questo tipo con tracce di linee veloci parallele e incrociate per le ombre».

Ma seguiamo meglio le vicende famigliari di D. Rodrigo dalle notizie che, su nostra indicazione, Andrée Mansuy pubblicò nel secondo tomo della sua biografia del Coutinho, dove scrive: «Plusieurs mois s’écoulèrent ainsi, jusqu’au moment où le frère de D. Gabriela, le marquis Asinari di S. Marzano, écrivit au comte Balbo, ambassadeur du roi de Sardaigne à Paris, en le priant d’obtenir du Directoire les passeports nécessaires pour que cette petite famille puisse entreprendre par voie de terre son voyage vers Lisbonne. Le 25 mai (1797), le comte Balbo communiqua au “Citoyen Secrétaire Général des Relations Extérieures” à Paris le signalement de D. Gabriela et des “gens de sa suite, tous Piémontais», qui l’accompagneraient dans sa traversée des «départements méridionaux de la France pour se rendre en Espagne pour rejoindre son mari». Quei documenti ricordano che la Signora Coutinho, nata San Marzano, aveva 26 anni, capelli castani scuri, occhi celesti, denti bianchissimi, quattro figli (dei quali il primo di sette anni, il secondo di cinque, il terzo di due e la quarta di un anno) e alcuni domestici al seguito (tra cui: un cuoco, un valletto, una bambinaia, una cameriera e un cameriere). Già il 23 giugno quella piccola comitiva arrivava a Barcellona, il seguente 10 luglio era a Madrid, mentre, già alla data del 23 agosto 1797, le prime notizie da Lisbona dicono che la piccola figlia dei Coutinho era in fin di vita: sarebbe morta il giorno successivo (memoria del martirio di San Bartolomeo apostolo).

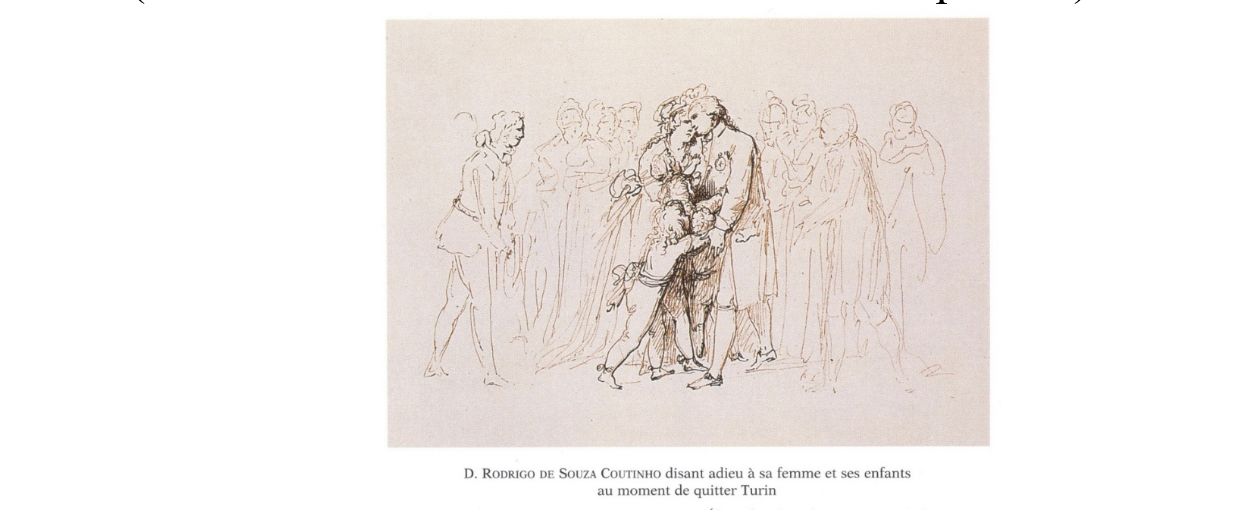

Il disegno (già dell’album di Arroios) che qui riproduciamo, diversamente da quanto riporta la didascalia, non tratta il momento in cui, a Torino, D. Rodrigo si accomiatava dai famigliari (infatti la stessa Mansuy, nel secondo tomo della biografia del Coutinho, ricorda che la nobildonna accompagnò il marito a Genova, dov’egli si imbarcava per il Portogallo). La scritta sembrerebbe accogliere una voce che, pur circolando in casa dei Conti di Linhares, non era veritiera, anche se nata nel loro ambiente stesso. La vistosa cuffia, disegnata sul capo della gentildonna torinese, fa pensare che fosse più adatta all’abbigliamento di una donna che viaggiava per la capitale portoghese (spesso sferzata dai venti atlantici), piuttosto che riferibile a un afoso fine luglio torinese (infatti, come ricordano i dispacci dello stesso Ministro portoghese a Torino, nel periodo estivo erano frequenti le temperature elevate, accompagnate da picchi di umidità). Il disegno quindi è lo schizzo di un testimone (e Sequeira era presente in casa Coutinho a Lisbona, dove aveva visto D. Rodrigo accogliere i famigliari provenienti dal Piemonte). Nella stessa raccolta di disegni ce n’erano altri che ritraevano personaggi pure presenti a quell’incontro, uno di essi rappresenta Gabriella Asinari adagiata su un sedile (formalmente così ben definito da anticipare i lavori da designer che in anni successivi avrebbero impegnato l’artista) e un ritratto del secondo conte di Linhares, D. Vittorio, bambino, disegno che ben figurerebbe tra i migliori disegni inglesi del tempo.

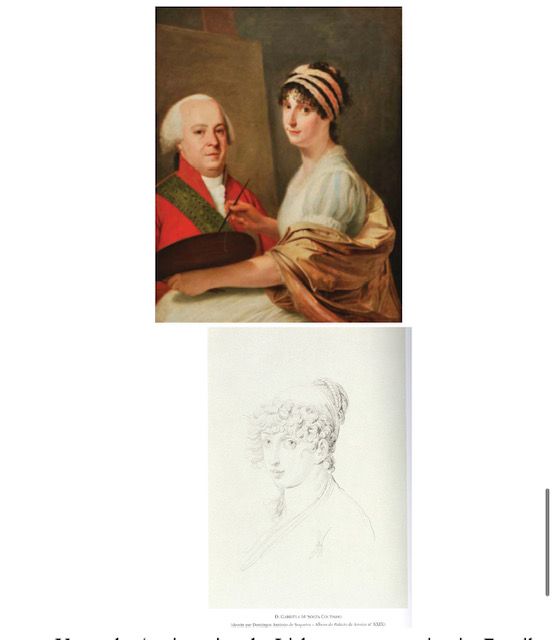

Il lavoro più importante che Sequeira realizzò per i Coutinho tuttavia è un quadro a olio, a proposito del quale l’11 aprile 1985, D. Nuno de Souza Coutinho (1914–2006), 7° Conte di Linhares, nel riscontrare la prima lettera che gli avevo inviato nove giorni prima da Rio de Janeiro, scriveva per me le frasi che qui traduco dal portoghese: «Con molto piacere le mando una fotografia del quadro dei Conti di Linhares dipinto da Domingos Sequeira. Come si sa la Contessa di Linhares era portata per l’arte, soprattutto per la pittura, perciò D. Sequeira ebbe l’idea geniale di pensare alla Contessa che dipinge il ritratto del marito». Si tratta di un’opera pittorica per la quale un altro disegno dell’album di Arroios, eseguito a “punta d’argento”, si rivela un bellissimo studio preparatorio.

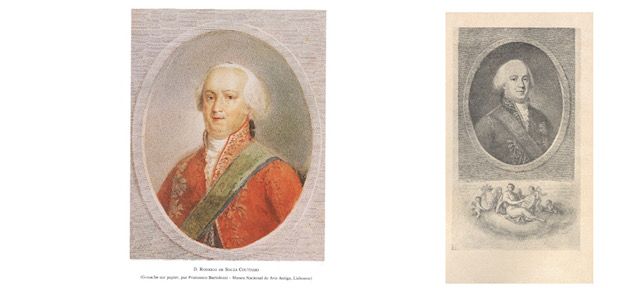

Una tela (mai uscita da Lisbona per seguire in Brasile i Coutinho) dalla quale, in Portogallo Francesco Bartolozzi (Firenze, 25.09.1728 – Lisbona, 7.03.1815), morto in Brasile il 1° Conte di Linhares, avrebbe tratto due lavori esemplari del suo ultimo periodo. In essi egli da prova delle sue notevoli abilità di incisore, ribaltando sul lato destro il sinistro per un delicato disegno a colori, e riproponendo il ritratto dipinto da Sequeira in un’acquaforte alla quale legherà indissolubilmente il ricordo del nobile portoghese.

********************************************************************************

Per approfondimenti sui conti di Linhares rimando alle mie pagine: «Gabriella Asinari di San Marzano, Contessa di Linhares e la sua missione per l’Ordine di Malta» («Almanacco Piemontese 2002», Torino, Viglongo, dicembre 2001, pp. 131-137); «1779-1796: a Torino, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, portoghese, futuro conte di Linhares e ministro di Stato» («Studi Piemontesi», Torino, giugno 2008, vol. XXXVII, fasc. 1, pp. 181-196) e soprattutto a: Andrée Mansuy Diniz Silva, Portrait d’un homme d’État: D. Rodrigo de Souza Coutinho, Comte de Linhares (1755-1812), (Centre Culturel Calouste Gulbenkian – Commission Nationale pour les Commémorations des Découvertes Portugaises Lisbonne et Paris, tom. 1°, Les années de formation 1755-1796, 2002, tom. 2°, L’homme d’État 1796-1812, 2006). Mentre per il Sequeira rimando a: José Alberto Seabra Carvalho nel catalogo «1768-1837 Sequeira, um Português na mudança dos tempos», Ministério da Cultura – Instituto Português de Museus – Museu Nacional de Arte Antiga, janeiro a março 1997, pp.102-122 «Uma cronologia».

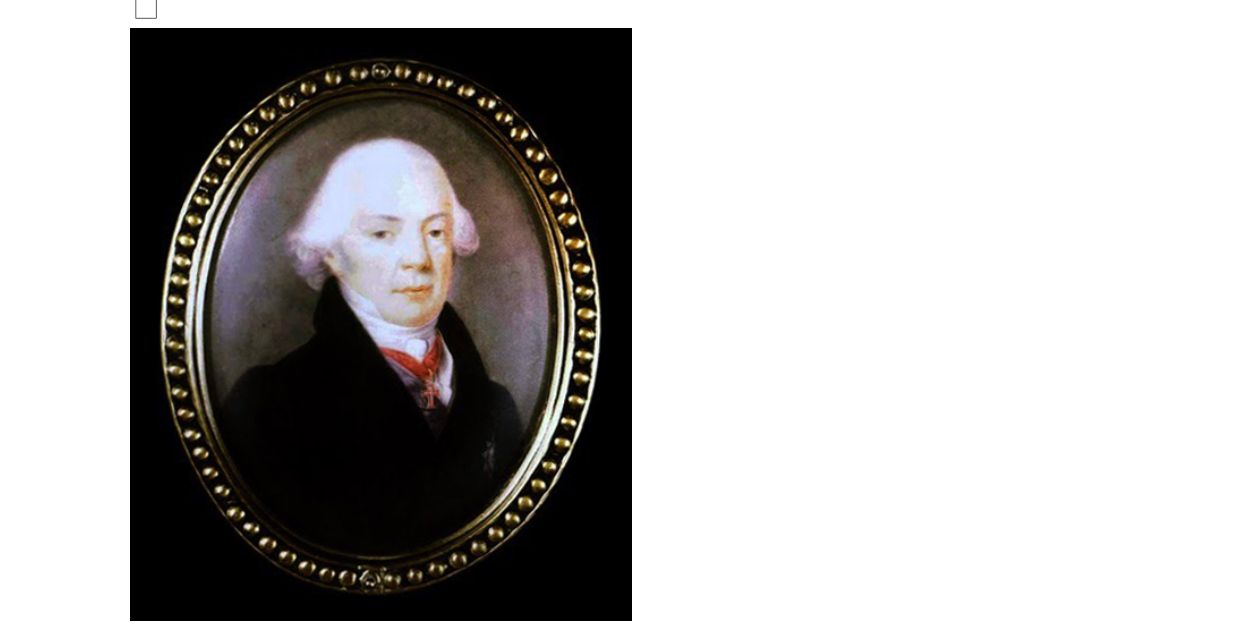

D. Domingos António de Souza Coutinho, m.se di Funchal

(Chaves, 20.02.1762 – Brighton, 28.11.1833).

Miniatura inglese, dipinta verso il 1820.

D. Domingos António de Souza Coutinho

Figlio di D. Francisco Inocêncio de Souza Coutinho (Vila Viçosa, 28.12.1726-Madrid,1781), governatore dell’Angola, morto ambasciatorein Spagna, e di D. Ana Luísa Joaquina Teixeira da Silva de Andrade. Fu fratello di: D. Rodrigo de Souza Coutinho, 1° conte di Linhares (padrino di battesimo del quale era stato il futuro marchese di Pombal), ministro aTorino e membro del gabinetto regio quindi Ministro di Stato in Portogalloe in Brasile che, nel 1796, aveva pubblicato a Parma per i tipi bodoniani «Le virtù del trono. Cantata per la nascita di S. A. R. Don Antonio de Bragança Principe da Beira»; D. José António de Meneses e Souza Coutinho (Chavez, 24.01.1757–Lisbona, 28.09.1817), arcidiacono della Chiesa Patriarcale di Lisbona, noto come Principal de Souza il quale, durante la permanenza in Brasile del re di Portogallo, a partire dal 1811 e fino alla morte, fece parte del Consiglio di Reggenza del Regno come rappresentante della Chiesa portoghese; D. Francisco Maurício de Souza Coutinho (Contins, 1763/4–Rio de Janeiro, 19.11.1820), ammiraglio della marina reale portoghese, professo e commendatore dell’Ordine di Malta, governatore e capitano-generale del Gran Pará (1789-1801).

D. Domingos António de Souza Coutinho, unico tra i fratelli, si laureò in giurisprudenza all’Università di Coimbra (1781), fu inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Copenhagen (1790-1795), quindi a Torino(1796–1803), in ultimo a Londra (1803-1814) dove, nel 1810, fu elevato al grado di ambasciatore, infine a Roma (1814–1828). A Londra, aveva negoziato la dislocazione della corte portoghese in Brasile. Fu fatto conte di Funchal (17.12.1808), poi, poco prima di morire (nel giugno 1833), marchese di Funchal. Fu membro dell’Accademia delle Scienze di Lisbona fin dal 18.02.1810. Per combattere il Correio Braziliense di Hipólito José da Costa, fondò a Londra il periodico O Investigador Português em Inglaterra, che circolò fino al 1818.

**********************************************

À memória de minha esposa

Carmen Quireze Burdet (1951- 1988)

há 40 anos de nossa mudança do Brasil

Carlo Alfonso Maria Burdet

È l’uomo a costruire il tempo e il tempo quando si specchia, si riflette nell’arte.

L’espressione artistica si fa portavoce estetica del sentire e degli ideali dei differenti periodi storici, aiutandoci a comprendere le motivazioni, le cause e gli effetti di determinati accadimenti e, soprattutto, di specifiche reazioni o comportamenti. Già agli albori del tempo l’uomo si mise a creare dei graffiti nelle grotte non solo per indicare come si andava a caccia o si partecipava ad un rituale magico, ma perché sentì forte la necessità di esprimersi e di comunicare.

Così in età moderna – se mi è consentito questo salto temporale – anche i grandi artisti rinascimentali si apprestarono a realizzare le loro indimenticabili opere, spinti da quella fiamma interiore che si eternò sulla tela o sul marmo. Non furono da meno gli autoridelle Avanguardie del Novecento che, con i propri lavori “disperati”, diedero forma visibile al dissidio interiore che li animava nel periodo tanto travagliato del cosiddetto “Secolo Breve”.

Negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale nacque un movimento seducente ingenuo e ottimista, che sognava di “ricreare” la natura traendo da essa motivi di ispirazione per modellare il ferro e i metalli, nella piena convinzione di dar vita a fiori in vetro e lapislazzuli che non sarebbero mai appassiti: gli elementi decorativi, i “ghirigori” del Liberty, si diramarono in tutta Europa proprio come fa l’edera nei boschi. Le linee rotonde e i dettagli giocosi ed elaborati incarnarono quella leggerezza che caratterizzò i primissimi anni del Novecento, e ad oggi sono ancora visibili anche nella nostra Torino, a testimonianza di un’arte raffinatissima, che ha reso la città sabauda capitale del Liberty, e a prova che l’arte e gli ideali sopravvivono a qualsiasi avversità e al tempo impietoso. (ac)

Torino Liberty

Torino LibertyCon l’Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna del 1902, Torino assume il ruolo di polo di riferimento per il Liberty italiano. L’Esposizione del 1902 è un evento di grandissimo successo, e numerosi sono gli architetti che offrono il proprio contributo, ma il protagonista indiscusso di questa stagione èPietro Fenoglio, il geniale ingegnere-architetto torinese, che abitònella palazzina di Corso Galileo Ferraris, 55.

All’inizio del Novecento, Torino vede in particolare il quartiere di Cit Turin al centro della propria trasformazione. A partire da Piazza Statuto si dirama il grande Corso Francia che, con le sue vie limitrofe, costituisce in questa zona un quartiere ricco di architetture in stile Art Nouveau unico nel suo genere. Un tratto urbanistico in cui sono presenti numerose testimonianze dell’opera di Fenoglio, riconoscibile dai caratteristici colori pastello, dalle decorazioni che alternano soggetti floreali a elementi geometrici e dall’audace utilizzo del vetro e del ferro.

Personalità artistica di estremo rilievo, Pietro Fenoglio contribuisce in modo particolare a rimodellare Torino secondo il gusto Liberty. Nato a Torino nel 1865, l’architetto-ingegnere orienta il suo campo d’interesse nell’edilizia residenziale e nell’architettura industriale. Nato da una famiglia di costruttori edili, frequenta la Regia Scuola di Applicazione per ingegneri di Torino; subito dopo la laurea, conseguita nel 1889, inizia un’intensa attività lavorativa, raggiungendo ottimi risultati in ambito architettonico. Partecipa, nel 1902, all’Organizzazione internazionale di Arte Decorativa Moderna di Torino e in quest’occasione approfondisce la conoscenza dello stile liberty, riuscendo poi a concretizzare quanto appreso nei numerosi interventi edilizi di carattere residenziale, ancora oggi visibili nel territorio cittadino. La sua attività di progettista si estende anche al campo dell’architettura industriale, come testimoniano la Conceria Fiorio (1900 – Via Durandi, 11) o la Manifattura Gilardini (1904 – Lungo Dora Firenze, 19). Nel 1912, Pietro entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Commerciale Italiana ed è tra i promotori della SocietàIdroelettrica Piemonte. Colto da morte improvvisa, Pietro Fenoglio muore il 22 agosto 1927, a soli 62 anni, nella grande casa di famiglia a Corio Canavese.

Tra tutte le sue realizzazioni spicca l’opera più bella e più nota per la ricchezza degli ornati: Casa Fenoglio-La Fleur (1902), considerata unanimemente il più significativo esempio di stile Liberty in Italia. Progettata in ogni più piccolo particolare da Pietro Fenoglio per la sua famiglia, la palazzina di Corso Francia, angolo Via Principi d’Acaja, trae ispirazione certamente dall’Art Nouveau belga e francese, ma l’obiettivo dell’Ingegnere è di dar vita al modello Liberty. La costruzione si articola su due corpi di fabbrica disposti ad “elle”, raccordati, nella parte angolare, da una straordinaria torre – bovindo più alta di un piano, in corrispondenza del soggiorno. Manifesto estetico di Fenoglio, l’edificio – tre piani fuori terra, più il piano mansardato – riflette l’estro creativo dell’architetto, che riesce a coniugare la rassicurante imponenza della parte muraria e le sue articolazioni funzionali, con la plasticità tipicamente Art Nouveau, che ne permea l’esito complessivo. Meravigliosa, e di fortissimo impatto scenico, è la torre angolare, che vede convergere verso di sé le due ali della costruzione e su cui spicca il bovindo con i grandi vetri colorati che si aprono a sinuosi e animosi intrecci in ferro battuto. Un’edicola di coronamento sovrasta l’elegante terrazzino che sporge sopra le spettacolari vetrate. Sulle facciate, infissi dalle linee tondeggianti, intrecci di alghe: un ricchissimo apparato ornamentale, che risponde a pieno all’autentico Liberty. Gli stilemi fitomorfi trovano completa realizzazione, in particolare negli elementi del rosone superiore e nel modulo angolare. Altrettanto affascinanti per la loro eleganza sono l’androne e il corpo scala a pianta esagonale. Si rimane davvero estasiati di fronte a quelle scale così belle, eleganti, raffinate, uniche. Straordinarie anche le porte in legno di noce, le vetrate, i mancorrenti, e le maniglie d’ottone che ripropongono l’intreccio di germogli di fiori.

La palazzina non è mai stata abitata dalla famiglia Fenoglio, e fu venduta, due anni dopo l’ultimazione, a Giorgio La Fleur, imprenditore del settore automobilistico, il quale volle aggiungere il proprio nome all’immobile, come testimonia una targa apposta nel settore angolare della struttura. L’imprenditore vi abitò fino alla morte. Dopo un lungo periodo di decadenza, la palazzina venne frazionata e ceduta a privati che negli anni Novanta si sono occupati del suo restauro conservativo.

Una recente simulazione 3D, pubblicata sulla rivista Archaeometry, offre una nuova interpretazione sull’origine della Sindone di Torino. Secondo lo studio, il celebre telo in lino – tradizionalmente ritenuto il sudario che avvolse il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione – non sarebbe stato modellato su un corpo umano, bensì su una scultura in bassorilievo. Questa ricostruzione digitale rafforza l’ipotesi che si tratti di un manufatto medievale, in linea con i risultati della datazione al radiocarbonio effettuata nel 1989, che colloca la realizzazione della Sindone tra il 1260 e il 1390 d.C.

L’autore dell’analisi è Cicero Moraes, esperto brasiliano noto per le sue ricostruzioni tridimensionali di volti storici, tra cui quelli di Antonio da Padova e Francesco Petrarca. Tra i suoi lavori più recenti figura anche la ricostruzione del volto dell’uomo di Irhoud, il più antico esemplare conosciuto di Homo sapiens, vissuto circa 315.000 anni fa, pubblicata nel giugno 2024.

Con “Il cercatore di farfalle – Aprile 1939, l’ultimo caso del giudice istruttore di Pallanza” ( Macchione editore, 2025) il verbanese Pietro Pisano, appassionato di storia locale, tra gli ideatori e fondatori del Gruppo Escursionisti Val Grande, si è confermato uno straordinario indagatore di biografie e storie, dimostrando di avere del talento e una spiccata capacità di comunicare i frutti del suo lavoro ai lettori, conquistandone l’attenzione e stimolandone la curiosità. La vicenda, narrata con il ritmo di un romanzo, è ambientata durante gli ultimi anni del ventennio fascista e, particolarmente, in quel 1939 che segnò con un Regio Decreto la nascita di Verbania dalla fusione dei comuni di Intra, Pallanza e Suna. Tra la città che prese il nome dall’antica denominazione del lago Maggiore, la confinante Ghiffa e il lontanissimo Brasile si snoda la vicenda di Eugenio Pederzani, giovane professore universitario di entomologia con una particolare predilezione per il mondo delle farfalle, travolto da una drammatica vicenda che assume anche tratti grotteschi. Accusato dell’omicidio di un esponente della milizia fascista, costretto ad abbandonare le sponde del lago Maggiore, trova rifugio in Brasile. Non verrà mai meno l’amore per la sua terra, schiacciata sotto il tallone nazifascista al quale si opporranno dopo l’otto settembre del ’43 le formazioni partigiane, e finalmente – alcuni anni più tardi – colse al volo la possibilità di arruolarsi nelle fila della FEB, la Força Expedicionária Brasileira aggregata alla 5a Armata americana del generale Clark, risalendo la penisola combattendo fino a raggiungere Pallanza dove la vicenda avrà un epilogo che, com’è naturale, non sveleremo. Finalista nella sezione inediti dell’XI Premio Internazionale Città di Como 2024, in questo romanzo Pisano ha reso esplicite le sue passioni per la ricerca storica, l’ambiente lacustre che gli è familiare e l’amore per gli splendidi lepidotteri dai mille colori. Per la trama del libro Pietro Pisano ha rivelato di aver tratto ispirazione da un famoso naturalista di Laveno, sulla sponda magra del Verbano, l’avvocato ed entomologo Carlo Taccani che girò in lungo e in largo quelle zone per settant’anni alla ricerca di farfalle, donando nel 1989 – due anni prima di morire – 244 teche con oltre 17.000 esemplari di farfalle, prevalentemente italiane, al Museo civico di storia naturale di Milano. Dopo aver raccontato, con una scrittura avvincente e documentata, la vita e le imprese dell’esploratore piemontese Giacomo Bove e la leggendaria storia del Coda Rossa (al secolo Giovanni Bertoletti), mitico bracconiere della Val Grande , Pietro Pisano con quest’ultimo libro si conferma uno degli autori più interessanti e originali degli ultimi anni.

Marco Travaglini

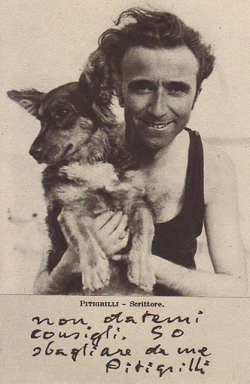

Si può dire che tra gli italiani più “scandalosi” della sua epoca, l’Europa fra le due guerre, ci sia stato lo scrittore e giornalista torinese Dino Segre, in arte Pitigrilli ( Torino, 9 maggio 1893-Torino, 8 maggio 1975).

Leggendo in questi giorni il saggio del semiologo Umberto Eco nel suo ” Il superuomo di massa Retorica e ideologia del romanzo popolare ” vado per curiosità al saggio intitolato “Pitigrilli: l’uomo che fece arrossire la mamma”. Lo sentivo citare da bambino, da mia nonna paterna e mi ha ingenerato una qualche curiosità.

E allora leggo e scopro che Pitigrilli, fu un anticipatore di “un Lenny Bruce alla amatriciana” o di un “Quentin Tarantino un po’ di maniera”, per lo stile trasgressivo e la denuncia dei vizi e del malcostume del suo tempo ( e del nostro previo adeguamento dei tempi ). Trasgressivo lui che scriveva. Trasgressivi gli altri, che leggevano.

Col regime fascista che storceva il naso, ma lo tollerava, perché in fondo i suoi libri erano scritti e ambientati a Parigi. Un po’ come dire a nuora, perché suocera intenda. O far degli sposi manzoniani, un dramma ispanico, per non disturbare il conducente: l’occupante austroungarico.Tanto che lo stesso Benito Mussolini, lo definì uno scrittore francese che scriveva in italiano. A Parigi infatti dedicò lunghe permanenze della sua vita, di scrittore e giornalista.

A chi ricorda la scena dell’overdose di cocaina di Uma Thurman in “Pulp fiction”,( ma anche per chi non la ricorda) cito dal testo, edito nel 1921:

« (…) L’ uomo, con una stretta vivace, si liberò e aspirò voluttuosamente il resto. Allora la donna gli prese il capo fra le palme (oh, quelle dita esangui incurvate come artigli su quei capelli neri!) e con le labbra bagnate, vibranti, palpitanti gli si gettò sopra la bocca e gli leccò ghiottamente il labbro superiore, gli introdusse la lingua nelle nari, per raccogliere le poche briciole trattenute sull’orifizio. “Mi soffochi!” mugolava l’uomo col capo arrovesciato all’indietro, tenendosi con le braccia distese alla spalliera (…) ».

(Cocaina 22-23)

Quanto alla “filosofia delle donne” Eco cita una non meglio precisata autobiografia’, e qui viene fuori la parola icastica e demolitrice, ‘alla Lenny Bruce’ e una marcata misoginia, per usare un eufemismo:

« tutte le donne sono prostitute, meno nostra madre e la donna che amiamo in questo momento. In ogni donna c’è una prostituta come in ogni uomo c’è un soldato. Le donne virtuose sono i casi sporadici come i riformati e i renitenti » .

Non fosse che il nostro fu l’ amante di Amalia Guglielminetti, una delle più belle donne della Torino del suo tempo, poetessa e intellettuale di fine e acutissima sensibilità, dal fascino e dalla sensualità infinitamente seducente e ingannatrice. Amico di Gozzano. Deuteroantagonista di Gabriele d’ Annunzio. Lui il vate, che lo vide da cronista il Pitigrilli, durante i moti di Fiume, dissentire dei suoi ideali irredentisti. Sempre in direzione ostinata e contraria.

Come e’ attuale oggi penso, questo personaggio trasformista e camaleontico, nell’Italia che combatte con i fumi del suo passato, melmoso e al contempo trasparente. E che come disse Woody Allen: “assomiglia a un film dei fratelli Marx”. O come scrisse Ennio Flaiano degli Italiani: “un popolo con i piedi ben piantati sulle nuvole”.

Se ne deduce che i concittadini (torinesi) cercavano di fargli una fama di pederasta, di mantenuto dalle donne e lui di risposta :

« la prima accusa è quella che mi offende di meno perché più conosco le donne più amo i pederasti ». E qui ci leggo in pieno, Oscar Wilde.

Riguardo alla politica il “credo” era:

« Non capisco niente di politica. Qualche volta leggo l’articolo di fondo del mio giornale, per sapere come la pensa il mio direttore, e quindi quale dev’essere la mia sincera e spontanea convinzione politica ».

Fu un epigono del decadentismo e del nichilismo, ma non si prendeva troppo sul serio. Non è vero che lo scettico non crede in nulla. Egli crede nelle capacità critiche della ragione.

Così era Dino Segre. E oggi dobbiamo esserlo anche un pò noi. Laicamente, spiritualmente, come vogliamo. Nell’interpretare e vivere questo tumultuoso presente storico sociale, un file compresso del secolo breve.

Capì presto fin da bambino di avere un buon talento per la scrittura e che poteva trasformare tutto ciò, in uno strumento per il successo e il denaro.

Collaborò con la “Gazzetta del Popolo” e fu inviato per L’epoca diretto da Tullio Giordana. Tradotto nei cinque continenti, letto di nascosto dalla media borghesia taurinense, benestante è un po’ bigotta.

Si fece eroe della dis-identitá, si direbbe oggi. Uno Zelig del suo tempo, tattico ed efficace, nel suo “fuggire da se” e dai rischi del vivere.

Antifascista temperato, ma talpa dell’Ovra, o almeno così si disse, senza prove certe.

Lo si ritenne delatore di Norberto Bobbio e Massimo Mila, azionisti di prima genesi.Seppe non inimicarsi il regime fascista. Con padre industriale ebreo e madre cattolica, che poco dalla nascita, lo fece battezzare di nascosto. Arrivarono le infami leggi razziali del 1938 a “metterlo con le spalle al muro” e a costringerlo all’errare, come un novello Ahasvero. A divenire magicamente, colui che combattè con Dio e rimase vivo: così significa la parola Israele.

Si convertí in tarda età al cattolicesimo, per amore e non per forza. Così si disse. Ma rimase tutta la vita un disincantato anarco-conservatore. Forse oggi si direbbe un

“eroe del pensiero debole”. La dove possono emergere per contrasto, ‘le verita forti’. Nel rispetto di tutti. In questa terza guerra mondiale a pezzetti.

L’opera omnia di Pitigrilli (al secolo Dino Segre) è pubblicata da Sonzogno (tranne l’ultimo romanzo, del 1974) e comprende una quarantina dí volumi tra romanzi, raccolte di novelle e articoli, memorie, aforismi, un poemetto. Le opere a cui si fa più sovente riferimento in questo saggio (citandole in forma abbreviata) sono: Cocaina, 1921; L’esperimento di Pott, 1929; I vegetariani dell’amore, 1931; Dolicocefala bionda, 1936; Mose e il cavalier Levi, 1948; La meravigliosa avventura, 1948; Lezioni di amore, 1948; Pítigrillí parla di Pítigrilli, 1949; Dizionario antiballistico, 1953.

Aldo Colonna

Domenica 27 luglio a Fénis l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha ricordato il legame del Comune valdostano con Buttigliera Alta e Avigliana

Domenica 27 luglio 2025, nell’ambito del festival itinerante “Medioevo nella Terra degli Challant”, la rassegna culturale annuale volta alla valorizzazione della storia secolare della media e della bassa Valle d’Aosta, il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha celebrato a Fénis il 470° anniversario della Baronia: il 9 giugno 1555 Carlo di Challant-Fénis, che cinque anni prima era diventato Signore del paese succedendo al nipote Claudio, il quale aveva rinunciato al titolo, ottenne dal Duca di Savoia Emanuele Filiberto il titolo di Barone di Fénis, che passò poi a suo figlio Francesco, al nipote Giovanni Prospero e al bisnipote Claudio. Fu proprio il quarto Barone di Fénis a legare il destino del Comune a Buttigliera Alta, in Provincia di Torino: egli, il 4 ottobre 1631, sposò Caterina Carron di San Tommaso, figlia di Giovanni Carron, primo Conte di Buttigliera Alta e della seconda consorte Antonia Francesca du Marché dei Signori di Bozel. Il padre della sposa nel 1625 aveva ottenuto dal Duca di Savoia il titolo di Primo Segretario di Stato, che i suoi discendenti, caso quasi unico in Europa, si tramandarono per via ereditaria fino alle riforme volute dal primo Re di Sardegna Vittorio Amedeo II nel 1717.

Dall’unione tra Claudio di Challant-Fénis e Caterina Carron di San Tommaso nacque solo un figlio, Antonio che divenne il V Barone. Egli da Maria Anna Caterina Provana, figlia di Carlo Provana, III Conte di Collegno di questo casato e di Paola Orsini dei Conti di Rivalta, ebbe solo una figlia, la quale divenne Monaca Benedettina Cistercense nel Monastero dei Santi Maria e Michele di Ivrea. Alla morte di Antonio nel 1705 si estinse questo Ramo degli Challant, il cui capostipite era stato Aimone (1305 circa – 1387 circa), il quale fu anche Balivo della Val di Susa e Castellano di Avigliana, Ivrea, Lanzo e Susa.

Alla morte di Antonio il maniero di Fénis venne ereditato dal cugino Giorgio Francesco di Challant-Châtillon, XII Conte di Challant, il quale lo cedette nel 1716 al Conte Baldassare Saluzzo di Paesana. Il castello nel 1895 venne acquistato dal celebre architetto portoghese naturalizzato italiano Alfredo d’Andrade, che nel 1898 iniziò i lavori di restauro e nel 1906 lo donò allo Stato Italiano.

La commemorazione di domenica 27 luglio è iniziata alle ore 10 con una solenne cerimonia presso il Salone Tsanti de Bouva, durante la quale lo scrivente ha letto il messaggio di saluto inviato dal Sindaco di Avigliana Andrea Archinà e fatto scoprire ai numerosi presenti la storia degli Challant e un altro legame con Buttigliera Alta e Avigliana: il celebre pittore Giacomo Jaquerio, del quale quest’anno si ricorda il 650° anniversario dalla nascita. Egli a partire dal 1410 affrescò la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e, tra il 1414 ed il 1420, su incarico di Bonifacio I di Challant-Fénis, realizzò i magnifici affreschi che decorano il cortile interno e la cappella del maniero di Fénis. Nel 1447 su incarico del Duca Ludovico di Savoia, avrebbe ridipinto l’affresco raffigurante la “Madonna del Latte” che orna il pilone attorno al quale tra il 1622 e il 1642 venne costruito il Santuario della Madonna dei Laghi di Avigliana.

Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha quindi conferito uno speciale attestato al Comune e al Gruppo Storico Le Cors dou Heralt di Fénis.

E’ seguita una Santa Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale di San Maurizio, durante la quale si è pregato anche per la Regina Elena e i primi Baroni di Fénis: Carlo di Challant e la consorte Francesca di Gruyère.

Dopo la funzione religiosa i gruppi storici hanno sfilato fino al Salone Tsanti de Bouva.

Hanno partecipato all’evento numerose compagnie di rievocatori della Valle d’Aosta, tra le quali Le Cors dou Heralt di Fénis; Groupe Historique Châtel Argent; Château d’Issogne e Gruppo Carnevale Storico di Verrés.

La commemorazione è stata impreziosita dalla presenza anche di tre gruppi storici piemontesi: “La Gente di Nichilinum del medioevo”, impersonata dal Gruppo Storico Conte Occelli; i “Marchesi Paleologi” di Chivasso e il “Filo della Memoria” de “Il Colibrì Aps” di Buttigliera Alta, i cui rievocatori hanno impersonato Giovanni Carron di San Tommaso, la seconda consorte Antonia Francesca du Marché, la figlia Caterina, Baronessa di Fénis e due sue damigelle.

Il Presidente nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv è stato rappresentato dal Vice Segretario Amministrativo Nazionale.

ANDREA CARNINO

Credo che sia necessario avviare una riflessione storica sul colonialismo italiano in Africa che non sia succubo delle grossolane pagine di Angelo del Boca. A 90 dall’inizio della guerra d’Etiopia (1935 ) Annamaria Guadagni sul “Foglio“ dedica un ampio articolo al colonialismo italiano in Africa iniziato nel 1882 con l’acquisizione della baia di Assab. Nell’articolo vengono ripercorse le “nefandezze“ e le “atrocità coloniali italiane”, rimettendo, in modo solo apparentemente sorprendente in circolazione le cose scritte con livore anti- italiano da un non storico come Angelo del Boca. Quindi viene evidenziato, come è giusto che sia, l’uso dei gas da parte del viceré di Etiopia Rodolfo Graziani e viene persino esaltato il comunista Ilio Barontini, definito “leggendario antifascista”, mandato da Mosca ad addestrare partigiani in Etiopia e organizzare un governo provvisorio riconosciuto dall’imperatore etiope in esilio. Viene invece ignorato il massacro di soldati italiani ad Adua del 1896 dopo la sfortunata ed improvvida campagna d’Africa, voluta da Crispi, che creò in Italia grande scalpore e un ricordo destinato a restare nei decenni, sul quale fece leva 40 anni dopo Mussolini per giustificare a suo modo l’aggressione all’Etiopia come sostennero le maggiori potenze coloniali a Ginevra che condannò l’Italia alle “inique sanzioni“, come venne detto allora.

Credo che sia necessario avviare una riflessione storica sul colonialismo italiano in Africa che non sia succubo delle grossolane pagine di Angelo del Boca. A 90 dall’inizio della guerra d’Etiopia (1935 ) Annamaria Guadagni sul “Foglio“ dedica un ampio articolo al colonialismo italiano in Africa iniziato nel 1882 con l’acquisizione della baia di Assab. Nell’articolo vengono ripercorse le “nefandezze“ e le “atrocità coloniali italiane”, rimettendo, in modo solo apparentemente sorprendente in circolazione le cose scritte con livore anti- italiano da un non storico come Angelo del Boca. Quindi viene evidenziato, come è giusto che sia, l’uso dei gas da parte del viceré di Etiopia Rodolfo Graziani e viene persino esaltato il comunista Ilio Barontini, definito “leggendario antifascista”, mandato da Mosca ad addestrare partigiani in Etiopia e organizzare un governo provvisorio riconosciuto dall’imperatore etiope in esilio. Viene invece ignorato il massacro di soldati italiani ad Adua del 1896 dopo la sfortunata ed improvvida campagna d’Africa, voluta da Crispi, che creò in Italia grande scalpore e un ricordo destinato a restare nei decenni, sul quale fece leva 40 anni dopo Mussolini per giustificare a suo modo l’aggressione all’Etiopia come sostennero le maggiori potenze coloniali a Ginevra che condannò l’Italia alle “inique sanzioni“, come venne detto allora.Palazzo Madama svela alla Città la sua ricca Collezione di manoscritti e miniature raramente esposte al pubblico

Dal 23 maggio all’8 settembre

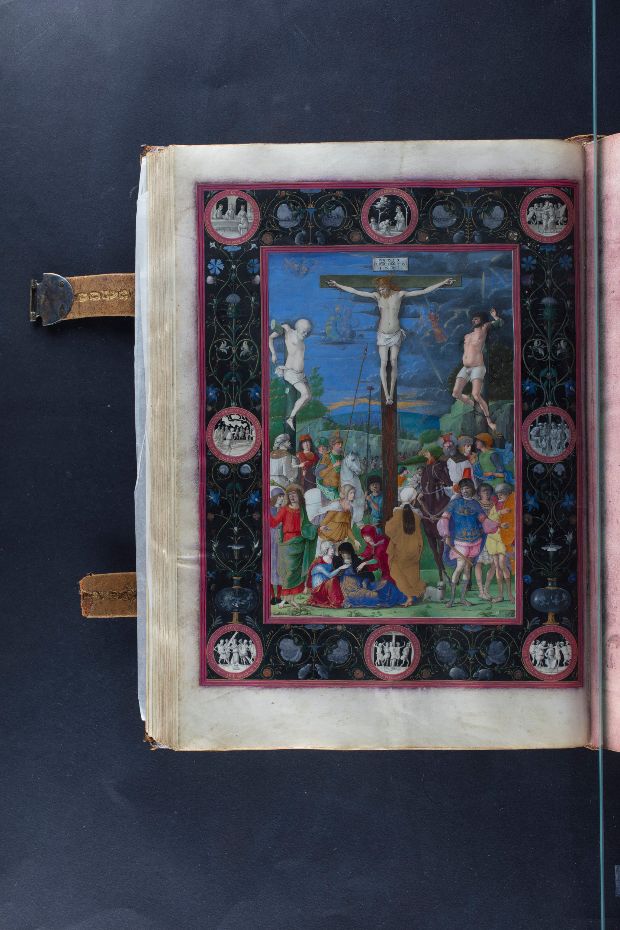

Partiamo dai numeri: 20 codici miniati, 10 incunaboli e un ricco fondo di 80 tra fogli e “miniature” ritagliate (“cuttings”), databili fra il XIII ed il XIV secolo e appartenenti all’importante Collezione del “Museo” di piazza Castello, raramente esposta al pubblico per l’estrema delicatezza delle opere. Fra le più preziose in assoluto, il celebre codice delle “Très Belles Heures de Notre Dame di Jean de Berry” (noto anche come “Heures de Turin – Milan”) con miniature del fiammingo Jan van Eyck, mai più esposto al pubblico dal 2019. E’ per davvero un campionario d’arte di stupefacente preziosità, raccontata attraverso secoli e secoli di grande storia, il progetto espositivo “Jan van Eyck e le miniature rivelate”, in corso a “Palazzo Madama” da venerdì 23 maggio a lunedì 8 settembre, sotto la curatela di Simonetta Castronovo (Conservatrice del “Museo”) e realizzato in partnership con il Dipartimento di “Studi Storici” dell’“Università di Torino”. “Il progetto, sulla base degli studi appena conclusi da parte dell’‘Ateneo torinese’ – sottolinea Castronovo – intende quindi svelare e illustrare al pubblico un patrimonio che pochi conoscono, affiancando alle vetrine una grafica che, oltre a inquadrare ciascun volume e ciascun frammento nel giusto contesto geografico e stilistico, apra anche degli approfondimenti sia sulle tecniche di realizzazione dei manoscritti e i materiali impiegati, sia sulle biblioteche nel Medioevo e nel Rinascimento e sulla circolazione dei libri in questo periodo”.

L’iter espositivo si articola in sei sezioni cronologiche: dal “Duecento – Trecento” fino al “Cinquecento”, passando per il “Quattrocento” in Francia e nelle Fiandre, dove troviamo il già citato codice “Les Très Belles Heures de Notre Dame de Jean de Berry”, commissionato intorno al 1380 dal duca Jean de Berry, fratello del re di Francia, e che per una ventina d’anni impegnò diversi artisti, fino ad arrivare, negli Anni Venti del Quattrocento, attraverso diversi colpi di scena e passaggi di proprietà, nei Paesi Bassi alla bottega dei fratelli Hubert e Jan van Eyck (Maastricht?, 1390 – Bruges, 1441), pioniere quest’ultimo dell’arte fiamminga, nonché perfezionatore della tecnica a olio, che gradualmente sostituì in Europa l’uso del colore a tempera. Dai Paesi Bassi, il “Codice” approdò in Piemonte nel XVII secolo, diviso in due frammenti, confluiti, il primo, nella Biblioteca di Vittorio Amedeo II di Savoia e, il secondo, nella Biblioteca del conte Francesco Flaminio d’Agliè. Agli inizi dell’Ottocento, quest’ultimo fu acquistato dal marchese Gian Giacomo Trivulzio per la sua celebre “raccolta milanese” e ceduto (senza non poche “beghe” diplomatiche) al “Museo Civico” di Torino solo nel 1935, insieme al famoso “Ritratto Trivulzio” di Antonello da Messina. Di qui, il titolo “Heures de Turin – Milan”. Splendida e, per quei tempi, “rivoluzionaria”, nella minuta precisa trattazione del “vero” e nel contrasto dei piani prospettici e dei chiaroscuri, la scena della “Nascita del Battista” non meno che la “Messa dei morti”, ambientata “nella vertiginosa verticalità di una cattedrale gotica che sfonda i bordi della cornice dipinta”.

Fra le altre opere di grande valore, ricordiamo, ancora gli “Statuti della Città di Torino” del 1360, oggi conservati nell’“Archivio Storico” del Comune, con i primi ordinamenti che regolavano la vita cittadina, nonché i rapporti del Comune con i conti di Savoia; quindi, due Statuti di Corporazioni medievali, la “Matricola degli orefici” e quella dei “Cordovanieri” di Bologna, e infine una “Bibbia” del 1280, autentico capolavoro del Duecento bolognese. Proseguendo, al “Gotico” internazionale e lombardo appartengono una serie di frammenti provenienti da raffinati “Libri d’Ore” e “Antifonari” legati al gusto della corte dei Visconti. Preziose (accanto alle opere di van Eyck) anche altre testimonianze dell’arte fiamminga e franco fiamminga, con nomi che vanno da Simon Marmion ad Antoine de Lonhy, pittore borgognone poi attivo tra Savoia, Valle di Susa, Torino e Chieri nell’ultimo quarto del Quattrocento. Stupendi, per chiudere l’iter espositivo, il rinascimentale “Messale” del cardinale Domenico della Rovere miniato da Francesco Marmitta e il cosiddetto “Libro di Lettere Astrologiche” (1550), manuale di calligrafia, forse realizzato per il giovane Emanuele Filiberto di Savoia, con straordinarie iniziali a inchiostro, ancora di ispirazione medievaleggiante.

Davvero una mostra evento. Che fa onore alla Città e al suo Antico “Museo Civico”.

Gianni Milani

“Jan van Eyck e le miniature rivelate”

Palazzo Madama – Corte Medievale, piazza Castello, Torino; tel. 011/4433501 o www.palazzomadamatorino.it

Fino all’8 settembre

Orari: lun. e da merc. a dom. 10/18; martedì chiuso

Nelle foto: Jan van Eick “Heures de Turin – Milan” (“Nascita del Battista” e “Battesimo di Cristo”), 1420-’24; Simonetta Castronovo; Francesco Marmitta “Messale del cardinale Domenico della Rovere”, 1490-‘92

Marco Travaglini