Rappresentazioni allegoriche, simboli, oggetti, animali: 18 sculture che decorano Torino e dintorni, spettatrici immobili della vita cittadina, sono le protagoniste dei racconti di questa antologia in cui prendono vita, interagendo con la realtà o inventandone una tutta loro, facendoci conoscere il loro punto di vista e sollecitandoci a cercarle e scoprirle negli spazi della città.

Dalla Fontana dei Dodici Mesi del Parco del Valentino al Mulo con Alpino immortalati nell’Arco monumentale dello stesso Parco, dalle statue tardo ottocentesche a quelle Liberty, fino a Merz, Penone, Cragg, Armando Testa.

Una materna Dora e il Movimento di Liberazione delle Statue, l’invettiva muta e potente dell’Eco e la sacra voce del dio Api, il Moloch incatenato, la bicicletta verde che permette ogni viaggio e l’enigmatico monumento al Traforo del Fréjus. E poi il mulo della Grande Guerra, il cane di pietra che vuole guarire gli umani, l’elefante Fritz e la miniaturista, il Fante e la vecchia signora, l’Igloo, gli attorcigliati ma confortanti Punti di vista e altri personaggi più o meno surreali.

Le sculture del libro

La Fontana dei Dodici mesi Fontana La Dora Monumento al Traforo del Frejus Eco Bicicletta verde Sul campo del dolore e Sul campo di battaglia Il T’oro Tomba della pittrice Sofia Giordano Clerk Cane da caccia Dio Moloch Giustizia, Liberalità, Pietà e Vittoria Il Fante d’Italia Fontana Angelica In limine Sintesi 59 Fontana Igloo Punti di vista Arco monumentale all’Arma dell’Artiglieria

A cura di Franca Rizzi Martini

Scrittrice, appassionata di viaggi, storia, arte e teatro, Franca RIZZI MARTINI

vive e lavora a Moncalieri, ed è autrice di romanzi e racconti,

nonché curatrice della collana antologica “Di arte in arte”.

Racconti di:

Simonetta Bernasconi, Bruna Bertolo, Luca Bollero, Haider Bucar, Alessandro Gea, Renato Graziano, Paolo Magrini Montabone, Michela Marocco, Marco Minelli, Maria Montano, Eva Monti, Bruna Parodi, Aida Pironti, Giovanna Radaelli, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Maria Vallinotto, Valentina Veratrini

I diritti d’autore saranno devoluti all’associazione International Help onlus

184 pagine – € 16,00

Il vento della contestazione era entrato a pieno titolo nelle stanze della chiesa e degli oratori. Soprattutto giovani che , oltre che pregare intervenivano nel sociale. Erano anni in cui Giorgio Gaber cantava : libertà è stare sopra un albero , la libertà è partecipazione. In questa suddivisione, qualcuno ne fece le spese, diciamo così, di identità. Come via Bra o via Cuneo, immortalata da Gipo Farassino. Lui che da quelle parti di Barriera ci è nato. Anche mia madre è nata in via Cuneo. Case di ringhiera. Era una sartina . Classe ’29 e finita la quinta elementare a lavorare. Gruppo Tessile Biellese poi diventato Marus e poi diventato Facis. Il padre era morto nei primi tre mesi in guerra, pleurite fulminante. La nonna abitava ancora da quelle parti. Maria Borletti (mia madre), per lei non aver potuto studiare fu un dramma. Con le 150 ore, studio e lavoro prese la licenza media. Leggeva, leggeva tanto. Magari in modo caotico, ma leggeva. Era orgogliosa d’ aver fatto la scuola di partito a Fagetto Lairo. Una villa del Partito, sul lago di Como, adibita a scuola. Mensa, sala riunioni e piccole stanze dove si studiava. I dirigenti nazionali insegnavano. C’era anche una piccola stamperia per le dispense. Poi esame con relativi voti. Suo zio Pietro Moschelli , scappato dall’ Italia e dal fascismo, fu rifugiato politico a Mosca. Maresciallo dell’Armata Rossa e direttore di fabbrica. Si portò dietro la famiglia. Moglie e due figli. L’ uomo si laureò in ingegneria e la donna in medicina. In Italia non poterono esercitare perché la laurea presa in Urss non era riconosciuta. Soprattutto con la cugina mi facevano raccontare la sua esperienza scolastica. Mamma mia quanto studiavano. La cosa, però, che la terrorizzava maggiormente erano gli esami per potersi iscrivere alla Gioventù Comunista Russa. In particolare le modalità d’ accesso. L’ estrema selezione. Ora, può sembrare, al limite dell’assurdo. Allora no. Era pura e semplice promozione sociale. Partivano dalle case di ringhiera, con i servizi in comune e poi si laureavano. Confesso, anche per il sottoscritto mi sembrava decisamente esagerato. Ora , vicerversa , l’ ignoranza imperante è, decisamente eccessiva. La nonna materna arrivava da Linguaglossa in Provincia di Catania. Ai piedi dell’Etna. Metà strada tra Catania e Bronte, famosa per i pistacchi e il massacro del garibaldino Nino Bixio. A 20 anni sono andato alla ricerca di antenati. Al cimitero, tra vecchie lapidi. Terra nera e porosa del vulcano. Classiche case basse fatte, ancora di tufo Anche lì c’era qualcosa delle case di ringhiera di Barriera. Una Barriera che non si sarebbe sviluppata così se non ci fossero stati gli emigranti dal Sud. Molti arrivavano, come prima tappa a Porta Palazzo. Si sa, prima il capofamiglia. Dopo le famiglie. Sicuramente grandi lacerazioni, sradicamenti, ma anche grandi speranze. Forti identità paesane. Lucani con lucani, calabresi con calabresi, siciliani con siciliani. I pugliesi ” invasero ” piazza Foroni. Cambiò persino la toponomastica. Divenne piazza Cerignola. Ancora oggi si possono comprare i più buoni taralli di Torino. Il più delle volte le comunità si facevano associazioni. Riferimento culturale e politico. Queste associazioni sono entrate a pieno titolo nelle dinamiche, sociali e politiche della città. Un esempio per tutti e l’associazione lucana Carlo Levi, fondata ed attualmente diretta dalla Famiglia Cerabona. Prospero Cerabona , consigliere comunale Pci negli anni 80 sbattè la porta in polemica con Diego Novelli. Lucano , emigrato dalla Lucania. Orgoglioso delle sue origini contadine. Dalle parti di via Ternengo c’ è una delle più belle biblioteche.

Il vento della contestazione era entrato a pieno titolo nelle stanze della chiesa e degli oratori. Soprattutto giovani che , oltre che pregare intervenivano nel sociale. Erano anni in cui Giorgio Gaber cantava : libertà è stare sopra un albero , la libertà è partecipazione. In questa suddivisione, qualcuno ne fece le spese, diciamo così, di identità. Come via Bra o via Cuneo, immortalata da Gipo Farassino. Lui che da quelle parti di Barriera ci è nato. Anche mia madre è nata in via Cuneo. Case di ringhiera. Era una sartina . Classe ’29 e finita la quinta elementare a lavorare. Gruppo Tessile Biellese poi diventato Marus e poi diventato Facis. Il padre era morto nei primi tre mesi in guerra, pleurite fulminante. La nonna abitava ancora da quelle parti. Maria Borletti (mia madre), per lei non aver potuto studiare fu un dramma. Con le 150 ore, studio e lavoro prese la licenza media. Leggeva, leggeva tanto. Magari in modo caotico, ma leggeva. Era orgogliosa d’ aver fatto la scuola di partito a Fagetto Lairo. Una villa del Partito, sul lago di Como, adibita a scuola. Mensa, sala riunioni e piccole stanze dove si studiava. I dirigenti nazionali insegnavano. C’era anche una piccola stamperia per le dispense. Poi esame con relativi voti. Suo zio Pietro Moschelli , scappato dall’ Italia e dal fascismo, fu rifugiato politico a Mosca. Maresciallo dell’Armata Rossa e direttore di fabbrica. Si portò dietro la famiglia. Moglie e due figli. L’ uomo si laureò in ingegneria e la donna in medicina. In Italia non poterono esercitare perché la laurea presa in Urss non era riconosciuta. Soprattutto con la cugina mi facevano raccontare la sua esperienza scolastica. Mamma mia quanto studiavano. La cosa, però, che la terrorizzava maggiormente erano gli esami per potersi iscrivere alla Gioventù Comunista Russa. In particolare le modalità d’ accesso. L’ estrema selezione. Ora, può sembrare, al limite dell’assurdo. Allora no. Era pura e semplice promozione sociale. Partivano dalle case di ringhiera, con i servizi in comune e poi si laureavano. Confesso, anche per il sottoscritto mi sembrava decisamente esagerato. Ora , vicerversa , l’ ignoranza imperante è, decisamente eccessiva. La nonna materna arrivava da Linguaglossa in Provincia di Catania. Ai piedi dell’Etna. Metà strada tra Catania e Bronte, famosa per i pistacchi e il massacro del garibaldino Nino Bixio. A 20 anni sono andato alla ricerca di antenati. Al cimitero, tra vecchie lapidi. Terra nera e porosa del vulcano. Classiche case basse fatte, ancora di tufo Anche lì c’era qualcosa delle case di ringhiera di Barriera. Una Barriera che non si sarebbe sviluppata così se non ci fossero stati gli emigranti dal Sud. Molti arrivavano, come prima tappa a Porta Palazzo. Si sa, prima il capofamiglia. Dopo le famiglie. Sicuramente grandi lacerazioni, sradicamenti, ma anche grandi speranze. Forti identità paesane. Lucani con lucani, calabresi con calabresi, siciliani con siciliani. I pugliesi ” invasero ” piazza Foroni. Cambiò persino la toponomastica. Divenne piazza Cerignola. Ancora oggi si possono comprare i più buoni taralli di Torino. Il più delle volte le comunità si facevano associazioni. Riferimento culturale e politico. Queste associazioni sono entrate a pieno titolo nelle dinamiche, sociali e politiche della città. Un esempio per tutti e l’associazione lucana Carlo Levi, fondata ed attualmente diretta dalla Famiglia Cerabona. Prospero Cerabona , consigliere comunale Pci negli anni 80 sbattè la porta in polemica con Diego Novelli. Lucano , emigrato dalla Lucania. Orgoglioso delle sue origini contadine. Dalle parti di via Ternengo c’ è una delle più belle biblioteche.

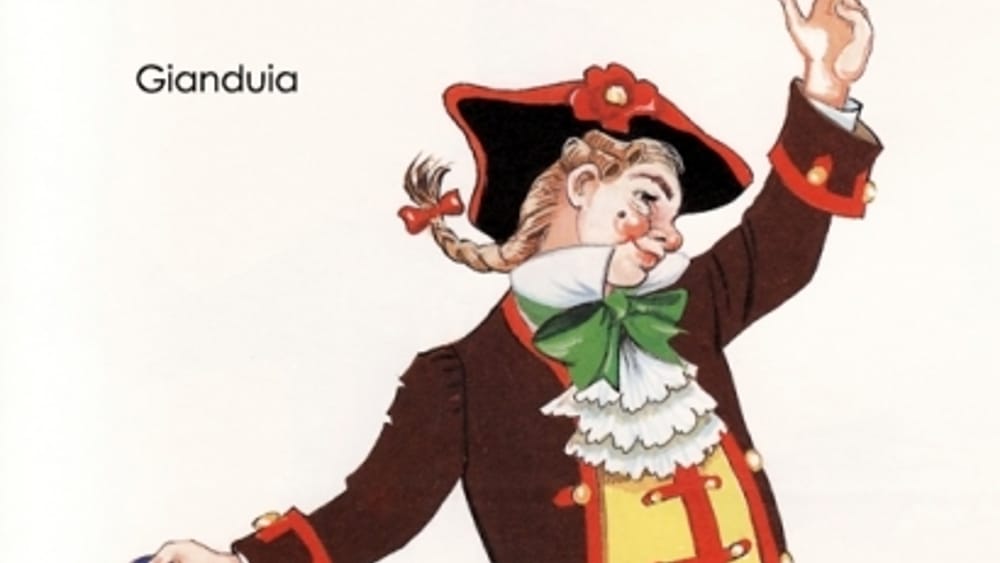

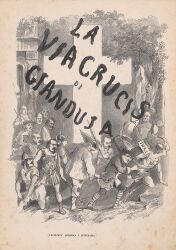

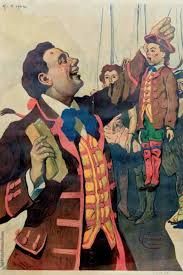

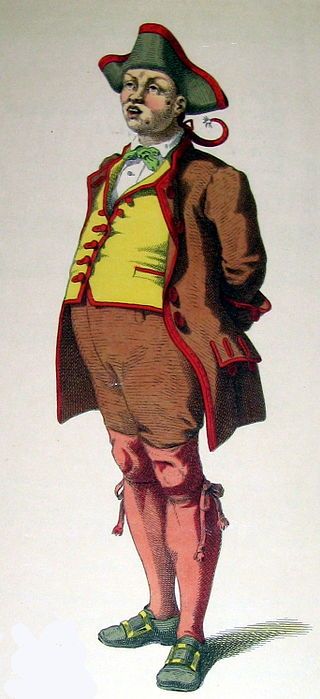

Stiamo parlando della maschera tradizionale torinese; “Gioan” si inscrive nel vasto gruppo costituito da altri altrettanto celebri personaggi provenienti da altre zone italiane, quali il campano Pulcinella, il ligure Capitan Spaventa, l’emiliano Dottor Balanzone, il lombardo Meneghino, i toscani Stenterello e Burlamacco o ancora i famosi Arlecchino, Pantalone, Colombina, Rosaura e Brighella dall’inconfondibile accento veneto.

Stiamo parlando della maschera tradizionale torinese; “Gioan” si inscrive nel vasto gruppo costituito da altri altrettanto celebri personaggi provenienti da altre zone italiane, quali il campano Pulcinella, il ligure Capitan Spaventa, l’emiliano Dottor Balanzone, il lombardo Meneghino, i toscani Stenterello e Burlamacco o ancora i famosi Arlecchino, Pantalone, Colombina, Rosaura e Brighella dall’inconfondibile accento veneto. Anche se con rammarico, è opportuno che mi fermi qui con la mia “tiritera” sul Carnevale, festa che mi sta decisamente a cuore e che tutt’ora mi affascina come quando ero piccina e mi travestivo da Lady Oscar. Tuttavia mi preme intrattenermi sul “nostro” caro Signor Gianduia, anche lui relegato ad una serie di scontati stereotipi commerciali che lo assimilano al cioccolato, al vino e a quel sorridente viso “paciarotto”. Egli in realtà è una figura assai complessa, così come lo è la sua storia; lo sa bene Alberto Viriglio che così descrive la maschera piemontese ne “Torino e i Torinesi” (1898): «Gianduja non è una maschera, è un carattere», sostiene, e continua che, sotto l’apparente ingenuità, il personaggio cela un’astuzia e una prontezza di riflessi non comuni. È dotato di una grande sensibilità «sembra spaventato da un grillo» … «piange allo spettacolo dell’innocenza oppressa» ma è anche provvisto di coraggio «lotta col diavolo, non senza prima presentare le proprie ragioni»; con noncuranza «scherza col boia che lo vuole impiccare» … «è pronto alla picchiata e picchia sodo».

Anche se con rammarico, è opportuno che mi fermi qui con la mia “tiritera” sul Carnevale, festa che mi sta decisamente a cuore e che tutt’ora mi affascina come quando ero piccina e mi travestivo da Lady Oscar. Tuttavia mi preme intrattenermi sul “nostro” caro Signor Gianduia, anche lui relegato ad una serie di scontati stereotipi commerciali che lo assimilano al cioccolato, al vino e a quel sorridente viso “paciarotto”. Egli in realtà è una figura assai complessa, così come lo è la sua storia; lo sa bene Alberto Viriglio che così descrive la maschera piemontese ne “Torino e i Torinesi” (1898): «Gianduja non è una maschera, è un carattere», sostiene, e continua che, sotto l’apparente ingenuità, il personaggio cela un’astuzia e una prontezza di riflessi non comuni. È dotato di una grande sensibilità «sembra spaventato da un grillo» … «piange allo spettacolo dell’innocenza oppressa» ma è anche provvisto di coraggio «lotta col diavolo, non senza prima presentare le proprie ragioni»; con noncuranza «scherza col boia che lo vuole impiccare» … «è pronto alla picchiata e picchia sodo». Con il passar del tempo la figura di Gianduia si lega intrinsecamente a Torino, ne segue i mutamenti e i cambiamenti più significativi: la città diviene un principale centro industriale e la maschera piemontese si associa alle “galuperie” dolciarie. Nel 1866 viene fondata la “Società Gianduia” che insieme al Circolo degli Artisti promuove un’operazione del rilancio del Carnevale piemontese nel segno della nuova direzione industriale.

Con il passar del tempo la figura di Gianduia si lega intrinsecamente a Torino, ne segue i mutamenti e i cambiamenti più significativi: la città diviene un principale centro industriale e la maschera piemontese si associa alle “galuperie” dolciarie. Nel 1866 viene fondata la “Società Gianduia” che insieme al Circolo degli Artisti promuove un’operazione del rilancio del Carnevale piemontese nel segno della nuova direzione industriale.

La

La