IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni / Un libercolo di tal Eric Gobetti (che intende minimizzare e persino giustificare le foibe) e adesso il solito, stantio manifesto di intellettuali, neppure troppo qualificati, volto a chiedere alle massime istituzioni italiane un ennesimo riconoscimento dei crimini di guerra commessi dall’Esercito italiano in Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale, appaiono due elementi di uno stesso, evidente disegno politico : quello di cercare di cancellare dal nostro calendario civile il Giorno del Ricordo, quel 10 febbraio (che sempre meno è oggi motivo di manifestazioni pubbliche), istituito nel 2004 per non dimenticare le foibe e l’esodo Giuliano – Dalmata e Fiumano

Noi che tra i primi abbiamo sostenuto la legge istitutiva del Giorno del Ricordo avremmo mille motivi infatti per denunciare il fatto che amministrazioni pubbliche e scuole statali snobbano la data e non organizzano nessuna iniziativa in proposito. Forse la data scelta del 10 febbraio 1947 ,quando venne firmato l’iniquo Trattato di pace la cui ratifica venne osteggiata da uomini come Benedetto Croce, fu errata perché non realmente rappresentativa del dramma degli italiani dell’Adriatico orientale. Croce, all’Assemblea Costituente tenne una vera e propria grande lezione di storia che fece comprendere il dramma della guerra in una dimensione che pochi avevano capito, travolti dagli eventi o accecati dalle ideologie. Il filosofo, che aveva combattuto il fascismo ed aveva espresso ovviamente la sua contrarietà all’ingresso in guerra nel 1940, non esitò a sostenere che quella guerra sciagurata l’avevano perduta tutti gli italiani ,anche quelli che vennero perseguitati dal regime, perchè quella guerra, ”impegnando la nostra patria impegnava, senza eccezioni, anche noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte“. Il patriota Croce prevaleva su tutto il resto, ma il filosofo contestava, dopo aver ricordato che ”la guerra è una legge eterna del mondo che si attua al di là da ogni ordinamento giuridico“, contestava la legittimità di umiliare i vinti con un Trattato di pace che metteva l’Italia in ginocchio . Egli si espresse anche contro il Tribunale di Norimberga. Un discorso che certamente i firmatari del manifesto odierno non solo non hanno mai letto, ma non ne conoscono neppure l’esistenza. Oggi c’è chi afferma che fu un grave errore non aver fatto una Norimberga anche in Italia, dimenticando, ad esempio, l’amnistia voluta da Togliatti nel 1946 per fascisti e partigiani. Ma non basta. Va ricordato che anche in Italia ci furono Tribunali militari (oltre a quelli improvvisati del popolo che avallarono fucilazioni senza processo) che affrontarono il tema dei crimini di guerra commessi da italiani. Nel 1951la Procura Generale Militare archiviò le istruttorie non in base a cavilli, come è stato scritto, ma al fatto che la Jugoslavia di Tito rifiutò la reciprocità nel perseguire i crimini di guerra contro cittadini italiani, in primis le foibe. In questi decenni, scomparsa la Jugoslavia dopo una guerra civile mostruosa che ha rivelato ancora una volta la violenza atroce di quelle genti, tutto è stato fatto a livello internazionale per sanare le ferite di tanti anni fa. Oggi le vicende di quel passato sono superate da una prospettiva europea che, per quanto faticosa e contraddittoria, ci ha liberati dai nazionalismi nefasti di 80 anni fa. Solo gente un po’ fanatica e del tutto priva di quel senso della storia di cui parlava Omodeo, può sostenere come fa Gobetti, che i fatti della seconda guerra mondiale “pesano come un macigno sulla memoria collettiva italiana“. Come ha ricordato Gianni Oliva, uno storico che fra i primi ha scritto di foibe e delle atrocità commesse dal nostro esercito durante la seconda guerra mondiale , con gli ultimi due nostri Presidenti della Repubblica è stato fatto tutto quanto era possibile per un’opera di pacificazione tra italiani, croati e sloveni. Addirittura nel 2020 è stata conferita la più alta onorificenza dello Stato ad un poeta ultracentenario che continua a negare le foibe. Ma se ci mettiamo sul piano delle contrapposizioni frontali, io non posso allora dimenticare, ad esempio, che la Medaglia d’Oro al V. M . , conferita motu proprio dal Presidente Ciampi nel 2001 , al libero comune in esilio di Zara, la Dresda d’Italia per i bombardamenti subiti e città martire per le vittime provocate da Tito , non venne mai consegnata per l’opposizione del tutto illegittima del governo croato. L’Italia ha chiuso quei conti dopo il Trattato di pace del 1947, dopo il martirio di Trieste tornata italiana solo nel 1954, con il Trattato di Osimo che sancì per sempre la cessione a Tito di altro territorio italiano. L’antifascista originario di Fiume Leo Valiani definì infame quel trattato voluto dalla peggiore diplomazia democristiana. Speravamo che fosse più o meno da tutti considerato in qualche modo superato il dramma di una storia lacerante. Invece non è così e gli italiani che non negano la loro storia dovranno continuare a presidiare il Giorno del Ricordo messo in discussione dai nostalgici di Tito. Le chiassate polemiche di Eric Gobetti non sono storia, ma sono gli ultimi residuati di una ideologia che pensavamo finita proprio perché condannata dalla storia. E’ triste doversi intrattenere a discutere di un omonimo di un grande con il quale condivide soltanto casualmente il cognome.

Noi che tra i primi abbiamo sostenuto la legge istitutiva del Giorno del Ricordo avremmo mille motivi infatti per denunciare il fatto che amministrazioni pubbliche e scuole statali snobbano la data e non organizzano nessuna iniziativa in proposito. Forse la data scelta del 10 febbraio 1947 ,quando venne firmato l’iniquo Trattato di pace la cui ratifica venne osteggiata da uomini come Benedetto Croce, fu errata perché non realmente rappresentativa del dramma degli italiani dell’Adriatico orientale. Croce, all’Assemblea Costituente tenne una vera e propria grande lezione di storia che fece comprendere il dramma della guerra in una dimensione che pochi avevano capito, travolti dagli eventi o accecati dalle ideologie. Il filosofo, che aveva combattuto il fascismo ed aveva espresso ovviamente la sua contrarietà all’ingresso in guerra nel 1940, non esitò a sostenere che quella guerra sciagurata l’avevano perduta tutti gli italiani ,anche quelli che vennero perseguitati dal regime, perchè quella guerra, ”impegnando la nostra patria impegnava, senza eccezioni, anche noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte“. Il patriota Croce prevaleva su tutto il resto, ma il filosofo contestava, dopo aver ricordato che ”la guerra è una legge eterna del mondo che si attua al di là da ogni ordinamento giuridico“, contestava la legittimità di umiliare i vinti con un Trattato di pace che metteva l’Italia in ginocchio . Egli si espresse anche contro il Tribunale di Norimberga. Un discorso che certamente i firmatari del manifesto odierno non solo non hanno mai letto, ma non ne conoscono neppure l’esistenza. Oggi c’è chi afferma che fu un grave errore non aver fatto una Norimberga anche in Italia, dimenticando, ad esempio, l’amnistia voluta da Togliatti nel 1946 per fascisti e partigiani. Ma non basta. Va ricordato che anche in Italia ci furono Tribunali militari (oltre a quelli improvvisati del popolo che avallarono fucilazioni senza processo) che affrontarono il tema dei crimini di guerra commessi da italiani. Nel 1951la Procura Generale Militare archiviò le istruttorie non in base a cavilli, come è stato scritto, ma al fatto che la Jugoslavia di Tito rifiutò la reciprocità nel perseguire i crimini di guerra contro cittadini italiani, in primis le foibe. In questi decenni, scomparsa la Jugoslavia dopo una guerra civile mostruosa che ha rivelato ancora una volta la violenza atroce di quelle genti, tutto è stato fatto a livello internazionale per sanare le ferite di tanti anni fa. Oggi le vicende di quel passato sono superate da una prospettiva europea che, per quanto faticosa e contraddittoria, ci ha liberati dai nazionalismi nefasti di 80 anni fa. Solo gente un po’ fanatica e del tutto priva di quel senso della storia di cui parlava Omodeo, può sostenere come fa Gobetti, che i fatti della seconda guerra mondiale “pesano come un macigno sulla memoria collettiva italiana“. Come ha ricordato Gianni Oliva, uno storico che fra i primi ha scritto di foibe e delle atrocità commesse dal nostro esercito durante la seconda guerra mondiale , con gli ultimi due nostri Presidenti della Repubblica è stato fatto tutto quanto era possibile per un’opera di pacificazione tra italiani, croati e sloveni. Addirittura nel 2020 è stata conferita la più alta onorificenza dello Stato ad un poeta ultracentenario che continua a negare le foibe. Ma se ci mettiamo sul piano delle contrapposizioni frontali, io non posso allora dimenticare, ad esempio, che la Medaglia d’Oro al V. M . , conferita motu proprio dal Presidente Ciampi nel 2001 , al libero comune in esilio di Zara, la Dresda d’Italia per i bombardamenti subiti e città martire per le vittime provocate da Tito , non venne mai consegnata per l’opposizione del tutto illegittima del governo croato. L’Italia ha chiuso quei conti dopo il Trattato di pace del 1947, dopo il martirio di Trieste tornata italiana solo nel 1954, con il Trattato di Osimo che sancì per sempre la cessione a Tito di altro territorio italiano. L’antifascista originario di Fiume Leo Valiani definì infame quel trattato voluto dalla peggiore diplomazia democristiana. Speravamo che fosse più o meno da tutti considerato in qualche modo superato il dramma di una storia lacerante. Invece non è così e gli italiani che non negano la loro storia dovranno continuare a presidiare il Giorno del Ricordo messo in discussione dai nostalgici di Tito. Le chiassate polemiche di Eric Gobetti non sono storia, ma sono gli ultimi residuati di una ideologia che pensavamo finita proprio perché condannata dalla storia. E’ triste doversi intrattenere a discutere di un omonimo di un grande con il quale condivide soltanto casualmente il cognome.

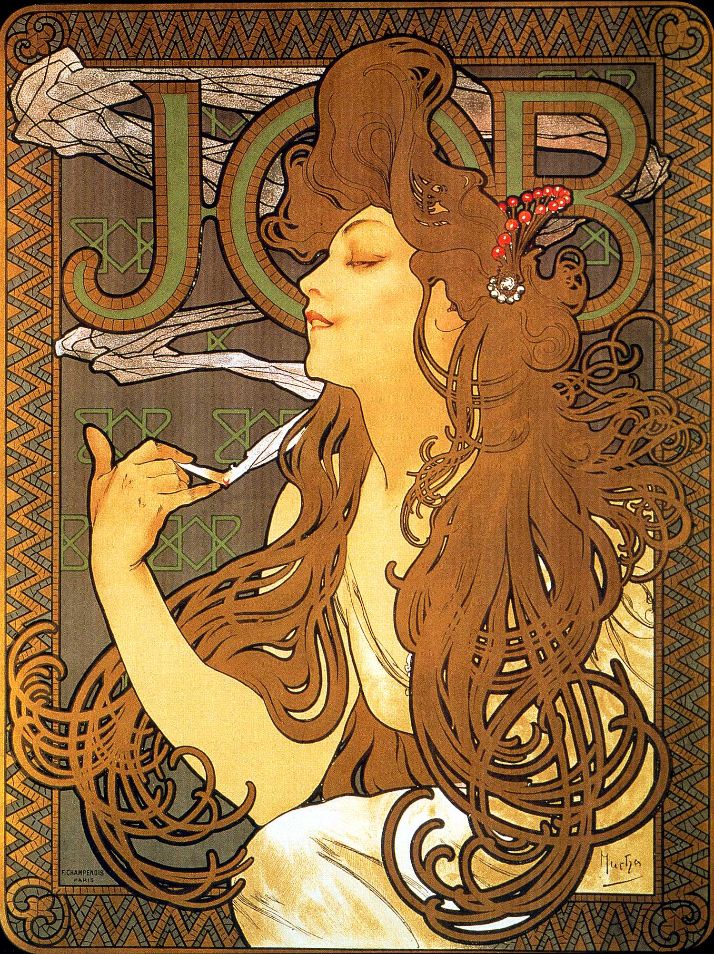

Torino Liberty

Torino Liberty

Gli fu di stimolo anche l’ambiente casalese in cui gravitavano artisti di spessore quali Leonardo

Gli fu di stimolo anche l’ambiente casalese in cui gravitavano artisti di spessore quali Leonardo

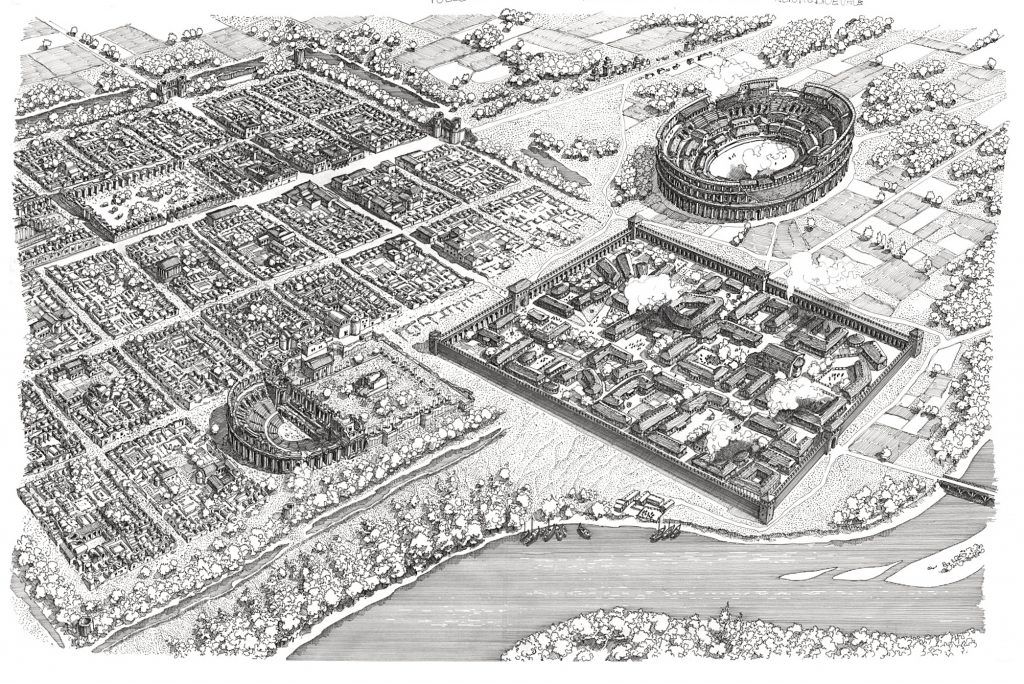

Invasa la pianura padana attacca Asti ma non riesce ad espugnarla, prosegue la marcia e pianta le tende nella zona di Pollentia. Stilicone lo insegue con le sue legioni e si avvicina al campo dei Visigoti. I Goti, cristiani ariani, di Alarico sanno bene che anche per i romani la Pasqua è un giorno sacro e quindi nessun avrebbe attaccato il nemico. Stilicone era a poca distanza dal capo barbaro e lo scontro sarebbe stato inevitabile prima o poi ma per il momento era difficile pensare ad una battaglia proprio il 6 aprile. Invece così non fu, il re dei goti si sbagliava. La cavalleria romana di Saulo e di Stilicone, schierata sulle alture di Santa Vittoria, si lanciò dalle colline sorprendendo i goti che stavano festeggiando la Pasqua. Pur in preda al panico e quasi sbaragliati i barbari riuscirono in qualche modo a reagire e a mettere in seria difficoltà le legioni romane. Alarico parve perfino sul punto di vincere ma l’abilità di Stilicone e il coraggio dei suoi soldati ebbero la meglio sui valorosi barbari. Pollentia è salva. Dopo la disfatta Alarico riuscì a mettere in salvo se stesso e la maggior parte della cavalleria ma tra i goti fu una strage: migliaia furono i morti nella piana di Pollenzo e centinaia i prigionieri tra cui la moglie e i figli del re dei Goti. Alarico fu costretto a trovare un accordo con Stilicone ma non sparì del tutto dalla penisola, anzi tornò per saccheggiare e devastare Roma nel celebre sacco del 410. Nessuno lo fermò, neppure Stilicone che nel frattempo aveva perso il sostegno dei romani per simpatie filo-barbare. Fu arrestato, processato e giustiziato. Il borgo di Pollenzo, frazione di Bra, conserva ruderi e monumenti funerari dell’antica Pollentia nonché resti di armi romane e barbariche e frammenti di ossa umane.

Invasa la pianura padana attacca Asti ma non riesce ad espugnarla, prosegue la marcia e pianta le tende nella zona di Pollentia. Stilicone lo insegue con le sue legioni e si avvicina al campo dei Visigoti. I Goti, cristiani ariani, di Alarico sanno bene che anche per i romani la Pasqua è un giorno sacro e quindi nessun avrebbe attaccato il nemico. Stilicone era a poca distanza dal capo barbaro e lo scontro sarebbe stato inevitabile prima o poi ma per il momento era difficile pensare ad una battaglia proprio il 6 aprile. Invece così non fu, il re dei goti si sbagliava. La cavalleria romana di Saulo e di Stilicone, schierata sulle alture di Santa Vittoria, si lanciò dalle colline sorprendendo i goti che stavano festeggiando la Pasqua. Pur in preda al panico e quasi sbaragliati i barbari riuscirono in qualche modo a reagire e a mettere in seria difficoltà le legioni romane. Alarico parve perfino sul punto di vincere ma l’abilità di Stilicone e il coraggio dei suoi soldati ebbero la meglio sui valorosi barbari. Pollentia è salva. Dopo la disfatta Alarico riuscì a mettere in salvo se stesso e la maggior parte della cavalleria ma tra i goti fu una strage: migliaia furono i morti nella piana di Pollenzo e centinaia i prigionieri tra cui la moglie e i figli del re dei Goti. Alarico fu costretto a trovare un accordo con Stilicone ma non sparì del tutto dalla penisola, anzi tornò per saccheggiare e devastare Roma nel celebre sacco del 410. Nessuno lo fermò, neppure Stilicone che nel frattempo aveva perso il sostegno dei romani per simpatie filo-barbare. Fu arrestato, processato e giustiziato. Il borgo di Pollenzo, frazione di Bra, conserva ruderi e monumenti funerari dell’antica Pollentia nonché resti di armi romane e barbariche e frammenti di ossa umane.

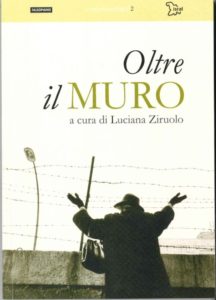

Con la caduta del Muro nel 1989 e la dissoluzione dell’Urss nel 1991 si sovvertì il quadro geopolitico mondiale. Finiva della Guerra fredda e tramontava l’arduo equilibrio del bipolarismo, l’intero ordine mondiale si dissolveva dopo una lunga e logorante guerra di nervi e diplomazie, segnata dalla folle ricorsa tesa a rafforzare arsenali bellici sempre più distruttivi e sofisticati che non potevano essere usati pena lo sterminio nucleare. A trent’anni di distanza ci si trova di fronte ad una complessa disarticolazione dell’ordine internazionale che rende sempre meno convincenti e possibili le premesse di un mondo pacificato. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, lunedì 1 luglio 2019, lo scrittore triestino Claudio Magris che ha affrontato il tema delle frontiere in molte sue opere di narrativa e saggistica, riflettendo sui nuovi muri che si stavano erigendo nel mondo, scriveva “quando ero ragazzino la frontiera, vicinissima, non era una frontiera qualsiasi, bensì una frontiera che divideva in due il mondo , la Cortina di ferro. Io vedevo quella frontiera sul Carso, quando andavo a passeggiare e a giocare. Dietro quella frontiera c’era un mondo sconosciuto, immenso, minaccioso, il mondo dell’Est”. Un mondo che, come in un grande gioco del domino, cadrà pezzo su pezzo dopo il crollo del muro che divideva Berlino Est da Berlino Ovest. Una transizione di portata vastissima, quasi sempre incruenta a parte ciò che avvenne in Romania, unico paese del Patto di Varsavia nel quale la fine del regime di Ceausescu avvenne in modo violento.

Con la caduta del Muro nel 1989 e la dissoluzione dell’Urss nel 1991 si sovvertì il quadro geopolitico mondiale. Finiva della Guerra fredda e tramontava l’arduo equilibrio del bipolarismo, l’intero ordine mondiale si dissolveva dopo una lunga e logorante guerra di nervi e diplomazie, segnata dalla folle ricorsa tesa a rafforzare arsenali bellici sempre più distruttivi e sofisticati che non potevano essere usati pena lo sterminio nucleare. A trent’anni di distanza ci si trova di fronte ad una complessa disarticolazione dell’ordine internazionale che rende sempre meno convincenti e possibili le premesse di un mondo pacificato. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, lunedì 1 luglio 2019, lo scrittore triestino Claudio Magris che ha affrontato il tema delle frontiere in molte sue opere di narrativa e saggistica, riflettendo sui nuovi muri che si stavano erigendo nel mondo, scriveva “quando ero ragazzino la frontiera, vicinissima, non era una frontiera qualsiasi, bensì una frontiera che divideva in due il mondo , la Cortina di ferro. Io vedevo quella frontiera sul Carso, quando andavo a passeggiare e a giocare. Dietro quella frontiera c’era un mondo sconosciuto, immenso, minaccioso, il mondo dell’Est”. Un mondo che, come in un grande gioco del domino, cadrà pezzo su pezzo dopo il crollo del muro che divideva Berlino Est da Berlino Ovest. Una transizione di portata vastissima, quasi sempre incruenta a parte ciò che avvenne in Romania, unico paese del Patto di Varsavia nel quale la fine del regime di Ceausescu avvenne in modo violento.