Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) Castello della Manta (CN) da sabato 4 dicembre 2021

Natale è tornare a casa, ritrovare la propria famiglia, godere dell’affetto di genitori e amici. È il momento più magico dell’anno, tanto atteso da grandi e piccini: l’occasione più bella per trascorrere insieme giornate diserenità, allegria e pace. Per questo anche nel 2021 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano invita a visitare i Beni “vestiti a festa” e a condividere con le persone più care lo splendore di ville, castelli e palazzi signorili riccamente addobbati, la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la bellezza di aree naturalistichee boschi imbiancati di neve e immersi nella fioca luce dicembrina.

Numerosi eventi allieteranno il pubblico durante le Festività. Sabato 4 e domenica 5, sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre alle ore 10.45 e 11.45 il Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) ospiterà uno speciale percorso per bambini e famiglietra le sale del maniero allestite per Natale, alla scoperta delle usanze che caratterizzavano la ricorrenza del 25 dicembre nella millenaria dimora della nobile famiglia Valperga: dalla tradizione dell’Adorazione di Gesù di scuola piemontese nel Salotto Rosso – uno degli ambienti più preziosi del castello, aperto in via eccezionale – al ricco Presepe in corallo di manifattura trapanese nella Galleria dei Poeti, fino ai ricordi della Vigilia del 1959 e del 1960, di cui si conservano le registrazioni audio nell’archivio del castello.

Mercoledì 8, domenica 12 e 19 dicembre alle ore 11, 14 e 16 piccoli e grandi potranno partecipare a Feste in tavola, una visita guidata straordinaria tra i servizi da tè e da cioccolata e la tavola preparata nella Sala da pranzo estiva, fino al grande abete allestito nel Salone degli Dei.Al termine, si terrà un laboratorio ispirato ai preziosi servizi in porcellana del castello, durante il quale i bambini potranno creare un segnaposto per le Feste. Biglietti per “Natale al Castello” e “Feste in tavola”: intero € 20; Bambini 6-18 anni €10; Iscritti FAI € 6; Bambini fino a 5 anni gratuito; Studenti fino ai 25 anni: € 15.

Ancora, domenica 12 dicembre alle ore 11.30 e alle 15 e domenica 19 dicembre alle ore 11 e alle 15, appuntamento con L’Arte di accogliere, con la collaborazione eccezionale dell’Associazione Italiana Maggiordomi: un’occasione unica per visitare l’allestimento natalizio del castello focalizzandosi sulle tavole imbandite con i pregevoli servizi della famiglia Valperga. Nel laboratorio si daranno consigli e dimostrazioni sull’arte di ricevere gli ospiti, l’apparecchiatura della tavola e le cortesie che oggi, come nel Settecento, rendono indimenticabili i momenti conviviali durante il Natale. Biglietti: intero € 35; Iscritti FAI € 20.

Gli eventi di Natale 2021 al Castello e Parco di Masino si svolgono con il Patrocinio di Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Caravino.

Sabato 4 e domenica 5, mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre, alle ore 11.30 e alle 15.30, il Castello della Manta (CN) aprirà per visite speciali incentrate sul Natale: nel percorso dalla Chiesa di Santa Maria del Rosario alle sale affrescate si racconteranno le tradizioni e le pratiche più diffuse legate ai simboli natalizi, dalla corona dell’Avvento all’albero addobbato, dal Presepe alle ghirlande, dall’agrifoglio al vischio. Gli ambienti decorati per l’occasione accoglieranno i visitatori che scopriranno la storia della fortezza medievale tra aneddoti e gli splendidi affreschi testimoni della cultura cavalleresca. Biglietti: intero € 15; Bambini 6-18 anni € 7; Studente 19-25 anni € 9; Famiglia € 42; Iscritto FAI € 5; Bambini fino a 5 anni gratuito. Nelle stesse date, alle ore 14.30 e 16.30, saranno in programma percorsi straordinari dedicati ai bambini dai 4 ai 10 anni: occhi aperti per cogliere tutti gli indizi natalizi nascosti nelle sale delcastello e orecchie spalancate per ascoltare le fiabe di Natale che gli indizi rivelano. Al termine, laboratori manuali per realizzare addobbi per la casa e per l’albero, centritavola e ghirlande, chiudi pacco e biglietti d’auguri(prenotazione consigliata). Biglietti: intero € 12; Bambini € 5; Famiglia € 32; Iscritto FAI € 3; Bambini fino a 5 anni gratuito.

Gli eventi di Natale 2021 al Castello della Manta si svolgono con il Patrocinio di Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Manta.

I visitatori, inoltre, potranno curiosare nei Negozi del Castello di Masino e del Castello della Manta e lasciarsi ispirare per gli acquisti natalizi.Tra le proposte regalo si potranno trovare libri selezionati, un coloratissimo assortimento di oggettistica e prodotti gastronomicirealizzati con le materie prime provenienti dai Beni, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi, originali e “di valore” perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio d’arte e natura dell’Italia.Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di scontosu tutti i prodotti in vendita.

Il 12 aprile 1975 si spegneva per un’emorragia cerebrale a Parigi colei che era stata definita da Ernest Hemingway “la donna più sensazionale che si fosse mai vista o si vedrà. Alta, pelle color caffè, occhi d’ebano, gambe di paradiso, un sorriso da cancellare tutti gli altri sorrisi”: Josèphine Baker. Soltanto il giorno prima si era esibita in una rappresentazione della sua ultima revue, calcando le scene fino all’ultimo respiro. Questa straordinaria artista e questa donna leggendaria il prossimo 30 novembre farà il suo ingresso, simbolicamente, al Pantheon, il luogo che venne scelto dai rivoluzionari francesi per celebrare “les grands hommes” della Patria. Il suo corpo, infatti, per volontà della famiglia, continuerà a riposare nel cimitero del Principato di Monaco.

Il 12 aprile 1975 si spegneva per un’emorragia cerebrale a Parigi colei che era stata definita da Ernest Hemingway “la donna più sensazionale che si fosse mai vista o si vedrà. Alta, pelle color caffè, occhi d’ebano, gambe di paradiso, un sorriso da cancellare tutti gli altri sorrisi”: Josèphine Baker. Soltanto il giorno prima si era esibita in una rappresentazione della sua ultima revue, calcando le scene fino all’ultimo respiro. Questa straordinaria artista e questa donna leggendaria il prossimo 30 novembre farà il suo ingresso, simbolicamente, al Pantheon, il luogo che venne scelto dai rivoluzionari francesi per celebrare “les grands hommes” della Patria. Il suo corpo, infatti, per volontà della famiglia, continuerà a riposare nel cimitero del Principato di Monaco. Joséphine Baker, tuttavia, sarà la prima artista e la prima donna di colore a ricevere questo onore. Cantante e danzatrice, la Baker diventa in breve tempo una delle più acclamate vedette di Parigi. Musa dei cubisti e dei surrealisti, anima la Parigi degli Anni Trenta, e affascina e seduce personalità come Ernest Hemingway, George Simenon, Picasso e Jean Cocteau. La Baker ottiene la nazionalità francese nel 1937 e, nel corso della Seconda Guerra Mondiale ricopre un ruolo importante nel controspionaggio francese della Francia Libera. Al termine del conflitto viene decorata da Charles De Gaulle con la Legion d’onore. Negli anni del Dopoguerra l’artista è in prima linea nella lotta contro il razzismo e a favore dell’emancipazione dei neri e affianca Martin Luther King nella lotta per i diritti civili. Nel 1963 prende parte alla marcia di Washington e, indossando la sua uniforme della Resistenza francese, è l’unica donna, insieme a Daisy Bates, a prendere la parola. Il suo intervento segue quello di Martin Luther King che, in quell’occasione pronuncia il suo discorso “I have a dream”, e non rappresenta soltanto un appello a lottare per i diritti e per l’uguaglianza, ma anche una dichiarazione d’amore nei confronti della Francia, la nazione che l’ha accolta. “Ero spaventata e sono scappata. Sono fuggita lontano in un luogo chiamato Francia. Molti di voi non ci sono mai stati e molti non ci andranno mai. Ma devo dirvi, signore e signori, che in quel Paese non ho mai avuto paura. Era un luogo da fiaba”.

Joséphine Baker, tuttavia, sarà la prima artista e la prima donna di colore a ricevere questo onore. Cantante e danzatrice, la Baker diventa in breve tempo una delle più acclamate vedette di Parigi. Musa dei cubisti e dei surrealisti, anima la Parigi degli Anni Trenta, e affascina e seduce personalità come Ernest Hemingway, George Simenon, Picasso e Jean Cocteau. La Baker ottiene la nazionalità francese nel 1937 e, nel corso della Seconda Guerra Mondiale ricopre un ruolo importante nel controspionaggio francese della Francia Libera. Al termine del conflitto viene decorata da Charles De Gaulle con la Legion d’onore. Negli anni del Dopoguerra l’artista è in prima linea nella lotta contro il razzismo e a favore dell’emancipazione dei neri e affianca Martin Luther King nella lotta per i diritti civili. Nel 1963 prende parte alla marcia di Washington e, indossando la sua uniforme della Resistenza francese, è l’unica donna, insieme a Daisy Bates, a prendere la parola. Il suo intervento segue quello di Martin Luther King che, in quell’occasione pronuncia il suo discorso “I have a dream”, e non rappresenta soltanto un appello a lottare per i diritti e per l’uguaglianza, ma anche una dichiarazione d’amore nei confronti della Francia, la nazione che l’ha accolta. “Ero spaventata e sono scappata. Sono fuggita lontano in un luogo chiamato Francia. Molti di voi non ci sono mai stati e molti non ci andranno mai. Ma devo dirvi, signore e signori, che in quel Paese non ho mai avuto paura. Era un luogo da fiaba”.

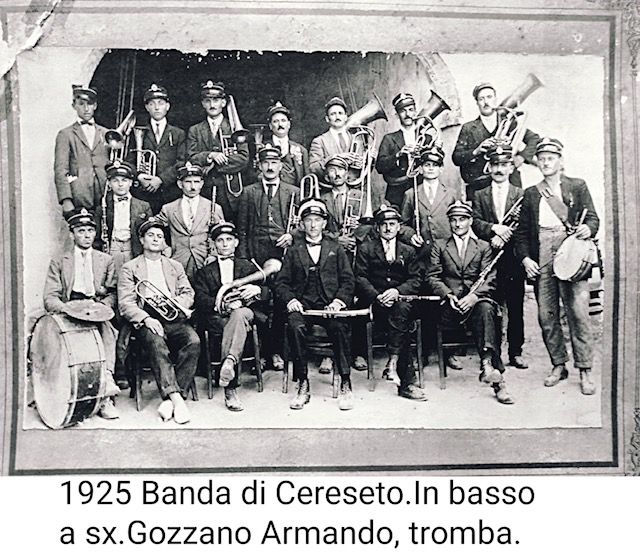

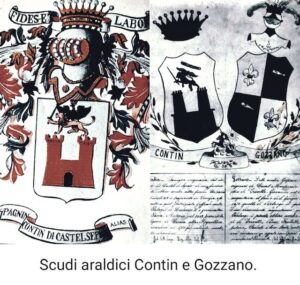

La ricca famiglia di commercianti proprietari di negozi e terreni possedeva nel 1649 un altare in giuspatronato nell’antica chiesa parrocchiale di S.Maria con diritto di sepoltura dei propri defunti nel cimitero annesso. I canonici della famiglia furono D.Giovanni Antonio nel 1666-71 a Serralunga di Crea,D.Giovanni Pietro nel 1710-22 a Vignale e Rosignano,D.Giovanni Antonio nel 1758 pievano a Ponzano.Illustre possidente dell’epoca era il nob.Carlo Francesco Gozzano(1605-1688)il quale per il battesimo di due dei dieci figli designò come padrini i cugini di Casale,il nob.Giovanni il giovane nel 1632 e madonna Maria nel 1644, moglie del nobile cugino Giovanni il vecchio, originari di Luzzogno.Nel 1712 il ricchissimo cugino Francesco Bernardino del notaio casalese Antonio da Luzzogno risiedeva a Cereseto dove possedeva l’area di S.Cassiano, tuttora proprietà della famiglia di Gozzano Vincenzo e Maria Cucco,poi a Serralunga di Crea con la moglie Brigida del causidico Giovanni Francesco Perracino. Si legge nel bellissimo diario di famiglia che si erano trasferiti in collina per sfuggire allo stress cittadino di Casale Monferrato. Fu l’ultimo proprietario della casa Gozzano venduta al comune di Luzzogno,atto rogato

La ricca famiglia di commercianti proprietari di negozi e terreni possedeva nel 1649 un altare in giuspatronato nell’antica chiesa parrocchiale di S.Maria con diritto di sepoltura dei propri defunti nel cimitero annesso. I canonici della famiglia furono D.Giovanni Antonio nel 1666-71 a Serralunga di Crea,D.Giovanni Pietro nel 1710-22 a Vignale e Rosignano,D.Giovanni Antonio nel 1758 pievano a Ponzano.Illustre possidente dell’epoca era il nob.Carlo Francesco Gozzano(1605-1688)il quale per il battesimo di due dei dieci figli designò come padrini i cugini di Casale,il nob.Giovanni il giovane nel 1632 e madonna Maria nel 1644, moglie del nobile cugino Giovanni il vecchio, originari di Luzzogno.Nel 1712 il ricchissimo cugino Francesco Bernardino del notaio casalese Antonio da Luzzogno risiedeva a Cereseto dove possedeva l’area di S.Cassiano, tuttora proprietà della famiglia di Gozzano Vincenzo e Maria Cucco,poi a Serralunga di Crea con la moglie Brigida del causidico Giovanni Francesco Perracino. Si legge nel bellissimo diario di famiglia che si erano trasferiti in collina per sfuggire allo stress cittadino di Casale Monferrato. Fu l’ultimo proprietario della casa Gozzano venduta al comune di Luzzogno,atto rogato

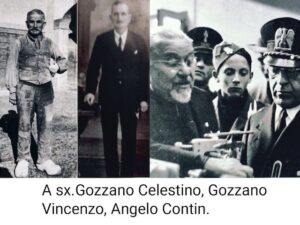

Nel 1897 Ernesta Maria Gozzano (1874-1954) sposò a Cereseto Angelo Contin (*1873)di Beniamino e Luigia Brianza di S.Fidenzio (Parma),in origine conti di Castelseprio della sede comitale di Varese fin dal 1300.Diversi componenti della famiglia trasferita a Venezia e inserita in quel patriziato diedero lustro alla casata.Già Goffredo Contin era conte di palazzo di Ludovico II°e governatore di Pavia.Antonio procurò nel 1449 la dedizione di Crema alla Repubblica di Venezia, possedimento che si

Nel 1897 Ernesta Maria Gozzano (1874-1954) sposò a Cereseto Angelo Contin (*1873)di Beniamino e Luigia Brianza di S.Fidenzio (Parma),in origine conti di Castelseprio della sede comitale di Varese fin dal 1300.Diversi componenti della famiglia trasferita a Venezia e inserita in quel patriziato diedero lustro alla casata.Già Goffredo Contin era conte di palazzo di Ludovico II°e governatore di Pavia.Antonio procurò nel 1449 la dedizione di Crema alla Repubblica di Venezia, possedimento che si

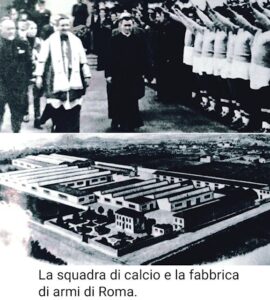

Possedevano con i loro cinque figli una palazzina ai Parioli,una squadra di calcio,una Mercedes e un elicottero Agusta.Durante l’occupazione tedesca di Roma avvenuta il giorno 8-9-1943,definito il giorno della vergogna,la loro azienda fu sequestrata e trasferita in Germania.Nel 1930 Angelo ed Ernesta ebbero l’idea di accostare per la prima volta gli stemmi delle loro nobili casate, creando così una piccola ricerca genealogica poi conclusa e pubblicata nel 2018 da Armano Luigi Gozzano.

Possedevano con i loro cinque figli una palazzina ai Parioli,una squadra di calcio,una Mercedes e un elicottero Agusta.Durante l’occupazione tedesca di Roma avvenuta il giorno 8-9-1943,definito il giorno della vergogna,la loro azienda fu sequestrata e trasferita in Germania.Nel 1930 Angelo ed Ernesta ebbero l’idea di accostare per la prima volta gli stemmi delle loro nobili casate, creando così una piccola ricerca genealogica poi conclusa e pubblicata nel 2018 da Armano Luigi Gozzano.

I maestri vetrai muranesi, in difficoltà economiche, preferirono emigrare in altre città italiane, compresa Torino, e anche all’estero per trovare condizioni di vita e di lavoro migliori. La diaspora dei vetrai cominciò già nel Trecento e si protrasse fino al Settecento facendo perdere a Venezia parte della produzione dei suoi gioielli ammirati e venduti in tutto il mondo. Oggi i vetrai di Murano sono di nuovo in crisi: gli alti costi dell’energia diventano proibitivi e insostenibili per questi artigiani che per produrre i loro manufatti devono tenere accesi i forni giorno e notte. Alcune fornaci sono state già chiuse e diverse famiglie stanno pensando di trasferire altrove la produzione. Si delinea insomma una situazione simile a quella del Seicento descritta, con dovizia di particolari, dallo storico Paolo Preto nel volume “I Servizi segreti di Venezia, spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima” (Il Saggiatore, 1994). Ma spariranno davvero i vetrai di Murano e i loro celebri lampadari conosciuti in tutto il mondo e che attirano in laguna ogni anno moltitudini di turisti? Se ne parla molto in questi giorni con servizi televisivi e articoli sui quotidiani. Se non si produce si chiude bottega o si emigra in un altro Paese dove l’energia costa meno. Fiore all’occhiello della produzione industriale di Venezia i vetri di Murano sono sempre stati, almeno fin dal Trecento, una fonte perenne di preoccupazioni per la Repubblica di Venezia che nel Seicento combatté addirittura una guerra di spie contro la Francia di Luigi XIV. Deciso a rubare al doge i suoi maestri vetrai Jean Baptiste Colbert, primo ministro del Re Sole, fece di tutto per portarne un gruppo a Parigi promettendo loro favolosi guadagni e iniziando una produzione tutta francese.

I maestri vetrai muranesi, in difficoltà economiche, preferirono emigrare in altre città italiane, compresa Torino, e anche all’estero per trovare condizioni di vita e di lavoro migliori. La diaspora dei vetrai cominciò già nel Trecento e si protrasse fino al Settecento facendo perdere a Venezia parte della produzione dei suoi gioielli ammirati e venduti in tutto il mondo. Oggi i vetrai di Murano sono di nuovo in crisi: gli alti costi dell’energia diventano proibitivi e insostenibili per questi artigiani che per produrre i loro manufatti devono tenere accesi i forni giorno e notte. Alcune fornaci sono state già chiuse e diverse famiglie stanno pensando di trasferire altrove la produzione. Si delinea insomma una situazione simile a quella del Seicento descritta, con dovizia di particolari, dallo storico Paolo Preto nel volume “I Servizi segreti di Venezia, spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima” (Il Saggiatore, 1994). Ma spariranno davvero i vetrai di Murano e i loro celebri lampadari conosciuti in tutto il mondo e che attirano in laguna ogni anno moltitudini di turisti? Se ne parla molto in questi giorni con servizi televisivi e articoli sui quotidiani. Se non si produce si chiude bottega o si emigra in un altro Paese dove l’energia costa meno. Fiore all’occhiello della produzione industriale di Venezia i vetri di Murano sono sempre stati, almeno fin dal Trecento, una fonte perenne di preoccupazioni per la Repubblica di Venezia che nel Seicento combatté addirittura una guerra di spie contro la Francia di Luigi XIV. Deciso a rubare al doge i suoi maestri vetrai Jean Baptiste Colbert, primo ministro del Re Sole, fece di tutto per portarne un gruppo a Parigi promettendo loro favolosi guadagni e iniziando una produzione tutta francese. Fu un vero e proprio attacco all’industria veneziana ma Colbert dovette scontrarsi con la dura reazione del governo lagunare che ricorse a tutti i mezzi per stroncare l’offensiva della monarchia francese, anche all’omicidio di Stato, mandando i suoi 007 a eliminare fisicamente soggetti scomodi al di là delle Alpi. Vengono colpiti vetrai veneziani e lucidatori di specchi francesi, i rapporti tra le due potenze peggiorano e diventano insostenibili per entrambe le diplomazie. I vetrai fuggiti in Francia tornano in laguna ma ormai l’obiettivo è stato raggiunto. I francesi si sono impadroniti con la forza e con l’astuzia dei segreti dei vetrai muranesi e Colbert non ha più bisogno di importare specchi da Venezia. Lo scrittore veneziano Alessandro Marzo Magno ricorda che nel sito del gruppo francese Saint-Gobain, leader mondiale nella produzione di vetri industriali, si legge: “Fondato in Francia nel 1665 per volere di Luigi XIV per realizzare la galleria degli specchi della reggia di Versailles a Parigi” ma non c’è però scritto che il tutto era il risultato di una colossale operazione di spionaggio industriale organizzata da Colbert ai danni di Venezia. Come dimostra il secolare successo della Saint-Gobain”. Ma anche questa volta, ne siamo convinti, Venezia, che proprio quest’anno compie 1600 anni di gloriosa esistenza, non si rassegnerà facilmente a perdere i suoi maestri muranesi. Lo Stato italiano è costretto ad aiutarli.

Fu un vero e proprio attacco all’industria veneziana ma Colbert dovette scontrarsi con la dura reazione del governo lagunare che ricorse a tutti i mezzi per stroncare l’offensiva della monarchia francese, anche all’omicidio di Stato, mandando i suoi 007 a eliminare fisicamente soggetti scomodi al di là delle Alpi. Vengono colpiti vetrai veneziani e lucidatori di specchi francesi, i rapporti tra le due potenze peggiorano e diventano insostenibili per entrambe le diplomazie. I vetrai fuggiti in Francia tornano in laguna ma ormai l’obiettivo è stato raggiunto. I francesi si sono impadroniti con la forza e con l’astuzia dei segreti dei vetrai muranesi e Colbert non ha più bisogno di importare specchi da Venezia. Lo scrittore veneziano Alessandro Marzo Magno ricorda che nel sito del gruppo francese Saint-Gobain, leader mondiale nella produzione di vetri industriali, si legge: “Fondato in Francia nel 1665 per volere di Luigi XIV per realizzare la galleria degli specchi della reggia di Versailles a Parigi” ma non c’è però scritto che il tutto era il risultato di una colossale operazione di spionaggio industriale organizzata da Colbert ai danni di Venezia. Come dimostra il secolare successo della Saint-Gobain”. Ma anche questa volta, ne siamo convinti, Venezia, che proprio quest’anno compie 1600 anni di gloriosa esistenza, non si rassegnerà facilmente a perdere i suoi maestri muranesi. Lo Stato italiano è costretto ad aiutarli.