LUNEDÌ 22 SETTEMBRE ALLE ORE 18

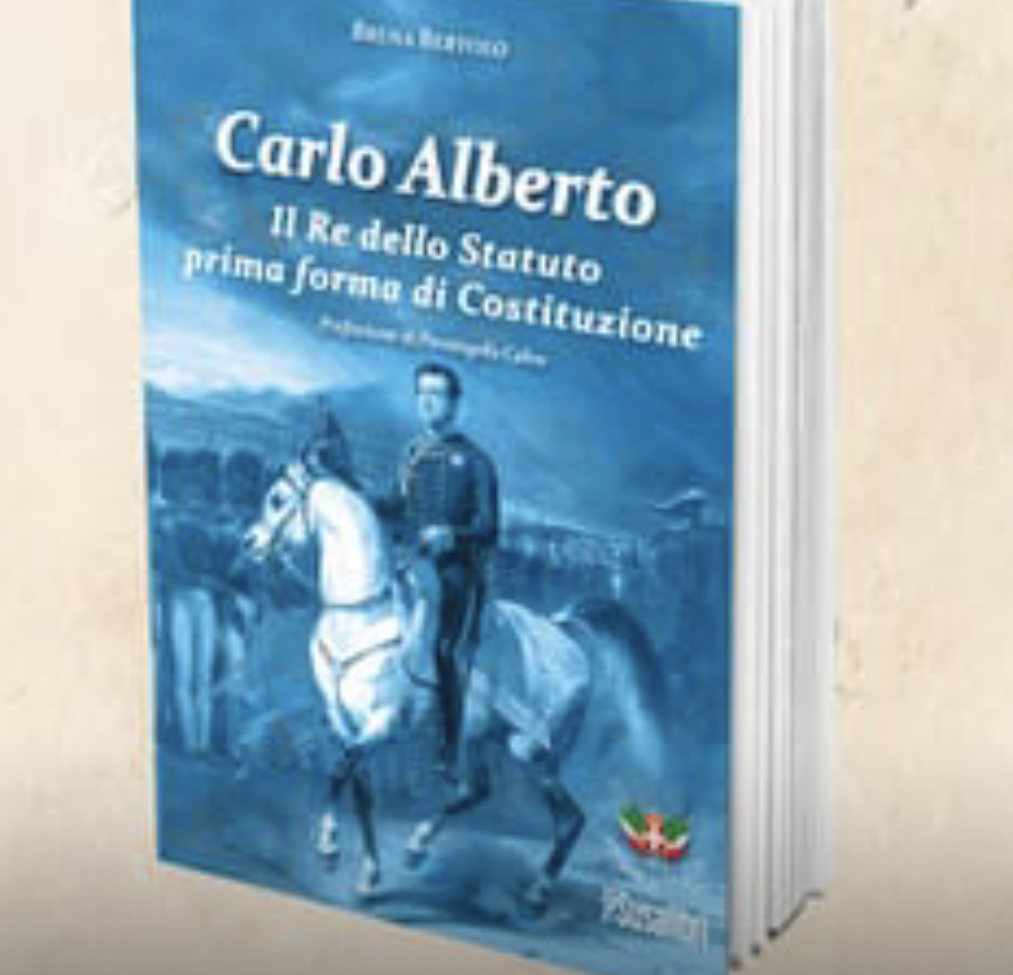

al Centro Pannunzio in via Maria Vittoria 35h, Pier Franco QUAGLIENIpresenterà , in dialogo con l’autrice, il libro di *Bruna BERTOLO “CARLO ALBERTO. Il re dello Statuto prima forma di Costituzione”.Edizioni Susalibri. Introdurrà Mario BARBARO. Interviene Pierangelo CALVO.