Al via il corso per volontari dei Beni Culturali

Duemila anni di storia alle spalle, un patrimonio artistico invidiabile, un Castello Sabaudo riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco, un centro storico di impianto medievale: Moncalieri sorprende chi percorre le vie del suo nucleo più antico per l’eleganza, la compostezza, la ricchezza di testimonianze storiche e scorci tutti da scoprire.

Il Castello è già apprezzata meta di visitatori ma l’intero centro storico è ancora tutto da scoprire. L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Progetto Cultura e Turismo di Carignano, propone un corso volto a formare volontari dei beni culturali, con l’obiettivo di tenere aperti alle visite alcuni monumenti civili e sacri del centro storico, e di condurre residenti e visitatori che volessero approfondire la conoscenza della Città. Il corso si terrà presso la Biblioteca Arduino, in Via Cavour 31 e sarà articolato in quattro lezioni frontali con esperti del territorio, storici dell’arte e dell’architettura, e con la possibilità di collegamenti in videoconferenza con restauratori e storici (tra questi, il dott. Simone Baiocco, conservatore del Museo di Palazzo Madama a Torino, che racconterà del nesso tra una tela di Antoine de Lonhy e la Collegiata). Le lezioni si terranno il 9 e 16 febbraio, il 2 e il 16 marzo. Il corso si chiuderà idealmente a fine marzo-inizio aprile con due uscite didattiche, che avranno lo scopo di ammirare “dal vivo” le architetture e le arti narrate nel corso.

La partecipazione al corso è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoria. E’ obbligatorio presentare all’ingresso il certificato verde rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2 durante tutta la durata delle lezioni. Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione. Chi dei partecipanti se la sentirà potrà, infine, mettere a disposizione il proprio tempo per accompagnare i turisti durante gli eventi organizzati dalla Città di Moncalieri.

“Stiamo lavorando intensamente, con entusiasmo e ottimi riscontri, per riannodare i fili del rapporto tra la comunità residente e il patrimonio storico-culturale così unico di Moncalieri – commenta l’assessore Laura Pompeo – L’iniziativa del corso per volontari dei Beni Culturali si inserisce in un programma più ampio di promozione e definizione dell’immagine di Moncalieri percepita dal visitatore esterno. I futuri volontari, adeguatamente valorizzati, saranno una risorsa preziosa perché questo lavoro metta radici. La carta vincente del progetto è la declinazione specifica di questi assi tematici nel senso del Barocco e delle sue eredità: senza dubbio l’epoca che più di tutte ha lasciato la sua affascinante firma sull’aspetto del nostro centro storico, e su cui si focalizza buona parte dei contenuti del corso”. Il corso è realizzato con la preziosa collaborazione della Biblioteca Civica di Moncalieri e del Centro Studi Piemontesi: per iscriversi, occorre inviare una mail a carignanoturismo@gmail.com, lasciando i propri dati, oppure telefonare ai nn. 3485479607 o 3381452945. Per accedere alla Sala Riunioni della Biblioteca, occorrerà esibire il “certificato verde rafforzato” e utilizzare la mascherina FFP2 per tutta la durata della lezione.

Tanto è vero che se ne discute ancora oggi nel terzo millennio e forse questa volta è stata messa la parola fine all’enigma. Ma la storia è lunga. Vent’anni fa il ritrovamento di quattro anfore sotto piazza Castello insieme ad altri reperti archeologici affiorati nell’area del Duomo, nel cuore storico della città, fecero pensare ad un antico cerimoniale generalmente utilizzato per la fondazione di una città. Una specie di rito propiziatorio per tracciare i confini di un nuovo territorio in cui abitare e vivere. La datazione di Torino non era mai stata stabilita con certezza. Sono state avanzate varie ipotesi: si è parlato per esempio del 27 a.C. quando Ottaviano diventa imperatore con il titolo di Augusto o del 25 a.C. con la fondazione di Augusta Praetoria (Aosta). Quel primo villaggio che Annibale distrusse nel 218 a.C. fu ricostruito un secolo e mezzo dopo il suo passaggio e si estese sempre di più fino a diventare una città, la Augusta Taurinorum dell’epoca romana, come avamposto verso la Gallia. É probabile, secondo gli storici, che i Taurini, gente scesa dalle montagne, siano appartenuti sia al ceppo celtico che alla famiglia dei Liguri, a sud e a nord del grande fiume e che la colonia taurina si sia sviluppata in seguito alla conquista dell’arco alpino e dei valichi da parte di Augusto.

Tanto è vero che se ne discute ancora oggi nel terzo millennio e forse questa volta è stata messa la parola fine all’enigma. Ma la storia è lunga. Vent’anni fa il ritrovamento di quattro anfore sotto piazza Castello insieme ad altri reperti archeologici affiorati nell’area del Duomo, nel cuore storico della città, fecero pensare ad un antico cerimoniale generalmente utilizzato per la fondazione di una città. Una specie di rito propiziatorio per tracciare i confini di un nuovo territorio in cui abitare e vivere. La datazione di Torino non era mai stata stabilita con certezza. Sono state avanzate varie ipotesi: si è parlato per esempio del 27 a.C. quando Ottaviano diventa imperatore con il titolo di Augusto o del 25 a.C. con la fondazione di Augusta Praetoria (Aosta). Quel primo villaggio che Annibale distrusse nel 218 a.C. fu ricostruito un secolo e mezzo dopo il suo passaggio e si estese sempre di più fino a diventare una città, la Augusta Taurinorum dell’epoca romana, come avamposto verso la Gallia. É probabile, secondo gli storici, che i Taurini, gente scesa dalle montagne, siano appartenuti sia al ceppo celtico che alla famiglia dei Liguri, a sud e a nord del grande fiume e che la colonia taurina si sia sviluppata in seguito alla conquista dell’arco alpino e dei valichi da parte di Augusto. Una volta ottenuta la misura i ricercatori hanno calcolato la data in cui il sole è sorto in quel preciso punto. Insomma, per farla breve, è emersa la data del 30 gennaio che coincide con la festa della Pace istituita da Ottaviano Augusto al termine delle guerre alpine. Dopo aver individuato il giorno, il sistema utilizzato dai fisici ha consentito di individuare anche l’anno di fondazione, il 9 a. Cristo, una data cara ad Augusto perché coincide con la prima celebrazione della festa all’Ara Pacis, l’altare della pace fatto innalzare da Augusto proprio in quell’anno. E per celebrare degnamente il compleanno di Torino ci vorrebbe, dicono i due ricercatori, un brindisi sul decumano in via Garibaldi in onore di Augusto.

Una volta ottenuta la misura i ricercatori hanno calcolato la data in cui il sole è sorto in quel preciso punto. Insomma, per farla breve, è emersa la data del 30 gennaio che coincide con la festa della Pace istituita da Ottaviano Augusto al termine delle guerre alpine. Dopo aver individuato il giorno, il sistema utilizzato dai fisici ha consentito di individuare anche l’anno di fondazione, il 9 a. Cristo, una data cara ad Augusto perché coincide con la prima celebrazione della festa all’Ara Pacis, l’altare della pace fatto innalzare da Augusto proprio in quell’anno. E per celebrare degnamente il compleanno di Torino ci vorrebbe, dicono i due ricercatori, un brindisi sul decumano in via Garibaldi in onore di Augusto.

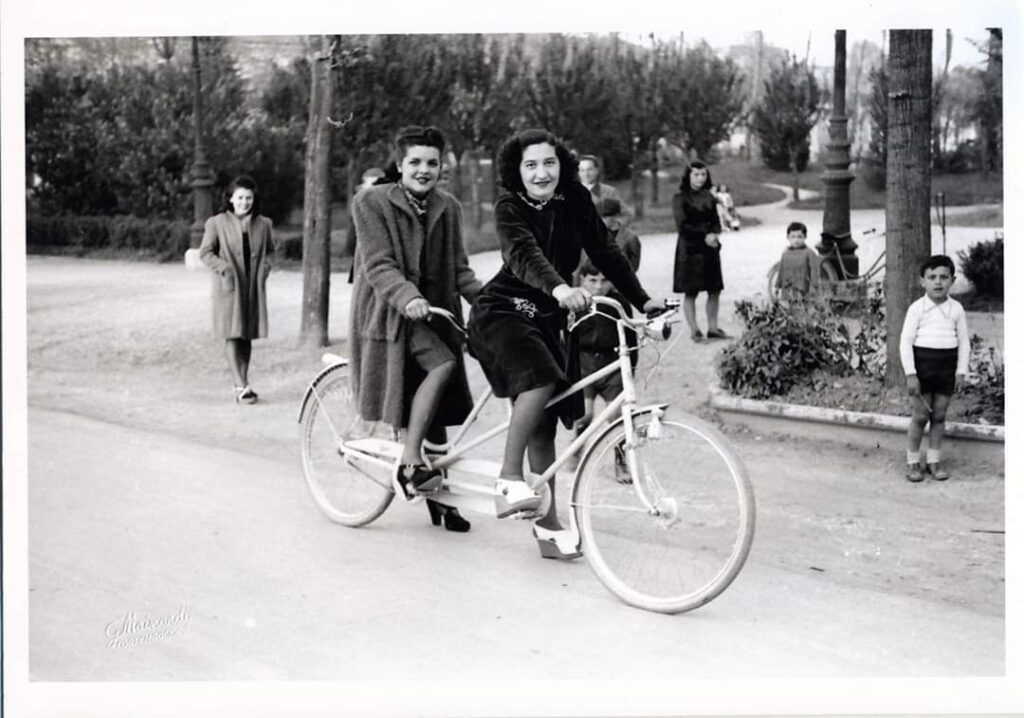

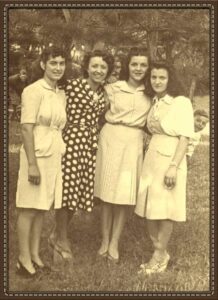

Quant’era bella, la Giulia. Eccola! Piede sinistro a terra, seduta sul sellino posteriore del tandem affidato alla guida dell’amica. Entrambe belle. Giovani. Sorridenti e tutte in ghingheri. Tirate a festa e perfino un po’…civettuole, con quelle zeppe allora di gran moda e che ancora oggi, dopo settant’anni, vanno ch’è un piacere. Bizzarrie del fashion! Del resto, a Cortemaggiore (e credo un po’ ovunque allora e forse anche oggi in certe realtà di paese) s’usava così. Quando queste foto vennero scattate era certamente di domenica. E la domenica, allora, era proprio domenica. Giorno di festa e di grandi rituali “vasche”, su e giù per la via principale del tuo bel paese (bassa piacentina, venti chilometri da Piacenza e altrettanti da Cremona, al confine fra Emilia e Lombardia); era il giorno degli abiti nuovi da sfoggiare con malcelata nonchalance, degli anvein (anolini) in brodo – in cui papà Gigén era solito versare un bel bicchierotto di rosso, di quello buono – e del manzo in tavola, era il giorno della Messa grande nella Collegiata di Santa Maria delle Grazie, dagli interni decorati con pregiate opere pittoriche, fra cui un prezioso “Polittico” del Quattrocento firmato da Filippo Mazzola, padre del più noto Parmigianino. E, terminata la Messa, il via en plein air alla festa attesa per tutta la settimana. Nulla di straordinario. Il ciarliero ritrovarsi nella piazza principale del paese antistante la Collegiata e il Palazzo Municipale, le camminate da guarda un po’ come sono bella e ben vestita sotto i suggestivi e tipicamente emiliani portici, i crocchi vocianti, le risate e le volute fumanti e dai profumi non propriamente delicati sparsi al vento dai potenti “Toscani” o dalle “Nazionali” o “Popolari” senza filtro ( 2 lire a pacchetto e sicure “spaccapolmoni”) incollati alle labbra degli uomini, in attesa –molti – di varcar la soglia dell’osteria, ad attenderli altra spessa cortina di fumo e le simpatiche “briscolate” e il tipico scudlein (non il primo della giornata) con frizzantini bianchi o rossi assolutamente locali.

Quant’era bella, la Giulia. Eccola! Piede sinistro a terra, seduta sul sellino posteriore del tandem affidato alla guida dell’amica. Entrambe belle. Giovani. Sorridenti e tutte in ghingheri. Tirate a festa e perfino un po’…civettuole, con quelle zeppe allora di gran moda e che ancora oggi, dopo settant’anni, vanno ch’è un piacere. Bizzarrie del fashion! Del resto, a Cortemaggiore (e credo un po’ ovunque allora e forse anche oggi in certe realtà di paese) s’usava così. Quando queste foto vennero scattate era certamente di domenica. E la domenica, allora, era proprio domenica. Giorno di festa e di grandi rituali “vasche”, su e giù per la via principale del tuo bel paese (bassa piacentina, venti chilometri da Piacenza e altrettanti da Cremona, al confine fra Emilia e Lombardia); era il giorno degli abiti nuovi da sfoggiare con malcelata nonchalance, degli anvein (anolini) in brodo – in cui papà Gigén era solito versare un bel bicchierotto di rosso, di quello buono – e del manzo in tavola, era il giorno della Messa grande nella Collegiata di Santa Maria delle Grazie, dagli interni decorati con pregiate opere pittoriche, fra cui un prezioso “Polittico” del Quattrocento firmato da Filippo Mazzola, padre del più noto Parmigianino. E, terminata la Messa, il via en plein air alla festa attesa per tutta la settimana. Nulla di straordinario. Il ciarliero ritrovarsi nella piazza principale del paese antistante la Collegiata e il Palazzo Municipale, le camminate da guarda un po’ come sono bella e ben vestita sotto i suggestivi e tipicamente emiliani portici, i crocchi vocianti, le risate e le volute fumanti e dai profumi non propriamente delicati sparsi al vento dai potenti “Toscani” o dalle “Nazionali” o “Popolari” senza filtro ( 2 lire a pacchetto e sicure “spaccapolmoni”) incollati alle labbra degli uomini, in attesa –molti – di varcar la soglia dell’osteria, ad attenderli altra spessa cortina di fumo e le simpatiche “briscolate” e il tipico scudlein (non il primo della giornata) con frizzantini bianchi o rossi assolutamente locali. E Cortemaggiore balzò agli onori delle cronache. Nazionali. E non solo. Ma tu in quegli anni vivevi già altrove. Eri diventata moglie e mamma. Avevi seguito il tuo Renzo prima a Pontenure e poi a Torino, con il tuo “Nani” che aveva appena terminato la prima elementare. Un’altra vita. Un altro mondo, spesso in salita. Da tenere in piedi giorno dopo giorno. Sempre con quel sorriso timido e riservato. E tanta voglia di cantare. E quegli occhi scuri che diventavano pura luce davanti alla nuova, piccola “Nani”. Anche la mia Elena, fino a quando il tempo non ti ha rubato la memoria, la chiamavi così. Ricordi? Dio mio, quanto mi manchi, Giulia! E quant’eri bella, MAMMA!

E Cortemaggiore balzò agli onori delle cronache. Nazionali. E non solo. Ma tu in quegli anni vivevi già altrove. Eri diventata moglie e mamma. Avevi seguito il tuo Renzo prima a Pontenure e poi a Torino, con il tuo “Nani” che aveva appena terminato la prima elementare. Un’altra vita. Un altro mondo, spesso in salita. Da tenere in piedi giorno dopo giorno. Sempre con quel sorriso timido e riservato. E tanta voglia di cantare. E quegli occhi scuri che diventavano pura luce davanti alla nuova, piccola “Nani”. Anche la mia Elena, fino a quando il tempo non ti ha rubato la memoria, la chiamavi così. Ricordi? Dio mio, quanto mi manchi, Giulia! E quant’eri bella, MAMMA!

Mirafiori è stata testimone, alla fine degli anni ‘50, della produzione della prima 500 con cui partì la motorizzazione di massa. Infatti, nonostante all’epoca la Fiat 600 stesse riscuotendo successo, il presidente Vittorio Valletta affidò a Dante Giacosa la realizzazione di una nuova vettura economica partendo dai disegni di Hans Peter Bauhof, impiegato nella sede tedesca della Fiat. Vennero prodotti i primi prototipi solo per quanto riguarda l’estetica della vettura, fino a raggiungere il giusto compromesso tra aerodinamica e spazio interno. La Nuova 500 viene così lanciata nel 1957: inizialmente non convince la l’allestimento spartano e la meccanica rudimentale del motore, ma pochi mesi dopo il tutto viene ottimizzato e l’estetica migliorata di nuovi dettagli.

Mirafiori è stata testimone, alla fine degli anni ‘50, della produzione della prima 500 con cui partì la motorizzazione di massa. Infatti, nonostante all’epoca la Fiat 600 stesse riscuotendo successo, il presidente Vittorio Valletta affidò a Dante Giacosa la realizzazione di una nuova vettura economica partendo dai disegni di Hans Peter Bauhof, impiegato nella sede tedesca della Fiat. Vennero prodotti i primi prototipi solo per quanto riguarda l’estetica della vettura, fino a raggiungere il giusto compromesso tra aerodinamica e spazio interno. La Nuova 500 viene così lanciata nel 1957: inizialmente non convince la l’allestimento spartano e la meccanica rudimentale del motore, ma pochi mesi dopo il tutto viene ottimizzato e l’estetica migliorata di nuovi dettagli. La versione di maggiore successo è stata senza dubbio la 500 F, lanciata nel 1965, premiata per le finiture cromate all’esterno e nell’abitacolo, il motore potenziato e l’aumento di capienza del serbatoio. Ad oggi, Mirafiori è rinata con l’avvio dell’era elettrica: nel 2019 in occasione degli 80 anni del complesso, FCA ha annunciato l’intenzione di fare dello storico stabilimento, la casa della nuova generazione della 500, il primo modello 100% elettrico, investendo una cifra pari a 700 milioni di euro per allestire linee di assemblaggio nuove, altamente automatizzate e creare un Battery Hub, un centro di competenza per le batterie.

La versione di maggiore successo è stata senza dubbio la 500 F, lanciata nel 1965, premiata per le finiture cromate all’esterno e nell’abitacolo, il motore potenziato e l’aumento di capienza del serbatoio. Ad oggi, Mirafiori è rinata con l’avvio dell’era elettrica: nel 2019 in occasione degli 80 anni del complesso, FCA ha annunciato l’intenzione di fare dello storico stabilimento, la casa della nuova generazione della 500, il primo modello 100% elettrico, investendo una cifra pari a 700 milioni di euro per allestire linee di assemblaggio nuove, altamente automatizzate e creare un Battery Hub, un centro di competenza per le batterie. Avviata nella seconda metà del 2020, poco prima dell’annuncio della storica fusione con PSA Group – racchiude Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Vauxhall Motors – che ha dato vita al colosso Stellantis, la produzione della 500 elettrica impiega circa 1200 addetti con una capacità massima di 80.000 unità l’anno ed è stata accompagnata dalla realizzazione, sempre a Mirafiori, dell’ambizioso progetto di applicazione della tecnologia Vehicle to Grid il quale consente, tramite sistemi di carica capaci di far viaggiare l’energia in entrambe le direzioni – dalla rete dell’auto e viceversa -, di utilizzare le auto stesse come riserve da cui l’energia possa essere prelevata per stabilizzare il sistema nei momenti critici. Infine lo scorso ottobre, Stellantis ha annunciato lo spostamento a Mirafiori dell’intera produzione delle Maserati Ghibli e Quattroporte, prima assemblate a Grugliasco, con la creazione de Stellantis Turin Manufacturing District, il quale guiderà Maserati nel passaggio graduale all’elettrico, mantenendo la produzione della 500 elettrica e della prossima generazione.

Avviata nella seconda metà del 2020, poco prima dell’annuncio della storica fusione con PSA Group – racchiude Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Vauxhall Motors – che ha dato vita al colosso Stellantis, la produzione della 500 elettrica impiega circa 1200 addetti con una capacità massima di 80.000 unità l’anno ed è stata accompagnata dalla realizzazione, sempre a Mirafiori, dell’ambizioso progetto di applicazione della tecnologia Vehicle to Grid il quale consente, tramite sistemi di carica capaci di far viaggiare l’energia in entrambe le direzioni – dalla rete dell’auto e viceversa -, di utilizzare le auto stesse come riserve da cui l’energia possa essere prelevata per stabilizzare il sistema nei momenti critici. Infine lo scorso ottobre, Stellantis ha annunciato lo spostamento a Mirafiori dell’intera produzione delle Maserati Ghibli e Quattroporte, prima assemblate a Grugliasco, con la creazione de Stellantis Turin Manufacturing District, il quale guiderà Maserati nel passaggio graduale all’elettrico, mantenendo la produzione della 500 elettrica e della prossima generazione.