Un piccolo, ma prezioso, anticipo. Un “assaggio”, tanto per rendere più frizzantina l’attesa. In occasione, infatti, della grande mostra “Invito a Pompei” che Palazzo Madama, in collaborazione con il “Parco Archeologico di Pompei”, ospiterà nella maestosa seicentesca Sala del Senato, dal prossimo 8 aprile fino al 22 agosto, questa mattina (venerdì 25 marzo) nel Museo Civico d’Arte Antica di piazza Castello si sono aperte le porte alle prime due casse contenenti le prime due opere da collocarsi nel formidabile percorso espositivo che, a breve, ci condurrà negli ambienti più rappresentativi delle più lussuose case della Pompei del I secolo d. C. Quali, dunque, i capolavori che, alla presenza delle varie autorità sono arrivati in anteprima sotto la Mole? Meraviglia delle meraviglie, un “Mosaico con delfino di ambiente termale (tepidarium)”, risalente al 50-79 d. C appartenente alla “villa della Pisanella” di Boscoreale e una “Parete affrescata con pittura da giardino” del 25-50 d.C. in arrivo dalla “Casa del Bracciale d’oro” di Pompei.

Il quartiere termale della “villa della Pisanella”, una delle più note dell’area vesuviana grazie al prezioso servizio di argenteria (oggi al Louvre), aveva tre ambienti decorati in opus tessellatum bianco/nero con animali marini, secondo una moda diffusa dalla metà del I sec d.C. Il delfino è un animale spesso raffigurato in ambienti termali e rientra nel tiaso marino. Il corpo allungato, quasi serpentiforme, mostra una commistione tra l’ambiente marino e quello palustre.

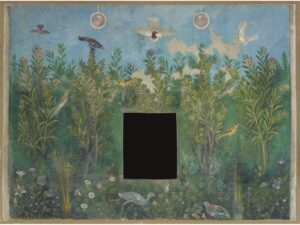

L’affresco con pittura da giardino, proveniente dalla “Casa del Bracciale d’oro” è invece la parete di fondo dell’ “oecus”, il grande salone da ricevimento di una casa dell’élite pompeiana. Il giardino lussureggiante con diversi tipi di piante e uccelli, che in natura non potrebbero coesistere, è una rappresentazione immaginaria, che risponde alla moda nata a Roma nella sala ipogea della “Villa di Livia”. L’origine è da cercare nelle correnti paesistiche della pittura alessandrina diffuse in Lazio e Campania da botteghe di pittori, che in età augustea avevano lavorato per la committenza imperiale.

Con la mostra “Invito a Pompei” la “domus romana”, per la prima volta a Torino, accoglierà i visitatori nell’intimità domestica, mostrando la normalità della vita quotidiana alle pendici del Vesuvio. Un tuffo nel passato, per aggirarsi negli ambienti in cui l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. spense d’un colpo la vita dei suoi abitanti. “La Pompei di oggi non è che lo scheletro della città antica, prosciugata di ogni forma di vita dalla calamità naturale e svuotata di quegli oggetti che consentirebbero di immaginarla così com’era”. Esposti in Palazzo Madama sarà possibile ammirare una ricca selezione di oltre 120 opere (fra arredi, statue, gioielli, bronzi, vetri e apparati decorativi) presentate in un itinerario tra gli spazi domestici (l’atrio, il triclinio, il peristilio con il giardino, le stanze da letto), che termina con i drammatici calchi di alcune vittime.

g.m.

Nelle foto:

– Lo svelamento delle prime due opere; Ph. Perottino

– “Pavimento con delfino di ambiente termale (Tepidarium)”, Mosaico, villa della Pisanella, Boscoreale, 50-79 d. C.

– “Parete con pittura da giardino”, Affresco, Casa del Bracciale d’oro, Pompei VI 17, 42, 25-50 d. C.

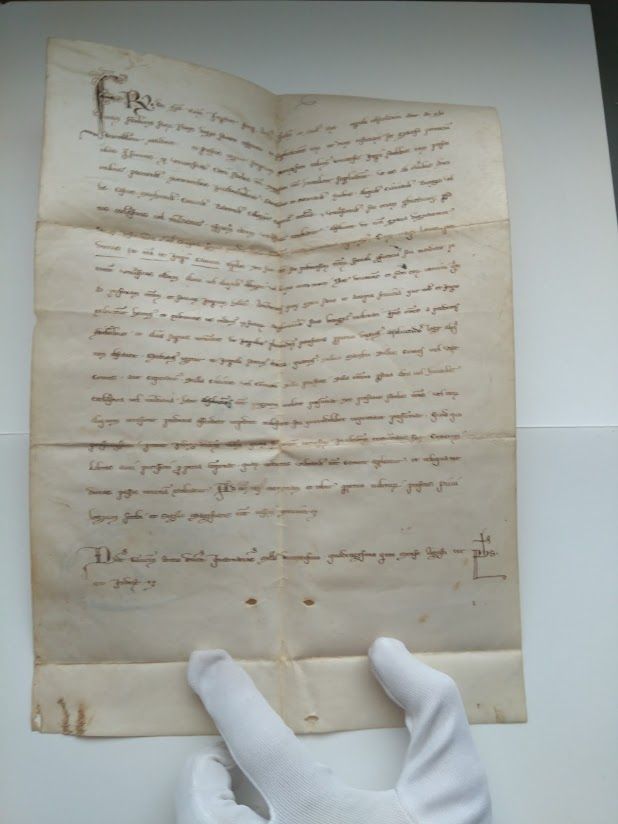

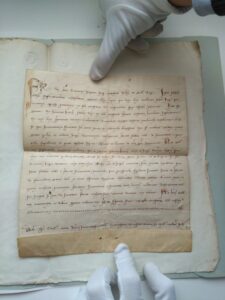

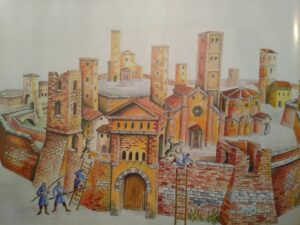

Non sono mai stati srotolati prima d’ora né sono stati esposti in mostre o convegni di studi. Da otto secoli sono conservati e protetti in una sorta di forziere. I documenti non si sono mai visti alla luce del giorno, sono un po’ polverosi ma intatti, perfettamente conservati e protetti. Si trovano nell’archivio storico della biblioteca comunale di Chieri. “Il Torinese” li ha fatti uscire allo scoperto per la prima volta e chissà, magari un giorno, verranno esposti in una grande mostra sulla presenza dello svevo nelle terre piemontesi. Cosa spinse Federico II, lo Stupor Mundi, ad avvicinarsi al territorio chierese? Amore sfrenato per la cittadina alle porte di Torino? Lui che conosceva bene il Piemonte, che aveva alleati in queste terre ribelli manteneva un’attenzione particolare per Chieri, quasi ossessiva. Si nascondeva forse una delle tante amanti del sovrano, reduce dall’avventura con la contessa astigiana Bianca Lancia, la sua ultima moglie? No, era solo volontà di dominio, di potenza, aveva bisogno che Chieri finisse sotto la sua autorità per controllare meglio il territorio alle porte di Torino.

Non sono mai stati srotolati prima d’ora né sono stati esposti in mostre o convegni di studi. Da otto secoli sono conservati e protetti in una sorta di forziere. I documenti non si sono mai visti alla luce del giorno, sono un po’ polverosi ma intatti, perfettamente conservati e protetti. Si trovano nell’archivio storico della biblioteca comunale di Chieri. “Il Torinese” li ha fatti uscire allo scoperto per la prima volta e chissà, magari un giorno, verranno esposti in una grande mostra sulla presenza dello svevo nelle terre piemontesi. Cosa spinse Federico II, lo Stupor Mundi, ad avvicinarsi al territorio chierese? Amore sfrenato per la cittadina alle porte di Torino? Lui che conosceva bene il Piemonte, che aveva alleati in queste terre ribelli manteneva un’attenzione particolare per Chieri, quasi ossessiva. Si nascondeva forse una delle tante amanti del sovrano, reduce dall’avventura con la contessa astigiana Bianca Lancia, la sua ultima moglie? No, era solo volontà di dominio, di potenza, aveva bisogno che Chieri finisse sotto la sua autorità per controllare meglio il territorio alle porte di Torino. In un secondo documento, del 1245, l’imperatore la sottrae a tutti i vincoli stabiliti in precedenza con qualunque signore liberando la comunità chierese da patti e convenzioni stretti con località o con privati cittadini. Lo Stupor Mundi cercava amici e alleati anche in una terra ribelle che osteggiava la dinastia germanica degli Hohenstaufen. Cent’anni prima l’esercito di Federico I Barbarossa, nonno di Federico II, passò da queste parti, distrusse Chieri e devastò il chierese. Non è una novità che i depositi degli archivi storici conservino preziosi tesori. Un gioiello appartenuto allo stesso imperatore svevo, rimasto per decenni chiuso in una cassaforte, è ora in mostra all’Istituto italiano di cultura di New York. Si tratta del quarzo che adornava la fibula del mantello con cui Federico II venne deposto in un sarcofago nella Cattedrale di Palermo. La pietra non era mai stata esposta e ora è tra i tesori della rassegna dedicata alle donne che furono fondamentali per l’imperatore. Quattro donne di potere, legatissime a Federico II e tutte battezzate con il nome Costanza: la madre, Costanza d’Altavilla, la prima moglie Costanza d’Aragona, l’imperatrice Costanza, figlia di Federico II e Bianca Lancia e infine la regina Costanza, figlia di Manfredi, altro figlio di Federico II. Filippo Re

In un secondo documento, del 1245, l’imperatore la sottrae a tutti i vincoli stabiliti in precedenza con qualunque signore liberando la comunità chierese da patti e convenzioni stretti con località o con privati cittadini. Lo Stupor Mundi cercava amici e alleati anche in una terra ribelle che osteggiava la dinastia germanica degli Hohenstaufen. Cent’anni prima l’esercito di Federico I Barbarossa, nonno di Federico II, passò da queste parti, distrusse Chieri e devastò il chierese. Non è una novità che i depositi degli archivi storici conservino preziosi tesori. Un gioiello appartenuto allo stesso imperatore svevo, rimasto per decenni chiuso in una cassaforte, è ora in mostra all’Istituto italiano di cultura di New York. Si tratta del quarzo che adornava la fibula del mantello con cui Federico II venne deposto in un sarcofago nella Cattedrale di Palermo. La pietra non era mai stata esposta e ora è tra i tesori della rassegna dedicata alle donne che furono fondamentali per l’imperatore. Quattro donne di potere, legatissime a Federico II e tutte battezzate con il nome Costanza: la madre, Costanza d’Altavilla, la prima moglie Costanza d’Aragona, l’imperatrice Costanza, figlia di Federico II e Bianca Lancia e infine la regina Costanza, figlia di Manfredi, altro figlio di Federico II. Filippo Re