Martedì 17 febbraio, alle ore 18, lo spazio incontri del Polo del ‘900 di Torino ospiterà la presentazione del libro di Fabrizio Rondolino “Elena. Storia di Elena Colombo. Una bambina sola nella Shoah”. L’evento è promosso dalla sezione Anpi “Giambone” di Torino Centro in collaborazione con Istoreto e Unione Culturale Antonicelli. Nell’occasione dialogherà con l’autore la direttrice dell’Istoreto, Barbara Berruti. La storia narrata nel libro rappresenta un caso particolare che ebbe inizio il 9 dicembre 1943 con l’arresto della famiglia Colombo a Forno Canavese dove si era rifugiata in seguito all’8 settembre e alla spietata caccia all’ebreo messa in atto da nazisti e fascisti. Ma mentre i genitori, Sandro e Wanda, vengono immediatamente trasferiti in carcere a Torino, la figlia Elena, una bambina di dieci anni ( ne avrebbe compiuti undici a giugno) venne affidata dalle SS a una famiglia di amici, i De Munari. “Un caso pressoché unico nella storia della deportazione italiana – come sottolinea Rondolino – poiché le famiglie erano sempre arrestate e deportate in blocco, dai nonni ai neonati. Quel giorno a Torino accadde qualcosa di incredibile. Elena si separa dai genitori convinta di rivederli presto, Sandro e Wanda la salutano convinti di averla messa in salvo”. Ma il destino sarà ben diverso: i genitori vengono infatti inviati ad Auschwitz dove arrivano il 6 febbraio 1944. Wanda è fra le quasi trecento donne che, caricate sui camion, sono subito condotte alle camere a gas di Birkenau. Sandro invece muore il 25 marzo 1944, cinquanta giorni dopo l’arrivo ad Auschwitz: era stato portato a Birkenau per essere ucciso il giorno stesso nelle camere a gas. La piccola Elena rimase invece a Torino e visse per tre mesi e mezzo con quella famiglia. Il 9 marzo i tedeschi la prelevarono, portandola all’Istituto Charitas dove venne arrestata dalle SS il 25 marzo 1944, esattamente lo stesso giorno in cui suo padre veniva spinto nella camera a gas. Il giorno successivo venne caricata su un treno e portata nel campo di concentramento di Fossoli (Modena) dove rimase fino al 5 aprile 1944 quando partì per il suo ultimo viaggio verso Auschwitz. Morì sola, “sostenuta dalla speranza, alimentata dai suoi carnefici, di rivedere la mamma e il papà”. Molti anni dopo, Fabrizio Rondolino ricevette una e-mail dal Museo Diffuso della Resistenza di Torino: stavano preparando la posa di alcune pietre d’inciampo e avevano ritrovato, tra le carte della Delegazione per l’Assistenza degli Emigranti Ebrei, una lettera scritta nel maggio 1946 da Marcella Colombo. Era una richiesta di aiuto per avere informazioni sulla sorte di suo fratello Sandro, di sua moglie Wanda e della loro figlia perché, scriveva, che non avevano mai più avuto notizie della bambina. Fabrizio Rondolino è partito da lì per ricostruire la breve vita di Elena, cugina prima di suo padre, l’unica bambina ebrea italiana che – come apprese durante le indagini – ha affrontato da sola l’arresto, la detenzione e la deportazione. È un percorso che attraversa archivi, testimonianze, vecchie foto, nomi quasi dimenticati. Un viaggio dentro la propria storia familiare alla ricerca di ciò che del passato continua a vivere, fosse anche solo un nome da ricordare. Oltre al libro, la memoria di Elena è impressa nel selciato al numero tre di via Piazzi a Torino dove sono state poste tre pietre d’inciampo per lei e i genitori; a Forno Canavese, dove le è stata intitolata la scuola primaria, e a Rivarolo Canavese dove è un’ area giochi a portare il suo nome.

Marco Travaglini

Cent’anni fa, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio del 1926 Piero Gobetti moriva in una gelida Parigi non ancora venticinquenne a causa delle complicazioni subentrate dopo un forte attacco di bronchite. Aveva da poco lasciato l’Italia fascista dopo aver subito brutali aggressioni squadriste che l’avevano pesantemente debilitato nel corpo, ma non certo nello spirito fiero e intransigente oppositore del fascismo, promotore di un liberalismo progressista, fondatore di riviste importantissime come Energie nuove e La rivoluzione liberale. Nato a Torino il 19 giugno 1901, questo giovanissimo e raffinato intellettuale liberale e antifascista seppe comprendere il fascismo prima di altri e lo seppe spiegare in quella che sarebbe diventata la sua forma autoritaria, violenta, dittatoriale. Mussolini lo considerò, come Gramsci, uno degli avversari più pericolosi.

In un telegramma, inviato il 1 giugno 1925, al prefetto di Torino, il Duce ordinò di “rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore governo e fascismo“. Fu aggredito, picchiato, costretto a rifugiarsi nella capitale francese dove, in una clinica di Neuilly-sur-Seine, chiuse la sua vita terrena. La sua tomba è situata nella parte più elevata del Père-Lachaise, nel Plateau de Charonne, all’interno della divisione 94, poco distante dalla tomba (oggi cenotafio) dei fratelli Nello e Carlo Rosselli. Una tomba molto semplice. Si possono leggere, oltre alle date di nascita e di morte, una targa in ricordo della sua figura, posta per volontà del Comitato Nazionale per il centenario della nascita (“nel ricordo della sua solitaria sfida al fascismo e della sua lezione di intransigenza etica e politica”) e un’altra del governo italiano con incisa in lingua francese una frase di Gobetti stesso: “Mon language n’était pas celui d’un enclave” (Il mio linguaggio non era quello di uno schiavo). In quella zona a sud del più celebre cimitero parigino che racchiude tante storie e memorie si trova il muro dei Federati, luogo-simbolo dove – il 28 maggio del 1871 – furono fucilati dalle truppe di Thiers gli ultimi 147 comunardi sopravvissuti alla “semaine sanglante”, la settimana di sangue che pose fine al sogno ribelle della Comune di Parigi. Non distante sono sepolti, tra gli altri, la fotoreporter tedesca Gerda Taro – compagna di Robert Capa – e Jean-Baptiste Clément, musicista che compose “Les temps des cerises”, il tempo delle ciliegie, famosa canzone che ricorda metaforicamente la rivoluzione fallita della Comune paragonandola ad un amore perduto.

Come scrisse l’olandese Cees Nooteboom nel suo libro “Tumbas. Tombe di poeti e pensatori”, “la maggior parte dei morti tace. Per i poeti non è così. I poeti continuano a parlare“. Lo stesso vale per i pensatori e i rivoluzionari. E “all’ombra de’ cipressi e dentro l’urne confortate di pianto“, come scriveva Ugo Foscolo, non pare proprio che rimpiangano niente. Quasi che, dalla sua tomba nella 97sima divisione, Edith Piaf cantasse ancora con la sua voce potente e malinconica “Non, rien de rien / Non, je ne regrette rien / Ni le bien qu’on m’a fait, ni le mal / Tout ça m’est bien égal“. In tanti ricorderanno, è augurabile, il centenario di Gobetti. Uno dei tanti modi sarà quello di omaggiarne la tomba a Parigi.

Marco Travaglini

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

Il Giorno del ricordo che venne istituito nel 2004 con legge votata a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano e con il voto del PDS e il sostegno di Luciano Violante, sara’ celebrato in modo solenne dall’ANVGD e dal Comune di Torino. Il Giorno del ricordo si tiene il 10 febbraio, anniversario del Trattato di pace che tolse all’Italia le terre del confine orientale: Istria, Dalmazia, Venezia Giulia, Fiume. Esso intende ricordare gli infoibati italiani da parte dei partigiani di Tito e l’esodo a cui furono costretti oltre 300mila Italiani per sfuggire alla furia titina.

Il Giorno del ricordo che venne istituito nel 2004 con legge votata a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano e con il voto del PDS e il sostegno di Luciano Violante, sara’ celebrato in modo solenne dall’ANVGD e dal Comune di Torino. Il Giorno del ricordo si tiene il 10 febbraio, anniversario del Trattato di pace che tolse all’Italia le terre del confine orientale: Istria, Dalmazia, Venezia Giulia, Fiume. Esso intende ricordare gli infoibati italiani da parte dei partigiani di Tito e l’esodo a cui furono costretti oltre 300mila Italiani per sfuggire alla furia titina.

La Jugoslavia si rivelò un regime totalitario e sanguinario, anche se il distacco di Tito da Stalin la portò ad essere considerata un paese “normale” da tanti stati democratici mondiali e perfino dalla stessa Repubblica italiana che nel 1975 firmo’ il Trattato di Osimo che comporto’ la definitiva cessione di altri territori italiani a Belgrado. Va ricordato in questo contesto come fu difficile e ritardato al 1954 perfino il ritorno di Trieste alla madre patria.

Gli Italiani dell’esodo non furono ben accolti in Italia anche se i profughi si inserirono con il loro duro lavoro nel tessuto italiano, senza richiedere assistenze di sorta, con una dignità senza confronti, orgogliosi di essere e di rimanere italiani. Le Comunita’ di esuli ancora oggi sono formate da cittadini esemplari e benemeriti. Per decine d’anni in Italia non si parlò di foibe anche da parte degli storici. Solo Gianni Oliva, e in parte minore chi scrive, ruppero il silenzio. Furono per primi gli scrittori Sgorlon e Tomizza a scrivere del dramma del confine orientale. Oggi c’è la tendenza a tornare indietro, con un revisionismo storico che rasenta il negazionismo e giunge anche al giustificazionismo delle foibe, “naturale reazione slava alla guerra fascista e alle violenze degli italiani contro gli slavi”. Si tratta di una tesi inaccettabile, in primis perché giustifica violenze brutali contro 20 – 30 mila italiani colpevoli solo di essere italiani. L’odio slavo si riversò contro gli Italiani che non erano già tollerati durante la dominazione austriaca che favorì la comunità slava. In ogni caso giustificare le foibe significa accettare una visione della storia simile a quella di Hegel che la vedeva come un immenso mattatoio in cui la giustizia è una chimera. Le vicende del Confine orientale vanno storicizzate, non dimenticate o stravolte. Questo è il nostro dovere di Italiani e anche di Europei che guardano oltre i confini novecenteschi che grondano di sangue. In questo giorno rendiamo anche onore ai grandi Italiani originari della sponda adriatica: da Niccolò Tommaseo a Guglielmo Oberdan, da Fabio Filzi a Nazario Sauro, da Ottavio Missoni a Enzo Bettiza.

Torino città magica per definizione, malinconica e misteriosa, cosa nasconde dietro le fitte nebbie che si alzano dal fiume? Spiriti e fantasmi si aggirano per le vie, complici della notte e del plenilunio, malvagi satanassi si occultano sotto terra, là dove il rumore degli scarichi fognari può celare i fracassi degli inferi. Cara Torino, città di millimetrici equilibri, se si presta attenzione, si può udire il doppio battito dei tuoi due cuori.

Articolo1: Torino geograficamente magica

Articolo2: Le mitiche origini di Augusta Taurinorum

Articolo3: I segreti della Gran Madre

Articolo4: La meridiana che non segna l’ora

Articolo5: Alla ricerca delle Grotte Alchemiche

Articolo6: Dove si trova ël Barabiciu?

Articolo7: Chi vi sarebbe piaciuto incontrare a Torino?

Articolo8: Gli enigmi di Gustavo Roll

Articolo9: Osservati da più dimensioni: spiriti e guardiani di soglia

Articolo10: Torino dei miracoli

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione.

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione.

La chiesa, di evidente stampo neoclassico, venne edificata nella piazza dell’antico borgo Po su progetto dell’architetto torinese Ferdinando Bonsignore; iniziato nel 1818, il Pantheon subalpino venne ultimato solo nel 1831, sotto re Carlo Alberto. L’edificio ubbidiva all’idea di una lunga fuga prospettica che doveva collegare la piazza centrale della città, Piazza Castello, alla collina. La chiesa è posta in posizione rialzata rispetto al livello stradale, e una lunga scalinata porta all’ingresso principale. Al termine della scalinata vi è un grande pronao esastilo costituito da sei colonne frontali dotate di capitelli corinzi. All’interno del pronao vi sono ai lati altre colonne, affiancate da tre pilastri addossati alle pareti. Eretta su un asse ovest-est, con ingresso a occidente e altare a oriente, essa presenta orientazioni astronomiche non casuali: a mezzogiorno del solstizio d’inverno, il sole illumina perfettamente il vertice del timpano visibile dalla scalinata d’ingresso. Il timpano, sul frontone, è scolpito con un bassorilievo in marmo risalente al 1827, eseguito da Francesco Somaini di Maroggia, (1795-1855) e raffigura la Vergine con il Bambino omaggiata dai Decurioni torinesi. Ai lati del portale d’ingresso sono visibili due nicchie, all’interno delle quali si trovano i santi San Marco Evangelista, a destra, e San Carlo Borromeo, a sinistra. Fanno parte dell’edificio due imponenti gruppi statuari, allegorie della Fede e della Religione, entrambi eseguiti dallo scultore carrarese Carlo Chelli nel 1828. Sulla sinistra si erge la Fede, rappresentata da una donna seduta, in posizione austera, con il viso serio, sulle ginocchia poggia un libro aperto che tiene con la mano destra, con l’altra, invece, innalza un calice verso il cielo. Spunta in basso alla sua destra un putto alato, che sembra rivolgersi a lei con la mano sinistra, mentre nella destra tiene stretto un bastone. Dall’altro lato si trova la Religione, raffigurata come una matrona  imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.

imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.

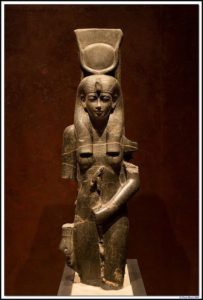

Entrando nella chiesa ci si ritrova in un ampio spazio tondeggiante e sobrio, c’è un’unica navata a pianta circolare, l’altare maggiore, come già indicato, è posto a oriente, all’interno di un’abside semicircolare provvista di colonne in porfido rosso. Numerose sono le statue che qui si possono ammirare, ma su tutte spicca la figura marmorea della Gran Madre di Dio con Bambino, posta dietro l’altare maggiore, il cui misticismo è incrementato dalla presenza di raggi dorati che tutta la circondano. Nelle nicchie ai lati, in basso, vi sono alcune statue simboliche per la città e per i committenti della chiesa, cioè i Savoia. Oltre a San Giovanni Battista, il patrono della città, anch’egli con una grande croce nella mano sinistra, S. Maurizio, il santo prediletto dei Savoia, Beata Margherita di Savoia e il Beato Amedeo di Savoia. La cupola, considerata un capolavoro neoclassico piemontese, sovrasta l’edificio ed è costituita da cinque ordini di lacunari ottagonali di misura decrescente. La struttura è in calcestruzzo e termina con un oculo rotondo, da cui entra la luce, del diametro di circa tre metri. Sotto la chiesa si trova il sacrario dei Caduti della Grande Guerra, inaugurato il 25 ottobre 1932 alla presenza di Benito Mussolini. La bellezza architettonica dell’edificio nasconde dei segreti tra i suoi marmi. Secondo gli occultisti, la Gran Madre è un luogo di grande forza ancestrale, anche perché pare sorgere sulle fondamenta di un antico tempio dedicato alla dea Iside, divinità egizia legata alla fertilità, anche conosciuta con l’appellativo “Grande Madre”. Iside è l’archetipo della compagna devota, per sempre fedele a Osiride, simbolo della consapevolezza del potere femminile e del misticismo, il suo ventre veniva simboleggiato dalle campane, lo stesso simbolo di Sant’Agata. Si è detto che Torino è città magica e complessa, metà positiva e metà maligna, tutta giocata su delicati equilibri di opposti che sanno bilanciarsi, tra cui anche il binomio maschio-femmina. Questo aspetto è evidenziato anche dalla contrapposizione tra il Po e la Dora che, visti in chiave esoterica, rappresentano rispettivamente il Sole, componente maschile, e la Luna, componente femminile. I due fiumi, incrociandosi, generano uno sprigionamento di forte energia. Altri luoghi prettamente maschili sono il Valentino e il Borgo Medievale, che sorgono lungo il Po e sono anche simboli di forza; ad essi si contrappone la zona del cimitero monumentale, in prossimità della Dora, legata alla sfera notturna e femminile. L’importanza esoterica dell’edificio non termina qui, ci sono alcuni che sostengono ci sia un richiamo alle tradizioni celtiche con evidente allusione a un ordine taurino nascosto tra le parole della dedica: se leggiamo l’iscrizione a parole alterne resta infatti la dicitura: Ordo Taurinus. Ma il più grande mistero che in questa chiesa si cela è tutto contenuto nella statua della Fede. Secondo gli esoteristi, la donna scolpita in realtà sorreggerebbe non un calice qualunque ma il Santo Graal, la reliquia più ricercata della Cristianità, e con il suo sguardo indicherebbe il luogo preciso in cui esso è nascosto. Allora basta capire dove guarda la marmorea giovane -secondo alcuni la stessa Madonna – e il gioco è fatto! Sì, peccato che chi ha scolpito il viso si sia “dimenticato” di incidervi le pupille, così da rendere l’espressione della figura imperscrutabile, e il Graal introvabile. Se non per chi sa già dove si trovi.

Alessia Cagnotto

Il museo Alessandria Città delle Biciclette (ACdB), al terzo piano di Palazzo del Monferrato, è un omaggio al ruolo primario che la città e la provincia di Alessandria hanno saputo svolgere per un lungo cinquantennio, nell’età eroica del ciclismo che abbraccia i primi anni dell’unità nazionale e arriva fino al primo conflitto mondiale

Leggi l’articolo su piemonteitalia.eu: https://www.piemonteitalia.eu/it/cultura/musei/acdb-%E2%80%93-alessandria-citt%C3%A0-delle-biciclette

Foto G. Annone

Dalle forme plastiche suggestive, narrano di una città inquieta e fantastica.

“i muri della città parlano” diceva il barone de La Brède e di Montesquieu che giunse a Torino nel 1728. Effettivamente è così, ma oltre a raccontare una parte della storia della città queste sculture in pietra, che rivestono perlopiù gli edifici storici di Torino, osservano cose e persone con sguardi talvolta caustici ed altri minacciosi. Queste opere d’arte che si fanno notare per la loro plasticità, i loro particolari e la ricchezza che conferiscono ai palazzi che li ospitano, sono le Grottesche, anche conosciute come Mascheroni. Possono essere entità fantastiche o mostruose, mitologiche, animali, facce deformi o altre sagome e rimandano al quello straordinario periodo artistico che è stato Barocco europeo, ma anche a epoche seguenti come il Liberty. Nella nostra città sono molte e conturbanti e non furono scolpite unicamente come ricco ornamento, ma anche come veicolo potente di un linguaggio simbolico e satirico, un mezzo per raccontare ciò che non si poteva dire apertamente: l’instabilità del potere, la vanità della ricchezza, le paure del mondo e i desideri inconfessabili, il tutto scolpito su una base monocolore in pietra e di stucchi o simili a quelle di epoca romana, caratterizzate da una pittura multi-cromata, trovate nei resti sotterranei della Domus di Nerone (le “grotte” appunto)

A Torino le Grottesche non sono urlate come nella Capitale o a Firenze, sono più nascoste, meno protagoniste e per un occhio che le cerca e guarda con attenzione e curiosità, ma nonostante questa loro personalità sobria, in linea con il carattere culturale territoriale, riescono a farsi notare, risultano eloquenti ed affascinanti.

Qualche esempio più noto? A Palazzo Chiablese, affacciato su piazza San Giovanni, ospita uno dei cicli più importanti di grottesche della città, con affreschi che ornano volte e stanze laterali. Qui si incontrano tritoni, chimere, teste giganti con occhi vuoti, tra decori vegetali e medaglioni enigmatici. Palazzo Carignano, tra le meraviglie barocche del Guarini, conserva motivi grotteschi sia all’interno sia all’esterno, tra mascheroni scolpiti nei timpani delle finestre. I volti deformati sembrano rimproverare severamente chi guarda, belli ma inflessibili.

Passeggiando, inoltre, per via della Rocca, via Giolitti, via Bogino, via San Francesco da Paola, ma anche per le strade di Cit Turin, come corso Francia dove si trova il Palazzo delle Vittoria, si possono osservare mascheroni sui portoni in legno o sulle chiavi di volta degli archi. Spesso sono volti demoniaci, nasi adunchi, oppure caricature dalla forma animale posizionati come elementi apotropaici, protettivi, per allontanare il male.

Anche in alcune chiese della città si possono trovare elementi grotteschi di interesse artistico, come nei dettagli in stucco della Chiesa della Misericordia o nelle cappelle laterali di San Lorenzo, si tratta di putti deformi o di volti che sembrano fondersi con il fogliame.

Le Grottesche sono, dunque, una forma d’arte in conflitto con qualsiasi canone, non mirano alla perfezione o alla armonia, ma all’inquietudine.

Guardarle e ammirarle significa comprendere che l’arte, nei secoli si è occupata anche di incubi, di paure e sogni deformati. Torino, con la sua personalità solenne e lineare, nasconde, ma neanche tanto, un’anima caustica e magicamente teatrale, un lato sarcastico in contrasto con la geometria a e il rigore sabaudo, i mascheroni sono un esempio di questo carattere anticonformista che fa di questa città un luogo eccezionale e complesso.

Maria La Barbera

Era il 6 febbraio 1958. Il grande Bobby Charlton si salvò, uscì quasi incolume dai rottami dell’aereo e fu uno dei superstiti dello schianto “ma quell’incubo mi accompagna da allora e ha cambiato la mia vita”. Sono passati 68 anni da una delle sciagure più note del calcio che ricorda quella, ancora più tragica, del Grande Torino nel 1949. La squadra di calcio del Manchester United con i “Busby Babes”, soprannome del team, è in volo verso casa dopo aver giocato a Belgrado con la Stella Rossa. Finì 3-3 e gli inglesi si qualificarono alle semifinali della Coppa dei Campioni in virtù della vittoria all’andata per 2-1. L’aereo, un Airspeed Ambassador, fa scalo a Monaco di Baviera per fare rifornimento.

Bufera di neve in corso, pista ghiacciata e piena di fango. Il pilota tenta due volte il decollo ma non ci riesce per il surriscaldamento di un motore. Non desiste, ci prova ancora per la terza volta. Il velivolo parte solo con la potenza dell’altro motore ma la velocità è troppo bassa e non riesce a decollare. Finisce fuori pista e va a sbattere contro un deposito di carburante che esplode. È una strage, viene distrutta una delle squadre più belle della storia del calcio inglese. Perdono la vita 23 dei 44 passeggeri a bordo tra cui otto calciatori del Manchester e tre membri del club inglese. Si salvano nove giocatori tra cui Bobby Charlton, 21 anni, e l’allenatore Matt Busby. “Per giorni mi sono chiesto perché mi fossi salvato, ricorda il leggendario Bobby a 68 anni dalla tragedia, si è trattato solo di fortuna, ero seduto nel posto giusto”. Si trovava infatti nel troncone di aereo che non prese fuoco. A perdere la vita sul colpo, oltre al co-pilota e allo steward, sono otto giocatori e otto giornalisti. Matt Busby tornerà ad allenare lo United e vincerà la Coppa dei Campioni nel 1968 a Wembley con il suo capitano Bobby Charlton.

Filippo Re

nelle foto, il disastro aereo a Monaco di Baviera, 6 febbraio 1958 – la squadra del Manchester United allenata da Matt Busby

Costruita nell’omonima regione rumena del Maramures, al confine tra Ungheria e Ucraina, è un raro gioiello realizzato in legno, uno dei pochi e preziosi esempi di chiesa ortodossa cristiana del suo genere, in Italia ne esiste solo uno: a Moncalieri. Nessun chiodo, solamente incastri, hanno tramutato questo edificio in una struttura portatile e, a parte la Romania, dove questi luoghi di culto costruiti perlopiù tra il XVII e il XVIII secolo sono inseriti nella lista del Patrimonio Unesco, nel mondo se ne contano solo altri 5: in Venezuela, Cipro, Svizzera, Francia e Svizzera.

Arrivata nella cittadina piemontese pezzo per pezzo e ricostruita come si farebbe con i moderni Lego, la speciale tecnica con cui è stata costruita è statasviluppata in conseguenza ad una regola emanata dalla Corona Ungherese che proibiva l’edificazione delle chiese in pietra, ma probabilmente anche per la necessità di far “sparire” gli edifici di culto cristiani a causa delle persecuzioni religiose.

Arrivata nella cittadina piemontese pezzo per pezzo e ricostruita come si farebbe con i moderni Lego, la speciale tecnica con cui è stata costruita è statasviluppata in conseguenza ad una regola emanata dalla Corona Ungherese che proibiva l’edificazione delle chiese in pietra, ma probabilmente anche per la necessità di far “sparire” gli edifici di culto cristiani a causa delle persecuzioni religiose.

Dedicata ai Quaranta Martiri di Sebaste e inaugurata nel 2016, la chiesa Maramures è a pianta rettangolare e affaccia sul sagrato esterno attraverso un sistema di portici che creano una “C”. La casa parrocchiale ospita l’appartamento del sacerdote, una sala polivalente e una foresteria, l’edificio è circondato da un bel giardino curato e piante di rose.

Arrivando a via Papa Giovanni XXIII a Moncalieri si nota subito il suo bel campanile alto 25 metri, il colore caldo del legno, la forma tipica di queste impiantiarchitetturali vernacolari che utilizzano i materiali tipici secondo le tradizioni del luogo, in questo caso la Transilvania. Entrando dal cancello è naturale ammirare l’imponente portale ricco di intarsi, le arcate e le catene create da un pezzo unico di legno. L’interno invece, meno lavorato rispetto all’esterno, è delicatamente decorato con icone e immagini sacre su un fondo bianco e incorniciate dalle travi lignee.

Arrivando a via Papa Giovanni XXIII a Moncalieri si nota subito il suo bel campanile alto 25 metri, il colore caldo del legno, la forma tipica di queste impiantiarchitetturali vernacolari che utilizzano i materiali tipici secondo le tradizioni del luogo, in questo caso la Transilvania. Entrando dal cancello è naturale ammirare l’imponente portale ricco di intarsi, le arcate e le catene create da un pezzo unico di legno. L’interno invece, meno lavorato rispetto all’esterno, è delicatamente decorato con icone e immagini sacre su un fondo bianco e incorniciate dalle travi lignee.

Visitando questo luogo sacro si avrà la sensazione di fare un viaggio temporale, ci si sentirà in un’altra dimensione geografica, immersi in tradizioni etno-religiose diverse dalle nostre ma perfettamente integrate nel territorio.

MARIA LA BARBERA