Si parlerà di filantropia, di innovazione e di impatto sociale nel corso della conferenza promossa dalla sezione torinese dell’UCID il 18 ottobre prossimo. Ospite d’eccezione la Fondazione Cottino

La sezione di Torino dell’UCID , gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, promuove un incontro in programma lunedì 18 ottobre prossimo, alle 20.45, dal titolo “Dalla filantropia all’innovazione sino all’impatto sociale: insieme sulla strada verso un futuro migliore”. L’incontro si terrà nel Salotto delle Idee in corso Palestro 14, a Torino,

Si tratta di un’occasione di dialogo con la Fondazione Cottino, in cui intervengono Cristina Di Bari, vicepresidente della Fondazione stessa, e Giuseppe Dell’Erba, direttore generale. A moderare l’incontro sarà Marco Lazzarino, vicepresidente della sezione di Torino dell’Ucid.

La Fondazione Cottino crea e promuove la passione e l’azione imprenditoriale, diffondendo la conoscenza e le nuove frontiere del sapere. L’ingegner Giovanni Cottino, il suo fondatore, classe 1927, è stato premiato Torinese dell’anno 2020 dalla Camera di Commercio di Torino, che ha riconosciuto non soltanto il ruolo primario rivestito dalla Fondazione omonima nell’innovazione sociale e nella ricerca, ma ha anche voluto premiare la sua personalità e la sua capacità imprenditoriale, rivestendo egli stesso un ruolo centrale nell’innovazione sociale torinese.

La Fondazione Cottino, nata nel 2002, si è anche distinta in attività e impiego di risorse in ambito dell’education, attraverso il progetto “Cottino Impact Campus”, iniziativa capace di ben interpretare l’anima della Fondazione, con l’obiettivo di promuovere cultura e impatto, creando accademici e innovatori a livello nazionale e internazionale in grado di ideare nuove visioni del mondo più giuste e sostenibili.

Un’altra significativa iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Cottino è stata quella di intervenire nel periodo dell’emergenza pandemica, attraverso l’attivazione di un network filantropico e imprenditoriale sul territorio piemontese, volto all’acquisto di beni di prima necessità a condizioni economiche di favore, quali pasta, riso, farina, uova, caffè in scatola, affiancando a tali prodotti anche quelli a sostegno dell’igiene e della casa, per cercare di arginare nuove povertà he l’emergenza pandemica ha creato nel territorio urbano. Questa iniziativa ha fatto parte del più ampio progetto di “Torino Solidale”.

Mara Martellotta

Il quesito, estremamente importante su un tema enormemente sensibile e per natura stessa divisivo, ha conquistato una parte del dibattito pubblico. Eppure, più che del merito, si sta discutendo soprattutto dei nuovi strumenti con cui da luglio è possibile raccogliere le sottoscrizioni. Il fatto di aver superato il milione di firme, doppiando largamente le 500 mila necessarie, è di per se una notizia sulla quale riflettere anche se ( come nel caso della richiesta referendaria sulla cannabis) per il momento si parla più della necessità di riformare il sistema di consultazione piuttosto che del merito della questione sulla quale i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi. Non che il tema sia secondario, tutt’altro, ma ci saranno altre occasioni per dibattere se e come rendere rivedere il meccanismo referendario, la soglia delle firme, le modalità di raccolta. Per quanto concerne il merito penso che siano maturi i tempi in cui si debba avere la libertà di decidere sulla propria morte. Firmando la richiesta referendaria in molti hanno fatto leva sulla consapevolezza che si tratta di una battaglia di civiltà e di libertà. Il testo prevede una parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente), che impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per “eutanasia attiva” (sul modello olandese o belga). Da qui discende la volontà di far riconoscere la piena libertà di autodeterminazione e di scelta della persona malata, affinché possa decidere consapevolmente di voler porre fine alle proprie sofferenze. Un primo passo di civiltà è stato compiuto grazie all’approvazione della Legge 219/2017 che riconosce il valore del testamento biologico. Dalla sua entrata in vigore una persona può decidere anche per quando fosse impossibilitata a comunicare le sue scelte su quali siano i trattamenti sanitari a cui non vorrà sottoporsi, sulla volontà di interrompere trattamenti in corso e evitare accanimento terapeutico, con la garanzia di ottenere cure palliative e sedazione. Il passo successivo e ulteriore, riguarda la scelta posta al centro dell’iniziativa referendaria. Molte persone gravemente malate oggi non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro condizione. Non hanno diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, al suicidio assistito o accedere all’eutanasia come è invece possibile in Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Canada e in molti degli stati che compongono gli Stati Uniti d’America. Di fronte ai ritardi del Parlamento che ha continuato a rimandare la riforma necessaria, il referendum è diventato l’unica possibilità per rendere l’eutanasia legale in Italia e, comunque, dibattere e scegliere su un tema rilevante a prescindere da come la si possa pensare, nel rispetto di ogni opinione. Non stupisce nemmeno l’atteggiamento dei partiti, i dubbi, i tanti tentennamenti del Pd e di altri, i no secchi di buona parte della destra, le scelte più nette e favorevoli della galassia di sinistra. Spesso le classi politiche sono molto meno sensibili, aperte e responsabili – e la storia dei grandi referendum del passato è lì a dimostrarlo – di quanto lo siano milioni di cittadini, animati da sensibilità sociali, etiche e culturali ben più profonde e mature (e meno condizionate da calcoli di parte) di chi dovrebbe rappresentarli nelle sedi deputate a compiere scelte importanti come lo sono le assemblee legislative.

Il quesito, estremamente importante su un tema enormemente sensibile e per natura stessa divisivo, ha conquistato una parte del dibattito pubblico. Eppure, più che del merito, si sta discutendo soprattutto dei nuovi strumenti con cui da luglio è possibile raccogliere le sottoscrizioni. Il fatto di aver superato il milione di firme, doppiando largamente le 500 mila necessarie, è di per se una notizia sulla quale riflettere anche se ( come nel caso della richiesta referendaria sulla cannabis) per il momento si parla più della necessità di riformare il sistema di consultazione piuttosto che del merito della questione sulla quale i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi. Non che il tema sia secondario, tutt’altro, ma ci saranno altre occasioni per dibattere se e come rendere rivedere il meccanismo referendario, la soglia delle firme, le modalità di raccolta. Per quanto concerne il merito penso che siano maturi i tempi in cui si debba avere la libertà di decidere sulla propria morte. Firmando la richiesta referendaria in molti hanno fatto leva sulla consapevolezza che si tratta di una battaglia di civiltà e di libertà. Il testo prevede una parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente), che impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per “eutanasia attiva” (sul modello olandese o belga). Da qui discende la volontà di far riconoscere la piena libertà di autodeterminazione e di scelta della persona malata, affinché possa decidere consapevolmente di voler porre fine alle proprie sofferenze. Un primo passo di civiltà è stato compiuto grazie all’approvazione della Legge 219/2017 che riconosce il valore del testamento biologico. Dalla sua entrata in vigore una persona può decidere anche per quando fosse impossibilitata a comunicare le sue scelte su quali siano i trattamenti sanitari a cui non vorrà sottoporsi, sulla volontà di interrompere trattamenti in corso e evitare accanimento terapeutico, con la garanzia di ottenere cure palliative e sedazione. Il passo successivo e ulteriore, riguarda la scelta posta al centro dell’iniziativa referendaria. Molte persone gravemente malate oggi non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro condizione. Non hanno diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, al suicidio assistito o accedere all’eutanasia come è invece possibile in Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Canada e in molti degli stati che compongono gli Stati Uniti d’America. Di fronte ai ritardi del Parlamento che ha continuato a rimandare la riforma necessaria, il referendum è diventato l’unica possibilità per rendere l’eutanasia legale in Italia e, comunque, dibattere e scegliere su un tema rilevante a prescindere da come la si possa pensare, nel rispetto di ogni opinione. Non stupisce nemmeno l’atteggiamento dei partiti, i dubbi, i tanti tentennamenti del Pd e di altri, i no secchi di buona parte della destra, le scelte più nette e favorevoli della galassia di sinistra. Spesso le classi politiche sono molto meno sensibili, aperte e responsabili – e la storia dei grandi referendum del passato è lì a dimostrarlo – di quanto lo siano milioni di cittadini, animati da sensibilità sociali, etiche e culturali ben più profonde e mature (e meno condizionate da calcoli di parte) di chi dovrebbe rappresentarli nelle sedi deputate a compiere scelte importanti come lo sono le assemblee legislative.

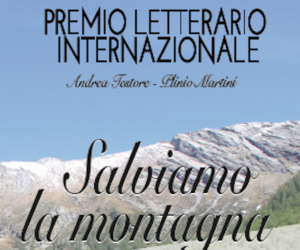

Si terrà nel pomeriggio di sabato 9 ottobre a Toceno, in Valle Vigezzo, la cerimonia di premiazione dei vincitori della dodicesima edizione del premio letterario internazionale italo-svizzero “Salviamo la montagna”. Ideato per valorizzare i contributi letterari in tema in un momento in cui le Alpi stanno soffrendo per fragilità ambientali, economiche e sociali, il premio si articola quest’anno in cinque sezioni. La giuria, dopo aver valutato i lavori, ha decretato vincitori nella sezione “Emigrazione” la scrittrice svizzera Sara Rossi Guidicelli (Ponto Valentino, Valle di Blemio) con il saggio “I Sardi della Monteforno”; 2° Maria Rosa Corti (Tramezzana, Como); 3° Cecilia Marone (Macugnaga, Vco). Nella sezione “Giornalismo” ha vinto Lorenzo Zaninetti con l’articolo “Quando vaccinava il parroco”; 2° Sara Rossi Guidicelli (Svizzera); 3° Matteo Giottonini (Riazzino, Svizzera); segnalato anche il lavoro di Daniel Bilenko, giornalista svizzero della RSI. Nella sezione “La montagna del futuro”, vera novità di quest’edizione, ha vinto Mauro Carlesso (Lesa, Vco) con il saggio “Immobilità e vento di cambiamento”, mentre il secondo posto è andato Marco Travaglini ( Bavenese di nascita, torinese d’adozione, collaboratore del nostro giornale) con il saggio “Una nuova stagione per la montagna”; 3° Guido Maspoli (Arbedo, Svizzera) mentre sono stati segnalati i lavori di Raffaele Marini (Malesco, Vco)¸ Aldo Lombardi (Milano) e il Comune di Santa Maria Maggiore.

Si terrà nel pomeriggio di sabato 9 ottobre a Toceno, in Valle Vigezzo, la cerimonia di premiazione dei vincitori della dodicesima edizione del premio letterario internazionale italo-svizzero “Salviamo la montagna”. Ideato per valorizzare i contributi letterari in tema in un momento in cui le Alpi stanno soffrendo per fragilità ambientali, economiche e sociali, il premio si articola quest’anno in cinque sezioni. La giuria, dopo aver valutato i lavori, ha decretato vincitori nella sezione “Emigrazione” la scrittrice svizzera Sara Rossi Guidicelli (Ponto Valentino, Valle di Blemio) con il saggio “I Sardi della Monteforno”; 2° Maria Rosa Corti (Tramezzana, Como); 3° Cecilia Marone (Macugnaga, Vco). Nella sezione “Giornalismo” ha vinto Lorenzo Zaninetti con l’articolo “Quando vaccinava il parroco”; 2° Sara Rossi Guidicelli (Svizzera); 3° Matteo Giottonini (Riazzino, Svizzera); segnalato anche il lavoro di Daniel Bilenko, giornalista svizzero della RSI. Nella sezione “La montagna del futuro”, vera novità di quest’edizione, ha vinto Mauro Carlesso (Lesa, Vco) con il saggio “Immobilità e vento di cambiamento”, mentre il secondo posto è andato Marco Travaglini ( Bavenese di nascita, torinese d’adozione, collaboratore del nostro giornale) con il saggio “Una nuova stagione per la montagna”; 3° Guido Maspoli (Arbedo, Svizzera) mentre sono stati segnalati i lavori di Raffaele Marini (Malesco, Vco)¸ Aldo Lombardi (Milano) e il Comune di Santa Maria Maggiore. Scrisse pungenti monografie e saggi storici sulla sua valle e sui problemi della montagna della prima metà del ‘900. A suo nome è intitolata la locale scuola media statale. Plinio Martini (Cavergno, frazione del comune svizzero di Cevio in Val Bavona, 1923 –1979) è conosciuto come autore de “Il fondo del sacco”, un successo editoriale in italiano con traduzioni in francese e tedesco. È tuttora molto amato e apprezzato anche nell’arco alpino ossolano, in particolare nella Valle Vigezzo, che ha ritrovato nel suo romanzo, accomunato a quello della confinante Vallemaggia, il suo passato, fatto di sacrifici, emigrazione, vite di stenti ma anche di incrollabile tenacia e grande dignità. Diplomatosi alla Magistrale di Locarno, allievo di Piero Bianconi, Plinio Martini insegnò tutta la vita nelle scuole elementari e medie della sua Vallemaggia, difendendone con un’intensa attività di scrittore e giornalista il patrimonio storico e culturale. Ha scritto una dozzina di volumi di narrativa, poesia e saggistica; i più noti sono “Requiem per zia Domenica” e, come ricordato, “Il fondo del sacco”.

Scrisse pungenti monografie e saggi storici sulla sua valle e sui problemi della montagna della prima metà del ‘900. A suo nome è intitolata la locale scuola media statale. Plinio Martini (Cavergno, frazione del comune svizzero di Cevio in Val Bavona, 1923 –1979) è conosciuto come autore de “Il fondo del sacco”, un successo editoriale in italiano con traduzioni in francese e tedesco. È tuttora molto amato e apprezzato anche nell’arco alpino ossolano, in particolare nella Valle Vigezzo, che ha ritrovato nel suo romanzo, accomunato a quello della confinante Vallemaggia, il suo passato, fatto di sacrifici, emigrazione, vite di stenti ma anche di incrollabile tenacia e grande dignità. Diplomatosi alla Magistrale di Locarno, allievo di Piero Bianconi, Plinio Martini insegnò tutta la vita nelle scuole elementari e medie della sua Vallemaggia, difendendone con un’intensa attività di scrittore e giornalista il patrimonio storico e culturale. Ha scritto una dozzina di volumi di narrativa, poesia e saggistica; i più noti sono “Requiem per zia Domenica” e, come ricordato, “Il fondo del sacco”.