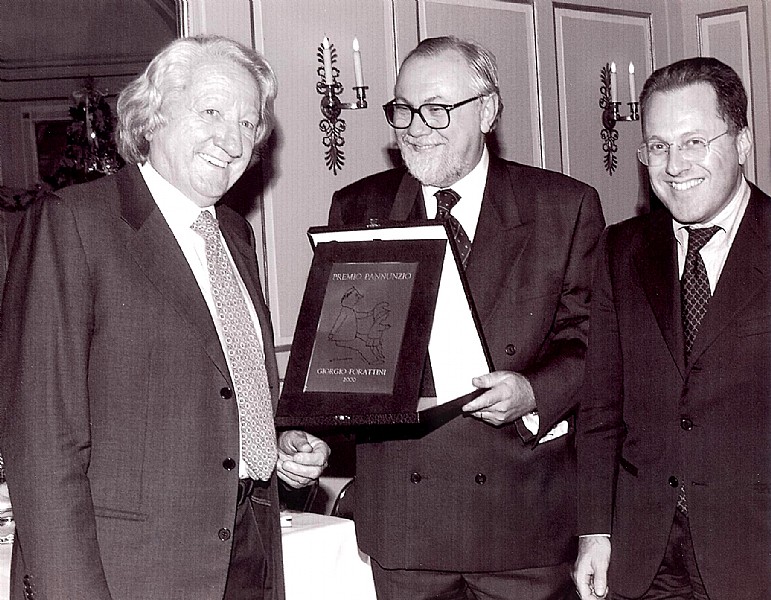

Morire a 94 anni è un privilegio di pochi, ma sicuramente Giorgio Forattini avrà vissuto gli anni del tramonto. Era il vignettista più famoso ed apprezzato. Quando a Torino “La Stampa“ in due periodi diversi lo sottrasse a “Repubblica“, divenne famoso anche tra lettori non acculturati perché una sua vignetta aveva l’effetto di un editoriale. Pochi tratti di matita e una battuta rendevano un’idea, un giudizio subito chiari e fulminanti. Era stato querelato una ventina di volte sempre da esponenti di sinistra, anche se la sua matrice originaria era la stessa, intesa però in senso anarchico – liberale. Fu considerato da alcuni politici un nemico, D’Alema, ad esempio, ma da altri, come Spadolini, una fortuna. Il Giovannone fiorentino grasso e impacciato nelle sue vesti professorali fu denudato da Forattini e reso subito popolare. Più severo Forattini fu con Craxi di cui senti’ il mussolinismo. Storica è la vignetta per la vittoria al referendum del 1984 quando disegnò una bottiglia di champagne il cui tappo era Fanfani. Ho conosciuto bene Forattini che aveva un sovrano disprezzo verso tutti i partiti e non accettò mai di diventare subalterno al Berlinguer di turno. Era un uomo libero che non prendeva ordini da nessuno. A mio modo di vedere può essere paragonato a Giovannino Guareschi anche se la vignetta di Forattini è molto più libera ed estemporanea. Guareschi aveva una storia alle spalle, era stato internato in Germania ed era vissuto in tutt’altro tempo tra il 1908 e il 1968. Forattini incominciò la sua carriera di vignettista a partire dagli anni ‘70 in un tempo caratterizzato dal livore ideologico. Non scrisse libri che non fossero la raccolta delle sue vignette, mentre Guareschi, non solo per il suo Don Camillo, è scrittore riconosciuto a livello internazionale. Ma lo spirito libero ha accomunato ambedue. Fu insignito del Premio “Pannunzio” di cui andava fiero. Era diventato un critico feroce di Scalfari e aveva vissuto sulla sua persona la violenza di una censura di sinistra che io definii quando gli consegnai il Premio, la “feroce egemonia gramsciana“. Non ci sono più in attività gli Angelo D’Orsi di turno, ma la ferocia resta in certi palazzi della cultura torinese. E’ una ferocia ancora peggiore perché la belva oggi appare ferita. Forattini mi mandò una vignetta in cui il Centro “Pannunzio” avrebbe liberato Torino da quella morsa. Non è accaduto come sparava lui che, non vivendo a Torino, era troppo ottimista. Pensare a Giorgio oggi mi riempie comunque di orgoglio perché l’assegnazione a lui del Premio “Pannunzio” fu una scelta giusta. Ebbi anche il consenso dell‘avvocato Agnelli che sarebbe venuto al Premio al “Cambio“ se la data non fosse coincisa con il suicidio del figlio. Forse il nipote Elkann non sa neppure chi sia stato Forattini. Un schiena diritta capace di andare controcorrente, capace di difendere Sogno anche quando era indifendibile.

Morire a 94 anni è un privilegio di pochi, ma sicuramente Giorgio Forattini avrà vissuto gli anni del tramonto. Era il vignettista più famoso ed apprezzato. Quando a Torino “La Stampa“ in due periodi diversi lo sottrasse a “Repubblica“, divenne famoso anche tra lettori non acculturati perché una sua vignetta aveva l’effetto di un editoriale. Pochi tratti di matita e una battuta rendevano un’idea, un giudizio subito chiari e fulminanti. Era stato querelato una ventina di volte sempre da esponenti di sinistra, anche se la sua matrice originaria era la stessa, intesa però in senso anarchico – liberale. Fu considerato da alcuni politici un nemico, D’Alema, ad esempio, ma da altri, come Spadolini, una fortuna. Il Giovannone fiorentino grasso e impacciato nelle sue vesti professorali fu denudato da Forattini e reso subito popolare. Più severo Forattini fu con Craxi di cui senti’ il mussolinismo. Storica è la vignetta per la vittoria al referendum del 1984 quando disegnò una bottiglia di champagne il cui tappo era Fanfani. Ho conosciuto bene Forattini che aveva un sovrano disprezzo verso tutti i partiti e non accettò mai di diventare subalterno al Berlinguer di turno. Era un uomo libero che non prendeva ordini da nessuno. A mio modo di vedere può essere paragonato a Giovannino Guareschi anche se la vignetta di Forattini è molto più libera ed estemporanea. Guareschi aveva una storia alle spalle, era stato internato in Germania ed era vissuto in tutt’altro tempo tra il 1908 e il 1968. Forattini incominciò la sua carriera di vignettista a partire dagli anni ‘70 in un tempo caratterizzato dal livore ideologico. Non scrisse libri che non fossero la raccolta delle sue vignette, mentre Guareschi, non solo per il suo Don Camillo, è scrittore riconosciuto a livello internazionale. Ma lo spirito libero ha accomunato ambedue. Fu insignito del Premio “Pannunzio” di cui andava fiero. Era diventato un critico feroce di Scalfari e aveva vissuto sulla sua persona la violenza di una censura di sinistra che io definii quando gli consegnai il Premio, la “feroce egemonia gramsciana“. Non ci sono più in attività gli Angelo D’Orsi di turno, ma la ferocia resta in certi palazzi della cultura torinese. E’ una ferocia ancora peggiore perché la belva oggi appare ferita. Forattini mi mandò una vignetta in cui il Centro “Pannunzio” avrebbe liberato Torino da quella morsa. Non è accaduto come sparava lui che, non vivendo a Torino, era troppo ottimista. Pensare a Giorgio oggi mi riempie comunque di orgoglio perché l’assegnazione a lui del Premio “Pannunzio” fu una scelta giusta. Ebbi anche il consenso dell‘avvocato Agnelli che sarebbe venuto al Premio al “Cambio“ se la data non fosse coincisa con il suicidio del figlio. Forse il nipote Elkann non sa neppure chi sia stato Forattini. Un schiena diritta capace di andare controcorrente, capace di difendere Sogno anche quando era indifendibile. Morire a 94 anni è un privilegio di pochi, ma sicuramente Giorgio Forattini avrà vissuto gli anni del tramonto. Era il vignettista più famoso ed apprezzato. Quando a Torino “La Stampa“ in due periodi diversi lo sottrasse a “Repubblica“, divenne famoso anche tra lettori non acculturati perché una sua vignetta aveva l’effetto di un editoriale. Pochi tratti di matita e una battuta rendevano un’idea, un giudizio subito chiari e fulminanti. Era stato querelato una ventina di volte sempre da esponenti di sinistra, anche se la sua matrice originaria era la stessa, intesa però in senso anarchico – liberale. Fu considerato da alcuni politici un nemico, D’Alema, ad esempio, ma da altri, come Spadolini, una fortuna. Il Giovannone fiorentino grasso e impacciato nelle sue vesti professorali fu denudato da Forattini e reso subito popolare. Più severo Forattini fu con Craxi di cui senti’ il mussolinismo. Storica è la vignetta per la vittoria al referendum del 1984 quando disegnò una bottiglia di champagne il cui tappo era Fanfani. Ho conosciuto bene Forattini che aveva un sovrano disprezzo verso tutti i partiti e non accettò mai di diventare subalterno al Berlinguer di turno. Era un uomo libero che non prendeva ordini da nessuno. A mio modo di vedere può essere paragonato a Giovannino Guareschi anche se la vignetta di Forattini è molto più libera ed estemporanea. Guareschi aveva una storia alle spalle, era stato internato in Germania ed era vissuto in tutt’altro tempo tra il 1908 e il 1968. Forattini incominciò la sua carriera di vignettista a partire dagli anni ‘70 in un tempo caratterizzato dal livore ideologico. Non scrisse libri che non fossero la raccolta delle sue vignette, mentre Guareschi, non solo per il suo Don Camillo, è scrittore riconosciuto a livello internazionale. Ma lo spirito libero ha accomunato ambedue. Fu insignito del Premio “Pannunzio” di cui andava fiero. Era diventato un critico feroce di Scalfari e aveva vissuto sulla sua persona la violenza di una censura di sinistra che io definii quando gli consegnai il Premio, la “feroce egemonia gramsciana“. Non ci sono più in attività gli Angelo D’Orsi di turno, ma la ferocia resta in certi palazzi della cultura torinese. E’ una ferocia ancora peggiore perché la belva oggi appare ferita. Forattini mi mandò una vignetta in cui il Centro “Pannunzio” avrebbe liberato Torino da quella morsa. Non è accaduto come sparava lui che, non vivendo a Torino, era troppo ottimista. Pensare a Giorgio oggi mi riempie comunque di orgoglio perché l’assegnazione a lui del Premio “Pannunzio” fu una scelta giusta. Ebbi anche il consenso dell‘avvocato Agnelli che sarebbe venuto al Premio al “Cambio“ se la data non fosse coincisa con il suicidio del figlio. Forse il nipote Elkann non sa neppure chi sia stato Forattini. Un schiena diritta capace di andare controcorrente, capace di difendere Sogno anche quando era indifendibile.

Morire a 94 anni è un privilegio di pochi, ma sicuramente Giorgio Forattini avrà vissuto gli anni del tramonto. Era il vignettista più famoso ed apprezzato. Quando a Torino “La Stampa“ in due periodi diversi lo sottrasse a “Repubblica“, divenne famoso anche tra lettori non acculturati perché una sua vignetta aveva l’effetto di un editoriale. Pochi tratti di matita e una battuta rendevano un’idea, un giudizio subito chiari e fulminanti. Era stato querelato una ventina di volte sempre da esponenti di sinistra, anche se la sua matrice originaria era la stessa, intesa però in senso anarchico – liberale. Fu considerato da alcuni politici un nemico, D’Alema, ad esempio, ma da altri, come Spadolini, una fortuna. Il Giovannone fiorentino grasso e impacciato nelle sue vesti professorali fu denudato da Forattini e reso subito popolare. Più severo Forattini fu con Craxi di cui senti’ il mussolinismo. Storica è la vignetta per la vittoria al referendum del 1984 quando disegnò una bottiglia di champagne il cui tappo era Fanfani. Ho conosciuto bene Forattini che aveva un sovrano disprezzo verso tutti i partiti e non accettò mai di diventare subalterno al Berlinguer di turno. Era un uomo libero che non prendeva ordini da nessuno. A mio modo di vedere può essere paragonato a Giovannino Guareschi anche se la vignetta di Forattini è molto più libera ed estemporanea. Guareschi aveva una storia alle spalle, era stato internato in Germania ed era vissuto in tutt’altro tempo tra il 1908 e il 1968. Forattini incominciò la sua carriera di vignettista a partire dagli anni ‘70 in un tempo caratterizzato dal livore ideologico. Non scrisse libri che non fossero la raccolta delle sue vignette, mentre Guareschi, non solo per il suo Don Camillo, è scrittore riconosciuto a livello internazionale. Ma lo spirito libero ha accomunato ambedue. Fu insignito del Premio “Pannunzio” di cui andava fiero. Era diventato un critico feroce di Scalfari e aveva vissuto sulla sua persona la violenza di una censura di sinistra che io definii quando gli consegnai il Premio, la “feroce egemonia gramsciana“. Non ci sono più in attività gli Angelo D’Orsi di turno, ma la ferocia resta in certi palazzi della cultura torinese. E’ una ferocia ancora peggiore perché la belva oggi appare ferita. Forattini mi mandò una vignetta in cui il Centro “Pannunzio” avrebbe liberato Torino da quella morsa. Non è accaduto come sparava lui che, non vivendo a Torino, era troppo ottimista. Pensare a Giorgio oggi mi riempie comunque di orgoglio perché l’assegnazione a lui del Premio “Pannunzio” fu una scelta giusta. Ebbi anche il consenso dell‘avvocato Agnelli che sarebbe venuto al Premio al “Cambio“ se la data non fosse coincisa con il suicidio del figlio. Forse il nipote Elkann non sa neppure chi sia stato Forattini. Un schiena diritta capace di andare controcorrente, capace di difendere Sogno anche quando era indifendibile.

Mentre l’uomo di scienza e di cultura è aperto al confronto che è il sale della democrazia, lui preferisce arroccarsi sulle muraglie cinesi della chiusura preconcetta. L’Università dovrebbe essere luogo di scambio di libere idee, ma il rettore senese preferisce attestarsi sulla sua idea personale, senza considerare che una università per stranieri dovrebbe avere il massimo di apertura. Magari c’è anche qualche studente israeliano, sempre che non lo abbiano già cacciato e intimidito.

Mentre l’uomo di scienza e di cultura è aperto al confronto che è il sale della democrazia, lui preferisce arroccarsi sulle muraglie cinesi della chiusura preconcetta. L’Università dovrebbe essere luogo di scambio di libere idee, ma il rettore senese preferisce attestarsi sulla sua idea personale, senza considerare che una università per stranieri dovrebbe avere il massimo di apertura. Magari c’è anche qualche studente israeliano, sempre che non lo abbiano già cacciato e intimidito.

LETTERE

LETTERE

Non mi stupisco per la messa alla prova per dieci mesi (30 ore al mese) dell’ing. John Elkann per chiudere in modo non traumatico la sua vicenda giudiziaria. Sarebbe stato infatti – si potrebbe dire, facendo un po’ di ironia -un grave danno per le sue aziende di successo non poter contare sul suo Patron

Non mi stupisco per la messa alla prova per dieci mesi (30 ore al mese) dell’ing. John Elkann per chiudere in modo non traumatico la sua vicenda giudiziaria. Sarebbe stato infatti – si potrebbe dire, facendo un po’ di ironia -un grave danno per le sue aziende di successo non poter contare sul suo Patron

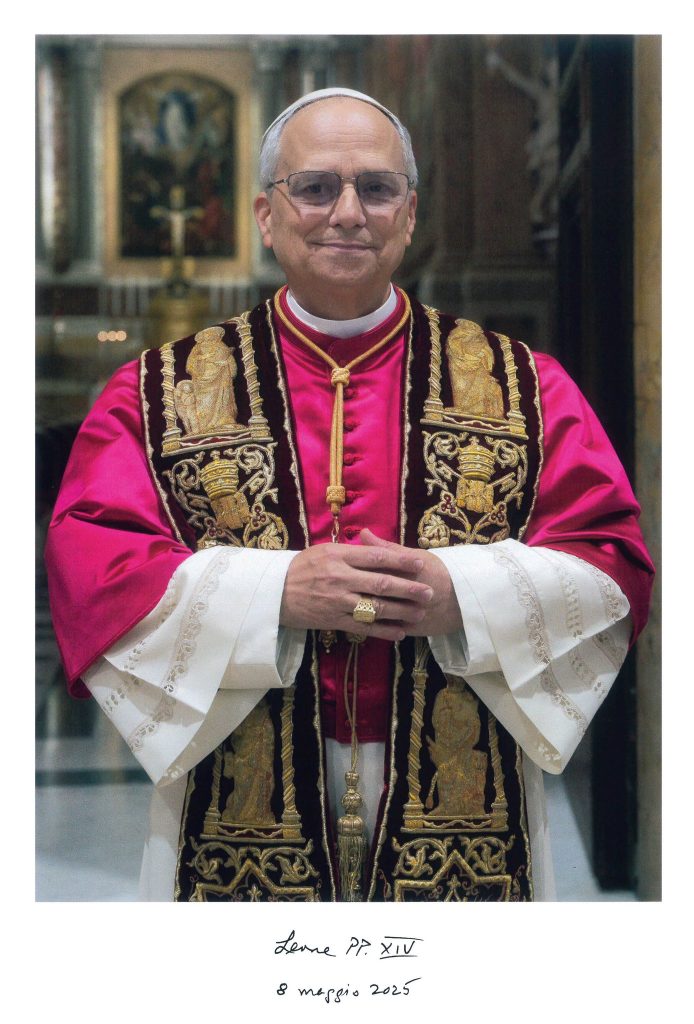

Quel copricapo è conosciuto in tutto il mondo come un simbolo ostile ad Israele. Il Papa deve restare neutrale, esercitando una funzione di pace tra i contendenti. Questi sono episodi che sarebbero comprensibili in Papa Francesco, anche se di per sé censurabili perché la demagogia non deve mai lambire il solio di Pietro.

Quel copricapo è conosciuto in tutto il mondo come un simbolo ostile ad Israele. Il Papa deve restare neutrale, esercitando una funzione di pace tra i contendenti. Questi sono episodi che sarebbero comprensibili in Papa Francesco, anche se di per sé censurabili perché la demagogia non deve mai lambire il solio di Pietro.