Incuneata nel cuore della Alpi, fino al centro delle “Alpi Somme” da cui partono le acque nelle quattro direzioni dei venti, la valle Formazza ha una storia singolare e affascinante, irripetibile in qualsiasi altra valle dell’arco alpino

La prima e più importante delle colonie walser, il “nido d’aquila” di questo grande popolo di montanari che disseminò di comunità i due versanti dell’arco alpino. Lo storico Enrico Rizzi, scrivendo per l’editore Grossi la “Storia della Valle Formazza” , ha consegnato ai lettori un lavoro monumentale, frutto di anni di certosine ricerche, raccogliendo documenti e testimonianze. Un’opera davvero completa che illustra la storia ricca e spesso imprevedibile della Valle Formazza. “ La nostra posizione strategica, quasi fosse un cuneo nel cuore delle alpi centrali – afferma la vulcanica sindaca di Formazza, Bruna Papa – ha consentito al nostro territorio di essere per secoli un’arteria di traffici mercantili, scambi e contatti con il nord delle Alpi più di qualsiasi altra vallata dell’eco alpino”. Una valle “sospesa tra sud e nord” a far da cerniera e punto d’incontro anche per motivi artistici, religiosi e civili. Il nodo dei passi attraversati nei secoli dai someggiatori lungo le vie europee del sale, del vino, dei formaggi, la sua eccezionale posizione strategica, hanno fatto della più antica colonia fondata dai Walser nel medioevo, una “piccola repubblica” sospesa tra la Lombardia e la Svizzera . Territorio conteso con agli Svizzeri che cercavano un altro sbocco verso il Mezzogiorno, allargando e rettificando il confine meridionale della Val Leventina, venne aggregato al ducato di Milano, e seguì le vicende di tutto il restante della Val d’Ossola rimanendo sotto la dominazione spagnola fino al 1714, e passando poi sotto le dominazioni austriaca (1714-48), sabauda (1748-97), francese (1797-1814) e italiana.Retta per secoli autonomamente, con il proprio tribunale valligiano e rustiche magistrature democratiche, Formazza ha sempre coltivato la sua fiera indipendenza, la sua lingua, lo stile delle sue case di legno, le sue antiche tradizioni, un ricchissimo paesaggio naturale che ha nella superba Cascata della Toce il suo monumento più suggestivo, ammirato nei loro viaggi alpini da naturalisti e scienziati, poeti e artisti come Saussure, Dolomieu, Coolidge, Ermanno Olmi,Carlo Rubbia. Un luogo che Mario Rigoni Stern raccontò nel suo libro “L’ultima partita a carte”, descrivendo il suo “corso sciatori” in alta Val Formazza nel gennaio del 1939 : “Mi ricordo ancora bene che vicino alla diga di Morasco avevamo fatto una gara sci-alpinistica partendo dalla Cascata del Toce. Nella neve si viveva e si moriva. Un aspirante che era con noi era rimasto sotto una valanga durante un allenamento. Noi sciavamo, bevevamo il vin brulé, vincevamo la coppa, ma poi, nel gennaio del 1943 eravamo andati a morire per il freddo, nella neve, in guerra”. Tornando al libro di Rizzi va detto che lo storico delle Alpi e autore di molti libri sui Walser nelle 480 pagine di quest’opera straordinaria, corredata di foto e documenti, non tralascia nulla nel ricostruire la storia di questa bellissima valle.

Marco Travaglini

Passano anche a Chieri, alcuni solo il tempo necessario per rifocillarsi e riprendere il cammino da poveri crociati, altri invece si fermano molto più a lungo e costruiscono, nell’attuale via Roma, una “domus” templare, la chiesa di San Leonardo, l’unico tempio in provincia di Torino posseduto dal potente Ordine medievale di monaci-cavalieri. Un tempo fu precettoria templare e poi divenne un ospedale dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, i futuri cavalieri di Malta le cui croci ottagone si stagliano sulla facciata dell’edificio. Non tutto però fila liscia, templari e chieresi non sempre vanno d’accordo. Deve intervenire addirittura Federico II, l’imperatore svevo nato a Jesi, che tanto amava la nostra penisola. Cerca di fare da paciere tra il neonato comune di Chieri e i Templari per contrasti riguardanti la vendita di case e terreni. Risolve tutto e il documento firmato a Torino tra le parti nel 1245 pone fine alla disputa.

Passano anche a Chieri, alcuni solo il tempo necessario per rifocillarsi e riprendere il cammino da poveri crociati, altri invece si fermano molto più a lungo e costruiscono, nell’attuale via Roma, una “domus” templare, la chiesa di San Leonardo, l’unico tempio in provincia di Torino posseduto dal potente Ordine medievale di monaci-cavalieri. Un tempo fu precettoria templare e poi divenne un ospedale dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, i futuri cavalieri di Malta le cui croci ottagone si stagliano sulla facciata dell’edificio. Non tutto però fila liscia, templari e chieresi non sempre vanno d’accordo. Deve intervenire addirittura Federico II, l’imperatore svevo nato a Jesi, che tanto amava la nostra penisola. Cerca di fare da paciere tra il neonato comune di Chieri e i Templari per contrasti riguardanti la vendita di case e terreni. Risolve tutto e il documento firmato a Torino tra le parti nel 1245 pone fine alla disputa. Con la caduta di Acri (oggi Akko in Israele) nel 1291, conquistata dai Mamelucchi, i cavalieri di San Giovanni furono costretti a fuggire dalla Terrasanta per riparare prima a Cipro e poi nell’isola di Rodi diventando i Cavalieri di Rodi. Obbligati a lasciare l’isola all’arrivo della flotta ottomana nel 1522 ottennero dall’imperatore Carlo V l’isola di Malta e dal 1530 sono conosciuti come Cavalieri di Malta. Il cavaliere di Rodi Tommaso Ulitoto nei primi anni del Quattrocento fece ricostruire l’ospedale e la chiesa di San Leonardo che però cadde in uno stato di totale abbandono. Nell’Ottocento diventò perfino un’officina e il campanile fu abbattuto. Nei primi anni Trenta chiesa e domus templare furono acquistate dai salesiani e divennero parte integrante dell’attuale Oratorio di San Luigi. Della chiesa di San Leonardo è ancora visibile la piccola navata centrale ma non resta nulla dell’ospedale di Santa Croce dei Cavalieri di San Giovanni. All’interno della precettoria sono tornati alla luce, dopo lunghi restauri, preziosi affreschi del Quattrocento che illustrano la Passione di Cristo.

Con la caduta di Acri (oggi Akko in Israele) nel 1291, conquistata dai Mamelucchi, i cavalieri di San Giovanni furono costretti a fuggire dalla Terrasanta per riparare prima a Cipro e poi nell’isola di Rodi diventando i Cavalieri di Rodi. Obbligati a lasciare l’isola all’arrivo della flotta ottomana nel 1522 ottennero dall’imperatore Carlo V l’isola di Malta e dal 1530 sono conosciuti come Cavalieri di Malta. Il cavaliere di Rodi Tommaso Ulitoto nei primi anni del Quattrocento fece ricostruire l’ospedale e la chiesa di San Leonardo che però cadde in uno stato di totale abbandono. Nell’Ottocento diventò perfino un’officina e il campanile fu abbattuto. Nei primi anni Trenta chiesa e domus templare furono acquistate dai salesiani e divennero parte integrante dell’attuale Oratorio di San Luigi. Della chiesa di San Leonardo è ancora visibile la piccola navata centrale ma non resta nulla dell’ospedale di Santa Croce dei Cavalieri di San Giovanni. All’interno della precettoria sono tornati alla luce, dopo lunghi restauri, preziosi affreschi del Quattrocento che illustrano la Passione di Cristo.

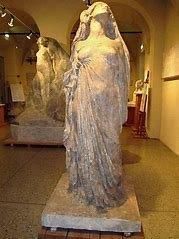

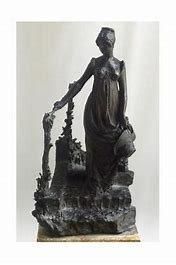

A riscattare le gipsoteche dal lungo periodo in cui i gessi sono stati sottovalutati, una graduale rivalutazione ha fatto comprendere come le opere preparatorie siano indispensabili per illustrare la genesi delle sculture tradotte in marmo e bronzo.

A riscattare le gipsoteche dal lungo periodo in cui i gessi sono stati sottovalutati, una graduale rivalutazione ha fatto comprendere come le opere preparatorie siano indispensabili per illustrare la genesi delle sculture tradotte in marmo e bronzo. Il Piemonte possiede 5 gipsoteche che favoriscono il confronto tra scultori vissuti tra metà ottocento primo novecento ognuno con proprio stile seppure col gusto della moda dell’epoca.

Il Piemonte possiede 5 gipsoteche che favoriscono il confronto tra scultori vissuti tra metà ottocento primo novecento ognuno con proprio stile seppure col gusto della moda dell’epoca. A Bistagno la gipsoteca Giulio Monteverde formatosi nella bottega di Giovanni Bistolfi, padre di Leonardo, contiene gessi realisti col tema sociale del lavoro oltre ai classicheggianti per monumenti funebri.

A Bistagno la gipsoteca Giulio Monteverde formatosi nella bottega di Giovanni Bistolfi, padre di Leonardo, contiene gessi realisti col tema sociale del lavoro oltre ai classicheggianti per monumenti funebri.