LIBRI / In libreria ed online dal mese di maggio 2021

Angelo Musso (2021) Resilienza e Benessere , come trasformare le difficoltà in possibilità! Affrontare: bullismo, mobbing, stress da lavoro correlato , la pandemia covid19 e la sindrome antisociale., Enigma Editore, Firenze.

La vita sociale e di relazione, con l’esperienza della pandemia virale Sars 2 Covid 19, è diventata per tutta l’umanità un carcere a ciel sereno! Lo spiega Angelo Musso con la sua opera recente dal Titolo: Resilienza e Benessere , come trasformare le difficoltà in possibilità!, Enigma Editore, Firenze pp,240; in vendita in libreria ed online dal mese di maggio 2021!

La vita sociale e di relazione, con l’esperienza della pandemia virale Sars 2 Covid 19, è diventata per tutta l’umanità un carcere a ciel sereno! Lo spiega Angelo Musso con la sua opera recente dal Titolo: Resilienza e Benessere , come trasformare le difficoltà in possibilità!, Enigma Editore, Firenze pp,240; in vendita in libreria ed online dal mese di maggio 2021!

Un manuale di psicologia per studenti, insegnanti, educatori, genitori e sanitari, insomma un libro per tutti coloro che hanno necessità o semplicemente vogliono studiare le infinite risorse degli stili di vita dei detenuti alle prese con la permanenza obbligata e dura in carcere.

Studiando attraverso l’esperienza di lavoro in carcere, la vita difficile dei detenuti, l’autore né ha individuato le strategie psicologiche vincenti e utili per la riorganizzazione sana ed equilibrata del percorso di vita, con la possibilità estesa per tutti, di imparare strategie cognitive e comportamentali, la possibilità di trasformare un evento doloroso o più semplicemente stressante in un processo di apprendimento e di crescita che incontra necessariamente il tema della resilienza!

Martedì 18 maggio alle ore 18

Martedì 18 maggio alle ore 18

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria La vita stessa della scrittrice canadese Mazo de la Roche (nata a Newmarket nel 1879, morta a Toronto nel 1961 a 82 anni) vale più di mille romanzi. Un’infanzia solitaria allietata dalla passione per la lettura, una fantasia inarrestabile che la cala in un mondo immaginario. Un rapporto fuori dagli schemi con la compagna di tutta la vita Caroline Clement: la cugina orfana di 8 anni che i genitori di Mazo avevano adottato.

La vita stessa della scrittrice canadese Mazo de la Roche (nata a Newmarket nel 1879, morta a Toronto nel 1961 a 82 anni) vale più di mille romanzi. Un’infanzia solitaria allietata dalla passione per la lettura, una fantasia inarrestabile che la cala in un mondo immaginario. Un rapporto fuori dagli schemi con la compagna di tutta la vita Caroline Clement: la cugina orfana di 8 anni che i genitori di Mazo avevano adottato. Rachel Cusk è l’autrice di successo della trilogia “Resoconto”, “Transiti” e “Onori” con i quali ha rivoluzionato la scrittura contemporanea, usando in modo nuovo la prima persona singolare in libri che sfiorano l’autobiografia e il memoir, ma sono una cosa ancora diversa e non facilmente incasellabile in una definizione.

Rachel Cusk è l’autrice di successo della trilogia “Resoconto”, “Transiti” e “Onori” con i quali ha rivoluzionato la scrittura contemporanea, usando in modo nuovo la prima persona singolare in libri che sfiorano l’autobiografia e il memoir, ma sono una cosa ancora diversa e non facilmente incasellabile in una definizione. Tenerezza e melanconia sono ciò che rende carezzevole la memoria del passato. Potremmo definire così questo libro di Carlo Verdone, attore, regista e sceneggiatore che non ha bisogno di presentazione.

Tenerezza e melanconia sono ciò che rende carezzevole la memoria del passato. Potremmo definire così questo libro di Carlo Verdone, attore, regista e sceneggiatore che non ha bisogno di presentazione. Lo scrittore romano in questo romanzo porta in scena una trama gialla e l’ambienta nel mondo dell’editoria.

Lo scrittore romano in questo romanzo porta in scena una trama gialla e l’ambienta nel mondo dell’editoria.

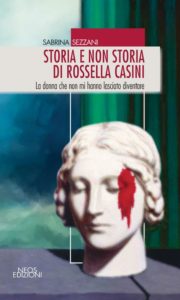

A raccontarcela, in un centinaio di pagine ricche di sincera empatia, a metà strada fra l’indagine psicologica e quella giornalistica, è oggi Sabrina Sezzani, anche lei – come Rossella – fiorentina e già autrice nel 2017, sempre per “Neos Edizioni”, della raccolta di racconti “Seduta sul tuo splendore. Trenta storie fiorentine al femminile”. Racconta la Sezzani: “In queste pagine mi sono arrogata un diritto che non ho: quello di sostituire i suoi pensieri con quelli che io ho immaginato fossero i suoi. Questo quindi, non è un libro su Rossella Casini, ma un libro della mia Rossella Casini”. Per anni di Rossella si sono occupati in pochi. “Scomparsa” nel 1981 a soli 25 anni, la sua storia è rimasta a lungo dimenticata. Una storia che sembrava destinata al silenzio, finché nel 1994 un pentito racconta agli inquirenti che Rossella Casini, giovane donna vittima di un amore “sbagliato”, era stata rapita, stuprata, fatta a pezzi e gettata in mare nella tonnara di Palmi. Senza dubbio, uno dei più vili, turpi e racapriccianti delitti mai commessi dalla ‘ndrangheta. Quale la sua colpa? Quella di aver convinto il fidanzato Francesco Frisina, calabrese di Palmi (conosciuto alla Facoltà di Pedagogia dell’Università di Firenze), a collaborare con la Giustizia, dopo l’assassinio del padre del ragazzo, imprenditore agricolo, per mano di due killer e il ferimento dello stesso giovane in un agguato tesogli pochi mesi dopo nel dicembre del ’79. Francesco accetta l’invito di Rossella, ma la sua conversione dura poco e il ragazzo ritratta. Rossella si ritrova così coinvolta nella faida mafiosa che vede contrapporsi ferocemente le ‘ndrine Gallico – Frisina contro i Parrello – Condello, finendo stritolata dalle regole dell’omertà mafiosa che s’era illusa di riuscire ad infrangere per amore. “Fate a pezzi la straniera”, fu a quel punto l’ordine dei boss mafiosi. E il 22 febbraio 1981 Rossella scomparve nel nulla. Il suo corpo non fu più ritrovato. I suoi genitori non hanno mai avuto la consolazione di una tomba dove poterla piangere. Il processo, iniziato nel 1997, si concluderà nove anni dopo con l’assoluzione per insufficienza di prove: Rossella non ha mai ricevuto giustizia, la magistratura si è arresa, non è stata in grado di fare chiarezza, di individuare e punire esecutori e mandanti. Ci racconta la giovane con le parole scritte dalla Sezzani: “Per le aule dei Tribunali, io, semplicemente, non sono più. Ho smesso di esistere in una data imprecisata, in un modo imprecisato, per mano di non si sa chi. Sono sparita, ho smesso di dare contezza di me. Il resto è sconosciuto, questo dice la verità processuale”. Ma quale la vera verità? Se lo chiede con palese tormento la scrittrice, riaprendo ferite profonde mai rimarginate, ben consapevole di quanto “sia davvero importante ricercare il perché delle cose, andare alla fonte delle informazioni e cercare di dare un senso alla nostra sete di sapere”.

A raccontarcela, in un centinaio di pagine ricche di sincera empatia, a metà strada fra l’indagine psicologica e quella giornalistica, è oggi Sabrina Sezzani, anche lei – come Rossella – fiorentina e già autrice nel 2017, sempre per “Neos Edizioni”, della raccolta di racconti “Seduta sul tuo splendore. Trenta storie fiorentine al femminile”. Racconta la Sezzani: “In queste pagine mi sono arrogata un diritto che non ho: quello di sostituire i suoi pensieri con quelli che io ho immaginato fossero i suoi. Questo quindi, non è un libro su Rossella Casini, ma un libro della mia Rossella Casini”. Per anni di Rossella si sono occupati in pochi. “Scomparsa” nel 1981 a soli 25 anni, la sua storia è rimasta a lungo dimenticata. Una storia che sembrava destinata al silenzio, finché nel 1994 un pentito racconta agli inquirenti che Rossella Casini, giovane donna vittima di un amore “sbagliato”, era stata rapita, stuprata, fatta a pezzi e gettata in mare nella tonnara di Palmi. Senza dubbio, uno dei più vili, turpi e racapriccianti delitti mai commessi dalla ‘ndrangheta. Quale la sua colpa? Quella di aver convinto il fidanzato Francesco Frisina, calabrese di Palmi (conosciuto alla Facoltà di Pedagogia dell’Università di Firenze), a collaborare con la Giustizia, dopo l’assassinio del padre del ragazzo, imprenditore agricolo, per mano di due killer e il ferimento dello stesso giovane in un agguato tesogli pochi mesi dopo nel dicembre del ’79. Francesco accetta l’invito di Rossella, ma la sua conversione dura poco e il ragazzo ritratta. Rossella si ritrova così coinvolta nella faida mafiosa che vede contrapporsi ferocemente le ‘ndrine Gallico – Frisina contro i Parrello – Condello, finendo stritolata dalle regole dell’omertà mafiosa che s’era illusa di riuscire ad infrangere per amore. “Fate a pezzi la straniera”, fu a quel punto l’ordine dei boss mafiosi. E il 22 febbraio 1981 Rossella scomparve nel nulla. Il suo corpo non fu più ritrovato. I suoi genitori non hanno mai avuto la consolazione di una tomba dove poterla piangere. Il processo, iniziato nel 1997, si concluderà nove anni dopo con l’assoluzione per insufficienza di prove: Rossella non ha mai ricevuto giustizia, la magistratura si è arresa, non è stata in grado di fare chiarezza, di individuare e punire esecutori e mandanti. Ci racconta la giovane con le parole scritte dalla Sezzani: “Per le aule dei Tribunali, io, semplicemente, non sono più. Ho smesso di esistere in una data imprecisata, in un modo imprecisato, per mano di non si sa chi. Sono sparita, ho smesso di dare contezza di me. Il resto è sconosciuto, questo dice la verità processuale”. Ma quale la vera verità? Se lo chiede con palese tormento la scrittrice, riaprendo ferite profonde mai rimarginate, ben consapevole di quanto “sia davvero importante ricercare il perché delle cose, andare alla fonte delle informazioni e cercare di dare un senso alla nostra sete di sapere”.

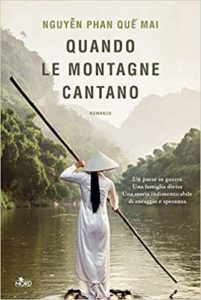

Inizia nel 1972 ad Hanoi con la piccola Guava e sua nonna Diệu Lan in fuga dalle bombe americane che radono al suolo la loro casa. Senza scoraggiarsi decidono di ricostruirla ed è anche l’inizio del racconto della vita della nonna e della sua famiglia. E’ la storia del Vietnam ripercorsa in modo magistrale da una vietnamita: senza retorica o vittimismo, solo la cruda e spietata realtà, più affilata di un coltello nel colpire il lettore. Attraverso la saga familiare si ricostruisce il dramma di un paese martoriato: il colonialismo francese, la spietata occupazione giapponese, la divisione tra nord e sud in guerra tra loro, la grande carestia, le ingiustizie della riforma agraria che trasformano il vicino in nemico mortale, il ruolo degli americani.

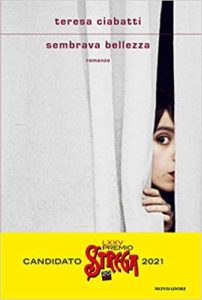

Inizia nel 1972 ad Hanoi con la piccola Guava e sua nonna Diệu Lan in fuga dalle bombe americane che radono al suolo la loro casa. Senza scoraggiarsi decidono di ricostruirla ed è anche l’inizio del racconto della vita della nonna e della sua famiglia. E’ la storia del Vietnam ripercorsa in modo magistrale da una vietnamita: senza retorica o vittimismo, solo la cruda e spietata realtà, più affilata di un coltello nel colpire il lettore. Attraverso la saga familiare si ricostruisce il dramma di un paese martoriato: il colonialismo francese, la spietata occupazione giapponese, la divisione tra nord e sud in guerra tra loro, la grande carestia, le ingiustizie della riforma agraria che trasformano il vicino in nemico mortale, il ruolo degli americani. In questo romanzo Teresa Ciabatti riconferma la sua bravura nel raccontare l’universo femminile, e sviscera a fondo le emozioni e le dinamiche di madri, sorelle, figlie e amiche.

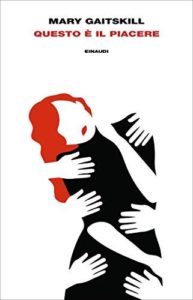

In questo romanzo Teresa Ciabatti riconferma la sua bravura nel raccontare l’universo femminile, e sviscera a fondo le emozioni e le dinamiche di madri, sorelle, figlie e amiche. La storia è ambienta nella New York blasonata dei party dell’editoria, e racconta di due editor affermati, Quinn e Margot, che dopo un inizio imbarazzante- lui cerca di infilare la mano sotto la gonna di lei- finiscono per diventare grandi amici. Entrambi felicemente sposati e realizzati nelle loro carriere, sono legati da un rapporto consolidato.

La storia è ambienta nella New York blasonata dei party dell’editoria, e racconta di due editor affermati, Quinn e Margot, che dopo un inizio imbarazzante- lui cerca di infilare la mano sotto la gonna di lei- finiscono per diventare grandi amici. Entrambi felicemente sposati e realizzati nelle loro carriere, sono legati da un rapporto consolidato. Il 67enne scrittore cinese Ma Jan da tempo vive esule a Londra e i suoi libri sono proibiti nella sua patria: un ostracismo del regime scattato anni fa, a partire dal suo pamphlet -denuncia sui fatti di Piazza Tiananmen “Pechino è in coma” del 2009.

Il 67enne scrittore cinese Ma Jan da tempo vive esule a Londra e i suoi libri sono proibiti nella sua patria: un ostracismo del regime scattato anni fa, a partire dal suo pamphlet -denuncia sui fatti di Piazza Tiananmen “Pechino è in coma” del 2009.