Un’altra meraviglia nel cuore di Torino.

Nel pieno centro della nostra meravigliosa città si trova un bel palazzo seicentesco originariamente progettato per ospitare un collegio gesuitico e trasformato, in seguito, nella prestigiosa sede dell’Accademia delle Scienze.

Sebbene tra le carte ufficiali non ve ne sia traccia, la paternità di questo edificio è stata a lungo attribuita a Guarino Guarini. A supporto di questa tesi, o che Guarini ebbe un coinvolgimento nei lavori quantomeno parziale, vi è la certezza che l’architetto in quel periodo fu impegnato nel cantiere di Palazzo Carignano che si trova proprio a due passi dall’Accademia; sono visibili, inoltre, chiari influssi dello stile di cui Guarini era uno dei massimi esponenti, il barocco piemontese, che si possono osservare in diverse parti dell’edificio, ma soprattutto ammirando il magnifico scalone.La prima pietra fu posata nel 1679 da Maria Giovanna di Savoia di Nemours, l’idea di costruire il palazzo fu del gesuita Carlo Vota mentre l’urbanista Michele Garove diresse i lavori. Nel 1773 l’ordine dei gesuiti venne abolito e, dopo che la proprietà del palazzo diventò sabauda, il palazzo fu concesso alla neo costituita Accademia delle Scienze.

L’entrata è arricchita da due figure allegoriche femminili: Veritas, rappresentata da una donna appoggiata sul globo, e Utilitas, ritratta con cornucopia e il bastone alato con due serpenti, le statue sono divise tra loro dallo stemma coronato dei Savoia.

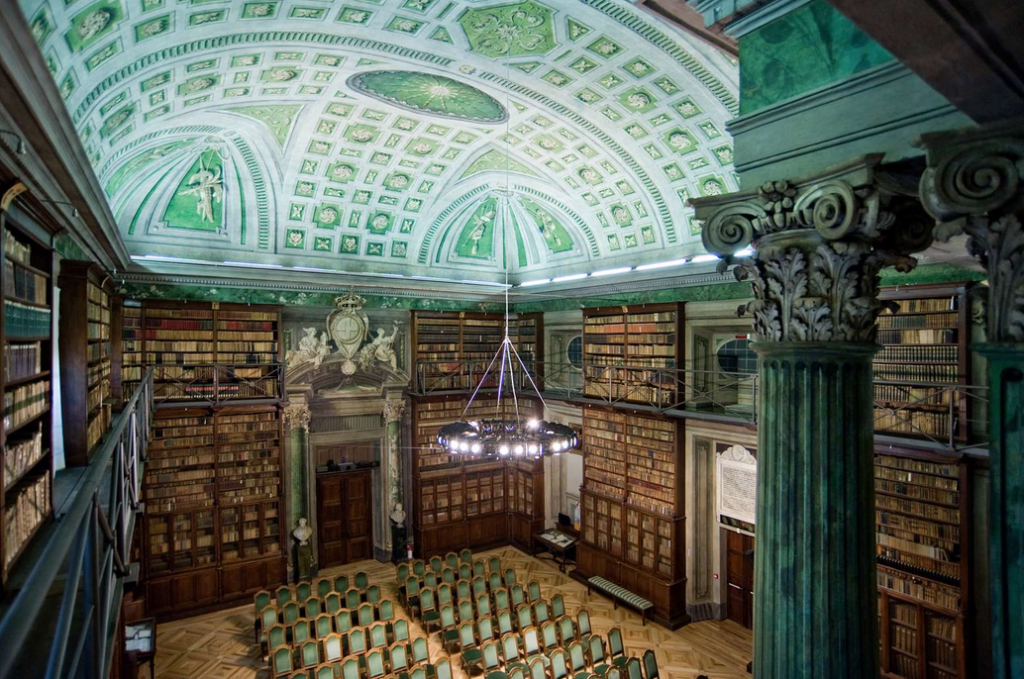

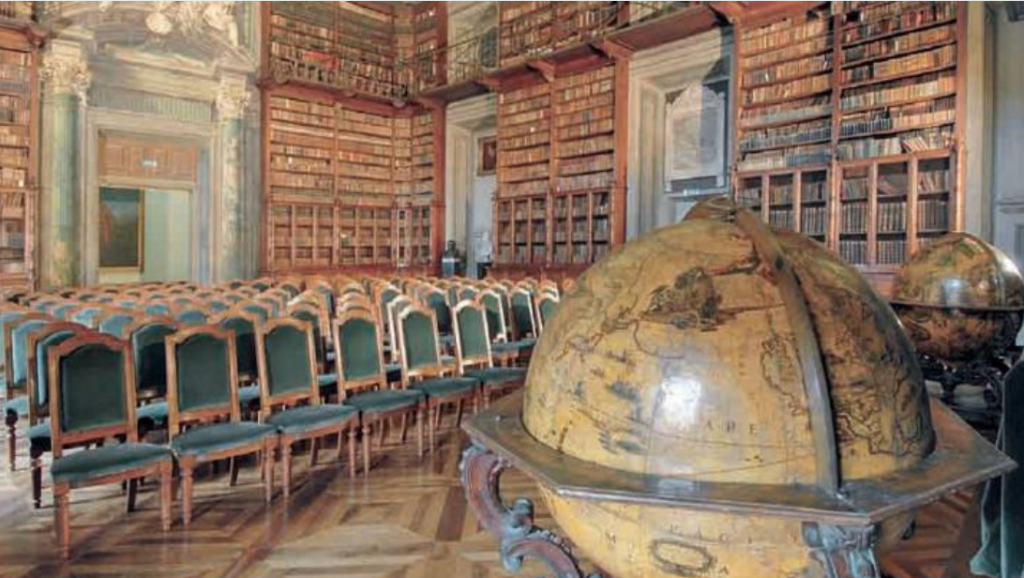

Sono diversi i tesori custoditi all’interno di questo luogo prezioso, ma certamente i più importanti e unici si trovano nel cuore dell’edificio, il piano nobile, nella Sala dei Mappamondi che prende il nome, appunto, dai due straordinari globi realizzati dal cartografo veneziano Vincenzo Maria Coronelli. Entrambi hanno un diametro di 110 cm e rappresentano, il primo, la cartografia terrestre e l’altro quella celeste. Le decorazioni della sala, realizzate nel 1787, sono di Giovannino Galliari.

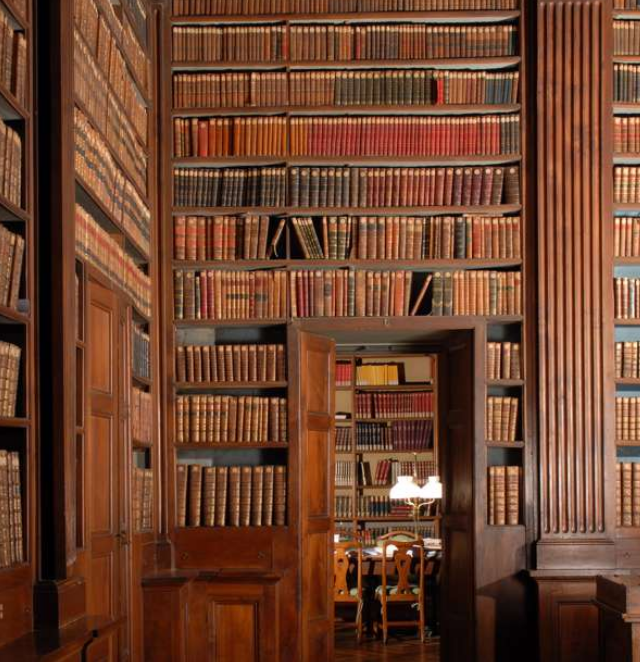

I particolari da non lasciarsi sfuggire negli angoli della volta sono davvero molti tra cui una bussola, un astrolabio un compasso, un coccodrillo e un termometro, mentre il timpano riporta le iniziali di Re Vittorio Amedeo III che istituì l’Accademia. Sopra la porta che conduce alla Sala lettura troviamo i ritratti di Euclide e Pitagora mentre all’interno di questo spazio, colmo di edizioni prestigiose accolte all’interno di ricche librerie, spiccano immagini ornitologiche e tondi con suggestive figure di animali. L’ultima sala, dalla forma stretta e lunga, ospita gli schedari storici, le pubblicazioni periodiche dell’Accademia e i repertori bibliografici per agevolare la consultazione delle opere.

Un’altra ricchezza torinese, un altro pezzo di storia che conferma quanto il patrimonio culturale di questa città, sede di memorie ed eredità culturali, sia di straordinario valore.

MARIA LA BARBERA

Per richieste di informazioni generiche su eventi e iniziative: info@accademiadellescienze.it

Fonte: