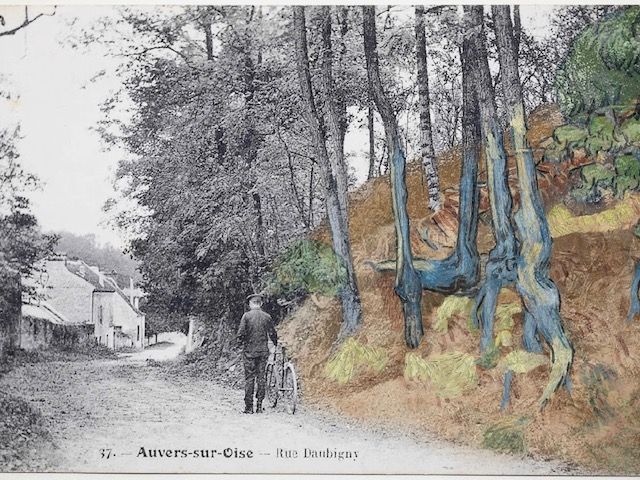

Auvers sur Oise, 29 luglio 1890, Vincent van Gogh terminava a soli 37 anni un’esistenza vissuta e bruciata con un’intensità sconvolgente. Il 30 luglio veniva sepolto nel minuscolo cimitero del paese, sperduto tra i campi che aveva amato e tante volte dipinto. Sulla bara che il prete non aveva consentito entrasse in chiesa, trattamento riservato a chi faceva violenza contro se stesso, era deposto, significativamente, un mazzo di girasoli.

Al di là delle teorie degli ultimi anni sulla morte del pittore che ipotizzano non il suicidio, ma l’omicidio accidentale da parte di un ragazzo della borghesia parigina, a 130 anni dalla sua scomparsa il vero grande mistero dell’artista olandese restano i suoi dipinti. Nessun pittore come Vincent van Gogh riuscì a stravolgere, in pochissimi anni, il mondo e la storia dell’arte.

La vita pittorica di Van Gogh inizia, infatti, nel 1881. Vincent aveva 28 anni e si era lasciato alle spalle già parecchie esperienze fallimentari: aveva cercato di seguire prima le orme dello zio Vincent, detto Cent, mercante d’arte, che aveva fatto assumere il nipote, a L’Aia, presso la filiale della casa d’arte Goupil, poi del padre pastore, dedicandosi, senza troppo successo, agli studi teologici e, infine, dominato da un fervore religioso estremo, si era recato a predicare nella regione del Borinage, sottoponendosi a rinunce e privazioni come gli asceti. Difficile a 28 anni per uno spirito anarchico come Vincent seguire le vie convenzionali dell’arte, le lezioni dell’Accademia, i consigli degli artisti affermati, le lunghe sedute di disegno che prevedevano di copiare in modo ripetitivo gli stessi soggetti, difficile per chi come lui, inconsciamente, era destinato a realizzare una grande rivoluzione, adeguarsi alla normalità.

Tutti diffidano di questo uomo che sembra destinato a fallire sempre, tutti tranne una persona, il fratello minore Theo che lo spinge a proseguire nella sua missione artistica, convincendolo ad adattarsi a tornare nella canonica di Nuenen presso i genitori dove potrà dipingere senza pensieri.

Tutti diffidano di questo uomo che sembra destinato a fallire sempre, tutti tranne una persona, il fratello minore Theo che lo spinge a proseguire nella sua missione artistica, convincendolo ad adattarsi a tornare nella canonica di Nuenen presso i genitori dove potrà dipingere senza pensieri.

Atmosfera pesante quella di Nuenen che Vincent così descrive in una lettera al fratello: “Mi rendo conto che Pa e Ma pensano a me per istinto… hanno la stessa paura di accogliermi in casa che avrebbero se si trattasse di un grosso cagnaccio. Quello magari si metterebbe a correre per le stanze con le zampe bagnate, sarebbe rozzo, travolgerebbe tutto strada facendo. E abbaia forte. In poche parole è uno sporco animale… Ma la bestia ha una storia umana e, anche se è soltanto un cane, ha un’anima umana, e molto sensibile anche”.

Nonostante l’ostilità dei genitori che non riescono a comprendere questo strano ragazzo, il periodo di Nuenen è quello in cui nascono quasi duecento opere. La tavolozza di questi anni si contraddistingue per i colori cupi di chiara ispirazione fiamminga e per le atmosfere pesanti, quasi opprimenti, interni claustrofobici, cieli scuri e soffocanti. Qui Van Gogh crea uno dei suoi capolavori “I mangiatori di patate”, la raffigurazione di contadini intorno alla tavola in una sera come tante. “Ho cercato di sottolineare come questa gente che mangia patate al lume della lampada, ha zappato la terra con le stesse mani che ora protende nel piatto, e quindi parlo del lavoro manuale e di come essi si siano onestamente guadagnato il cibo. Ho voluto rendere l’idea di un modo di vivere che è del tutto diverso dal nostro di gente civile. Quindi non sono per nulla convinto che debba piacere a tutti o che tutti lo ammirino subito” scrive il pittore al fratello in una lettera dell’aprile 1885.

E’ la vita nella sua drammatica povertà, nella sua bruttezza e nella sua deformità a posare nei dipinti di Van Gogh, l’uomo si trasforma in oggetto e diventa simile a quelle patate che ha coltivato e raccolto.Nel 1886 e, dopo una breve parentesi a Anversa, Van Gogh si trasferisce nell’appartamento del fratello Theo in rue Lepic, 54 a Parigi. La passione per le stampe giapponesi, i contatti e gli scambi culturali con Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Seurat, Signac, Toulouse Lautrec da soli non sono sufficienti a giustificare il repentino cambiamento della sua pittura. L’evoluzione è immediata, lo stile si modifica, i colori si schiariscono e tramontano i toni scuri. E’ come se Van Gogh, in pochi mesi, avesse assorbito, letteralmente, la lezione di tutti i movimenti pittorici che dominano la scena parigina e li avesse rielaborati a modo suo, stravolti e, al tempo stesso, migliorati, andando oltre.

E’ la vita nella sua drammatica povertà, nella sua bruttezza e nella sua deformità a posare nei dipinti di Van Gogh, l’uomo si trasforma in oggetto e diventa simile a quelle patate che ha coltivato e raccolto.Nel 1886 e, dopo una breve parentesi a Anversa, Van Gogh si trasferisce nell’appartamento del fratello Theo in rue Lepic, 54 a Parigi. La passione per le stampe giapponesi, i contatti e gli scambi culturali con Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Seurat, Signac, Toulouse Lautrec da soli non sono sufficienti a giustificare il repentino cambiamento della sua pittura. L’evoluzione è immediata, lo stile si modifica, i colori si schiariscono e tramontano i toni scuri. E’ come se Van Gogh, in pochi mesi, avesse assorbito, letteralmente, la lezione di tutti i movimenti pittorici che dominano la scena parigina e li avesse rielaborati a modo suo, stravolti e, al tempo stesso, migliorati, andando oltre.

Il “Ritratto di père Tanguy” dell’autunno 1887 concilia in questa atarassica rappresentazione di vecchio con cappello le influenze delle stampe giapponesi, la lezione del pointillisme, le velature degli impressionisti, la forza cromatica di Gauguin. Niente di più distante dalla mano che solo due anni prima aveva dato vita ai “Mangiatori di patate”. Febbraio 1888: Van Gogh, sulle orme dell’amato Monticelli, è ad Arles. Nel Sud della Francia l’artista cerca ossessivamente la luce e i colori violenti che incendieranno le sue tavolozze e incontra il mistral che deformerà i suoi soggetti e la sua mente. “Ho fatto, sempre come decorazione, un quadro della mia camera da letto, con i mobili di legno bianco, come sapete. Ebbene, mi ha molto divertito fare questo interno senza niente, di una semplicità alla Seurat a tinte piatte, ma date grossolanamente senza sciogliere il colore; i muri lilla pallido; il pavimento di un rosso qua e là rotto e sfumato; le sedie e il letto giallo cromo; i guanciali e le lenzuola verde limone molto pallido; la coperta rosso sangue, il tavolo della toilette arancione; la catinella blu; la finestra verde. Avrei voluto esprimere il riposo assoluto attraverso tutti questi toni così diversi e tra i quali non vi è che una piccola nota di bianco nello specchio incorniciato di nero, per mettere anche là dentro la quarta coppia di complementari” scrive a Gauguin, l’amico che attendeva ad Arles per creare una comunità di artisti, un altro dei suoi fallimenti. L’opera è stata dipinta nell’autunno 1888, un anno esatto dopo il Ritratto di père Tanguy. I colori si sono fatti violenti, gli accostamenti forti, persino azzardati, la pittura piatta. Se i contadini dei “Mangiatori di patate” erano diventati oggetti, i mobili e i quadri della camera hanno preso vita, sembrano muoversi, piegarsi, spostarsi, uscire dalla tela. Il genio onirico di Van Gogh ha anticipato le teorie che i Fauves esprimeranno all’inizio del 1900 e la violenza comunicativa dell’Espressionismo. Dell’uomo di Nuenen non è rimasto nulla.

Giugno 1889 “Notte stellata”. “Perché i punti luminosi del firmamento ci dovrebbero essere meno accessibili delle città e dei villaggi, dei punti neri sulla carta di Francia? Se prendiamo il treno per andare a Tarascon oppure a Rouen possiamo prendere la morte per andare in una stella”, scrive Vincent dal suo esilio volontario nella casa di cura di Saint Rémy en Provence, dopo l’episodio del taglio dell’orecchio e le crisi nervose che gli avevano guadagnato l’ostilità degli abitanti di Arles. Vortici e controvortici, stelle cadenti, stelle che sembrano girasoli, una tela giocata sul blu cobalto e sul giallo, ferita da pennellate nervose, un quadro nel quale la pittura acquista matericità e tridimensionalità, la rappresentazione di un sogno più che di una realtà, il sogno di un pittore che sembra già guardare oltre, che sembra fissare gli occhi su un’altra dimensione. Luglio 1890 “Campo di grano con volo di corvi”. Van Gogh cerca la pace a Auvers sur Oise, seguito dal dottor Paul Gachet. Cerca nella pittura, come aveva già fatto durante gli ultimi dieci anni  della sua vita, l’antidoto al desiderio di morte. Un anno prima aveva scritto al fratello Theo: “Se non avessi la tua amicizia sarei rispedito senza rimorsi al suicidio e per quanto io sia codardo, finirei per andarci”. A Auvers sur Oise, tuttavia, non c’è serenità, i cieli si scuriscono di nuovo, il blu squillante della Provenza diventa un blu cupo, nero che schiaccia tutto e che tutto domina. Scrive ancora Vincent: “Mi sono rimesso al lavoro, anche se il pennello mi casca quasi di mano e, sapendo perfettamente ciò che volevo, ho dipinto tre grandi tele. Sono immense distese di grano sotto cieli tormentati, e non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la tristezza, l’estrema solitudine”.

della sua vita, l’antidoto al desiderio di morte. Un anno prima aveva scritto al fratello Theo: “Se non avessi la tua amicizia sarei rispedito senza rimorsi al suicidio e per quanto io sia codardo, finirei per andarci”. A Auvers sur Oise, tuttavia, non c’è serenità, i cieli si scuriscono di nuovo, il blu squillante della Provenza diventa un blu cupo, nero che schiaccia tutto e che tutto domina. Scrive ancora Vincent: “Mi sono rimesso al lavoro, anche se il pennello mi casca quasi di mano e, sapendo perfettamente ciò che volevo, ho dipinto tre grandi tele. Sono immense distese di grano sotto cieli tormentati, e non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la tristezza, l’estrema solitudine”.

L’arte diventa lo specchio nel quale riflettere l’infinita tristezza e una depressione senza fine, alla quale il solo rimedio sembra essere la strada della morte. In “Campo di grano con volo di corvi” le pennellate si intersecano, si interrompono, si spezzano nervose. Il colore sembra spremuto direttamente sulla tela. Le forme si intuiscono appena, i corvi sono linee nere, sono v e w rovesciate che volano lontano, come l’anima di Vincent Willem van Gogh. 23 luglio 1890 in una lettera mai spedita, perché il pittore non volle farlo, Vincent scriveva “Ebbene nel mio lavoro rischio ogni giorno la vita e vi ho perduto metà della mia ragione – va bene – ma tu non sei tra i mercanti di uomini per quanto io sappia e possa giudicare trovo che stai agendo realmente con umanità ma cosa vuoi”. In dieci anni Vincent aveva stravolto il mondo dell’arte, tutto esperito, tutto archiviato, tutto anticipato, aveva creato una pittura di una modernità tale che resta tuttora insuperata, aveva cambiato stile, colore, aveva trasformato l’uomo in oggetto e aveva dato vita a un iris: il suo grande mistero sta proprio qui, non nel dibattito, peraltro inutile, sulle modalità della sua morte, ma nell’essere stato non uno, ma centomila pittori.

Barbara Castellaro

Si ringrazia per le foto M. Dominique-Charles Janssens, Président Institut Van Gogh

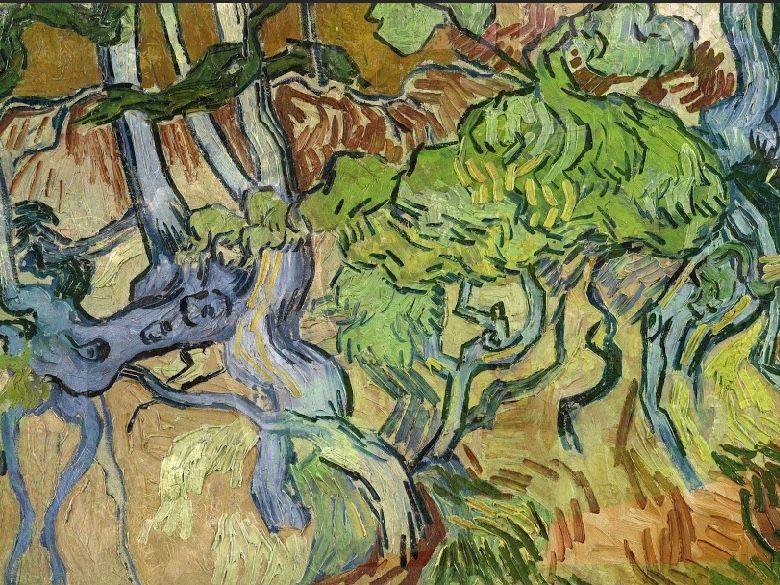

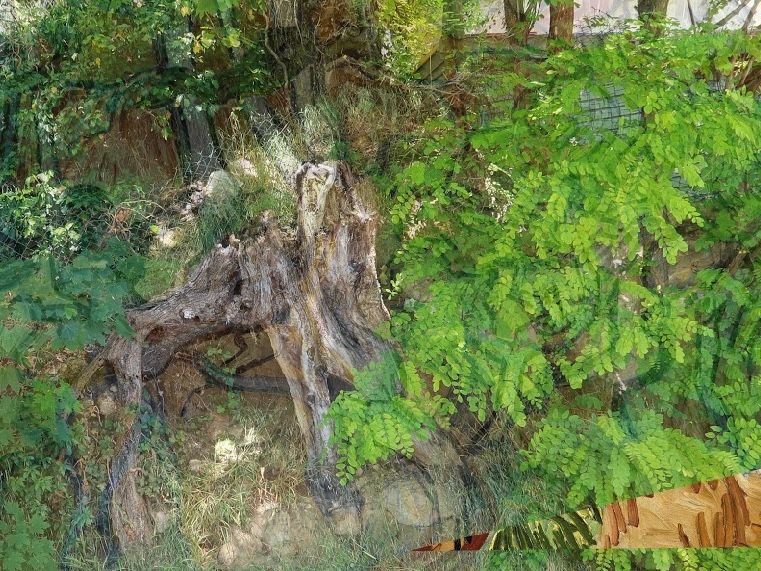

La mattina di quel giorno, secondo gli studi condotti sulla sua opera da Louis van Tilborgh e Bert Maes e rivelati in una pubblicazione del 2012 dal Van Gogh Museum di Amsterdam, aveva abbozzato la sua ultima opera, il suo ultimo grido al mondo, il suo testamento: “Radici e tronchi d’albero”.

La mattina di quel giorno, secondo gli studi condotti sulla sua opera da Louis van Tilborgh e Bert Maes e rivelati in una pubblicazione del 2012 dal Van Gogh Museum di Amsterdam, aveva abbozzato la sua ultima opera, il suo ultimo grido al mondo, il suo testamento: “Radici e tronchi d’albero”.

Il successo e l’arrivo di un bambino con la creazione di un nucleo familiare proprio da parte del fratello se da un lato rappresentano per lui episodi felici, dall’altro portano, tuttavia, con sé un profondo carico di turbamento e paure ataviche: quella del peso insostenibile della fama il primo e quello della perdita di un’intimità con Theo il secondo. Era arrivato un altro Vincent a prendere il suo posto, come lui aveva fatto con il suo fratellino nato morto 37 anni prima e l’artista inizia a percepire dentro di sé, con dolore, il passaggio da fratello amato a peso gravoso.

Il successo e l’arrivo di un bambino con la creazione di un nucleo familiare proprio da parte del fratello se da un lato rappresentano per lui episodi felici, dall’altro portano, tuttavia, con sé un profondo carico di turbamento e paure ataviche: quella del peso insostenibile della fama il primo e quello della perdita di un’intimità con Theo il secondo. Era arrivato un altro Vincent a prendere il suo posto, come lui aveva fatto con il suo fratellino nato morto 37 anni prima e l’artista inizia a percepire dentro di sé, con dolore, il passaggio da fratello amato a peso gravoso. L’esercizio continuo e quasi disperato dell’arte pittorica, tuttavia, non basta ad allontanare le crisi e i periodi sereni si fanno sempre più rari fino a scomparire del tutto il 6 luglio 1890 quando Vincent ritorna a Auvers profondamente turbato e convinto di essere solo un fardello per i suoi cari. Durante la sua visita a Parigi, Theo gli è apparso, infatti, nervoso e distante, prostrato dai primi segni della sifilide, dalla preoccupazione per la salute del figlio che soffre di frequenti e inspiegabili attacchi di pianto e per gli affari.

L’esercizio continuo e quasi disperato dell’arte pittorica, tuttavia, non basta ad allontanare le crisi e i periodi sereni si fanno sempre più rari fino a scomparire del tutto il 6 luglio 1890 quando Vincent ritorna a Auvers profondamente turbato e convinto di essere solo un fardello per i suoi cari. Durante la sua visita a Parigi, Theo gli è apparso, infatti, nervoso e distante, prostrato dai primi segni della sifilide, dalla preoccupazione per la salute del figlio che soffre di frequenti e inspiegabili attacchi di pianto e per gli affari. Antonin Artaud nel suo “Van Gogh. Il suicidato dalla società” scrive: “Van Gogh non abbellisce la vita. Ne fa un’altra”. Non abbellisce la realtà, ne fa un’altra, dipinge la realtà che i suoi occhi colgono, vedono, osservano. Sempre Artaud: “[…] dirò che Van Gogh è pittore perché ha ricomposto la natura, che egli ha come ritraspirato e sudato, fatto schizzare a fasci sulle sue tele, a sprazzi scrocchianti di colore, la secolare frantumazione di elementi, la spaventosa pressione elementare di apostrofi, di strie, di virgole e di sbarre di cui sono composti gli aspetti naturali…”.

Antonin Artaud nel suo “Van Gogh. Il suicidato dalla società” scrive: “Van Gogh non abbellisce la vita. Ne fa un’altra”. Non abbellisce la realtà, ne fa un’altra, dipinge la realtà che i suoi occhi colgono, vedono, osservano. Sempre Artaud: “[…] dirò che Van Gogh è pittore perché ha ricomposto la natura, che egli ha come ritraspirato e sudato, fatto schizzare a fasci sulle sue tele, a sprazzi scrocchianti di colore, la secolare frantumazione di elementi, la spaventosa pressione elementare di apostrofi, di strie, di virgole e di sbarre di cui sono composti gli aspetti naturali…”.

In programma per il prossimo martedì 28 luglio (alle ore 21,30), promosso dalla “Fondazione Cosso” e realizzato, nel Parco storico del Castello di Miradolo, dal progetto artistico “Avant-dernière pensée” diretto dal maestro Roberto Galimberti, l’“Ulisse” da Claudio Monteverdi rientra nella Rassegna proposta dalla Fondazione di San Secondo di Pinerolo per l’estate 2020 e segna oltre dieci anni di ricerca e sperimentazione in ambito musicale, presentandosi come secondo appuntamento dopo il “Concerto d’estate” da Steve Reich, con cui si è salutata la prima alba d’estate il 21 giugno scorso, e in attesa del prossimo concerto del 15 settembre, allorché andrà in scena “Metamorphosis” da Buster Keaton e Philip Glass. La performance – presentata in una veste totalmente inedita, che vedrà il pubblico al centro di un’arena di oltre 2mila mq. circondato dalla corona verde di alberi secolari e da grandi schermi per video proiezioni – vuole porsi come una profonda ri-lettura del “Ritorno di Ulisse in patria” di Monteverdi. “L’intento – spiegano gli organizzatori – è quello indagare il tema del viaggio, dentro e fuori di sé, e i sentimenti e le contraddizioni profonde dell’uomo, in una figura come quella di Ulisse che ha attraversato la musica, la letteratura, il cinema e la poesia”. Esemplare sarà in tal senso l’esibizione di Paiva, che nel 2004 ha creato la “Duda Paiva Company”, con cui porta in giro per il mondo, performances spettacolari, tra danza e teatro, accompagnato dai “puppets” di gommapiuma, suoi inseparabili compagni di scena.

In programma per il prossimo martedì 28 luglio (alle ore 21,30), promosso dalla “Fondazione Cosso” e realizzato, nel Parco storico del Castello di Miradolo, dal progetto artistico “Avant-dernière pensée” diretto dal maestro Roberto Galimberti, l’“Ulisse” da Claudio Monteverdi rientra nella Rassegna proposta dalla Fondazione di San Secondo di Pinerolo per l’estate 2020 e segna oltre dieci anni di ricerca e sperimentazione in ambito musicale, presentandosi come secondo appuntamento dopo il “Concerto d’estate” da Steve Reich, con cui si è salutata la prima alba d’estate il 21 giugno scorso, e in attesa del prossimo concerto del 15 settembre, allorché andrà in scena “Metamorphosis” da Buster Keaton e Philip Glass. La performance – presentata in una veste totalmente inedita, che vedrà il pubblico al centro di un’arena di oltre 2mila mq. circondato dalla corona verde di alberi secolari e da grandi schermi per video proiezioni – vuole porsi come una profonda ri-lettura del “Ritorno di Ulisse in patria” di Monteverdi. “L’intento – spiegano gli organizzatori – è quello indagare il tema del viaggio, dentro e fuori di sé, e i sentimenti e le contraddizioni profonde dell’uomo, in una figura come quella di Ulisse che ha attraversato la musica, la letteratura, il cinema e la poesia”. Esemplare sarà in tal senso l’esibizione di Paiva, che nel 2004 ha creato la “Duda Paiva Company”, con cui porta in giro per il mondo, performances spettacolari, tra danza e teatro, accompagnato dai “puppets” di gommapiuma, suoi inseparabili compagni di scena.

È dalla scrittura cinematografica di Steven Knight – per il film che aveva a protagonista un grandioso Tom Hardy anche in veste di regista, ricordiamolo anche per la sceneggiatura di La promessa dell’assassino di Cronenberg – che nasce l’Ivan Locke che Filippo Dini sta in questi giorni portando per la rassegna “Summer Plays” al Carignano (produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Franco Parenti, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia), uno di quei film – anno 2013, girato in otto notti consecutive, ogni notte le riprese dell’intero film, al montaggio affidate le parti migliori – difficili ma capaci di entrare nel ristretto terreno dei cult, veri campioni di assolo interpretativi, esempi inseguiti di raffinatezza registica.

È dalla scrittura cinematografica di Steven Knight – per il film che aveva a protagonista un grandioso Tom Hardy anche in veste di regista, ricordiamolo anche per la sceneggiatura di La promessa dell’assassino di Cronenberg – che nasce l’Ivan Locke che Filippo Dini sta in questi giorni portando per la rassegna “Summer Plays” al Carignano (produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Franco Parenti, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia), uno di quei film – anno 2013, girato in otto notti consecutive, ogni notte le riprese dell’intero film, al montaggio affidate le parti migliori – difficili ma capaci di entrare nel ristretto terreno dei cult, veri campioni di assolo interpretativi, esempi inseguiti di raffinatezza registica.