I tre volumi di scritti editi e inediti, raccolti per la prima volta insieme, del celebre scrittore (ma non solo) torinese

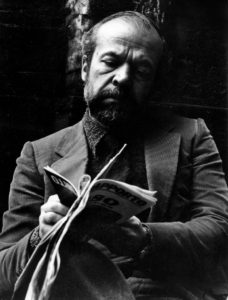

Monforte d’Alba (Cuneo) Scrittore, ma anche editore, pittore, incisore, collezionista ed animatore culturale, Mario Lattes (Torino , 1923 – 2001) fu uno dei più rappresentativi ed eclettici intellettuali del secolo scorso, “testimone lucido e anticonformista del suo tempo, capace di misurarsi con l’arte, la letteratura, l’editoria e la promozione culturale”. A lui, per omaggiarne la memoria nel ventesimo della scomparsa, l’editore “Leo S.Olschki”, dedica la pubblicazione di tre volumi in cofanetto, con l’insieme dei suoi scritti editi e inediti – per la prima volta raccolti insieme – in libreria dallo scorso lunedì 3 maggio e fortemente voluta dalla moglie Caterina Bottari Lattes, cui si deve nel 2009 la creazione a Monforte d’Alba della “Fondazione Bottari Lattes” proprio per portare avanti iniziative ispirate al lascito culturale dell’autore e per promuoverne l’ampio patrimonio delle opere. Titolo “Opere di Mario Lattes”, l’edizione, diretta da Giovanni Barberi Squarotti (professore associato di Letteratura Italiana presso l’Ateneo torinese) e da Mariarosa Masoero ( già professore ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università di Torino e presidente della “Fondazione Centro Studi Alfieriani” di Asti), raccoglie numerosi testi di Lattes che erano andati dispersi nel corso degli anni e un corpus importante di materiale inedito, riuniti grazie a un’attenta revisione portata avanti secondo criteri filologici, anche sulla base delle carte autografe conservate negli archivi personali (recentemente riordinati e tutelati dalla Soprintendenza), conservati presso la casa editrice “Lattes” e la “Fondazione Bottari Lattes”.

Monforte d’Alba (Cuneo) Scrittore, ma anche editore, pittore, incisore, collezionista ed animatore culturale, Mario Lattes (Torino , 1923 – 2001) fu uno dei più rappresentativi ed eclettici intellettuali del secolo scorso, “testimone lucido e anticonformista del suo tempo, capace di misurarsi con l’arte, la letteratura, l’editoria e la promozione culturale”. A lui, per omaggiarne la memoria nel ventesimo della scomparsa, l’editore “Leo S.Olschki”, dedica la pubblicazione di tre volumi in cofanetto, con l’insieme dei suoi scritti editi e inediti – per la prima volta raccolti insieme – in libreria dallo scorso lunedì 3 maggio e fortemente voluta dalla moglie Caterina Bottari Lattes, cui si deve nel 2009 la creazione a Monforte d’Alba della “Fondazione Bottari Lattes” proprio per portare avanti iniziative ispirate al lascito culturale dell’autore e per promuoverne l’ampio patrimonio delle opere. Titolo “Opere di Mario Lattes”, l’edizione, diretta da Giovanni Barberi Squarotti (professore associato di Letteratura Italiana presso l’Ateneo torinese) e da Mariarosa Masoero ( già professore ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università di Torino e presidente della “Fondazione Centro Studi Alfieriani” di Asti), raccoglie numerosi testi di Lattes che erano andati dispersi nel corso degli anni e un corpus importante di materiale inedito, riuniti grazie a un’attenta revisione portata avanti secondo criteri filologici, anche sulla base delle carte autografe conservate negli archivi personali (recentemente riordinati e tutelati dalla Soprintendenza), conservati presso la casa editrice “Lattes” e la “Fondazione Bottari Lattes”.

I tre volumi comprendono dunque: 6 romanzi (“La stanza dei giochi” del 1959, l’inedito “L’esaurimento nervoso” scritto tra il 1964 e il 1965,” Il borghese di ventura” del 1975, “L’incendio del Regio” del 1976 candidato al Premio Strega 1977, “L’amore è niente” del 1982, “Il Castello d’Acqua” uscito postumo nel 2004 e ora pubblicato nell’ultima redazione messa a punto dall’autore), più di 60 racconti (tra cui la raccolta “Le notti nere”), le poesie, due opere teatrali e la tesi di laurea “Il Ghetto di Varsavia”, scritta nella seconda metà degli anni Cinquanta, rimasta a lungo inedita e certamente uno dei più completi saggi su quello che fu il più grande fra i ghetti creati dai nazisti in Europa. A chiudere le “Opere”, anche articoli, saggi e recensioni scritti da Lattes per diverse testate italiane, fra le quali “La Gazzetta del Popolo” e la rivista da lui fondata, “Questioni”. Nel complesso, il lettore si trova dinanzi ad una produzione che “spazia tra diversi generi letterari e si fonda su un autobiografismo ‘sui generis’, nel quale il grigiore e l’apatia della quotidianità si mescolano alle distorsioni del sogno, della memoria e del ricordo”. Ogni volume è, inoltre, accompagnato da immagini di riproduzioni di appunti, manoscritti, dattiloscritti e lettere, con schizzi di disegni e di opere pittoriche selezionate tra quelle più attinenti ai temi dei testi affrontati negli scritti. Scrive Giovanni Barberi Squarotti: “Se dovessimo indicare un fenomeno che contraddistingue i processi compositivi di Lattes e che ricorre con frequenza statisticamente rilevante nelle sue opere, questo è la riscrittura di sé, la riassimilazione del già detto, il travaso da un testo all’altro o da un genere all’altro (specialmente dal racconto al romanzo e viceversa).

L’impressione è che alla base ci sia un profondo sedimento di temi archetipici con una forte valenza simbolica e che su questa base la scrittura proceda nel suo percorso di ricerca anche come riformulazione e progressivo avvicinamento”. Edite, come detto, a vent’anni dalla morte dello scrittore (cui la Città di Torino, nel 2017, ha intitolato i giardini pubblici di piazza Maria Teresa), le “Opere di Mario Lattes” si inseriscono anche fra le iniziative e i progetti che celebreranno nel 2023 i 100 anni dalla nascita dell’artista-scrittore, la cui vita e la cui opera rappresentano un “unicum” nel panorama culturale del secondo Novecento non solo piemontese, e i 130 anni dalla nascita della “Casa Editrice Lattes”, fondata nel 1893 a Torino dal nonno di Mario, Simone. Come avvicinamento alle celebrazioni del centenario, la “Fondazione Bottari Lattes” ha intanto inaugurato un viaggio tra le opere pittoriche di Mario Lattes con la mostra “I mondi di Mario Lattes #1” allestita nella sede di Monforte d’Alba, esponendo per la prima volta alcuni dipinti recentemente acquisiti da collezionisti privati.

Per info: “Fondazione Bottari Lattes”, via Marconi 16, Monforte d’Alba (Cuneo), tel. 0173/789282 o www.fondazionebottarilattes.it/ FB Fondazione Bottari Lattes/ TW @BottariLattes/ YT FondazioneBottariLattes

g. m.

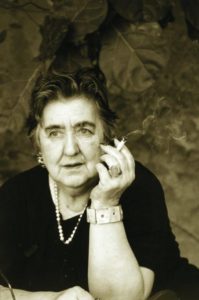

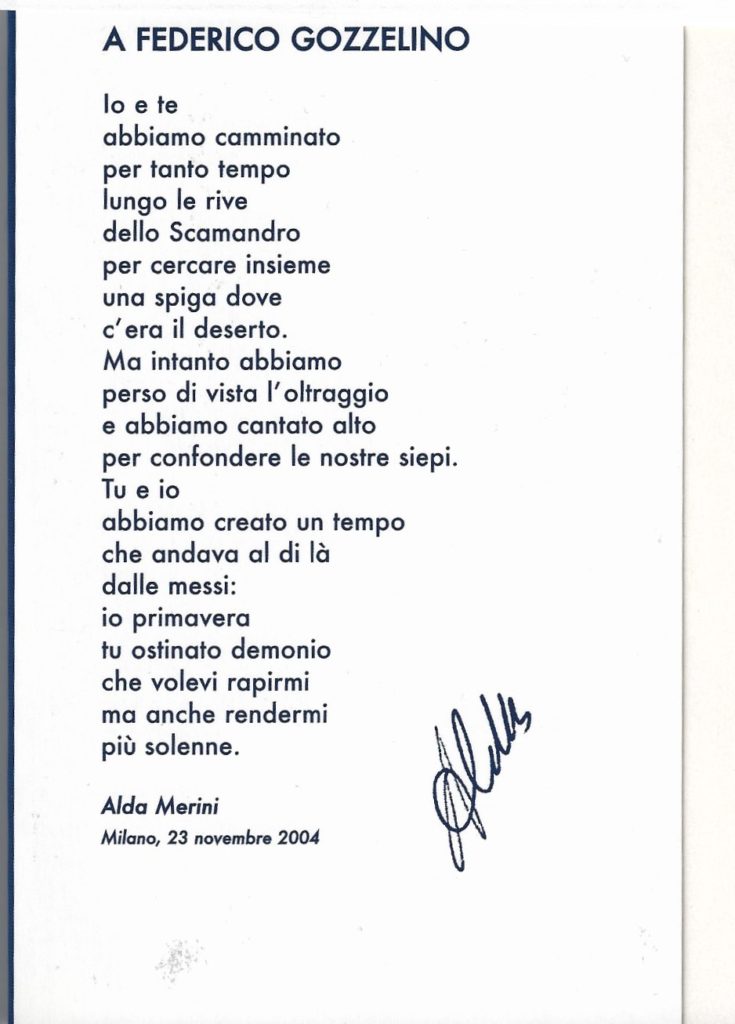

Non è raro che questo succeda in quanto ogni disciplina artistica si intreccia con le altre sollecitandosi a vicenda, mi piace però pensare che tutto sia avvenuto grazie alla forte determinazione di Federico Gozzelino desideroso di musicare le poesie di Alda Merini e di conoscerla personalmente, non solo attraverso la lettura come era stato riguardo Jacques Prevert in “Metro de la vie”, Garcia Lorca in “Duende”e Cesare Pavese in “Discrepanze”

Non è raro che questo succeda in quanto ogni disciplina artistica si intreccia con le altre sollecitandosi a vicenda, mi piace però pensare che tutto sia avvenuto grazie alla forte determinazione di Federico Gozzelino desideroso di musicare le poesie di Alda Merini e di conoscerla personalmente, non solo attraverso la lettura come era stato riguardo Jacques Prevert in “Metro de la vie”, Garcia Lorca in “Duende”e Cesare Pavese in “Discrepanze” Lo studio dell’animo umano dello psicologo e la sensibilità del musicista si sono alleati nel conquistare Alda Merini al fine di ottenere il consenso di musicare sue poesie.

Lo studio dell’animo umano dello psicologo e la sensibilità del musicista si sono alleati nel conquistare Alda Merini al fine di ottenere il consenso di musicare sue poesie. mattino azzurro”, “Io ho sofferto il dolore”, “I versi sono polvere chiusa”, descrivono gli stati d’animo altalenanti tra coraggio-paura, dubbio-certezza, follia- razionalità, eros-thanatos e vengono musicati con potenza espressiva. I suoi racconti, osserva il musicista, sono un insieme di realtà e fantasia, anche i suoi tanti innamoramenti di cui parla sono a volte falsati dall’immaginazione poiché “Traduce in canto lirico tutto ciò che vede, sente, vive; tutto è subordinato al suo essere animale poetico”.

mattino azzurro”, “Io ho sofferto il dolore”, “I versi sono polvere chiusa”, descrivono gli stati d’animo altalenanti tra coraggio-paura, dubbio-certezza, follia- razionalità, eros-thanatos e vengono musicati con potenza espressiva. I suoi racconti, osserva il musicista, sono un insieme di realtà e fantasia, anche i suoi tanti innamoramenti di cui parla sono a volte falsati dall’immaginazione poiché “Traduce in canto lirico tutto ciò che vede, sente, vive; tutto è subordinato al suo essere animale poetico”.

Con tanto di piccoli fan che, conoscendo il programma ed essendosi collegati dalle loro classi fin dal giorno prima alla gita, hanno pattugliato la centrale piazza Vittorio Emanuele sperando di poter incontrare – e magari chiedere un autografo – a “quelli di CodyTrip”.

Con tanto di piccoli fan che, conoscendo il programma ed essendosi collegati dalle loro classi fin dal giorno prima alla gita, hanno pattugliato la centrale piazza Vittorio Emanuele sperando di poter incontrare – e magari chiedere un autografo – a “quelli di CodyTrip”.

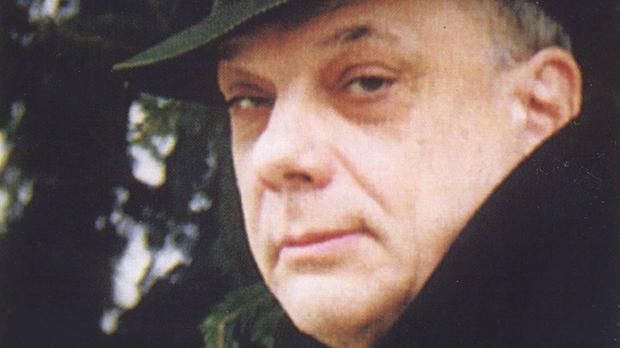

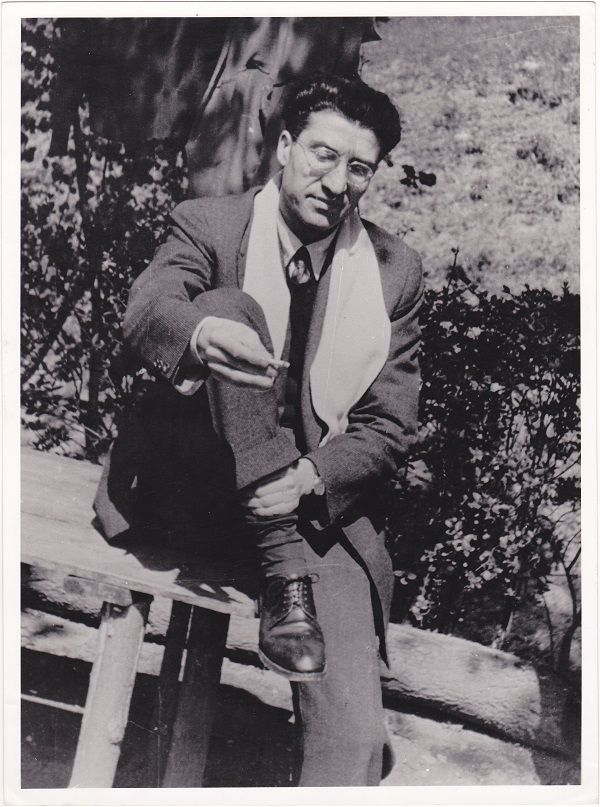

E anche quello, probabilmente, della sua maggiore connotazione emotiva. Tant’è che proprio sul frontespizio di una copia del libro, trovata il 27 agosto del 1950 sul tavolino della stanza dell’ “Albergo Roma” di piazza Carlo Felice a Torino, dove Pavese venne rinvenuto suicida, lo scrittore di Santo Stefano Belbo aveva voluto lasciare il suo ultimo messaggio: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. Accolti con tiepido entusiasmo dalla critica “engagé”dell’epoca, i “Dialoghi” furono invece particolarmente amati e considerati da Pavese il lavoro suo più importante. Nell’intento lodevole di restituire, dunque, all’opera il suo posto di giusto riguardo, rientra l’iniziativa dal titolo “Dialoghi con Leucò come non li avete mai ascoltati” promossa dalla “Fondazione Cesare Pavese” nell’attualissima forma di un “podcast” costituito da 10 (dei 27) episodi, in cui si raccolgono dialoghi fra uomini e dei, ma anche fra le diverse anime di Pavese. Fra prosa e poesia “un viaggio nel mito e in se’ stessi per scoprire che ogni uomo ha un destino e immortale è solo chi lo accetta”. Il “podcast”, realizzato in collaborazione con “LessonPod” (professionisti del suono, scrittori e comunicatori) presenterà, a partire da mercoledì 28 aprile, un episodio ogni due settimane, semplificato e della durata ognuno di 10 minuti circa, disponibile gratuitamente su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e altre principali piattaforme online. L’intento è quello di rispondere ad una precisa esigenza: rendere i “Dialoghi”, opera considerata per antonomasia la più difficile da leggere e comprendere, accessibile a tutti, soprattutto ai ragazzi, attraverso uno strumento tecnologico, decisamente innovattivo e accattivante. “Nei ‘Dialoghi con Leucò’ il lettore trova uno specchio – spiega Pierluigi Vaccaneo, direttore della ‘Fondazione Cesare Pavese’ – in cui trovare e ritrovare il proprio percorso umano, attraverso il Mito e la traduzione che del Mito fa Pavese stesso. L’opera é dunque una conversazione a più voci, dove lettore, autore, personaggi e Mito sono sullo stesso piano, svelati”. L’elenco dei “dialoghi” programmati prende avvio dal confronto fra Ulisse e Calipso affrontato ne #01 “L’isola”, per proseguire con #2 “La nube” e la storia del Titano Issione, seguita da #3 “La belva”, protagonista Endimione che può incontrare la selvaggia Artemide soltanto nel sonno. Gli altri episodi: #4 “Schiuma d’onda”, #5 “I due”, #6 “L’inconsolabile”, #7 “L’ospite”, #8 “Le streghe”, #9 “Il toro”, #10 “La vigna”.

E anche quello, probabilmente, della sua maggiore connotazione emotiva. Tant’è che proprio sul frontespizio di una copia del libro, trovata il 27 agosto del 1950 sul tavolino della stanza dell’ “Albergo Roma” di piazza Carlo Felice a Torino, dove Pavese venne rinvenuto suicida, lo scrittore di Santo Stefano Belbo aveva voluto lasciare il suo ultimo messaggio: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. Accolti con tiepido entusiasmo dalla critica “engagé”dell’epoca, i “Dialoghi” furono invece particolarmente amati e considerati da Pavese il lavoro suo più importante. Nell’intento lodevole di restituire, dunque, all’opera il suo posto di giusto riguardo, rientra l’iniziativa dal titolo “Dialoghi con Leucò come non li avete mai ascoltati” promossa dalla “Fondazione Cesare Pavese” nell’attualissima forma di un “podcast” costituito da 10 (dei 27) episodi, in cui si raccolgono dialoghi fra uomini e dei, ma anche fra le diverse anime di Pavese. Fra prosa e poesia “un viaggio nel mito e in se’ stessi per scoprire che ogni uomo ha un destino e immortale è solo chi lo accetta”. Il “podcast”, realizzato in collaborazione con “LessonPod” (professionisti del suono, scrittori e comunicatori) presenterà, a partire da mercoledì 28 aprile, un episodio ogni due settimane, semplificato e della durata ognuno di 10 minuti circa, disponibile gratuitamente su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e altre principali piattaforme online. L’intento è quello di rispondere ad una precisa esigenza: rendere i “Dialoghi”, opera considerata per antonomasia la più difficile da leggere e comprendere, accessibile a tutti, soprattutto ai ragazzi, attraverso uno strumento tecnologico, decisamente innovattivo e accattivante. “Nei ‘Dialoghi con Leucò’ il lettore trova uno specchio – spiega Pierluigi Vaccaneo, direttore della ‘Fondazione Cesare Pavese’ – in cui trovare e ritrovare il proprio percorso umano, attraverso il Mito e la traduzione che del Mito fa Pavese stesso. L’opera é dunque una conversazione a più voci, dove lettore, autore, personaggi e Mito sono sullo stesso piano, svelati”. L’elenco dei “dialoghi” programmati prende avvio dal confronto fra Ulisse e Calipso affrontato ne #01 “L’isola”, per proseguire con #2 “La nube” e la storia del Titano Issione, seguita da #3 “La belva”, protagonista Endimione che può incontrare la selvaggia Artemide soltanto nel sonno. Gli altri episodi: #4 “Schiuma d’onda”, #5 “I due”, #6 “L’inconsolabile”, #7 “L’ospite”, #8 “Le streghe”, #9 “Il toro”, #10 “La vigna”.