L’appuntamento è per le venti, davanti alla fontana Sebilj. Non ci si può sbagliare: è il simbolo di Sarajevo. Situata nel bel mezzo della Baščaršija, dispensa da oltre un secolo la sua acqua potabile, circondata da un infinità di piccioni che sembra d’essere in piazza San Marco a Venezia

Progettata nel 1891, sotto il protettorato austro-ungarico, ha la forma orientale di un gazebo e porta la firma dell’architetto ceco Alexander Wittek che la intese come interpretazione in chiave moderna delle fontane ottomane, prendendo a modello una fontana in pietra di Istanbul. Con il calare delle luci della sera s’accende di una luce dorata che emana un fascino straordinario. Per questa fontana vale la stessa leggenda di quella della moschea Gazi Husrev-beg: bevuta anche una sola volta la sua acqua, sarà impossibile lasciare Sarajevo per troppo tempo o non tornare ogni volta che il cuore lo desidera.Ovviamente, come ogni volta, non manco di berne una sorsata. Samir arriva, affannato, dal vicino ponte che attraversa la Miljacka. Si era recato, per una commissione, alla Sarajevska Pivara, il birrificio rosso e crema, con le grondaie in rame, dove si produce l’ottima Sarajevsko pivo. Con un quarto d’ora di ritardo arrivano anche gli altri e tutti insieme si sale in taxi, alla modica cifra di tre marchi,cioè di un euro e cinquanta centesimi, per le vie che s’inerpicano sulla collina verso il cimitero ebraico dove abbiamo prenotato il nostro aperitivo in un locale che sembra un balcone sulla città vecchia. Il tempo di due chiacchiere sorseggiando uno Spritz Rosso (ma ci sono anche le versioni azzurro,verde e giallo, in base allo stato d’animo di chi lo beve) e si ridiscende. Il taxista è un matto. Conoscerà anche le vie come le sue tasche ma si butta giù a rotta di collo per le viuzze. A tempo di record ci scarica in Mule Mustafe Bašeskije, a due passi da Sebilj. Paghiamo la corsa e scendiamo in fretta dall’auto pubblica. Samir ha prenotato per quattro la cena in una Ašćínica, i locali specializzati in zuppe e verdure ripiene che rappresentano, in assoluto, la vera cucina casalinga bosniaca. Non ce ne sono molte in città e questa – Hadžibajrić , al numero 59 di Veliki Čurčiluk – è la migliore della Baščaršija. Il menù è semplice ma gustoso: pita ripiena di spinaci, uova e kajmak, il formaggio di panna acida (la Zeljanica);punjene paprika, cioè peperoni ripieni; il ( o la, non saprei) grah, gustosa zuppa di fagioli cucinata alla moda di Mostar e cipolle ripiene, le sogan dolma. Ovviamente,per favorire la digestione,dove si va? In uno dei caffè orientali dove, con cinque marchi, si può fumare la Šiša (quello che noi, genericamente, chiamiamo narghilè) e bere i tipici tè bosniaci, ascoltando le sevdalinke, lente e malinconiche canzoni d’amore della tradizione ottomana.Siamo fortunati. In quello che scegliamo, sedendoci sugli sgabelli tra coloratissimi tappeti, si sta esibendo un duo,piuttosto attempato, che suona dal vivo il violino e il saz ,tipico mandolino orientale. L’atmosfera è di quelle giuste, da meditazione. Io non fumo, limitandomi a sorseggiare un amarognolo tè verde.La parola giusta,in questi casi,è “polako”, che significa “con calma”. Ed è con calma che Samir tira fuori dalla tasca un libro e inizia a leggere. Lui, l’italiano lo parla bene. Anche Dina se la cava mentre Goran, nonostante la buona volontà che ci mette,incespica in molte parole che a sentir lui gli “ingarbugliano la lingua”. In quanto a me, confesso la mia ignoranza: il bosniaco che si differenzia solo leggermente dal serbo e dal croato, è e rimane “arabo”, come usiamo dire spesso e impropriamente. Il brano che legge rappresenta “l’essenza della città, lo spirito notturno di Sarajevo”. E’ tratto da “Lettera del 1920″, di Ivo Andric. “A Sarajevo, chi soffra d’insonnia può sentire strani suoni nella notte cittadina.Pesantemente e con sicurezza batte l’ora della cattedrale cattolica: le due dopo mezzanotte. Passa piú di un minuto (esattamente settantacinque secondi, li ho contati) ed ecco che si fa vivo, con suono piú flebile, ma piú penetrante, l’orologio della Chiesa ortodossa, e anch’esso batte le due. Poco dopo, con voce sorda, lontana, il minareto della moschea imperiale batte le undici: ore arcane, alla turca, secondo strani calcoli di terre lontane, di parti straniere del mondo. Gli ebrei non hanno un orologio proprio che batta le ore, e solo Dio sa qual è in questo momento la loro ora, secondo calcoli sefarditi o ashkenaziti. Cosí, anche di notte, mentre tutto dorme, nella conta di ore deserte d’un tempo silenzioso, è vigile la diversità di questa gente addormentata, che da sveglia gioisce e patisce, banchetta e digiuna secondo quattro calendari diversi, tra loro contrastanti, e invia al cielo desideri e preghiere in quattro lingue liturgiche diverse. E questa differenza, ora evidente e aperta, ora nascosta e subdola, è sempre simile all’odio, spesso del tutto identica ad esso”.Terminata la lettura chiude il libro e lo rimette in tasca. Non c’è nulla da commentare perché in quelle parole c’è tutto. La musica, intanto, ci avvolge. Gli amici mi dicono che ci sono diverse traduzioni e spiegazioni per la parola “sevdah”. Alcuni giurano che viene dalla parola turca “sevda”, l’amore. Altri insistono sul termine persiano “soda”, che equivale a malinconia, oppure la parola “sawda”, che in arabo significa qualcosa di nero. Comunque la si metta, quello delle sevdalinke è un genere di nostalgia cantata e suonata, melodiosa, struggente. Si sta bene ma d’improvviso “s’incunea crudo il freddo e la città trema”,come nella canzone dei Csi. Era previsto un brusco abbassamento delle temperature ma all’improvviso quest’ariaccia fredda è scesa nel giardinetto all’aperto, sollevando polvere da terra e tovaglie dai tavolini. Dai pesanti bracieri d’ottone scintille rosse e gialle volano in aria, disegnando arabeschi infuocati nel buio. In fretta e furia due ragazzi ritirano tutto, mentre cadono le primi, pesanti gocce di pioggia. In un attimo ripassiamo davanti alla fontana di Sebilj e, ancora con un taxi, andiamo verso l’albergo, nei pressi della stazione ferroviaria. Piove a dirotto. Al mattino dopo,in un silenzio profondo,ovattato, ecco la sorpresa: nevica, e viene giù anche bene, a larghe falde. Fa freddo e nevica, a Sarajevo.

Poco importa se siamo a metà aprile. Ieri c’erano diciotto gradi e poi, tutto di un colpo, dalle vette della Bjelašnica e dell’Igman è sceso il soffio gelido della retroguardia del generale Inverno, ultimo e disperato colpo di coda della stagione dei brividi. Quando raggiungo la Baščaršija un nevischio gelato che pare ghiaccio tritato ci fa rabbrividire tutti. Trema, “livida trema”, Sarajevo. Nonostante il maglione ,la giacca con il bavero alzato e la bella, calda sciarpa che ho comprato al bazar il freddo mi entra nelle ossa. Anche Goran e Samir soffrono il freddo. Dina ha le gote e le mani arrossate, sulle quali soffia un fiato che si condensa in nuvole dense al contatto con l’aria gelida che, a folate, mulina nel dedalo delle viuzze. Sembra pieno inverno, con i tetti delle case e le cupole delle moschee bianchi come i paesaggi infarinati dei presepi. Capita, non è una novità. E Sarajevo è, in tempo di pace, più bella e seducente che mai.

Marco Travaglini

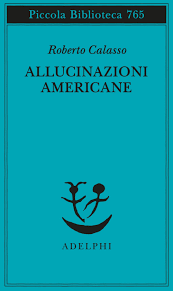

In questi giorni di fine estate è venuto a mancare Roberto Calasso,

In questi giorni di fine estate è venuto a mancare Roberto Calasso,

Chiude il volume una lucida analisi sul tema della laicità,del Cristianesimo e dell’ Islam con pagine che sembrano scritte dopo l’occupazione talebana di Kabul . Sarà anche un modo per rendere omaggio a tre anni dalla morte a Giovanni Ramella ,preside del Liceo “ d’Azeglio” a cui è dedicato un capitolo del libro. E’ stato scelto un parco attrezzato per grandi eventi alle porte di Torino, con il massimo distanziamento ed ampio parcheggio, messo a disposizione dall’Assessore alla Cultura di Moncalieri, LAURA POMPEO, che coordinerà l’Incontro. Sono obbligatori il green pass e la prenotazione (

Chiude il volume una lucida analisi sul tema della laicità,del Cristianesimo e dell’ Islam con pagine che sembrano scritte dopo l’occupazione talebana di Kabul . Sarà anche un modo per rendere omaggio a tre anni dalla morte a Giovanni Ramella ,preside del Liceo “ d’Azeglio” a cui è dedicato un capitolo del libro. E’ stato scelto un parco attrezzato per grandi eventi alle porte di Torino, con il massimo distanziamento ed ampio parcheggio, messo a disposizione dall’Assessore alla Cultura di Moncalieri, LAURA POMPEO, che coordinerà l’Incontro. Sono obbligatori il green pass e la prenotazione (  Era la Svizzera dall’immagine quasi mitica che venne descritta, nel 1781, da William Coxe nelle sue “Lettres sur l’état de la Suisse”. E l’élite europea corse a visitare la nazione delle alte cime, dei ghiacciai e delle cascate, dei laghi e della democrazia, degli alpeggi e delle “persone autentiche” che valeva la pena di conoscere e d’incontrare nei vari cantoni. Ci si trovava davanti ad uno dei segni più evidenti del tramonto dell’egemonia urbana e della ricerca, soprattutto attraverso la villeggiatura, di grandi spazi di libertà, del contatto con la natura “in presa diretta”. La sedentarietà veniva vista con diffidenza, era sinonimo di perdizione, corruzione mentre l’avventura del viaggio, della scoperta di un orizzonte più largo esercitava un fascino irresistibile. Fino alla grande depressione del 1929, il turismo fu in ogni caso un fenomeno per pochi. Erano gli aristocratici a conoscere e praticare l’arte del savoir-vivre e del saper viaggiare. Basta vedere il profilo del turista-tipo del 1800 per rendersene conto. Scorrendo i resoconti dei bollettini delle stazioni turistiche che, nella loro compilazione, riportavano l’elenco delle nazionalità e delle professioni si comprende come il fenomeno turistico era composto per un buon 80% da nobili ereditieri, da un 15% formato da rappresentanti del clero, ufficiali e uomini di legge e, in ultimo, da un restante e modesto 5% di commercianti e banchieri. A metà del XIX secolo fecero la loro comparsa le grandi collane di guide e i “tascabili” conquistarono il mercato. E, guarda caso, sia l’inglese “Murray” sia la tedesca “Baedeker” e la francese “Joanne” esordirono con un volume sulla Svizzera. La montagna “chiamava” i più arditi a praticare l’alpinismo, un fenomeno che appassiona e travolge. Nell’arco di una generazione, dopo la fondazione dell’Alpine Club nel 1857, gran parte delle vette delle Alpi furono conquistate. Due categorie di persone che amavano le “quote alte” s’incontrarono: gli alpinisti, una minoranza, e i villeggianti che, a valle, osservavano, commentando. Col passare degli anni ci si chiese se non potesse essere la montagna, d’estate, a surrogare la funzione del mare d’inverno, quella di “far prendere dell’aria buona”, contemplare i panorami e rimettersi in forma. A metà dell’800 una pattuglia di intraprendenti albergatori delle Alpi, soprattutto in Svizzera ed Austria, ma anche sul versante italiano, riuscì ad attirare una buona clientela promettendole la bellezza del soggiorno in montagna, godendo il sole e l’aria frizzante, senza rinunciare ai comfort. Nascono così le prime stazioni climatiche e, verso la fine del secolo, si sviluppa una nuova usanza: il breve soggiorno in montagna dopo la cura termale.

Era la Svizzera dall’immagine quasi mitica che venne descritta, nel 1781, da William Coxe nelle sue “Lettres sur l’état de la Suisse”. E l’élite europea corse a visitare la nazione delle alte cime, dei ghiacciai e delle cascate, dei laghi e della democrazia, degli alpeggi e delle “persone autentiche” che valeva la pena di conoscere e d’incontrare nei vari cantoni. Ci si trovava davanti ad uno dei segni più evidenti del tramonto dell’egemonia urbana e della ricerca, soprattutto attraverso la villeggiatura, di grandi spazi di libertà, del contatto con la natura “in presa diretta”. La sedentarietà veniva vista con diffidenza, era sinonimo di perdizione, corruzione mentre l’avventura del viaggio, della scoperta di un orizzonte più largo esercitava un fascino irresistibile. Fino alla grande depressione del 1929, il turismo fu in ogni caso un fenomeno per pochi. Erano gli aristocratici a conoscere e praticare l’arte del savoir-vivre e del saper viaggiare. Basta vedere il profilo del turista-tipo del 1800 per rendersene conto. Scorrendo i resoconti dei bollettini delle stazioni turistiche che, nella loro compilazione, riportavano l’elenco delle nazionalità e delle professioni si comprende come il fenomeno turistico era composto per un buon 80% da nobili ereditieri, da un 15% formato da rappresentanti del clero, ufficiali e uomini di legge e, in ultimo, da un restante e modesto 5% di commercianti e banchieri. A metà del XIX secolo fecero la loro comparsa le grandi collane di guide e i “tascabili” conquistarono il mercato. E, guarda caso, sia l’inglese “Murray” sia la tedesca “Baedeker” e la francese “Joanne” esordirono con un volume sulla Svizzera. La montagna “chiamava” i più arditi a praticare l’alpinismo, un fenomeno che appassiona e travolge. Nell’arco di una generazione, dopo la fondazione dell’Alpine Club nel 1857, gran parte delle vette delle Alpi furono conquistate. Due categorie di persone che amavano le “quote alte” s’incontrarono: gli alpinisti, una minoranza, e i villeggianti che, a valle, osservavano, commentando. Col passare degli anni ci si chiese se non potesse essere la montagna, d’estate, a surrogare la funzione del mare d’inverno, quella di “far prendere dell’aria buona”, contemplare i panorami e rimettersi in forma. A metà dell’800 una pattuglia di intraprendenti albergatori delle Alpi, soprattutto in Svizzera ed Austria, ma anche sul versante italiano, riuscì ad attirare una buona clientela promettendole la bellezza del soggiorno in montagna, godendo il sole e l’aria frizzante, senza rinunciare ai comfort. Nascono così le prime stazioni climatiche e, verso la fine del secolo, si sviluppa una nuova usanza: il breve soggiorno in montagna dopo la cura termale. vetta alla Gnifetti dove oggi si trova il rifugio intitolato alla memoria della sovrana, oppure occuparsi dell’alloggio e del vitto di quella clientela. I poveri, quando si mettevano in viaggio, lo facevano per necessità alla ricerca di un lavoro che non riuscivano a trovare in loco. Il vocabolo vacanza, semplicemente, non apparteneva al loro lessico. Né da un saggio efficace, in uno dei periodici “Racconti d’estate” pubblicati dal quotidiano “La Stampa”, Mario Rigoni Stern. Per lui e la sua generazione, bambini e adolescenti negli anni ’30 del ‘900, la vita trascorreva sui banchi tra l’autunno e la primavera e nei campi, coadiuvando gli adulti nei lavori agricoli, in estate. Il servizio militare, persino la partecipazione di Rigoni Stern al secondo conflitto mondiale, consentì allo scrittore di fruire di “licenze” trascorse non nell’ozio ma, ancora una volta, nei campi. Anche il periodo postbellico non mutò sostanzialmente questo tenore di vita spartano. Fino a quando, ormai passati i quarant’anni, per festeggiare il primo contratto firmato con una casa editrice si concesse alcuni giorni in un alpeggio poco sopra casa, sull’altipiano dei Sette Comuni. Ma anche in quel caso Rigoni Stern aiutava l’alpigiano con la mungitura, coadiuvandolo nella confezione del formaggio, cuocendo la polenta. La prima vera vacanza, al mare di Puglia ormai raggiunta una certa notorietà letteraria, nel Racconto d’estate di Rigoni Stern arriva praticamente alle porte della pensione. Ci fu invece chi, come il verbanese Nino Chiovini, partigiano e scrittore, che le vacanze scolastiche ebbe la fortuna di farle, già negli anni ’30, nel paese d’origine della famiglia a Ungiasca, in valle Intrasca. Ecco l’affresco che, delle estati dell’infanzia e dell’adolescenza, tracciò in “Ungiasca perduta” (pubblicato nel fascicolo n. 9 di Verbanus, edito nel 1988). “Mi piacque – racconta – fin dal principio passare le vacanze estive a Ungiasca. In quanto ad amicizie, problema importante per un ragazzo fuori sede, le circostanze mi consentirono di tenere il piede in due staffe.

vetta alla Gnifetti dove oggi si trova il rifugio intitolato alla memoria della sovrana, oppure occuparsi dell’alloggio e del vitto di quella clientela. I poveri, quando si mettevano in viaggio, lo facevano per necessità alla ricerca di un lavoro che non riuscivano a trovare in loco. Il vocabolo vacanza, semplicemente, non apparteneva al loro lessico. Né da un saggio efficace, in uno dei periodici “Racconti d’estate” pubblicati dal quotidiano “La Stampa”, Mario Rigoni Stern. Per lui e la sua generazione, bambini e adolescenti negli anni ’30 del ‘900, la vita trascorreva sui banchi tra l’autunno e la primavera e nei campi, coadiuvando gli adulti nei lavori agricoli, in estate. Il servizio militare, persino la partecipazione di Rigoni Stern al secondo conflitto mondiale, consentì allo scrittore di fruire di “licenze” trascorse non nell’ozio ma, ancora una volta, nei campi. Anche il periodo postbellico non mutò sostanzialmente questo tenore di vita spartano. Fino a quando, ormai passati i quarant’anni, per festeggiare il primo contratto firmato con una casa editrice si concesse alcuni giorni in un alpeggio poco sopra casa, sull’altipiano dei Sette Comuni. Ma anche in quel caso Rigoni Stern aiutava l’alpigiano con la mungitura, coadiuvandolo nella confezione del formaggio, cuocendo la polenta. La prima vera vacanza, al mare di Puglia ormai raggiunta una certa notorietà letteraria, nel Racconto d’estate di Rigoni Stern arriva praticamente alle porte della pensione. Ci fu invece chi, come il verbanese Nino Chiovini, partigiano e scrittore, che le vacanze scolastiche ebbe la fortuna di farle, già negli anni ’30, nel paese d’origine della famiglia a Ungiasca, in valle Intrasca. Ecco l’affresco che, delle estati dell’infanzia e dell’adolescenza, tracciò in “Ungiasca perduta” (pubblicato nel fascicolo n. 9 di Verbanus, edito nel 1988). “Mi piacque – racconta – fin dal principio passare le vacanze estive a Ungiasca. In quanto ad amicizie, problema importante per un ragazzo fuori sede, le circostanze mi consentirono di tenere il piede in due staffe. L’avvenimento non sfuggì ai quotidiani nazionali, che ne diedero ampio risalto.Con la teleferica, dopo gli anni ’20, iniziò l’era degli impianti di risalita meccanica. Lo ski-lift sganciabile fu inventato nel 1935 da Pomagalski. Esplose la moda in un vero e proprio “boom” nelle regioni alpine: lo sci, a tutti i livelli, diventò il tratto di unione tra turismo e montagna. Tra il Verbano e il Cusio il Mottarone venne preso d’assalto grazie alla sua collocazione geografica che consentirà di ribattezzarlo con il nomignolo di “montagna dei milanesi”. Macugnaga e Formazza diventarono le due perle della discesa e della disciplina nordica del fondo. In generale i centri che abbinavano vacanza e sport si moltiplicarono in ragione dei profondi cambiamenti per gli sciatori che erano sempre più attrezzati a percorrere piste veloci, grazie alle risalite più agevoli. Ci volle ancora un po di tempo per far diventare il turismo invernale un fenomeno di massa anche perché i costi non serano del tutto agevoli. Negli anni cinquanta il costo di una settimana bianca per quattro persone era pari a uno stipendio medio mensile ed erano ancora delle élite a praticare questo tipo di vacanza. Ma l’attrazione fu tale da rendere fragile anche questa barriera. Nacquero a quel tempo le stazioni in alta montagna, si costruirono strade e alloggi, si instaurò una forte competizione anche nei prezzi e nell’offerta ricettiva. E il turismo montano diventò una radicata – e praticata – realtà. Questo processo fu più lento e complicato in una realtà come quella del VCO, all’estremo nord del Piemonte. Per molto tempo il turismo si era sviluppato attorno ai grandi alberghi del lago, alle ville patrizie, a villeggiature più modeste. E anche dopo il secondo conflitto mondiale resistette per anni un turismo povero, spesso di giornata con l’utilizzo generalizzato di mezzi pubblici. Ad esempio le ferrovie Nord di Milano, il traghetto Laveno-Verbania Intra, la ferrovia Intra-Premeno.Oppure la strada ferrata del Sempione sulla tratta tra Milano e Stresa, il trenino a cremagliera che saliva dalla “perla del lago Maggiore” fino alla vetta del Mottarone. O, ancora, in treno fino a Domodossola da lì con la ferrovia Vigezzina fino alle Centovalli e Locarno in Svizzera.

L’avvenimento non sfuggì ai quotidiani nazionali, che ne diedero ampio risalto.Con la teleferica, dopo gli anni ’20, iniziò l’era degli impianti di risalita meccanica. Lo ski-lift sganciabile fu inventato nel 1935 da Pomagalski. Esplose la moda in un vero e proprio “boom” nelle regioni alpine: lo sci, a tutti i livelli, diventò il tratto di unione tra turismo e montagna. Tra il Verbano e il Cusio il Mottarone venne preso d’assalto grazie alla sua collocazione geografica che consentirà di ribattezzarlo con il nomignolo di “montagna dei milanesi”. Macugnaga e Formazza diventarono le due perle della discesa e della disciplina nordica del fondo. In generale i centri che abbinavano vacanza e sport si moltiplicarono in ragione dei profondi cambiamenti per gli sciatori che erano sempre più attrezzati a percorrere piste veloci, grazie alle risalite più agevoli. Ci volle ancora un po di tempo per far diventare il turismo invernale un fenomeno di massa anche perché i costi non serano del tutto agevoli. Negli anni cinquanta il costo di una settimana bianca per quattro persone era pari a uno stipendio medio mensile ed erano ancora delle élite a praticare questo tipo di vacanza. Ma l’attrazione fu tale da rendere fragile anche questa barriera. Nacquero a quel tempo le stazioni in alta montagna, si costruirono strade e alloggi, si instaurò una forte competizione anche nei prezzi e nell’offerta ricettiva. E il turismo montano diventò una radicata – e praticata – realtà. Questo processo fu più lento e complicato in una realtà come quella del VCO, all’estremo nord del Piemonte. Per molto tempo il turismo si era sviluppato attorno ai grandi alberghi del lago, alle ville patrizie, a villeggiature più modeste. E anche dopo il secondo conflitto mondiale resistette per anni un turismo povero, spesso di giornata con l’utilizzo generalizzato di mezzi pubblici. Ad esempio le ferrovie Nord di Milano, il traghetto Laveno-Verbania Intra, la ferrovia Intra-Premeno.Oppure la strada ferrata del Sempione sulla tratta tra Milano e Stresa, il trenino a cremagliera che saliva dalla “perla del lago Maggiore” fino alla vetta del Mottarone. O, ancora, in treno fino a Domodossola da lì con la ferrovia Vigezzina fino alle Centovalli e Locarno in Svizzera.