Con circa 15 mila visitatori negli ultimi tre giorni, continua la grande affluenza di cittadini e turisti che anche per il ponte del 25 aprile hanno scelto di passare qualche ora tra le bellezze e la ricca offerta culturale dei Musei Reali.

Nello specifico, sono stati infatti 10684 gli ingressi ai Musei Reali mentre in 1300 hanno scelto di visitare A tu per tu con Leonardo, la mostra che racconta e documenta l’attività del grande maestro del Rinascimento italiano dagli esordi della sua carriera a Firenze fino agli studi milanesi dedicati alle macchine, all’anatomia, alle proporzioni e alle espressioni del volto umano, per arrivare al sogno del volo.

Continua inoltre l’enorme successo della mostra Vivian Maier Inedita, su una delle più affascinanti esponenti della street photography, che ha registrato circa 3 mila ingressi in questo lungo weekend.

Sono 7.647 le persone che hanno visitato, invece, le collezioni permanenti e le mostre in corso della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, del MAO Museo d’Arte Orientale e di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica

In particolare, 3590 persone hanno visitato Palazzo Madama, 2953 il MAO e 1104 la GAM.

Ricordiamo le mostre in corso:

GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna

UNA COLLEZIONE SENZA CONFINI. Arte internazionale dal 1990 – fino al 25 settembre 2022

CARLO LEVI. Viaggio in Italia: luoghi e volti – 9 febbraio – 8 maggio 2022

VINCENZO AGNETTI (In VideotecaGAM) – 22 febbraio – 12 giugno 2022

MAO Museo d’Arte Orientale

KAKEMONO. Cinque secoli di pittura giapponese. La Collezione Perino

12 novembre 2021 – 25 Aprile 2022

CREDERE CON IL CORPO NEL SUD-EST ASIATICO. Esposizione fotografica a cura di Eva Rapoport

27 novembre 2021 – 1 maggio 2022

ROTAZIONE | La veste del Buddha. Preziosi kesa giapponesi dalle collezioni del MAO

28 marzo – 29 settembre 2022

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica

INVITO A POMPEI – 8 aprile – 29 agosto 2022

Mostra assolutamente doverosa, a cavallo di quel 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione, che dopo circa ottant’anni, ancora non è riuscita (con l’indispensabile neutralità critica) a mettere in piena luce il ruolo determinante del “Regio Esercito” ai fini della Liberazione dell’Italia a fianco delle Armate anglo-americane. Organizzata dall’“ANARTI-Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia” in collaborazione con il “Museo Storico Nazionale d’Artiglieria”, la rassegna “1943-1945. Dai Gruppi di Combattimento al nuovo Esercito Italiano” vuole essere un racconto per immagini, testi, curiosità varie e reperti d’epoca di un importante capitolo della nostra Storia, dal 25 luglio 1943 al maggio 1945, per il quale ancora manca una valutazione storica corretta rispetto al generoso impegno delle nostre Forze Armate che, dopo l’Armistizio di Badoglio dell’8 settembre e per 19 lunghi mesi di guerra, diedero prova di grande coraggio e amor patrio “da protagonisti e non da gregari” combattendo a fianco degli Alleati contro i tedeschi fino alla Liberazione del Paese. Inaugurata il 22 aprile scorso (relatori gli storici Gianni Oliva e Pier Franco Quaglieni), la mostra è ospitata, fino alla prossima domenica 1° maggio, presso il “Mastio della Cittadella” di corso Galileo Ferraris ed è curata dal giornalista Pier Carlo Sommo. Dall’armistizio badogliano fino al contributo delle Forze Armate alle formazioni partigiane e a quello prestato dai soldati prigionieri negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, l’iter espositivo racconta di guerre, di sacrifici umani e atti eroici, spesso ancora oggi trascurati e molto poco conosciuti. “Oltre ai significativi fatti – si è sottolineato – della difesa di Roma e di Cefalonia, ve ne furono molti altri, in Italia e all’estero, che sono stati dimenticati, come la cacciata dei tedeschi dalla Corsica

Mostra assolutamente doverosa, a cavallo di quel 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione, che dopo circa ottant’anni, ancora non è riuscita (con l’indispensabile neutralità critica) a mettere in piena luce il ruolo determinante del “Regio Esercito” ai fini della Liberazione dell’Italia a fianco delle Armate anglo-americane. Organizzata dall’“ANARTI-Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia” in collaborazione con il “Museo Storico Nazionale d’Artiglieria”, la rassegna “1943-1945. Dai Gruppi di Combattimento al nuovo Esercito Italiano” vuole essere un racconto per immagini, testi, curiosità varie e reperti d’epoca di un importante capitolo della nostra Storia, dal 25 luglio 1943 al maggio 1945, per il quale ancora manca una valutazione storica corretta rispetto al generoso impegno delle nostre Forze Armate che, dopo l’Armistizio di Badoglio dell’8 settembre e per 19 lunghi mesi di guerra, diedero prova di grande coraggio e amor patrio “da protagonisti e non da gregari” combattendo a fianco degli Alleati contro i tedeschi fino alla Liberazione del Paese. Inaugurata il 22 aprile scorso (relatori gli storici Gianni Oliva e Pier Franco Quaglieni), la mostra è ospitata, fino alla prossima domenica 1° maggio, presso il “Mastio della Cittadella” di corso Galileo Ferraris ed è curata dal giornalista Pier Carlo Sommo. Dall’armistizio badogliano fino al contributo delle Forze Armate alle formazioni partigiane e a quello prestato dai soldati prigionieri negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, l’iter espositivo racconta di guerre, di sacrifici umani e atti eroici, spesso ancora oggi trascurati e molto poco conosciuti. “Oltre ai significativi fatti – si è sottolineato – della difesa di Roma e di Cefalonia, ve ne furono molti altri, in Italia e all’estero, che sono stati dimenticati, come la cacciata dei tedeschi dalla Corsica  rivendicata dai francesi, nonostante il loro ruolo marginale”. “L’8 settembre 1943 fu una tragedia nazionale– hanno ribadito i relatori – ma anche, e principalmente, un punto di svolta in una situazione bellico – politica disastrosa che, per l’Italia, proseguendo invariata, avrebbe portato ad un disastro materiale e istituzionale totale come quello poi subito nel 1945 da Germania e Giappone”. E ancora: “Molto si è discusso sul trasferimento del Re e del governo a Brindisi. È doveroso dire che sul piano politico fu una scelta corretta, in quanto preservare l’operatività del governo legittimo era politicamente giusto, ma il tutto fu fatto in modo maldestro, senza coordinamento né nel lasciare Roma né nell’insediarsi a Brindisi. Il principe ereditario Umberto con coraggio personale e consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali richiese al padre di lasciarlo a Roma per organizzare la resistenza. Vanamente. Questo fatto lese la sua immagine poi spesso collegata a eventi negativi che fu costretto a subire, nonostante il suo coraggioso impegno con l’Esercito che risalì la penisola”. E le immagini raccolte al “Mastio” ben testimoniano lo sforzo incredibile dei soldati italiani nella Campagna d’Italia, a Montelungo, a Monte Marrone, a Filottrano o lungo la “Linea Gustav” (o Linea Invernale”), organizzati – proprio per il loro coraggio – in sei “Gruppi di Combattimento” attrezzati con armi e divise inglesi e in otto “Divisioni Ausiliarie” e tre di “Sicurezza Interna”, che divennero – con ingenti tributi umani- essenziali quando sette Divisioni (tre statunitensi e quattro francesi) furono rimosse dalla penisola per partecipare, il 15 agosto del ’44, allo sbarco nella Francia meridionale. Di rilievo anche la partecipazione dei militari nelle missioni speciali nel Nord Italia. Circa 80mila militari operarono nelle unità partigiane. In totale furono oltre 500mila i militari di tutte le armi e gradi che parteciparono alla Lotta di Liberazione. “Al termine della

rivendicata dai francesi, nonostante il loro ruolo marginale”. “L’8 settembre 1943 fu una tragedia nazionale– hanno ribadito i relatori – ma anche, e principalmente, un punto di svolta in una situazione bellico – politica disastrosa che, per l’Italia, proseguendo invariata, avrebbe portato ad un disastro materiale e istituzionale totale come quello poi subito nel 1945 da Germania e Giappone”. E ancora: “Molto si è discusso sul trasferimento del Re e del governo a Brindisi. È doveroso dire che sul piano politico fu una scelta corretta, in quanto preservare l’operatività del governo legittimo era politicamente giusto, ma il tutto fu fatto in modo maldestro, senza coordinamento né nel lasciare Roma né nell’insediarsi a Brindisi. Il principe ereditario Umberto con coraggio personale e consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali richiese al padre di lasciarlo a Roma per organizzare la resistenza. Vanamente. Questo fatto lese la sua immagine poi spesso collegata a eventi negativi che fu costretto a subire, nonostante il suo coraggioso impegno con l’Esercito che risalì la penisola”. E le immagini raccolte al “Mastio” ben testimoniano lo sforzo incredibile dei soldati italiani nella Campagna d’Italia, a Montelungo, a Monte Marrone, a Filottrano o lungo la “Linea Gustav” (o Linea Invernale”), organizzati – proprio per il loro coraggio – in sei “Gruppi di Combattimento” attrezzati con armi e divise inglesi e in otto “Divisioni Ausiliarie” e tre di “Sicurezza Interna”, che divennero – con ingenti tributi umani- essenziali quando sette Divisioni (tre statunitensi e quattro francesi) furono rimosse dalla penisola per partecipare, il 15 agosto del ’44, allo sbarco nella Francia meridionale. Di rilievo anche la partecipazione dei militari nelle missioni speciali nel Nord Italia. Circa 80mila militari operarono nelle unità partigiane. In totale furono oltre 500mila i militari di tutte le armi e gradi che parteciparono alla Lotta di Liberazione. “Al termine della  guerra – ricorda Pier Carlo Sommo – quel rinnovato ‘Regio Esercito’ fu il nucleo fondante dell’ ‘Esercito Italiano’ che abbiamo oggi”. “La Guerra di Liberazione fu un momento di aggregazione intorno al ricostituito Esercito e riflettere sul sacrificio dei soldati che combatterono per la libertà del Paese con risorse limitate ed un futuro di incognite ha da essere oggi di stimolo a operare con tenacia e al meglio per il bene del Paese”. Così insegna la Storia. La Buona Storia. Spesso inarrivabile alle ottuse orecchie del Potere. A ingresso libero, la mostra ospiterà sabato prossimo 30 aprile un dibattito finale tenuto dallo storico Aldo Alessandro Mola e dai generali Giorgio Blais e Antonio Zerrillo.

guerra – ricorda Pier Carlo Sommo – quel rinnovato ‘Regio Esercito’ fu il nucleo fondante dell’ ‘Esercito Italiano’ che abbiamo oggi”. “La Guerra di Liberazione fu un momento di aggregazione intorno al ricostituito Esercito e riflettere sul sacrificio dei soldati che combatterono per la libertà del Paese con risorse limitate ed un futuro di incognite ha da essere oggi di stimolo a operare con tenacia e al meglio per il bene del Paese”. Così insegna la Storia. La Buona Storia. Spesso inarrivabile alle ottuse orecchie del Potere. A ingresso libero, la mostra ospiterà sabato prossimo 30 aprile un dibattito finale tenuto dallo storico Aldo Alessandro Mola e dai generali Giorgio Blais e Antonio Zerrillo.

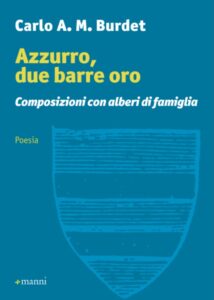

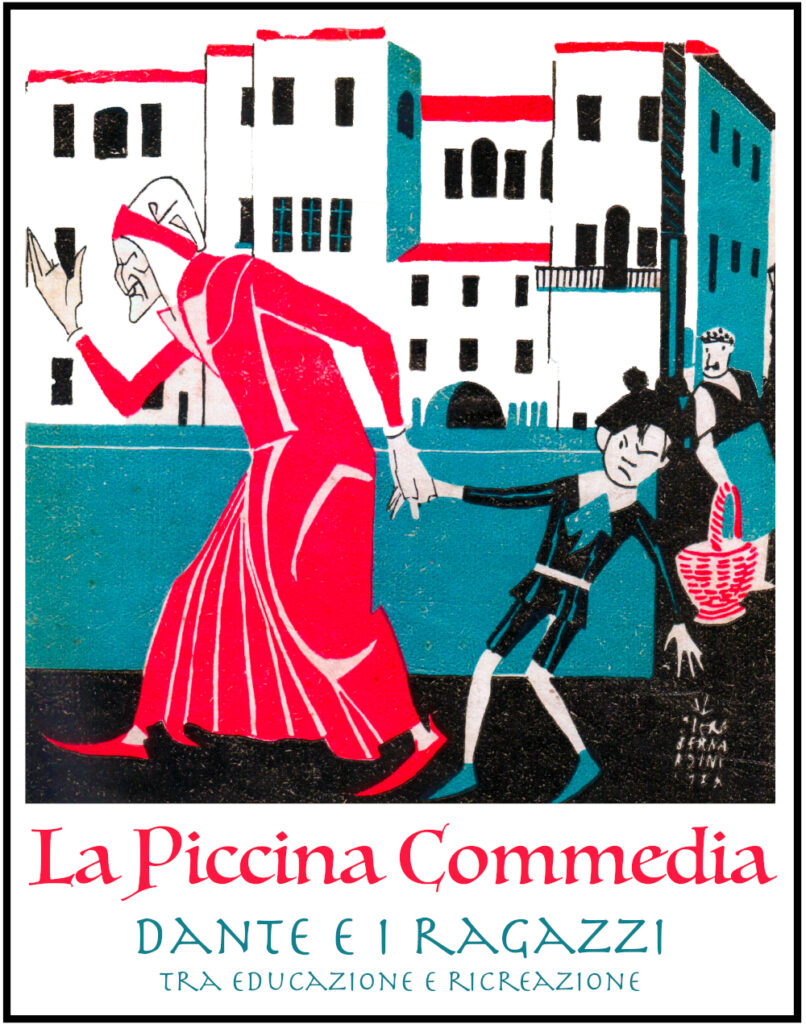

Dove mai, se non a Ivrea, dal 16 febbraio scorso “Capitale italiana del libro 2022”, poteva tenersi la “prima” della Giornata Mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore? Domanda retorica. E, infatti, sabato 23 aprile, alle ore 11, al “Teatro Giacosa” (piazza Teatro, 1) di Ivrea, prende ufficialmente il via la XII edizione de “Il Maggio dei Libri”, la campagna del “CEPELL – Centro per il libro e la lettura” (Istituto autonomo del Ministero della Cultura dipendente dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore) che, fino al 31 maggio, invita gli appassionati di libri e lettura ad organizzare iniziative in presenza e in digitale ispirate al tema istituzionale “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”. Particolarmente soddisfatta, Costanza Casali, assessore eporediese alla Cultura: “La partenza del ‘Maggio dei libri’ da Ivrea è un segnale importante per la Città e segna una tappa importante dell’anno da Capitale. Vogliamo coinvolgere il ‘Cepell’ nella costruzione del ‘Manifesto per il futuro del libro’, il nostro grande obiettivo. L’avvio dei lavori coinciderà con il ‘Salone del Libro’, dove saremo presenti e faremo il passaggio di consegne con l’attuale Capitale, Vibo Valentia”.

Dove mai, se non a Ivrea, dal 16 febbraio scorso “Capitale italiana del libro 2022”, poteva tenersi la “prima” della Giornata Mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore? Domanda retorica. E, infatti, sabato 23 aprile, alle ore 11, al “Teatro Giacosa” (piazza Teatro, 1) di Ivrea, prende ufficialmente il via la XII edizione de “Il Maggio dei Libri”, la campagna del “CEPELL – Centro per il libro e la lettura” (Istituto autonomo del Ministero della Cultura dipendente dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore) che, fino al 31 maggio, invita gli appassionati di libri e lettura ad organizzare iniziative in presenza e in digitale ispirate al tema istituzionale “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”. Particolarmente soddisfatta, Costanza Casali, assessore eporediese alla Cultura: “La partenza del ‘Maggio dei libri’ da Ivrea è un segnale importante per la Città e segna una tappa importante dell’anno da Capitale. Vogliamo coinvolgere il ‘Cepell’ nella costruzione del ‘Manifesto per il futuro del libro’, il nostro grande obiettivo. L’avvio dei lavori coinciderà con il ‘Salone del Libro’, dove saremo presenti e faremo il passaggio di consegne con l’attuale Capitale, Vibo Valentia”.

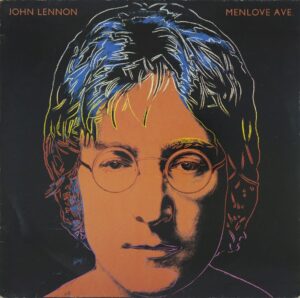

17 dicembre 1995

17 dicembre 1995

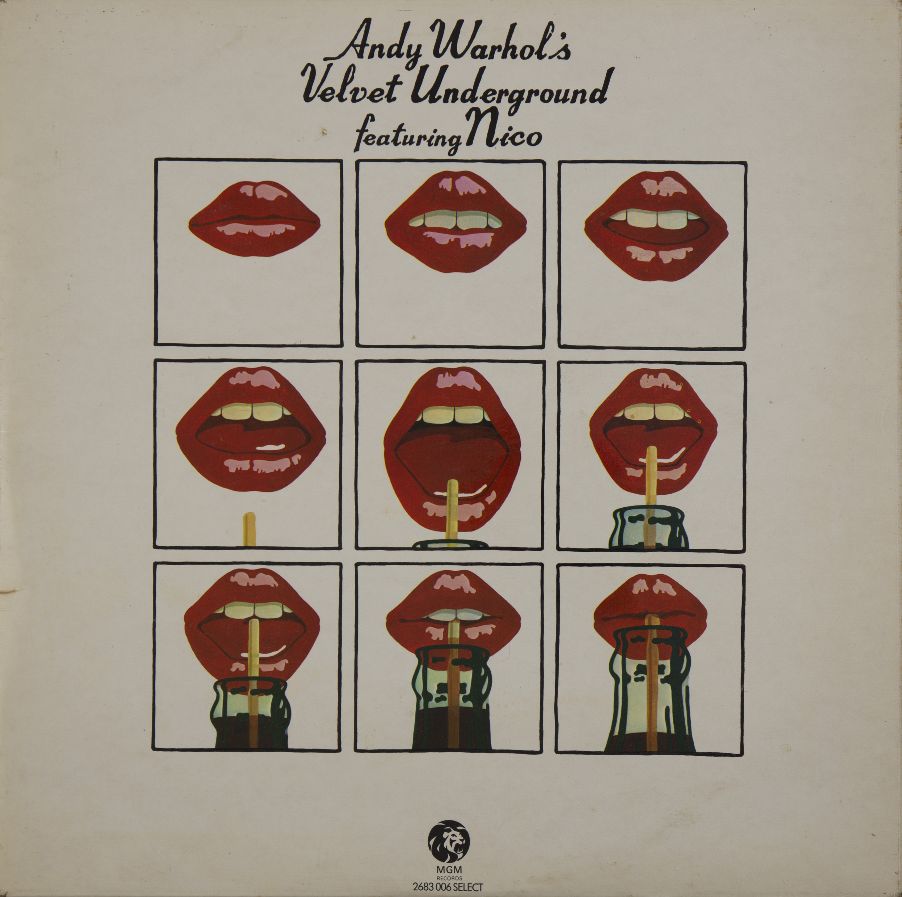

Un viaggio nella storia della musica e nei capolavori dell’iconografia pop del Novecento che hanno rivoluzionato il concetto di disco come oggetto del desiderio. Miró, Warhol, Koons, Bausquiat, Haring, gli italiani Clemente, Paladino, Lodola, Pistoletto, Nereo Rotelli, D’Angelo, Zorio, e grandi fotografi come Araki, Mapplethorpe, Ghirri, illustratori quali Crepax, Manara e tanti altri uniti nel segno della musica. Curata da Vincenzo e Giorgia Sanfo, con la collaborazione di Alessandra Mammì, Red Ronnie, Sergio Secondiano Sacchi, l’esposizione raccoglie 156 vinili, sculture, dipinti, grafiche e documenti di un mondo ancora in buona parte sconosciuto al grande pubblico.

Un viaggio nella storia della musica e nei capolavori dell’iconografia pop del Novecento che hanno rivoluzionato il concetto di disco come oggetto del desiderio. Miró, Warhol, Koons, Bausquiat, Haring, gli italiani Clemente, Paladino, Lodola, Pistoletto, Nereo Rotelli, D’Angelo, Zorio, e grandi fotografi come Araki, Mapplethorpe, Ghirri, illustratori quali Crepax, Manara e tanti altri uniti nel segno della musica. Curata da Vincenzo e Giorgia Sanfo, con la collaborazione di Alessandra Mammì, Red Ronnie, Sergio Secondiano Sacchi, l’esposizione raccoglie 156 vinili, sculture, dipinti, grafiche e documenti di un mondo ancora in buona parte sconosciuto al grande pubblico.

Springsteen e Annie Leibovitz, gli incontri come quello tra Mario Schifano e Andy Warhol sino ad artisti come Ugo Nespolo, Enzo Cucchi o Joseph Beuys che hanno utilizzato il vinile come mezzo di divulgazione delle proprie riflessioni.

Springsteen e Annie Leibovitz, gli incontri come quello tra Mario Schifano e Andy Warhol sino ad artisti come Ugo Nespolo, Enzo Cucchi o Joseph Beuys che hanno utilizzato il vinile come mezzo di divulgazione delle proprie riflessioni.