Alla Fondazione Mirafiore di Farinetti a Serralunga d’Alba due primi incontri dell’anno venerdì 17 e sabato 18 gennaio rispettivamente sul tema dell’Università e su quello di economia e felicità

La Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba promuove due incontri venerdì 17 gennaio alle ore 19 e sabato 18 gennaio alle ore 18.30 rispettivamente con Danilo Iervolino sul tema “L’Università italiana. A che punto siamo” e con Stefano Bartolini sul tema “Economia e felicità, un matrimonio possibile”.

Per il primo l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti con prenotazione obbligatoria sul sito della Fondazione Mirafiore, per il secondo è sold out ed è possibile iscriversi alla lista d’attesa.

La Fondazione E. Di Mirafiore di Serralunga d’Alba inaugura il nuovo anno del laboratorio di Resistenza Permanente, diretto da Paola e Oscar Farinetti con due appuntamenti legati al tema del tempo, fil rouge di questa edizione, esplorato attraverso le prospettive dell’istruzione, dell’economia e del benessere.

Venerdì 17 gennaio alle 19 il primo ospite sarà Danilo Iervolino, imprenditore visionario, fondatore dell’Università Telematica Pegaso e dal 2022 proprietario della casa editrice BFC Media e della squadra di Calcio Salernitana. Iervolino ha rivoluzionato il settore della formazione online, apportando innovazione in un campo apparentemente statico. Durante il suo intervento affronterà il tema della scuola e dell’Università italiane, condividendo la sua esperienza e interrogandosi sul ruolo delle istituzioni educative nel costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Non sarà soltanto un momento di analisi, ma anche di spunto verso l’azione per ripensare il ruolo dell’istruzione come motore di cambiamento sociale e culturale. Sarà un’occasione per riflettere su come le istituzioni educative possano rispondere alla sfida del presente, costruendo un sapere che sia realmente al servizio delle persone e della comunità.

Sabato 18 gennaio alle 18.30 sarà la volta di Stefano Bartolini, professore di Economia Politica all’Università di Siena, voce autorevole nel dibattito internazionale su economia e felicità. Nella sua lectio magistralis Bartolini esplorerà il rapporto tra prosperità economica e benessere personale e collettivo, analizzando i limiti del modello economico attuale e offrendo spunti per uno sviluppo e futuro più sostenibili. Bartolini guiderà il pubblico attraverso una riflessione profonda sul complesso legame tra crescita economica e felicità, affrontando una delle questioni più urgenti e al tempo stesso affascinanti del nostro tempo, se sia possibile conciliare la prosperità economica con la sostenibilità dell’ambiente, del tempo libero, della felicità.

La crescita economica ci ha liberato dalla libertà di massa, permettendo l’accesso ai beni di consumo, all’istruzione, alla sanità, ma anche producendo effetti negativi come crisi ecologiche, impoverimento delle relazioni interpersonali, sfociato negli ultimi decenni in solitudine di massa. L’impatto della crescita economica sul benessere delle persone è stato deludente. L’autore esplorerà gli effetti della crescita sulla qualità della vita, mettendo in evidenza non soltanto i progressi ottenuti, ma anche le contraddizioni del sistema.

Mara Martellotta

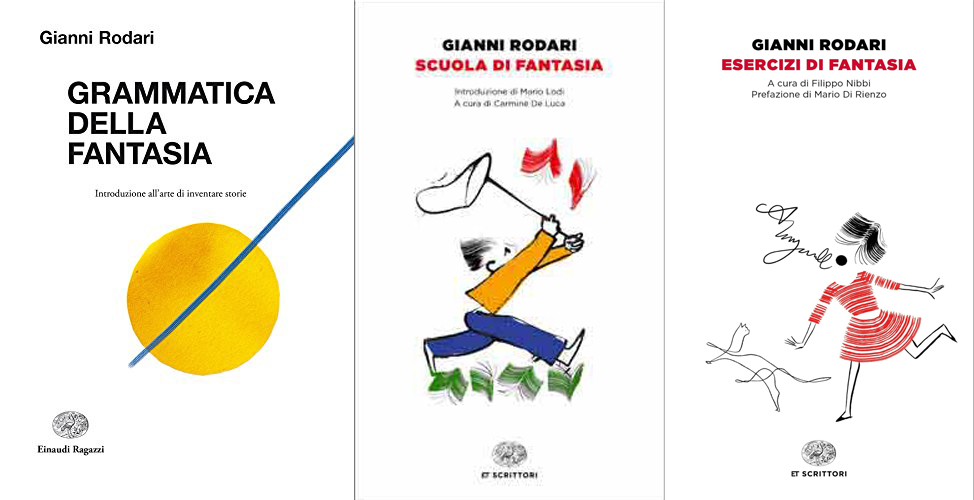

Un libro che rappresentava, come veniva precisato nel sottotitolo, una “introduzione all’arte di inventare storie“. È l’unico volume del più noto scrittore per l’infanzia, nato sul lago d’Orta a Omegna nel 1920, non dedicato alle storie, agli indovinelli e alle poesie, proponendo un contenuto teorico, dovuto alla paziente trascrizione a macchina da parte di una stagista di Reggio Emilia di appunti rimasti a lungo dimenticati. Le note in questione, scritte nelle seconda metà degli anni ’40, facevano parte della raccolta il Quaderno della fantasia. La Grammatica della fantasia è una sorta di manuale utile a stimolare la creatività, dove Rodari offre spunti, suggerimenti e strumenti per chi crede in questa pedagogia , attribuendo il giusto valore educativo e didattico all’immaginazione. Partendo dalle parole o dalle lettere che le compongono, Gianni Rodari suggerisce 42 giochi attraverso immagini, nonsense, indovinelli e favole. Ogni gioco ha un forte valore simbolico che offre una infinità di possibilità creative, sia per il bambino che per l’insegnante, semplicemente mettendo in moto la propria fantasia. Attraverso questa Grammatica si apprende che le fiabe non sono intoccabili, che si può giocare con esse, smontandole e ricreandole, coinvolgendo i bambini in prima persona nel loro processo formativo. La prova migliore della possibilità di imparare l’italiano in un modo divertente e creativo attraverso i giochi di parole, in piena continuità con il lavoro rodariano, è offerta da un altro libro molto bello, diventato ormai un classico: i Draghi locopei di Ersilia Zamponi, anch’essa omegnese. Pubblicato la prima volta nel 1986 da Einaudi, il libro dell’allora docente di lettere presso la Scuola media Gianni Rodari di Crusinallo esplicita bene l’uso intelligente fantasioso dei giochi di parole ( già il titolo dell’opera è l’anagramma dell’espressione “giochi di parole”).Il piacere dell’invenzione linguistica, l’emozione dell’intuire e dell’indovinare, la trasgressione del nonsense, l’intelligenza dell’ironia vengono stimolate magistralmente. Scriveva la Zamponi: “Giocando con le parole, i ragazzi arricchiscono il lessico; imparano ad apprezzare il vocabolario, che diventa potente alleato di gioco; colgono il valore della regola, la quale offre il principio di organizzazione e suggerisce la forma, in cui poi essi trovano la soddisfazione del risultato“. Un modo strepitoso di raccogliere l’eredità di Rodari, facendola vivere e respirare, rendendola più attuale che mai.

Un libro che rappresentava, come veniva precisato nel sottotitolo, una “introduzione all’arte di inventare storie“. È l’unico volume del più noto scrittore per l’infanzia, nato sul lago d’Orta a Omegna nel 1920, non dedicato alle storie, agli indovinelli e alle poesie, proponendo un contenuto teorico, dovuto alla paziente trascrizione a macchina da parte di una stagista di Reggio Emilia di appunti rimasti a lungo dimenticati. Le note in questione, scritte nelle seconda metà degli anni ’40, facevano parte della raccolta il Quaderno della fantasia. La Grammatica della fantasia è una sorta di manuale utile a stimolare la creatività, dove Rodari offre spunti, suggerimenti e strumenti per chi crede in questa pedagogia , attribuendo il giusto valore educativo e didattico all’immaginazione. Partendo dalle parole o dalle lettere che le compongono, Gianni Rodari suggerisce 42 giochi attraverso immagini, nonsense, indovinelli e favole. Ogni gioco ha un forte valore simbolico che offre una infinità di possibilità creative, sia per il bambino che per l’insegnante, semplicemente mettendo in moto la propria fantasia. Attraverso questa Grammatica si apprende che le fiabe non sono intoccabili, che si può giocare con esse, smontandole e ricreandole, coinvolgendo i bambini in prima persona nel loro processo formativo. La prova migliore della possibilità di imparare l’italiano in un modo divertente e creativo attraverso i giochi di parole, in piena continuità con il lavoro rodariano, è offerta da un altro libro molto bello, diventato ormai un classico: i Draghi locopei di Ersilia Zamponi, anch’essa omegnese. Pubblicato la prima volta nel 1986 da Einaudi, il libro dell’allora docente di lettere presso la Scuola media Gianni Rodari di Crusinallo esplicita bene l’uso intelligente fantasioso dei giochi di parole ( già il titolo dell’opera è l’anagramma dell’espressione “giochi di parole”).Il piacere dell’invenzione linguistica, l’emozione dell’intuire e dell’indovinare, la trasgressione del nonsense, l’intelligenza dell’ironia vengono stimolate magistralmente. Scriveva la Zamponi: “Giocando con le parole, i ragazzi arricchiscono il lessico; imparano ad apprezzare il vocabolario, che diventa potente alleato di gioco; colgono il valore della regola, la quale offre il principio di organizzazione e suggerisce la forma, in cui poi essi trovano la soddisfazione del risultato“. Un modo strepitoso di raccogliere l’eredità di Rodari, facendola vivere e respirare, rendendola più attuale che mai.