Nella sua città natale la più ampia mostra mai dedicata al grande Maestro astigiano

Fino al 1° marzo 2026

Asti

“Il disegno è uno dei miei due vizi capitali, più antico di quello per la musica e le canzoni”. A confessarlo, rivolgendosi a quanti ancora non lo conoscessero sotto questa veste artistica, è proprio lui. Icona indiscussa della storia della canzone d’autore, pianista di singolare formazione jazz e compositore dalle straordinarie risorse acclamato dai più prestigiosi palcoscenici mondiali, dall’“Olympia” di Parigi alla “Scala” di Milano nel 2023 (primo e unico artistica della scena cantautorale internazionale a calcare il palco del “Tempio” assoluto della Lirica), Paolo Conte (classe ’37) – dopo la breve parentesi dedicata all’“avvocatura” – dal ’74 decide di dedicarsi esclusivamente al “mestiere d’artista”, esercitato in quei due campi di passione e infinita visionarietà che sono per l’appunto la “musica” e la “pittura”. La “sua” musica e la “sua” pittura. Ancora Conte: “La composizione musicale manovra su di me in forma di eccitazione, mentre pittura e disegno mi danno calma e leggerezza”.

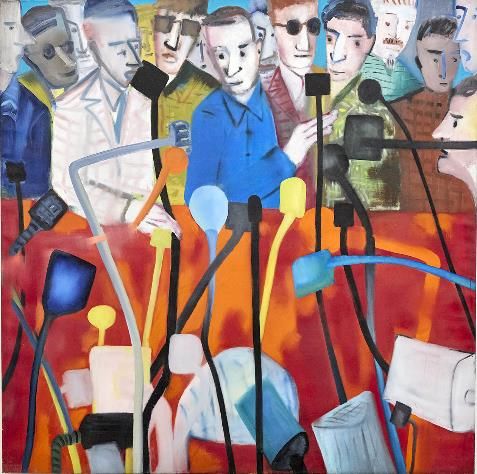

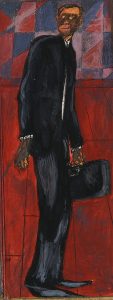

Dunque, passioni antiche, perseguite su strade parallele che spesso non hanno reticenza alcuna (anzi!) ad intrecciarsi fra segni, note, libertà di parola, di gesto e colore (quanta forza, in tal senso, in quell’uomo-scoiattolo “Squirrel – Uomo Circo” del ’74 e in quei “Fiori in un vento novecentista del 2000”) che, insieme, configurano “tanta, tanta roba”, ma soprattutto quella “malandrina originalità” d’espressione che subito ti fa capire da chi proviene il tutto. “Originalità” … e di qui il titolo perfetto – “Original” – dato alla mostra, la più ampia (dopo quelle dedicategli nel 2000 dal “Barbican Hall” di Londra fino al 2023, quando Conte è invitato ad esporre addirittura agli “Uffizi” di Firenze) mai dedicata in Italia e all’estero dalla sua Asti ed ospitata, fino al 1° marzo 2026, al barocco “Palazzo Mazzetti”, sede della “Pinacoteca Civica” astigiana. Qui hanno trovato posto, a firma del grande Maestro, e in una cornice che parla allo spettatore di una poetica “elegante, malinconica, jazzata e ironica”, ben 143 lavori su carta, realizzati con tecniche diverse e in un arco temporale durato quasi settant’anni. Curata da Manuela Furnari– saggista e autrice dei più importanti testi critici dedicati all’ opera di Paolo Conte – e organizzata, fra le varie Istituzioni, dalla “Fondazione Asti Musei”, “Fondazione Cassa di Risparmio di Asti”, “Regione Piemonte” e “Città di Asti” (con il contributo del “Ministero della Cultura”), l’esposizione dà anche ai visitatori la possibilità di accostarsi ad opere mai prima d’ora esposte, tra cui “Higginbotham” del 1957, tempera e inchiostro, dedicata a uno dei primi “swinganti” trombonisti jazz americani.

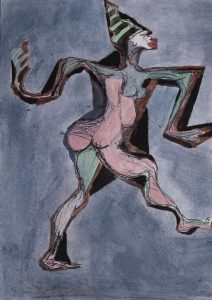

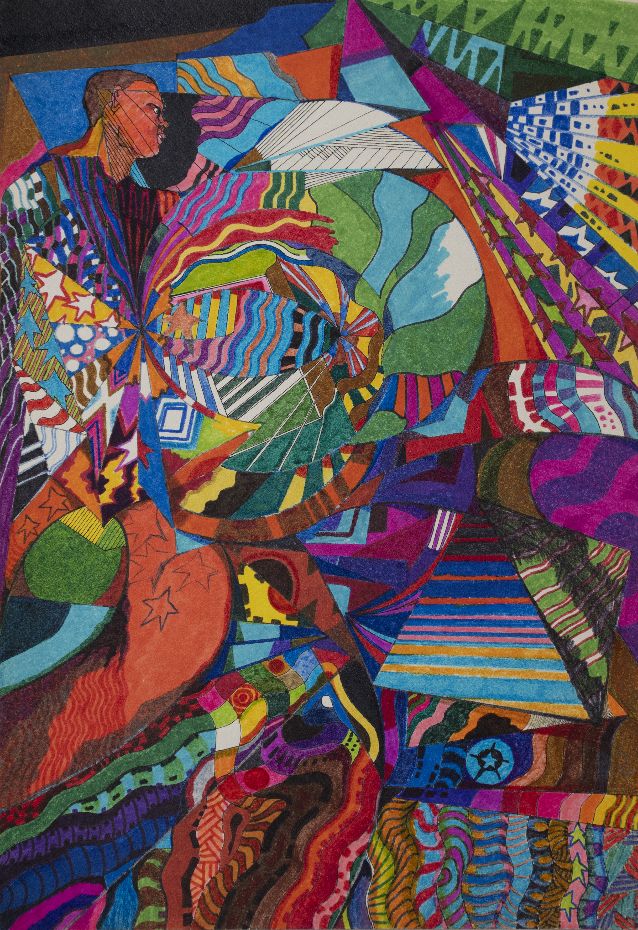

Altro nucleo importante della mostra è costituito dalla selezione di tavole tratte dalle oltre 1800 di “Razmataz”, l’undicesimo album registrato in studio e interamente scritto, musicato e disegnato da Paolo Conte. Ambientata in una Parigi anni ‘20, l’opera celebra – dietro la misteriosa scomparsa di una ballerina – l’attesa e l’arrivo in Europa della giovane musica americana, il jazz, interpretato nelle sue forme e figure più esotiche – spesso contorte, strette strette e alte alte – in una libertà formale che richiama le “Avanguardie del primo Novecento”, dai movimenti “futuristici” all’“espressionismo” più convulso e ribelle, “un periodo – afferma l’artista – carico per me di sensualità e di una immediata danzabilità che lo contraddistingue”.

Infine una terza sezione di opere (29) su “cartoncino nero” in cui Paolo Conte si affida alla suggestione delle linee e dei colori “in un omaggio garbato, talvolta venato di ironia, alla musica classica, al jazz, alla letteratura, all’arte”. Racconta Conte: “In un fornito negozio di belle arti, mi sono imbattuto in alcuni album di cartoncino nero che mi hanno immediatamente attratto. Quando li ho riguardati a casa non ho provato la ‘sindrome della pagina bianca’ come capita sovente agli scrittori, ma la curiosità del ‘foglio nero’ su cui ho fatto danzare i pastelli colorati. Tra curiosità e divertimento ho difeso questo mio esercizio di stile cercando la complicità nella cultura (musica classica, jazz, teatro, letteratura, arte)”. “Esercizio di stile”: così definisce l’artista questa nuova “pensata”. Ma anche in quei “cartoncini” c’è molto di più. C’è soprattutto quello che si chiama “il ritmo della composizione: linee, piani colorati, forme irregolari che si intersecano o si susseguono in un omaggio cordiale e divertito”. Da sottolineare ancora, fra le specificità della mostra, il singolare “percorso espositivo”. Le opere viaggiano affiancate secondo una scelta che non poteva che essere determinata, in maniera “original”, dallo stesso Maestro, con una sola avvertenza: “Lasciare al pubblico – sue parole – la possibilità di immaginare con libertà massima”.

Gianni Milani

Paoli Conte. “Original”

Palazzo Mazzetti, Corso Vittorio Alfieri 357, Asti; tel. 0141/530403 o www.museidiasti.com

Fino al 1° Marzo 2026 – Orari: dal lun. alla dom. 10/19

Nelle foto: Paolo Conte “Squirrel – Uomo Circo”, 1974; “Danza cinese vestita”, 2000; “Red Hot Mama, da Ramataz”, 1996; “Valigetta creola”, 1988

Al “Forte di Bard”, Unterthiner racconta tutta la sua passione per quella straordinaria area situata a nord del Circolo Polare Artico (non un continente unico, ma ricco di enormi giacimenti di petrolio, gas naturale e minerali, dal nichel al rame a rare pietre preziose) e per la sua umanità non meno che per la sua fauna, colta (anche dopo ore di appostamenti) nelle diverse stagioni: dagli orsi polari alle renne alle sterne e ai fulmari (uccelli d’alto mare, particolarmente diffusi nell’Oceano Atlantico).

Al “Forte di Bard”, Unterthiner racconta tutta la sua passione per quella straordinaria area situata a nord del Circolo Polare Artico (non un continente unico, ma ricco di enormi giacimenti di petrolio, gas naturale e minerali, dal nichel al rame a rare pietre preziose) e per la sua umanità non meno che per la sua fauna, colta (anche dopo ore di appostamenti) nelle diverse stagioni: dagli orsi polari alle renne alle sterne e ai fulmari (uccelli d’alto mare, particolarmente diffusi nell’Oceano Atlantico). A completare la mostra diciotto ritratti in bianco e nero realizzati da Unterthiner tra i residenti della piccola comunità di Longyearbyen (Svalbard), accompagnati da testimonianze sulla percezione dei mutamenti climatici e un pannello in grande formato dedicato alle “climate stripes”. Lungo il percorso espositivo è disponibile anche un documentario realizzato da “Raitre” (della durata di 20’), che racconta il Progetto “Una famiglia nell’Artico”.

A completare la mostra diciotto ritratti in bianco e nero realizzati da Unterthiner tra i residenti della piccola comunità di Longyearbyen (Svalbard), accompagnati da testimonianze sulla percezione dei mutamenti climatici e un pannello in grande formato dedicato alle “climate stripes”. Lungo il percorso espositivo è disponibile anche un documentario realizzato da “Raitre” (della durata di 20’), che racconta il Progetto “Una famiglia nell’Artico”.

Quest’anno, “The Others Art Fair” si è presentata con un titolo che suona come un manifesto: “The future is here, right now!”. Un invito a non attendere il futuro ma a viverlo e riscriverlo, attraverso le proposte di gallerie emergenti e consolidate, spazi indipendenti, artist-run space e home gallery.

Quest’anno, “The Others Art Fair” si è presentata con un titolo che suona come un manifesto: “The future is here, right now!”. Un invito a non attendere il futuro ma a viverlo e riscriverlo, attraverso le proposte di gallerie emergenti e consolidate, spazi indipendenti, artist-run space e home gallery.