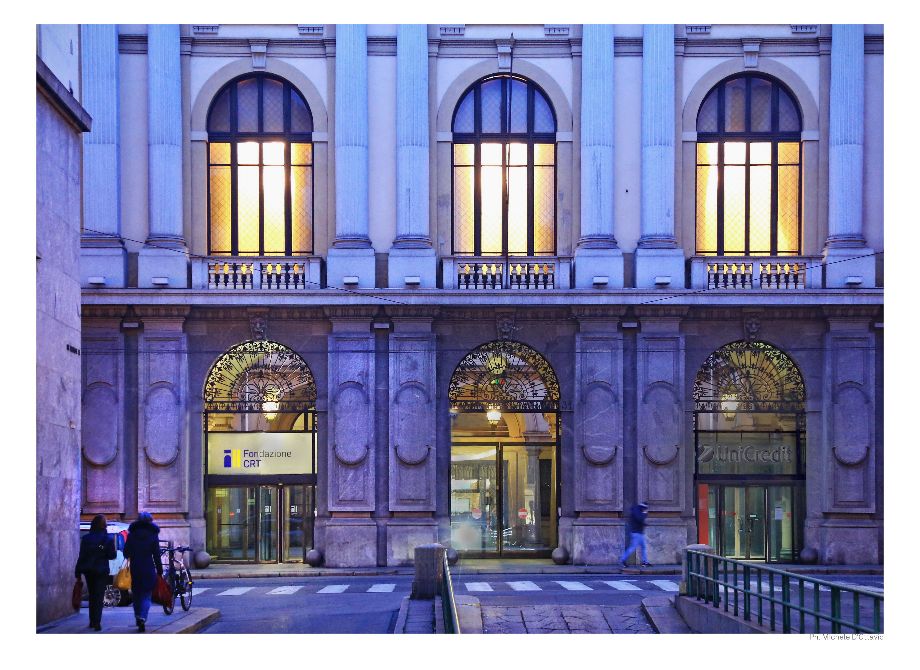

Prosegue l’attività della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT per il secondo semestre 2025

Dal 2000, la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, ente “art oriented” della Fondazione CRT, mette in campo azioni concrete volte a valorizzare talenti e ad arricchire il patrimonio culturale, alimentando al contempo un’estesa collezione di opere d’arte contemporanea, diventata nel tempo tra le più prestigiose a livello nazionale e internazionale.

Nel venticinquesimo anno dalla sua costituzione (27 dicembre 2000), la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT prosegue con impegno crescente nell’implementare le linee strategiche del proprio programma, consolidando di anno in anno la sua visione e il suo impatto grazie a singoli eventi e a progetti speciali: Spazio pubblico, scelto come luogo privilegiato per realizzare opere attraverso un processo di coinvolgimento attivo di abitanti, enti locali, associazioni, rendendo l’arte accessibile e partecipata; Internazionalizzazione: un’apertura a progetti oltre i confini della città di Torino e del Piemonte; Comunità, filo conduttore che attraversa tutti i progetti della Fondazione, intesa come destinazione dei progetti di Fondazione e come approccio diretto alla costruzione di una pluralità di gruppi, con l’obiettivo di creare connessioni e rafforzare il tessuto sociale attraverso l’arte; Professioni, quelle dell’arte contemporanea, un settore che richiede competenze specifiche che vanno incoraggiate e formate; Educazione, da sempre un pilastro dell’azione della Fondazione e strumento fondamentale per avvicinare persone di tutte le età ai linguaggi dell’arte, promuovendone la comprensione e l’apprezzamento; Collezione, il cuore dell’identità istituzionale della Fondazione, un patrimonio artistico a disposizione della collettività.

“La programmazione della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT racconta ciò che questi 25 anni sono stati, ma anche ciò che la Fondazione CRT ha voluto e continua a volere: promuovere la cultura come bene collettivo, generare valore attraverso l’arte, rendere il patrimonio accessibile a tutta la comunità – dichiara Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT -. Nata nel 2000 per valorizzare un nucleo di opere di Arte Povera, la Fondazione è cresciuta fino a diventare una realtà culturale di riferimento a livello internazionale, con una collezione di oltre 930 opere di 330 artisti, messa a disposizione della collettività e dei musei torinesi. Nel tempo abbiamo ampliato il nostro impegno, avvicinandoci sempre più al territorio, come con il progetto di arte pubblica Radis, e sostenendo attivamente il sistema dell’arte contemporanea piemontese. Abbiamo promosso progetti di rete nei campi della formazione e dell’educazione, come Aperto e aulArte, riconosciuti come best practice a livello nazionale. Oggi la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT continua a contribuire a rafforzare l’identità di Torino come capitale italiana dell’arte contemporanea: il ritorno in Italia del summit internazionale del CIMAM, proprio a Torino dopo oltre cinquant’anni, rappresenta un riconoscimento importante di questa visione aperta, dinamica e attenta alle nuove sfide, come quella dell’AI e della contaminazione tra arte e tecnologia, che trova una delle sue case naturali alle OGR Torino, hub di cultura e innovazione della Fondazione CRT, da dove CIMAM prenderà il via”.

“È per me una gioia veder riunite in questo ricco calendario le attività che vedranno la luce nei prossimi mesi, a testimonianza della continuità e dello sviluppo del programma 2024-2027 – dichiara Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT -. Le sei parole chiave, con le quali abbiamo sistematizzato la strategia dell’istituzione, rispecchiano le sue vocazioni originarie, collezionistiche ed educative e, d’altra parte, ne indirizzano gli investimenti, progettuali ed economici, verso programmi innovativi nell’ambito dell’arte nello spazio pubblico, dell’alta formazione e dell’internazionalizzazione. Intorno alla collezione, giunta all’importante traguardo dei suoi 25 anni, la Fondazione è oggi più che mai un’istituzione impegnata a favore della comunità dei pubblici dell’arte, del sistema e delle sue istituzioni. Sono certa che, dopo il successo delle prime edizioni, i programmi di arte pubblica Radis e di alta formazione Aperto confermeranno il valore strategico che rivestono per l’istituzione e il territorio. Infine, sono felice che la Fondazione CRT, insieme alla Fondazione Arte, sostenga la Conferenza annuale del CIMAM, un evento internazionale che si svolgerà a Torino nel novembre 2025 e che darà nuova visibilità e centralità alla nostra città”.

È qui che ho desiderato e poi creato

È qui che ho desiderato e poi creato