Da sabato 18 luglio ripartono le visite guidate alla dimora sabauda sede storica del Politecnico di Torino

Dopo oltre 100 giorni di chiusura a causa delle misure di contenimento dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, il Castello del Valentino, sede storica del politecnico di Torino e residenza sabauda dichiarata Patrimonio dell’umanità UNESCO, riapre al pubblico sabato 18 luglio 2020.

Il Castello, proprietà del Politecnico, è sede della Scuola di Architettura. Le stanze del piano nobile sono visitabili solo durante visite guidate gratuite, accompagnati da personale laureato selezionato dall’Ateneo. L’itinerario di un’ora prevede la visita delle stanze del piano nobile, sala delle colonne e cappella al piano terreno: è possibile che l’itinerario possa subire qualche variazione in caso di lavori di restauro e/o sale occupate da convegni.

La visita sarà svolta in assoluta sicurezza, con ingresso contingentato per gruppi di visitatori non superiori a 15 persone e l’adozione di tutte le norme di comportamento necessarie all’accesso a luoghi pubblici, come l’utilizzo delle mascherine e la misurazione della temperatura all’ingresso.

Ogni settimana, sarà quindi nuovamente possibile visitare il Castello, con due orari di ingresso al sabato mattina: alle 10.00 e alle 11.30. (prenotazione obbligatoria sul sito del Castello)

“Abbiamo scelto di riaprire il castello, appena possibile, a cittadini e turisti, consapevoli del patrimonio che abbiamo il privilegio di possedere, custodire e valorizzare”, dichiara la professoressa Annalisa Dameri, Referente Scientifico per i Restauri del Castello del Valentino.

Istruzioni per la visita e le prenotazioni

Misure per l’emergenza Covid-19

L’ingresso sarà contingentato e, grazie ad alcune semplici norme di comportamento, sarà garantita una visita piacevole e sicura:

Giorni di apertura

Il sabato, ore 10:00 e ore 11:30. La durata è di 1 ora circa.

I gruppi superiori a 15 persone possono concordare orari e giorni di visita inviando una mail a visite.castellodelvalentino@polito.it

È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’orario di inizio itinerario.

I minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto.

L’accesso avviene da Viale Pier Andrea Mattioli 39.

Chiusure

Il Castello sarà chiuso nel periodo delle festività natalizie, delle festività pasquali, il 24 giugno e durante le festività nazionali.

Modalità di prenotazione

Le visite guidate sono organizzate per un massimo di 15 persone e sono tenute da personale laureato in architettura che illustrerà i principali aspetti storici, artistici ed istituzionali del palazzo.

Prenotazioni al link: https://castellodelvalentino.polito.it/?page_id=935

Singoli Visitatori

È richiesta la prenotazione da effettuarsi esclusivamente on line almeno 24 ore prima della visita.

La prenotazione non è dovuta per i minori fino a 10 anni.

L’accesso avviene da Viale Pier Andrea Mattioli 39.

In caso di ritardo non sarà possibile accedere al Castello e verrà richiesta un’ulteriore prenotazione.

Le visite hanno la durata di un’ora circa.

Per i non prenotati, è possibile presentarsi direttamente al castello 15 minuti prima della partenza delle visite: l’accesso sarà possibile solo in caso di annullamento di prenotazioni e comunque sino a raggiungere un max di 15 persone per gruppo.

Lingua Itinerari

Le visite guidate sono in lingua italiana.

Su richiesta, per gruppi di minimo 15 persone, è possibile effettuare la visita in lingua inglese, francese, spagnolo (scrivere a visite.castellodelvalentino@polito.it)

Controlli di sicurezza

All’ingresso, ogni visitatore sarà sottoposto ai necessari controlli di sicurezza.

Non è consentito:

– introdurre valigie, trolley, sacche, zaini, bottiglie di plastica o vetro, lattine, ombrelli, oggetti appuntiti, taglienti o contundenti;

– uscire dai percorsi indicati;

– toccare gli arredi e le opere;

– fumare (anche sigarette elettroniche).

Non sono ammessi animali.

Non è possibile introdurre e utilizzare passeggini.

È necessario rispettare le indicazioni generali riportate sulla segnaletica.

Modalità di accesso per persone con disabilità

Per consentire un’assistenza adeguata, è opportuno segnalare al momento della prenotazione della visita impedimenti o limitazioni derivanti da condizioni di disabilità.

Durante il percorso è possibile utilizzare ascensori e altri mezzi idonei a superare le barriere architettoniche.

Per l’attraversamento del cortile interno potrebbero sussistere problemi negli spostamenti con carrozzine, data la presenza del pavé. È previsto un accesso alternativo al piano nobile.

Sono disponibili maquette e tavole tattili per ipovedenti e non vedenti (scrivere a visite.castellodelvalentino@polito.it)

“Esiste un aspetto spirituale, legato indissolubilmente a ciascuno di noi: la ricerca consolatoria della bellezza” della quale “nonostante carestie, guerre e pestilenze, non abbiamo mai potuto fare a meno”, come scrive Bruto Pomodoro nella introduzione al catalogo della bella mostra “ Novecento in cortile” con cui il

“Esiste un aspetto spirituale, legato indissolubilmente a ciascuno di noi: la ricerca consolatoria della bellezza” della quale “nonostante carestie, guerre e pestilenze, non abbiamo mai potuto fare a meno”, come scrive Bruto Pomodoro nella introduzione al catalogo della bella mostra “ Novecento in cortile” con cui il

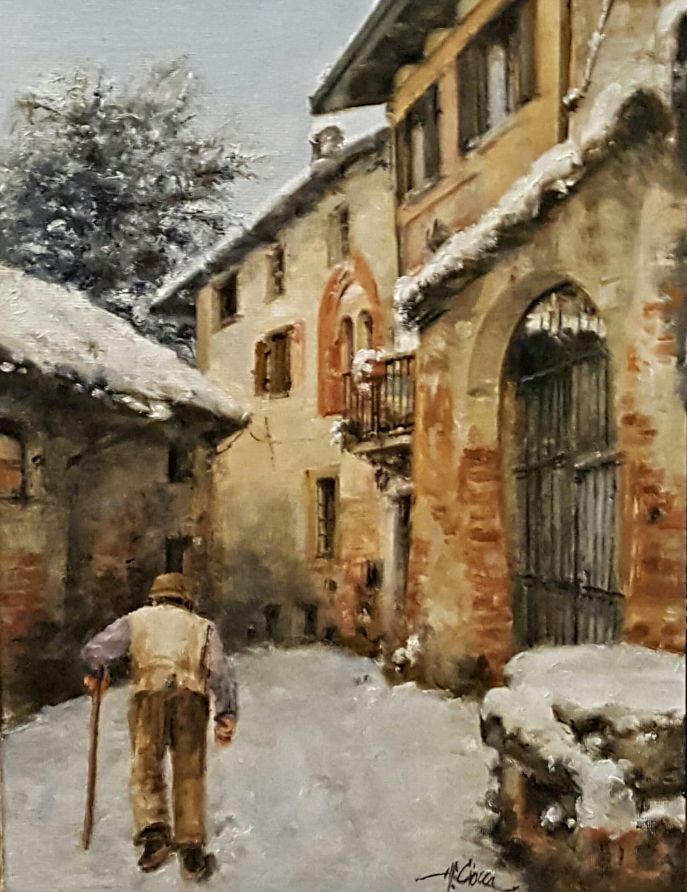

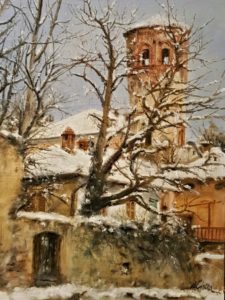

“Sessant’anni di pittura” nella Chiesa di Santa Croce a Avigliana

“Sessant’anni di pittura” nella Chiesa di Santa Croce a Avigliana dell’occhio di chi guarda, è da sottolineare (se ancora ce ne fosse bisogno) quella semplicità e quella naturalezza che ci appaiono senza nasconderci i messaggi di vita che il pittore vuole da sempre suggerirci. Certe nevi che ricoprono la campagna o fanno di un perso cancello un panorama quasi surreale, certi angoli cittadini con le vecchie case imbiancate o i muri scrostati o le sagome che avanzano a fatica sono impronte di verità, di immediata autenticità o di trasognata poesia, lasciano avvertire sulle tele emozioni che non ci possono lasciare indifferenti, e quel discorso sul paesaggio e sulle diverse stagioni che sta a cuore all’artista reclama è vero una propria e precisa personalità senza dimenticare le radici che affondano nei terreni di Tavernier e di Enrico Reycend, di Matteo Olivero e di Giulio Boetto. E di molti altri. Una natura e una vita tranquillamente intesa che sono le aree dentro cui continua a vivere la pittura di Ciocca, regalando emozioni, con successo.

dell’occhio di chi guarda, è da sottolineare (se ancora ce ne fosse bisogno) quella semplicità e quella naturalezza che ci appaiono senza nasconderci i messaggi di vita che il pittore vuole da sempre suggerirci. Certe nevi che ricoprono la campagna o fanno di un perso cancello un panorama quasi surreale, certi angoli cittadini con le vecchie case imbiancate o i muri scrostati o le sagome che avanzano a fatica sono impronte di verità, di immediata autenticità o di trasognata poesia, lasciano avvertire sulle tele emozioni che non ci possono lasciare indifferenti, e quel discorso sul paesaggio e sulle diverse stagioni che sta a cuore all’artista reclama è vero una propria e precisa personalità senza dimenticare le radici che affondano nei terreni di Tavernier e di Enrico Reycend, di Matteo Olivero e di Giulio Boetto. E di molti altri. Una natura e una vita tranquillamente intesa che sono le aree dentro cui continua a vivere la pittura di Ciocca, regalando emozioni, con successo.