Quarta edizione della Rassegna organizzata dalla “Fondazione BuonoLopera” negli spazi liberty di “Villa Chiuminatto”

Dal 19 al 21 settembre

Un suggestivo, intrigante cocktail artistico che per tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 settembre, animerà con la sua quarta edizione la città, sotto il libero – eclettico segno di un’internazionalità in cui vanno a intrecciarsi (apparentemente senza regole, ma in realtà seguendo ben chiari sentieri di alta professionale contemporaneità) musica, arti visive e performative che a Torino portano per l’occasione artisti da diverse parti del mondo. Fascinosa location, come sempre, quella “Villa Chiuminatto”, realizzata, a partire dal 1923 dall’architetto Gottardo Gussoni, al civico 27 di via Giuseppe Galliano, in un singolare stile di scuola liberty spesso aperto, a un “eclettismo” di libera magia costruttiva – capace di porla in netto contrasto con gli altri villini della “Crocetta” – e oggi sede della “Fondazione BuonoLopera” costituita nel 2021 da Stefano Buono, fisico italiano e imprenditore, e dalla moglie Maribel Lopera Sierra, medico nucleare, come fucina di iniziative “non profit” in campo sociale e artistico-culturale. E dunque ancora qui (ma quest’anno non solo) si svolgerà la nuova edizione di “Eclectic Estival”, con un’agenda ricca di “eclettiche” (e tali non potevano che essere) proposte e appuntamenti. A partire dalle “arti visive”, per poi proseguire lungo le strade della “musica”.

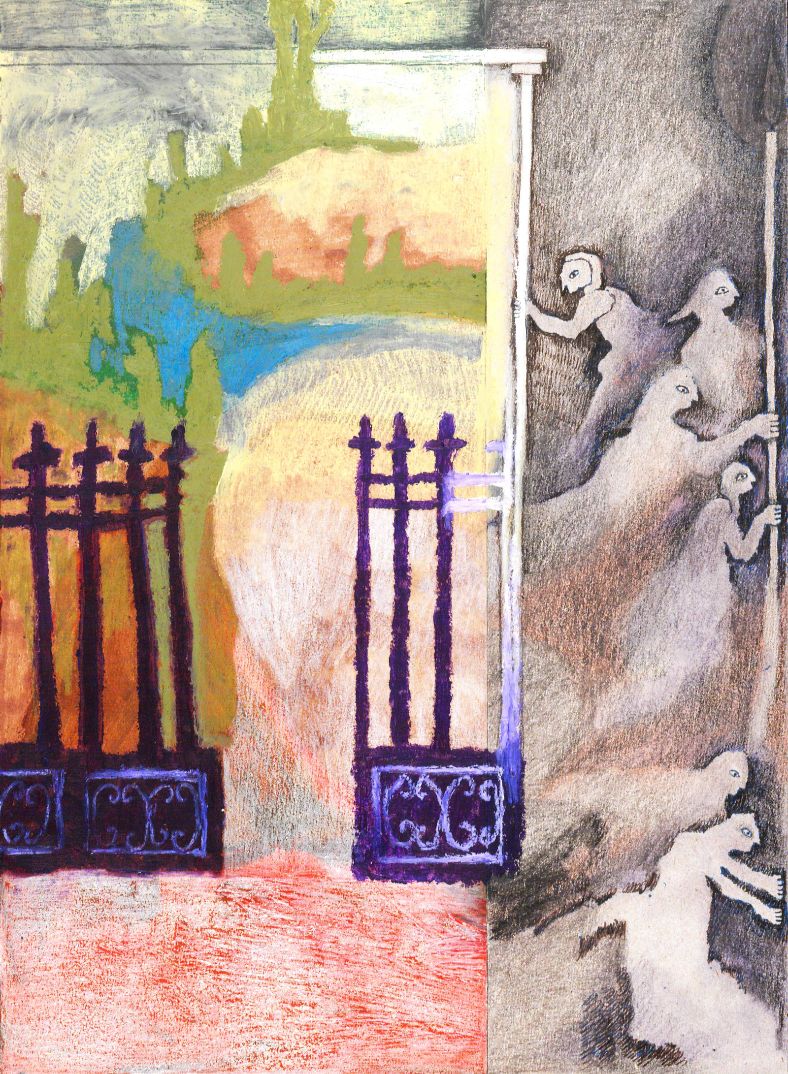

Evento clou del Festival è la “Collettiva a tre”, curata da “Almanac” – organizzazione non-profit con sedi a Torino e a Londra, attiva da oltre un decennio nella promozione di linguaggi visivi emergenti e nella costruzione di relazioni culturali internazionali – che vede insieme le opere di Cleo Fariselli (Cesenatico, 1982, oggi residente a Torino), il regista e filmmaker Riar Rizaldi (Indonesia, 1990) e Bo Wielders (Olanda, 1998). Tratto comune dei “magnifici tre”, l’esplorare “elementi che evocano il misterioso e il perturbante, caratteristici della storia di Villa Chiuminatto e della stessa Torino”. La loro è una puntigliosa ricerca sospesa fra realtà e onirico, sostenuta dal forte gusto di un colore di matrice espressionista per Wielders o dal sintetico essenziale materiale estratto da un blocco d’argilla per la Fariselli o, ancora, per Rizaldi, quel giocare sui molti generi a lui cari (dall’horror allo “sci-fi” o genere fantascientifico) in cui rimarcare proprio “l’aspetto inspiegabile e opaco” delle singolari visioni del suo mondo filmico. Dipinti, disegni, video, fotografie e sculture abiteranno così, per il fine settimana, gli spazi della Villa, intrecciandosi alla storia del luogo.

E accanto all’arte visiva, la “Musica”. Novità di quest’anno è l’“ampliamento del Festival” al vicino “Auditorium Orpheus” (corso Generale Giuseppe Govone 16/A) dell’ “Educatorio della Provvidenza”.

Il primo appuntamento, venerdì 19 settembre (ore 18,30 – 21), è dedicato alla “finale” per “giovani jazzisti under 35” della rassegna musicale “Too Young To Jazz” di “AICS” con il patrocinio del “Conservatorio Giuseppe Verdi” di Torino. Le tre band finaliste, dopo l’esibizione, saranno giudicate da una giuria tecnica e popolare formata dal pubblico del Festival e la vincitrice riceverà il “Premio Extended Play” di quattro brani completo di mix e mastering al “Laboratorio del Suono” del valore di 1.500 euro erogato dalla “Fondazione BuonoLopera” per la promozione del percorso formativo in ambito musicale. Sabato 20 settembre (ore 17 – 19,30) a salire sul palco sarà la “band swing” con i “ballerini” della Scuola di ballo “Carma Dance Studio” diretta da Mirko Volonnino, campione italiano di “Boogie Woogie” per tre anni consecutivi. A seguire, il “Concerto Degenerativo”, la performance musicale del chitarrista sardo Carlo Doneddu che fonde musica, teatro e poesia con “l’obiettivo di trasformarsi continuamente e creare un’esperienza indefinita per gli ascoltatori”. Domenica 21 settembre (ore 17 – 19,30) gran finale con l’“Ecletic Band”, formazione allargata (non facile da ottenersi proprio per l’alto numero di artisti coinvolti), una rimpatriata di musicisti jazz del territorio, con l’inserimento di due ospiti internazionali di forte richiamo: Tolga Bilgin, trombettista turco che torna a Torino dopo molti anni dal periodo di studi trascorso in città e Badrya Razem, cantante soul jazz italo-algerina che si inserisce nella band con due brani. A seguire, “Close To You”, il progetto musicale che celebra Burt Bacharach combinando jazz, pop e influenze arabe, con la partecipazione oltre che di Badrya Razem, del batterista Fabio Accardi, Giorgio Vendola (contrabbasso) e Nicolò Petrafesa (pianoforte).

“Grazie a questo Festival, abbiamo incrociato – racconta Maribel Lopera Sierra, vicepresidente della ‘Fondazione BuonoLopera’ – le strade di ‘Almanac’ e ‘Too Young To Jazz’, che ci hanno dato l’opportunità di dare spazio e sostegno ai giovani in diversi ambiti culturali. E come Fondazione, siamo orgogliosi di sostenere i giovani che hanno inclinazioni speciali per le arti; ogni talento merita l’opportunità di crescere creativamente e svilupparsi in un ambiente che ne valorizzi le potenzialità e ne sostenga la formazione professionale”.

Gianni Milani

Nelle foto: “Villa Chiuminatto”; Bo Wielders: “When walking 2”, pastels and pencil on cardboard, 2024; Cleo Fariselli: “Scena”