La Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per Cultura Torino e l’Associazione AbbonamentoMusei.it, ha ideato un concorso dedicato alla rassegna Luci d’Artista, progetto d’arte contemporanea open air, giunto quest’anno alla sua XXIII edizione.

‘Obiettivo sulle Luci’, questo è il nome del contest, ha come intento la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio d’arte pubblica costituito dalle installazioni di luce che quest’anno, eccezionalmente, resteranno accese fino al 28 febbraio.

Il bando per partecipare al concorso si aprirà lunedì 1 febbraio e durerà fino alla fine del mese, ultimo giorno d’esposizione delle opere a cielo aperto.

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente immortalare le luminarie artistiche e pubblicare lo scatto sul proprio profilo Instagram usando l’hashtag #obiettivosulleluci. In questo modo tutte le foto potranno essere viste direttamente dalla Pagina IG di Luci D’Artista senza dover inviare dati sensibili.

Sarà una giuria composta dai rappresentanti delle istituzioni museali (coinvolte nella realizzazione del ‘Public Program’ Luci d’Artista) a scegliere la foto che, più di tutte le altre, saprà esprimere al meglio la ‘magia’ trasmessa dalle opere allestite nelle vie e nelle piazze di Torino.

Il secondo posto, invece, verrà assegnato dal pubblico dei social. Sarà infatti premiata la foto che avrà ricevuto più ‘like’.

Gli autori degli scatti selezionati riceveranno in premio 2 Abbonamenti Musei Piemonte Valle d’Aosta 2021 ciascuno.

Le immagini pubblicate nel contesto del concorso saranno considerate libere da diritti d’autore e utilizzabili dalla Città di Torino per scopi istituzionali.

Sito Luci d’Artista : http://www.contemporarytorinopiemonte.it

ELENCO LUCI D’ARTISTA 2020/21

CENTRO CITTÀ

- Cosmometrie – Mario AIRÒ – piazza Carignano

- Tappeto Volante – Daniel BUREN – piazza Palazzo di Città

- Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime – Nicola DE MARIA – piazza Carlina – Opera permanente in via sperimentale

- Giardino Barocco Verticale – Richi FERRERO – via Alfieri 6 – Palazzo Valperga Galleani – Opera privata permanente

- L’energia che unisce si espande nel blu – Marco GASTINI – Galleria Umberto I – Opera permanente

- Planetario – Carmelo GIAMMELLO – via Roma

- Migrazioni (Climate Change) – Piero GILARDI – Galleria San Federico

- Cultura=Capitale – Alfredo JAAR – piazza Carlo Alberto – Opera permanente

- Doppio passaggio (Torino) – Joseph KOSUTH – ponte Vittorio Emanuele I -Opera permanente

- Luì e l’arte di andare nel bosco – Luigi MAINOLFI – via Carlo Alberto

- Il volo dei numeri – Mario MERZ – Mole Antonelliana – Opera permanente

- Vento Solare – Luigi NERVO – piazzetta Mollino

- Palomar – Giulio PAOLINI – via Po

- Noi – Luigi STOISA – via Garibaldi

ELENCO CIRCOSCRIZIONI: DALLA 2 ALLA 8

- Ice Cream Light – Vanessa SAFAVI – piazza Livio Bianco(Circoscrizione 2)

- Volo su… – Francesco CASORATI – area pedonale di via Di Nanni (Circoscrizione 3)

- My noon – Tobias REHBERGER – nuova collocazione – Borgata Lesna – cortile dell’Istituto Comprensivo King-Mila, via Germonio 12 (Circoscrizione 3)

- Illuminated Benches – Jeppe HEIN – piazza Risorgimento – Opera permanente in via sperimentale (Circoscrizione 4)

- L’amore non fa rumore – Luca PANNOLI – piazza Eugenio Montale (Circoscrizione 5)

- Vele di Natale – Vasco ARE – piazza Foroni, zona mercato rionale (Circoscrizione 6)

- Amare le differenze – Michelangelo PISTOLETTO – piazza della Repubblica – Opera permanente (Circoscrizione 7)

- Piccoli spiriti blu – Rebecca HORN – Monte dei Cappuccini – Opera permanente (Circoscrizione 8)

- Ancora una volta – Valerio BERRUTI – via Monferrato (Circoscrizione 8)

- Luce Fontana Ruota – Gilberto ZORIO – Laghetto Italia ’61 – Opera permanente (Circoscrizione 8)

- L’albero del PAV – Piero GILARDI – Via Giordano Bruno, 31 (Circoscrizione 8)

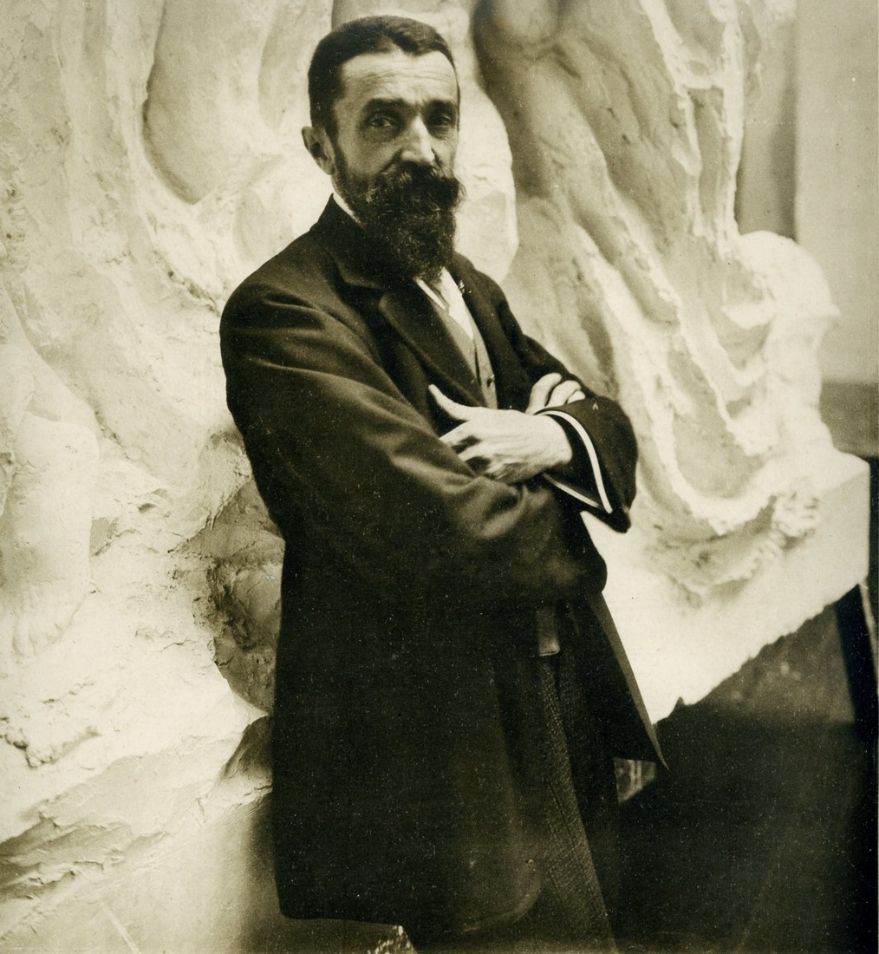

Situata nel giardino Lamarmora, all’angolo tra via Bertola e via Stampatori, si innalza una massiccia struttura lapidea di forma quadrangolare. Nella parte frontale un rilievo bronzeo raffigura un manipolo di bersaglieri che muove compatto all’assalto, animato e guidato dall’allegoria alata della Patria vittoriosa. Dalla rigida struttura di pietra sporgono i corpi dei militari che, macabri e scavati, contemplano e quasi scavalcano un compagno morente completamente nudo.

Situata nel giardino Lamarmora, all’angolo tra via Bertola e via Stampatori, si innalza una massiccia struttura lapidea di forma quadrangolare. Nella parte frontale un rilievo bronzeo raffigura un manipolo di bersaglieri che muove compatto all’assalto, animato e guidato dall’allegoria alata della Patria vittoriosa. Dalla rigida struttura di pietra sporgono i corpi dei militari che, macabri e scavati, contemplano e quasi scavalcano un compagno morente completamente nudo.

Al Comune di Casale Monferrato giungerà così il patrimonio artistico della famiglia Bistolfi, costituito da sculture, dipinti, disegni, opere grafiche, taccuini, materiali d’archivio e libri, tutti provenienti direttamente dallo studio dello scultore che morì nel 1933 e le cui spoglie sono tumulate nel famedio del cimitero monumentale della città.

Al Comune di Casale Monferrato giungerà così il patrimonio artistico della famiglia Bistolfi, costituito da sculture, dipinti, disegni, opere grafiche, taccuini, materiali d’archivio e libri, tutti provenienti direttamente dallo studio dello scultore che morì nel 1933 e le cui spoglie sono tumulate nel famedio del cimitero monumentale della città.

Le botteghe d’arte costituiscono oggi una perla rara, ma esistono ancora. Ci sono regioni che ne sono più ricche, come la Toscana, ma anche il Piemonte non ne è da meno. A Verolengo ne assiste una, Mattarte, che vanta un passato storico, essendo nata nel lontano 1896 dall’idea del fondatore Giovanni Matta, proseguita da Giuseppe Matta e divenuta poi una realtà maggiormente vasta con il discendente Giovanni Matta, che ingrandi’ l’azienda, dimostrandosi sensibile ai cambiamenti della sua epoca, del mercato e delle sempre più forti esigenze avvertite dalla clientela.

Le botteghe d’arte costituiscono oggi una perla rara, ma esistono ancora. Ci sono regioni che ne sono più ricche, come la Toscana, ma anche il Piemonte non ne è da meno. A Verolengo ne assiste una, Mattarte, che vanta un passato storico, essendo nata nel lontano 1896 dall’idea del fondatore Giovanni Matta, proseguita da Giuseppe Matta e divenuta poi una realtà maggiormente vasta con il discendente Giovanni Matta, che ingrandi’ l’azienda, dimostrandosi sensibile ai cambiamenti della sua epoca, del mercato e delle sempre più forti esigenze avvertite dalla clientela. Mattarte è sempre riuscita a non tradire mai quel binomio cui si è ispirato il suo fondatore, costituito da arte e antiquariato, che, nel suo caso, sono assolutamente sinonimi. L’oggetto d’antiquariato deve, infatti, saper rievocare l’arte degli antichi minusieri, degli orafi, dei pittori che, nelle loro botteghe, erano in grado di far rivivere i segreti del loro antico mestiere.

Mattarte è sempre riuscita a non tradire mai quel binomio cui si è ispirato il suo fondatore, costituito da arte e antiquariato, che, nel suo caso, sono assolutamente sinonimi. L’oggetto d’antiquariato deve, infatti, saper rievocare l’arte degli antichi minusieri, degli orafi, dei pittori che, nelle loro botteghe, erano in grado di far rivivere i segreti del loro antico mestiere. Nella sua sede di Verolengo si possono ammirare molti esemplari di mobili antichi, tra cui cassettoni trumeaux, secretaire, commode, scrittoi, consolle, accanto a dipinti, arazzi, tappeti antichi, soprammobili, piatti, orologi di rara preziosità, sculture in terracotta, lampadari, caminetti e statue. Gli stili dei mobili spaziano da quello Luigi XV a quello Impero; non mancano esemplari realizzati dall’Alta Scuola dei Maestri Minusieri Parigini dell’inizio dell’Ottocento e altri mobili appartenenti allaManifattura Piemontese del XVII secolo o di manifattura Lombardo-Veneta, risalenti al Seicento e simili, per forma e intarsi, ad alcuni presenti al Museo del Castello Sforzesco di Milano.

Nella sua sede di Verolengo si possono ammirare molti esemplari di mobili antichi, tra cui cassettoni trumeaux, secretaire, commode, scrittoi, consolle, accanto a dipinti, arazzi, tappeti antichi, soprammobili, piatti, orologi di rara preziosità, sculture in terracotta, lampadari, caminetti e statue. Gli stili dei mobili spaziano da quello Luigi XV a quello Impero; non mancano esemplari realizzati dall’Alta Scuola dei Maestri Minusieri Parigini dell’inizio dell’Ottocento e altri mobili appartenenti allaManifattura Piemontese del XVII secolo o di manifattura Lombardo-Veneta, risalenti al Seicento e simili, per forma e intarsi, ad alcuni presenti al Museo del Castello Sforzesco di Milano. I servizi che il negozio offre sono poi comprensivi di certificati di autenticazione, perizie sugli oggetti d’arte, aste di beni mobiliari e giudiziarie, e restauri, in quanto Matta Antichità vanta una convenzione con primari istituti che si distinguono nel campo del restauro. I beni che vengono affidati in vendita a Mattarte sono poipresentati nella galleria espositiva di Verolengo e nelle aste cuiessa partecipa periodicamente nel Nord Italia.

I servizi che il negozio offre sono poi comprensivi di certificati di autenticazione, perizie sugli oggetti d’arte, aste di beni mobiliari e giudiziarie, e restauri, in quanto Matta Antichità vanta una convenzione con primari istituti che si distinguono nel campo del restauro. I beni che vengono affidati in vendita a Mattarte sono poipresentati nella galleria espositiva di Verolengo e nelle aste cuiessa partecipa periodicamente nel Nord Italia.

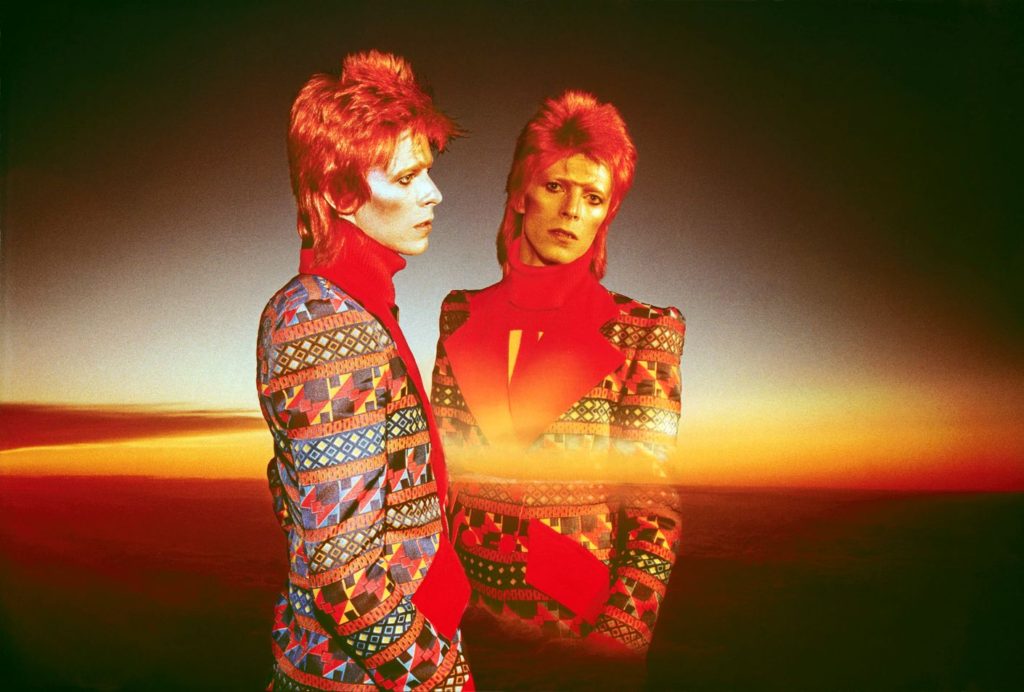

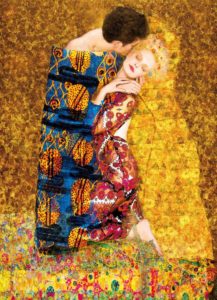

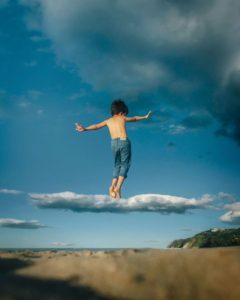

Dall’immagine “doppia” di David Bowie, cristallizzata in una sorta di desertico paesaggio lunare, opera del ’73 realizzata dall’oggi ottantaduenne fotografo giapponese Masayoshi Sukita a “Il bacio” klimtiano del milanese Mauro Balletti, fino al “mosaico fotografico” attraverso cui il comasco Maurizio Galimberti scompone e ricompone il volto di Johnny Depp e al piccolo “Diego” che procede in bilico su una nuvola a firma del “fotografo delle emozioni” Simone Bramante ( in arte “Brahmino”), sono ben 105 le stampe fotografiche ospitate alla “Wunderkammer” della GAM di Torino, fino al 28 febbraio dell’anno prossimo.

Dall’immagine “doppia” di David Bowie, cristallizzata in una sorta di desertico paesaggio lunare, opera del ’73 realizzata dall’oggi ottantaduenne fotografo giapponese Masayoshi Sukita a “Il bacio” klimtiano del milanese Mauro Balletti, fino al “mosaico fotografico” attraverso cui il comasco Maurizio Galimberti scompone e ricompone il volto di Johnny Depp e al piccolo “Diego” che procede in bilico su una nuvola a firma del “fotografo delle emozioni” Simone Bramante ( in arte “Brahmino”), sono ben 105 le stampe fotografiche ospitate alla “Wunderkammer” della GAM di Torino, fino al 28 febbraio dell’anno prossimo.  lockdown, l’allestimento e la preparazione solo sui canali social del Museo di via Magenta: https://www.gamtorino.it/it/eventi-e-mostre/photo-action-torino-2020. Alla riapertura degli spazi museali, la rassegna sarà aperta al pubblico, sempre nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.

lockdown, l’allestimento e la preparazione solo sui canali social del Museo di via Magenta: https://www.gamtorino.it/it/eventi-e-mostre/photo-action-torino-2020. Alla riapertura degli spazi museali, la rassegna sarà aperta al pubblico, sempre nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. della mostra si potranno acquistare le 105 stampe esposte – un pezzo unico, una sola stampa per immagine – in formato 30x42cm. prenotandole sul sito https://www.photoactionpertorino.org alla cifra di 300 Euro per fotografia, anche in questo caso interamente devoluta.

della mostra si potranno acquistare le 105 stampe esposte – un pezzo unico, una sola stampa per immagine – in formato 30x42cm. prenotandole sul sito https://www.photoactionpertorino.org alla cifra di 300 Euro per fotografia, anche in questo caso interamente devoluta. – Simone Bramante “Brahmino”: “Diego”, 2017

– Simone Bramante “Brahmino”: “Diego”, 2017