30 marzo| ore 18.30 | Gymnasium di CAMERA

Nel percorso di incontri pubblici di approfondimento sulla mostra “Eve Arnold. L’opera 1950-1980”, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia propone, giovedì 30 marzo alle ore 18.30 nel Gymnasium di CAMERA, la visione del documentario Behind the Veil realizzato da Eve Arnold per la BBC nel 1971.

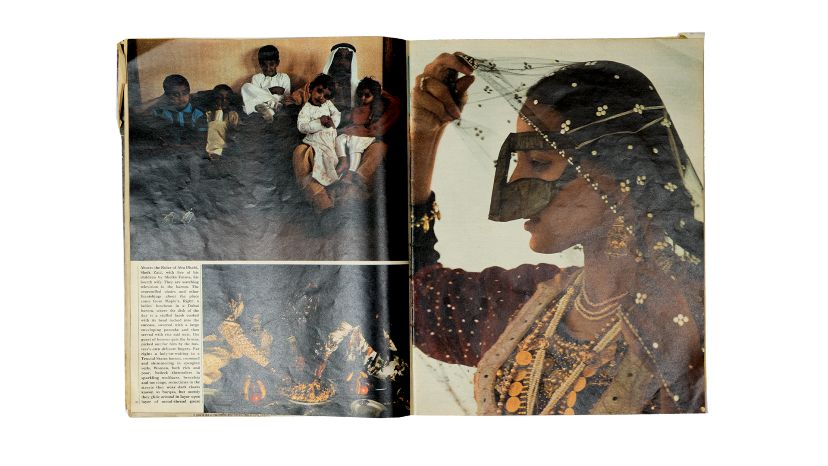

Il documentario viene commissionato alla Arnold dopo la pubblicazione sul “The Sunday Times Magazine” dell’imponente progetto fotografico intitolato Behind the Veil (Oltre il velo) che, nel 1969, ha portato la fotografa americana, insieme alla scrittrice Lesley Blanch, in un viaggio durato diversi mesi attraverso l’Afghanistan, il Pakistan, il Turkmenistan, l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti. L’idea del progetto nasce l’anno precedente, ascoltando un comizio dove il presidente tunisino Habib Bourguiba esortava le donne a togliersi il velo. Nel corso del viaggio, Eve Arnold fotografa le persone in strada o durante cerimonie tradizionali, ma si concentra in particolare sulla condizione femminile, ritraendo donne negli harem, al lavoro o nelle scuole di Kabul, documentandone la vita senza cadere in stereotipi o semplificazioni.

Il lunedì dopo che la storia dell’harem è apparsa sul Sunday ho ricevuto due telefonate: una per chiedermi di fare un film per la BBC e l’altra per chiedermi di fare un film per la NBC in America. Ero lusingata ma dissi che non avevo mai fatto un film. Quelli che mi hanno chiamato hanno detto entrambi la stessa cosa: abbiamo cercato di entrare in un harem, ma senza successo. Io l’avevo fatto, loro no, quindi erano disposti a scommettere che sarei stata in grado di realizzare il film dell’harem. Chi avevano mandato a fare i loro film? Oh, i loro uomini migliori.

Eve Arnold (Estratto dal volume In Retrospect, 1996)

Superate numerose difficoltà, dovute soprattutto all’esigenza di comporre una troupe completamente femminile per girare negli spazi dell’harem, il film Behind the Veil (Dubai, 50’, 1971) mostra straordinariamente e, per la prima volta, l’interno di un harem di Dubai.

L’incontro sarà introdotto dalla curatrice della mostra “Eve Arnold. L’opera 1950-1980”, Monica Poggi.

Ingresso gratuito.

Per prenotazioni, www.camera.to.

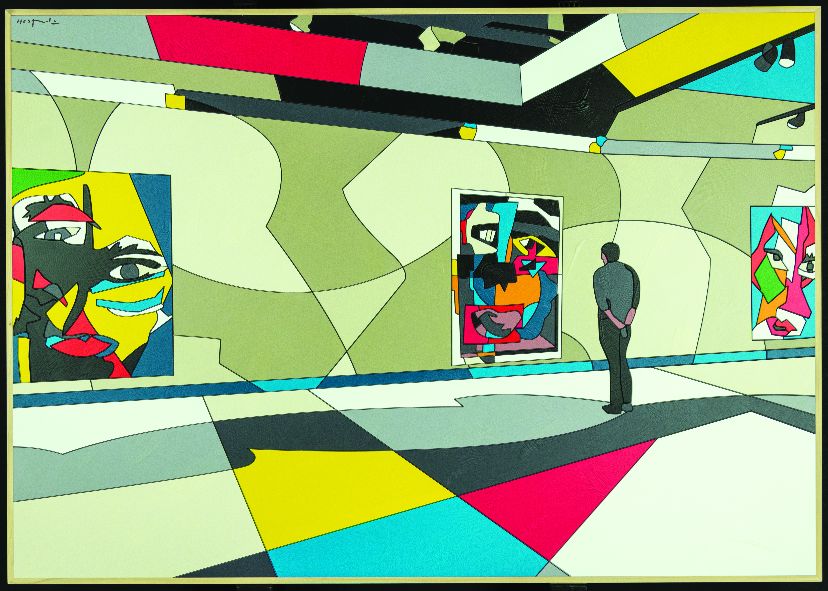

Il tema, in arte, si perde nella notte dei tempi. Ma “Cos’è un ritratto? … Se lo chiedete all’artista vero (non quello ‘che bel ritratto: sembra una fotografia!’), vi risponderà che è raccontare un’anima, il suo sentire, la sua personalità. Non è così facile”. E no, non è così facile. Ha ben ragione Donatella Taverna, cui si deve insieme a Francesco De Caria e ad Alfredo Centra la curatela della rassegna, dedicata – in collaborazione con il “Museo Franchetti”, la “Fondazione Gazzera”, le “Collezioni De Caria – Taverna” e altre private – alla “Ritrattistica” piemontese del Novecento. Selezionati con grande oculatezza, sono 33 (per una buona sessantina di opere) gli artisti ospitati, fino al prossimo 1° aprile, nelle Sale del torinese “Collegio San Giuseppe”.

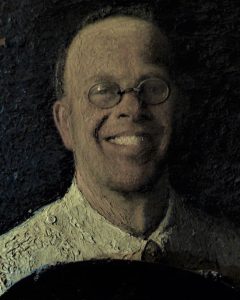

Il tema, in arte, si perde nella notte dei tempi. Ma “Cos’è un ritratto? … Se lo chiedete all’artista vero (non quello ‘che bel ritratto: sembra una fotografia!’), vi risponderà che è raccontare un’anima, il suo sentire, la sua personalità. Non è così facile”. E no, non è così facile. Ha ben ragione Donatella Taverna, cui si deve insieme a Francesco De Caria e ad Alfredo Centra la curatela della rassegna, dedicata – in collaborazione con il “Museo Franchetti”, la “Fondazione Gazzera”, le “Collezioni De Caria – Taverna” e altre private – alla “Ritrattistica” piemontese del Novecento. Selezionati con grande oculatezza, sono 33 (per una buona sessantina di opere) gli artisti ospitati, fino al prossimo 1° aprile, nelle Sale del torinese “Collegio San Giuseppe”. in tal senso, Romano Gazzera (Cirié, 1908 – Torino, 1985) – il pittore dei “fiori giganti, parlanti e volanti”, nonché delle sarcastiche “scimmie (o cani) in costume” – di cui il “Collegio” di via San Francesco da Paola presenta un rigoroso “Autoritratto” con occhiali e un surreale (anch’egli in “beffarda” divisa) “Ritratto di De Chirico” (1950), suo grande amico che di lui diceva essere uno dei pochi artisti “capaci di sentire la bella materia”. Interessante, fra gli “autoritratti”, anche quello materico-grumoso di un gioiso Gigi Morbelli (Orsara Bormida, 1900 – Torino, 1980), in cui l’artista alessandrino – allievo di Luigi Onetti, anche lui presente in mostra con un toccante “Ritratto di giovinetto” – inserisce con gesto pop nel dipinto gli oggetti “costitutivi dell’immagine”: gli occhiali a pince nez e la tavolozza. Piacevolissimo.

in tal senso, Romano Gazzera (Cirié, 1908 – Torino, 1985) – il pittore dei “fiori giganti, parlanti e volanti”, nonché delle sarcastiche “scimmie (o cani) in costume” – di cui il “Collegio” di via San Francesco da Paola presenta un rigoroso “Autoritratto” con occhiali e un surreale (anch’egli in “beffarda” divisa) “Ritratto di De Chirico” (1950), suo grande amico che di lui diceva essere uno dei pochi artisti “capaci di sentire la bella materia”. Interessante, fra gli “autoritratti”, anche quello materico-grumoso di un gioiso Gigi Morbelli (Orsara Bormida, 1900 – Torino, 1980), in cui l’artista alessandrino – allievo di Luigi Onetti, anche lui presente in mostra con un toccante “Ritratto di giovinetto” – inserisce con gesto pop nel dipinto gli oggetti “costitutivi dell’immagine”: gli occhiali a pince nez e la tavolozza. Piacevolissimo. Di non minore suggestione la “maniera nera (o a nerofumo) a berceau” (2010) della torinese Luisa Porporato, così come l’“Autoritratto” un po’ maudit di un giovane Michele Tomalino Serra (Cossano Belbo, 1942– Torino, 1997), accanto a quello “dimesso” di Pino Mantovani o ai due piacevolmente autoironici del vignettista Gianni Chiostri. Di amore coniugale ci raccontano invece l’accademico “gesso” del ’42 dono di nozze di Giovanni Taverna (Alluvioni Cambiò, 1911 – Torino, 2008) alla moglie “Marisa” (Margherita Costantino) – ricambiato dalla stessa, pittrice e ceramista di vaglia, con un penetrante amorevole ritratto – così come l’olio su tela del ’74, “Grazia…Grazia”, omaggio affettuoso di Pippo Leocata alla consorte, ritratta “in doppio” e in forme volutamente “sfumate”: in primo piano, nell’aggraziata compostezza di giovin fanciulla (indosso un leggero vestito hig style di seta a fiori), alle spalle, in un gioco di sottili velature, la stessa, qualche anno dopo, in corsa con la vita.

Di non minore suggestione la “maniera nera (o a nerofumo) a berceau” (2010) della torinese Luisa Porporato, così come l’“Autoritratto” un po’ maudit di un giovane Michele Tomalino Serra (Cossano Belbo, 1942– Torino, 1997), accanto a quello “dimesso” di Pino Mantovani o ai due piacevolmente autoironici del vignettista Gianni Chiostri. Di amore coniugale ci raccontano invece l’accademico “gesso” del ’42 dono di nozze di Giovanni Taverna (Alluvioni Cambiò, 1911 – Torino, 2008) alla moglie “Marisa” (Margherita Costantino) – ricambiato dalla stessa, pittrice e ceramista di vaglia, con un penetrante amorevole ritratto – così come l’olio su tela del ’74, “Grazia…Grazia”, omaggio affettuoso di Pippo Leocata alla consorte, ritratta “in doppio” e in forme volutamente “sfumate”: in primo piano, nell’aggraziata compostezza di giovin fanciulla (indosso un leggero vestito hig style di seta a fiori), alle spalle, in un gioco di sottili velature, la stessa, qualche anno dopo, in corsa con la vita. realizzato su avorio dalla miniaturista Elisa Tosalli, i teneri “Ritratto di bambino” di Stefano Borelli e la piccola “Chiara” di Guido Bertello. Di misteriosa antica sacralità tradotta in suggestive cifre simboliche ci parlano le magnifiche figure (“Elisa” e “Rossele”) di Luigi Rigorini, così come la “Conchiglia magica per Mara” di Guido De Bonis, partecipe marginalmente negli anni Sessanta del movimento torinese dei “Surfanta”, verso cui pare simpatizzare anche Eugenio Colmo Golia, nel suo “Venez, mes poissons”. Ritratti come esercizi di nobile “accademia”, dove la puntualità del segno tende a indagare e a privilegiare l’“umanità”, oltre alla pura definizione dell’“essere umano”, troviamo ancora nelle opere di Evangelina Alciati, di Alda Besso (Giò), di Mario Caffaro Rore e di Rosanna Campra, per continuare con Ercole Dogliani, Laura Maestri, Jean-Louis Mattana, Nini Pietrasanta, Mina Pittore, Maria Teresa Prolo, Rita Scotellaro, Adriano Sicbaldi, Enzo Venturelli – “Arcimboldo” novecentesco con le sue “figure-robot” dalle forme geometrizzate.

realizzato su avorio dalla miniaturista Elisa Tosalli, i teneri “Ritratto di bambino” di Stefano Borelli e la piccola “Chiara” di Guido Bertello. Di misteriosa antica sacralità tradotta in suggestive cifre simboliche ci parlano le magnifiche figure (“Elisa” e “Rossele”) di Luigi Rigorini, così come la “Conchiglia magica per Mara” di Guido De Bonis, partecipe marginalmente negli anni Sessanta del movimento torinese dei “Surfanta”, verso cui pare simpatizzare anche Eugenio Colmo Golia, nel suo “Venez, mes poissons”. Ritratti come esercizi di nobile “accademia”, dove la puntualità del segno tende a indagare e a privilegiare l’“umanità”, oltre alla pura definizione dell’“essere umano”, troviamo ancora nelle opere di Evangelina Alciati, di Alda Besso (Giò), di Mario Caffaro Rore e di Rosanna Campra, per continuare con Ercole Dogliani, Laura Maestri, Jean-Louis Mattana, Nini Pietrasanta, Mina Pittore, Maria Teresa Prolo, Rita Scotellaro, Adriano Sicbaldi, Enzo Venturelli – “Arcimboldo” novecentesco con le sue “figure-robot” dalle forme geometrizzate.

Calì, “Benny” per il nonno artista come lui, arriva a Fossano al I° Reggimento di Artiglieria, comincia la sua vita di gruppo e condivisione con i suoi compagni, ma anche di solitudine utile ad alimentare il suo talento e stimolare la sua creatività. E’ proprio alla Perotti di Fossano che Giuseppe sviluppa alcuni progetti: crea lo stemma della Caserma, dipinge un bellissimo murale di 5 metri ubicato presso il Circolo dell’edificio militare e dona un suggestivo ed emozionante dipinto: “La presa di posizione dell’artiglieria”.

Calì, “Benny” per il nonno artista come lui, arriva a Fossano al I° Reggimento di Artiglieria, comincia la sua vita di gruppo e condivisione con i suoi compagni, ma anche di solitudine utile ad alimentare il suo talento e stimolare la sua creatività. E’ proprio alla Perotti di Fossano che Giuseppe sviluppa alcuni progetti: crea lo stemma della Caserma, dipinge un bellissimo murale di 5 metri ubicato presso il Circolo dell’edificio militare e dona un suggestivo ed emozionante dipinto: “La presa di posizione dell’artiglieria”.

I cani, fra i temi più fotografati nella sua lunghissima carriera. A loro ha dedicato 4 dei suoi oltre 40 libri a tema fotografico. Non c’è quindi da stupirsi del soggetto preso a pubblico manifesto della mostra a lui dedicata, fino al prossimo 11 giugno, dalla “Palazzina di Caccia” di Stupinigi. Siamo a New York, 1974. Lo scatto, catturato (alla Cartier-Bresson) nel suo più indifferibile “attimo fuggente” ci mostra gli stivali alti e lucidi di un’elegante (si presume) signora dal lungo soprabito, alla sua sinistra un buffo e simpatico cagnolino agghindato per le feste e alla sua destra le lunghe zampe di un cagnolone di alta taglia. Iconico e ironico trio. Anche questa è “Famiglia”.

I cani, fra i temi più fotografati nella sua lunghissima carriera. A loro ha dedicato 4 dei suoi oltre 40 libri a tema fotografico. Non c’è quindi da stupirsi del soggetto preso a pubblico manifesto della mostra a lui dedicata, fino al prossimo 11 giugno, dalla “Palazzina di Caccia” di Stupinigi. Siamo a New York, 1974. Lo scatto, catturato (alla Cartier-Bresson) nel suo più indifferibile “attimo fuggente” ci mostra gli stivali alti e lucidi di un’elegante (si presume) signora dal lungo soprabito, alla sua sinistra un buffo e simpatico cagnolino agghindato per le feste e alla sua destra le lunghe zampe di un cagnolone di alta taglia. Iconico e ironico trio. Anche questa è “Famiglia”.