IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

E’ un grande dolore la scomparsa della professoressa Wilma Beano, vedova del presidente della Regione Aldo Viglione. Aveva 97 anni

Si sono celebrati i funerali ieri. Era una donna semplice e forte, colta e sensibile che amava l’amicizia vera e sincera . Ho condiviso un percorso bello di vita insieme al Centro Pannunzio di cui Aldo fu dirigente e lei socia per molti anni. Amava viaggiare e condividemmo anche uno straordinario viaggio sui luoghi della Grande Guerra, a Redipuglia si commosse al mio discorso. Alla Risiera di San Sabba e alla foiba di Basovizza condividemmo il pianto. Era il 25 aprile volle che ricordassi la data e io parlai anche di Aldo , partigiano autonomo ( e non giellista ) in valle Pesio dove sboccio‘ il loro amore. Fu un momento toccante per tutti i presenti .

Si sono celebrati i funerali ieri. Era una donna semplice e forte, colta e sensibile che amava l’amicizia vera e sincera . Ho condiviso un percorso bello di vita insieme al Centro Pannunzio di cui Aldo fu dirigente e lei socia per molti anni. Amava viaggiare e condividemmo anche uno straordinario viaggio sui luoghi della Grande Guerra, a Redipuglia si commosse al mio discorso. Alla Risiera di San Sabba e alla foiba di Basovizza condividemmo il pianto. Era il 25 aprile volle che ricordassi la data e io parlai anche di Aldo , partigiano autonomo ( e non giellista ) in valle Pesio dove sboccio‘ il loro amore. Fu un momento toccante per tutti i presenti .

Con l’amico Giovanni Maria Ferraris presidente del Consiglio comunale di Torino e Stefano Morelli che è stato nel Gabinetto di più sindaci di Torino, volevamo ricordare con una lapide, approvata da Comune e Prefettura, Aldo sui muri di Palazzo Lascaris in via Alfieri, ma meschinità di politici e ottusità di burocrati lo impedirono. Soffri’ perché questo sfregio alla memoria del più grande presidente della Regione caduto nell’adempimento del suo mandato in un incidente d’auto il

3 dicembre 1988 fu davvero un atto poco edificante , per non dire infame. Seppe vivere nel ricordo dello straordinario marito e padre dei suoi due figli, il

medico Giancarlo e l’avvocato Vittorio che ha proseguito nello studio del padre, ma ebbe un’identità tutta sua. Era stata una docente appassionata di letteratura italiana e latina di

grande livello intellettuale anche se mai esibito. Vale per lei il rovesciamento del detto che dietro ad un grande uomo c’è’ sempre una grande donna. L’ultima volta che la vidi fu in Comune a Torino quando venne in Sala Rossa per un ricordo del comune amico Mario Soldati. Con lei si perde l’ultima nobile traccia di quel socialismo

fatto di grandi ideali disinteressati e di forti passioni. Un mondo scomparso con la morte di Aldo e che lei continuava con dignità e coraggio a rappresentare. E’ sepolta a Morozzo

a fianco ad Aldo. Andrò a rendere omaggio ai miei due grandi amici che hanno rappresentato un motivo ispiratore della mia vita. E’ motivo di orgoglio averli conosciuti. Erano

anime lunghe che ti restano imprigionate nel cuore oltre che nel ricordo.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Il romanzo ruota intorno al piano nobile, quello che nelle ricche famiglie siciliane racchiudeva saloni, cucina e appartamenti del capofamiglia. E’ lì che il barone riuniva a tavola figli, nuore, generi e nipoti, dopo aver fatto smontare tutte le cucine degli appartamenti dei suoi eredi. Una tradizione che contribuisce a tenere uniti i vari nuclei, anche a dispetto di torti, offese, pettegolezzi, tradimenti, segreti, rancori e gelosie.

Il romanzo ruota intorno al piano nobile, quello che nelle ricche famiglie siciliane racchiudeva saloni, cucina e appartamenti del capofamiglia. E’ lì che il barone riuniva a tavola figli, nuore, generi e nipoti, dopo aver fatto smontare tutte le cucine degli appartamenti dei suoi eredi. Una tradizione che contribuisce a tenere uniti i vari nuclei, anche a dispetto di torti, offese, pettegolezzi, tradimenti, segreti, rancori e gelosie. La storia è intrigante e ruota intorno a una frode e a due protagonisti in fuga dal loro passato, alla ricerca di un modo facile e veloce per arricchirsi e vivere al top.

La storia è intrigante e ruota intorno a una frode e a due protagonisti in fuga dal loro passato, alla ricerca di un modo facile e veloce per arricchirsi e vivere al top. Questo testo è stato scritto dalla De Beavoir nel 1954, ed è rimasto inedito fino ad oggi. E’ il racconto dell’amicizia-innamoramento tra la scrittrice e pensatrice (tra le più influenti del 900 e compagna di Sartre) ed Elisabeth Lacoin, detta Zaza.

Questo testo è stato scritto dalla De Beavoir nel 1954, ed è rimasto inedito fino ad oggi. E’ il racconto dell’amicizia-innamoramento tra la scrittrice e pensatrice (tra le più influenti del 900 e compagna di Sartre) ed Elisabeth Lacoin, detta Zaza. Mario Andreose è uno che di libri se ne intende parecchio essendo stato correttore di bozze, traduttore, redattore e direttore editoriale delle principali case editrici italiane, da il Saggiatore alla Mondadori, fino alla nuova avventura della Nave di Teseo della quale oggi presidente e tra i fondatori insieme a Elisabetta Sgarbi.

Mario Andreose è uno che di libri se ne intende parecchio essendo stato correttore di bozze, traduttore, redattore e direttore editoriale delle principali case editrici italiane, da il Saggiatore alla Mondadori, fino alla nuova avventura della Nave di Teseo della quale oggi presidente e tra i fondatori insieme a Elisabetta Sgarbi.

Tempi: Preparazione (1 h); Cottura (5 min).

Tempi: Preparazione (1 h); Cottura (5 min).

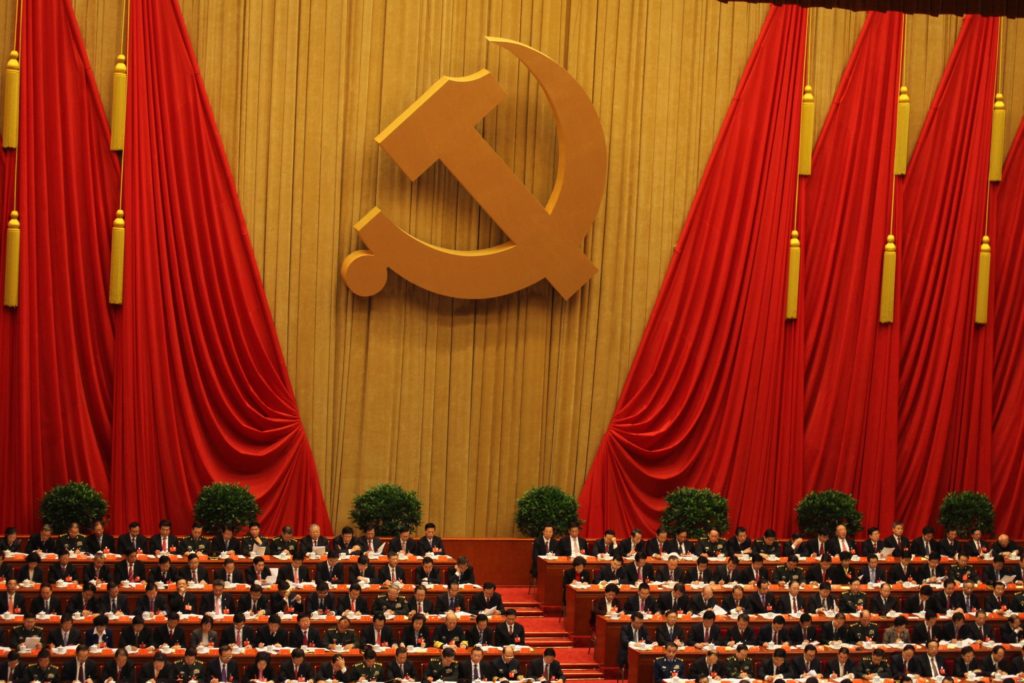

In effetti, Genova risponde alla incredibile petizione del Comune di Stazema per inasprire le leggi Scelba e Mancino contro il neo fascismo con il divieto di vendere gadget di Mussolini. Una petizione del tutto inutile e in parte liberticida sulla quale abbiamo già scritto e non meriterebbe la benché minima attenzione. Il centro – destra genovese ha approvato un ordine del giorno per creare un comitato volto a condannare sia il fascismo sia il comunismo, sollevando l’indignazione dell’ ANPI che ha obbligato il Pd a passare dall’astensione al voto contrario e alla solita indignazione. Genova comunista, o meglio quel poco che resta, crede di poter fare come nel 1960,scendendo in piazza, ma ormai i pochi militanti sopravvissuti sono dei vecchi pensionati che hanno perso il contatto con la realtà. Va però anche detto che l’idea del comitato è un’idea balzana perché fascismo e comunismo sono oggettivamente diversi e si sono anche combattuti ferocemente. Sono diversi e non vanno confusi, ma sono due facce negative dello stesso secolo, egualmente autoritarie, se non totalitarie. I fascisti italiani hanno soggiogato l’Italia per vent’anni, i comunisti l’avrebbero volentieri soggiogata se non fossero stati battuti nelle elezioni del 18 aprile 1948 che impedirono loro il potere. La loro democrazia “progressiva“ era profondamente illiberale e i loro metodi assai poco democratici come dimostra, ad esempio , il “triangolo della morte” .

In effetti, Genova risponde alla incredibile petizione del Comune di Stazema per inasprire le leggi Scelba e Mancino contro il neo fascismo con il divieto di vendere gadget di Mussolini. Una petizione del tutto inutile e in parte liberticida sulla quale abbiamo già scritto e non meriterebbe la benché minima attenzione. Il centro – destra genovese ha approvato un ordine del giorno per creare un comitato volto a condannare sia il fascismo sia il comunismo, sollevando l’indignazione dell’ ANPI che ha obbligato il Pd a passare dall’astensione al voto contrario e alla solita indignazione. Genova comunista, o meglio quel poco che resta, crede di poter fare come nel 1960,scendendo in piazza, ma ormai i pochi militanti sopravvissuti sono dei vecchi pensionati che hanno perso il contatto con la realtà. Va però anche detto che l’idea del comitato è un’idea balzana perché fascismo e comunismo sono oggettivamente diversi e si sono anche combattuti ferocemente. Sono diversi e non vanno confusi, ma sono due facce negative dello stesso secolo, egualmente autoritarie, se non totalitarie. I fascisti italiani hanno soggiogato l’Italia per vent’anni, i comunisti l’avrebbero volentieri soggiogata se non fossero stati battuti nelle elezioni del 18 aprile 1948 che impedirono loro il potere. La loro democrazia “progressiva“ era profondamente illiberale e i loro metodi assai poco democratici come dimostra, ad esempio , il “triangolo della morte” .

C’è un punto sul quale sia pare sia calato il silenzio ed è quello della Giustizia che necessita di riforme rapide e profonde che in primis limitino lo strapotere dei magistrati, riportandoli agli ambiti fissati dalla Costituzione. I magistrati hanno gravissime responsabilità nelle disfunzioni della Giustizia al pari dei ministri che si sono susseguiti, in particolare l’ultimo.

C’è un punto sul quale sia pare sia calato il silenzio ed è quello della Giustizia che necessita di riforme rapide e profonde che in primis limitino lo strapotere dei magistrati, riportandoli agli ambiti fissati dalla Costituzione. I magistrati hanno gravissime responsabilità nelle disfunzioni della Giustizia al pari dei ministri che si sono susseguiti, in particolare l’ultimo.