Un secondo piatto di carne amato da tutti, da preparare a pranzo o a cena anche all’ultimo momento. Le scaloppine al limone si preparano con pochi ingredienti, semplicemente tenere e sottili fettine di vitello avvolte da una fresca e agrumata salsa cremosa e vellutata. Davvero stuzzicanti ed irresistibili.

***

Ingredienti

6 fettine di carne divitello

1 limone

1 noce di burro

1 rametto di rosmarino

1 spicchio di aglio intero

Poca farina bianca

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Sale, pepe q.b.

Appiattire le fette di carne con il batticarne, incidere i bordi delle fettine per non farle arricciare. Passare le fettine nella farina bianca facendola aderire bene. In una larga padella far spumeggiare il burro con il rosmarino e l’aglio, mettere le fettine e lasciarle rosolare da entrambi i lati, sfumare con il vino bianco, lasciar evaporare, abbassare la fiamma e lasciar cuocere per alcuni minuti. Aromatizzare con il succo di limone e la buccia grattugiata, lasciare insaporire per due minuti poi salare e pepare. Filtrare la salsa per renderla piu’ vellutata e servire subito.

Paperita Patty

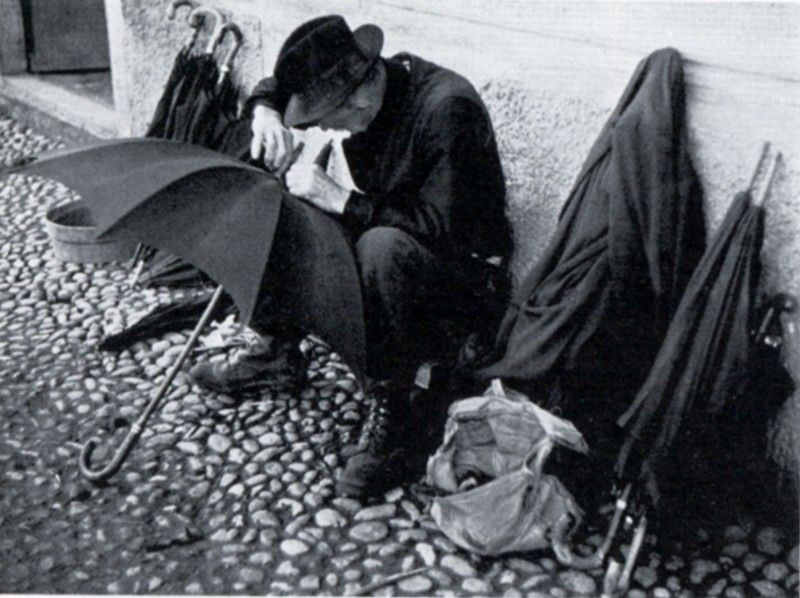

Si vedevano bene i profili delle montagne e bastava andare un po’ in alto, sulla scalinata della chiesa, che si potevano distinguere le alpi svizzere. E l’altra sponda? Un gioco di luci a rincorrersi sul lungolago tra Suna e Pallanza fino alla punta della Castagnola, dove la riva ridiventava scura e si poteva solo intuire che c’era Intra, nascosta dietro la curva dell’Eden. Verso Laveno e Santa Caterina del Sasso altre luci, altre strade, altre case e altra gente. Lì, sulla sponda lombarda, avrebbero potuto quasi intravedermi se qualcuno, puntando un cannocchiale con delle buone lenti d’ingrandimento, si fosse preso la briga di curiosare verso l’imbarcadero di Baveno. Avrebbe visto una figura, un’ombra seduta lì, sulla panchina dal verde un po’ corroso dal tempo, intenta ad ascoltare il rumore della risacca. A dire il vero, per me, più che un rumore è un suono, quasi un sottofondo musicale. Il ritmare dell’onda che s’infrange, che si ritira per far posto all’altra, apprestandosi a compiere lo stesso gesto secondo il moto dell’acqua e la direzione del vento. E’ come una musica che calmava i nervi, distende l’animo. “ Ecco, vardala lì. A l’è l’acqua stràca. L’acqua che sciùscia i remi dì barch, che la carezza suta al ventar ogni barca e sura la cràpa ogni sàss”, mi diceva il mio amico Angelo Branca, vecchio lupo di lago, commentando le onde che, ormai deboli e provate, s’arrestavano sui muri del vecchio molo. L’ Angiolino, nato e cresciuto sull’isola Pescatori, aveva ormai affidato la sua vecchiaia alla terraferma. Ma non mancava mai, nelle notti di luna buona, di farmi compagnia all’imbarcadero. Insieme guardavamo l’acqua scura, ascoltandone il mormorio. Sembrava quasi lo sgranarsi di un rosario sottovoce. Ogni tanto, quasi a rompere quel ritmo dondolante, arrivava un onda solitaria, più decisa. “ E’ l’onda vagabonda. Ascoltala bene, amico mio. Ogni tanto arriva. Così, di colpo, senza preavviso. E’ diversa dalle altre: a l’é l’acqua che scàpa e che la turna indrèe . A l’è cùma una lèngua che ta diss che l’aria la cambia”. E, infatti, l’aria cambiava e s’alzava un vento tiepido che muoveva le onde con più decisione. Era l’effetto dei venti di föhn che, scendendo dalle Alpi, asciugavano e riscaldavano l’aria, facendo assaggiare i primi scampoli di primavera. “Ma, attenzione”, ricordava Angiolino. “Non facciamoci fregare. Quest’aria prima è dolce e dopo à ta càgna i vestìi, perché dal Mottarone s’incanala giù anche un venticello che risente ancora dell’ultima neve e che ti legna facendo finta d’accarezzarti. Vedi come fa increspare l’acqua del lago, verso l’isola?”. Parole piene di saggezza. Infatti, passate le prime leggere folat, l’aria diventava più brusca e veniva spontaneo tirarsi su il bavero della giacca per poi infilarsi le mani nelle tasche. Così, salutato il lago e lasciate alle spalle le imbarcazioni dondolanti tra le onde, ci incamminavamo verso la piazza del Municipio. L’Angiolino canticchiava una canzone che aveva imparato alla radio. Gli piaceva perché, diceva “ è fatta giusta per notti come queste, quando il vento porta in giro l’odore del lago”. E attaccava, data l’ora, sottovoce: “Vent cunt’el pàss balòss, quell che vorì mia tiram via da dòss. Slàrga al fiaa e bùfa in giir i stell, lassa al tò disegn in su la mia pell…”. Era tempo d’andare a casa. E la luna si stagliava più lucente che mai nel cielo nitido e trapuntato di stelle.

Si vedevano bene i profili delle montagne e bastava andare un po’ in alto, sulla scalinata della chiesa, che si potevano distinguere le alpi svizzere. E l’altra sponda? Un gioco di luci a rincorrersi sul lungolago tra Suna e Pallanza fino alla punta della Castagnola, dove la riva ridiventava scura e si poteva solo intuire che c’era Intra, nascosta dietro la curva dell’Eden. Verso Laveno e Santa Caterina del Sasso altre luci, altre strade, altre case e altra gente. Lì, sulla sponda lombarda, avrebbero potuto quasi intravedermi se qualcuno, puntando un cannocchiale con delle buone lenti d’ingrandimento, si fosse preso la briga di curiosare verso l’imbarcadero di Baveno. Avrebbe visto una figura, un’ombra seduta lì, sulla panchina dal verde un po’ corroso dal tempo, intenta ad ascoltare il rumore della risacca. A dire il vero, per me, più che un rumore è un suono, quasi un sottofondo musicale. Il ritmare dell’onda che s’infrange, che si ritira per far posto all’altra, apprestandosi a compiere lo stesso gesto secondo il moto dell’acqua e la direzione del vento. E’ come una musica che calmava i nervi, distende l’animo. “ Ecco, vardala lì. A l’è l’acqua stràca. L’acqua che sciùscia i remi dì barch, che la carezza suta al ventar ogni barca e sura la cràpa ogni sàss”, mi diceva il mio amico Angelo Branca, vecchio lupo di lago, commentando le onde che, ormai deboli e provate, s’arrestavano sui muri del vecchio molo. L’ Angiolino, nato e cresciuto sull’isola Pescatori, aveva ormai affidato la sua vecchiaia alla terraferma. Ma non mancava mai, nelle notti di luna buona, di farmi compagnia all’imbarcadero. Insieme guardavamo l’acqua scura, ascoltandone il mormorio. Sembrava quasi lo sgranarsi di un rosario sottovoce. Ogni tanto, quasi a rompere quel ritmo dondolante, arrivava un onda solitaria, più decisa. “ E’ l’onda vagabonda. Ascoltala bene, amico mio. Ogni tanto arriva. Così, di colpo, senza preavviso. E’ diversa dalle altre: a l’é l’acqua che scàpa e che la turna indrèe . A l’è cùma una lèngua che ta diss che l’aria la cambia”. E, infatti, l’aria cambiava e s’alzava un vento tiepido che muoveva le onde con più decisione. Era l’effetto dei venti di föhn che, scendendo dalle Alpi, asciugavano e riscaldavano l’aria, facendo assaggiare i primi scampoli di primavera. “Ma, attenzione”, ricordava Angiolino. “Non facciamoci fregare. Quest’aria prima è dolce e dopo à ta càgna i vestìi, perché dal Mottarone s’incanala giù anche un venticello che risente ancora dell’ultima neve e che ti legna facendo finta d’accarezzarti. Vedi come fa increspare l’acqua del lago, verso l’isola?”. Parole piene di saggezza. Infatti, passate le prime leggere folat, l’aria diventava più brusca e veniva spontaneo tirarsi su il bavero della giacca per poi infilarsi le mani nelle tasche. Così, salutato il lago e lasciate alle spalle le imbarcazioni dondolanti tra le onde, ci incamminavamo verso la piazza del Municipio. L’Angiolino canticchiava una canzone che aveva imparato alla radio. Gli piaceva perché, diceva “ è fatta giusta per notti come queste, quando il vento porta in giro l’odore del lago”. E attaccava, data l’ora, sottovoce: “Vent cunt’el pàss balòss, quell che vorì mia tiram via da dòss. Slàrga al fiaa e bùfa in giir i stell, lassa al tò disegn in su la mia pell…”. Era tempo d’andare a casa. E la luna si stagliava più lucente che mai nel cielo nitido e trapuntato di stelle.