Il punto di vista / Le interviste di Maria La Barbera

Il punto di vista / Le interviste di Maria La Barbera

La fortunata rubrica che va in onda su Facebook, riparte da “punti di svolta” con un calendario ricco di storie e personaggi.

E’ ripartita a settembre la seguitissima serie #DaCasaCon ideata da Laura Pompeo, Assessore alla Cultura e al Turismo di Moncalieri. Dopo un anno e mezzo di attività, più di 1 milione di visualizzazioni e tanti incontri social con eminenti personaggi dei vari ambiti della comunità che hanno raccontato come stavano vivendo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia, la rubrica è ripresa, sfoggiando una nuova e brillante grafica, con l’intervista a Valentino Castellani, già sindaco di Torino e professore ordinario al Politecnico.

DaCasaCon , come nelle scorse edizioni, sarà trasmessa in diretta dal salotto privato di Laura Pompeo ma guarderà avanti, intraprenderà un nuovo ciclo proponendo conversazioni informali, dibattiti interessanti e ponendo una domanda fissa riguardante i “punti di svolta”, gli eventi o le circostanze che hanno segnato le vite delle persone facendone spesso cambiare il percorso. Un nuovo capitolo, dunque, con un calendario che promette incontri appassionanti, ogni mercoledì alle 19, in un coinvolgente scenario che vedrà una passerella di personaggi e di storie nella ritrovata e cordiale atmosfera creata da una conduttrice d’eccezione che ha fatto interagire ospiti e pubblico anche attraverso interventi in diretta.

3 domande a Laura Pompeo

Dottoressa Pompeo si riparte dai “punti di svolta” dunque?

Sì, mi piace scoprire e mettere il luce l’evento che ha cambiato la vita delle persone indirizzandole verso una strada nuova, l’avvenimento o semplicemente quel “click” che ha determinato il momento attuale o quello di massima espressione personale e professionale. Mi piacciono le storie e sono affascinata dalle persone che riescono ad esprimere il loro potenziale e che sono capaci di trasformare una debolezza in un punto di forza o ancora di più in un segno distintivo della loro vita.

Quale è stato l’evento che ha determinato la sua di svolta?

Ce ne sono stati diversi che hanno cambiato irreversibilmente la mia vita, il più importante è rappresentato dalla nascita di mio figlio Lorenzo. Tra gli eventi che hanno determinato cambiamenti decisivi nel mio cammino c’è sicuramente l’incontro con il professor Gullini, che mi ha accolto nel suo gruppo anche grazie ad un piano alternativo di studi che decisi di fare durante l’università. Il privilegio che mi diede far parte del suo team mi ha permesso di operare come archeologa a Selinunte e successivamente in Siria ed in Giordania con incarichi di rilievo. La svolta più recente è avvenuta, invece, grazie alla attività di amministrazione della mia città , Moncalieri, come assessore, importante funzione che mi permette di restituire alla comunità quanto ricevuto nel corso della mia vita. Questa esperienza, soddisfacente e complessa, mi sta dando l’occasione, inoltre, di esplorare parti di me che ancora non conoscevo e di scoprire alcune capacità che non avevano avuto ancora facoltà di rivelarsi.

Sta per uscire il libro dedicato alla serie DaCasaCon, di cosa si tratta?

La serie ha coinvolto moltissime persone che hanno parlato “a cuore aperto” attraverso conversazioni di circa mezzora l’una avvenute in una atmosfera confidente e durante le quali, l’interlocutore o l’interlocutrice, hanno potuto svelare anche il loro lato meno conosciuto. Gli ospiti hanno spaziato tra temi diversi come l’arte, la scienza, il lavoro, l’attualità, la politica e tanti altri argomenti importanti e di valore. Il libro è una raccolta delle prime 40 puntate andate in onda durante il lockdown e sarà presentato in autunno all’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino.

Sarà una giornata di “tutta natura e letteratura” quella di domenica 26 settembre. La proposta viene dalla pinerolese “Fondazione Cosso” e dalla “Fondazione Lajolo” di Piossasco, nell’ambito del progetto “Bellezza tra le righe” da loro realizzato con il contributo della Regione Piemonte e giunto ormai al penultimo appunrtamento. Gradevolissima rassegna letteraria promossa all’interno di prestigiose dimore storiche e nei loro secolari parchi e giardini (che si fanno essi stessi strumenti di promozione alla lettura utilizzando la bellezza dei luoghi, nonché elemento trainante per veicolare una positiva e fiduciosa visione sul futuro), propone per domenica un doppio appuntamento dedicato alla “gentilezza”, da assaporare all’ombra di piante secolari nel Parco storico del Castello di Miradolo (via Cardonata 2, a San Secondo di Pinerolo) e nei giardini di Casa Lajolo (via San Vito 23, a Piossasco). Ospiti della giornata, gli scrittori Antonio Perazzi (milanese, nipote di Oriana Fallaci e famiglia di scrittori e giornalisti) e la savonese Irene Borgna, laurea in Filosofia e dottorato di ricerca in Antropologia Alpina.

Sarà una giornata di “tutta natura e letteratura” quella di domenica 26 settembre. La proposta viene dalla pinerolese “Fondazione Cosso” e dalla “Fondazione Lajolo” di Piossasco, nell’ambito del progetto “Bellezza tra le righe” da loro realizzato con il contributo della Regione Piemonte e giunto ormai al penultimo appunrtamento. Gradevolissima rassegna letteraria promossa all’interno di prestigiose dimore storiche e nei loro secolari parchi e giardini (che si fanno essi stessi strumenti di promozione alla lettura utilizzando la bellezza dei luoghi, nonché elemento trainante per veicolare una positiva e fiduciosa visione sul futuro), propone per domenica un doppio appuntamento dedicato alla “gentilezza”, da assaporare all’ombra di piante secolari nel Parco storico del Castello di Miradolo (via Cardonata 2, a San Secondo di Pinerolo) e nei giardini di Casa Lajolo (via San Vito 23, a Piossasco). Ospiti della giornata, gli scrittori Antonio Perazzi (milanese, nipote di Oriana Fallaci e famiglia di scrittori e giornalisti) e la savonese Irene Borgna, laurea in Filosofia e dottorato di ricerca in Antropologia Alpina.

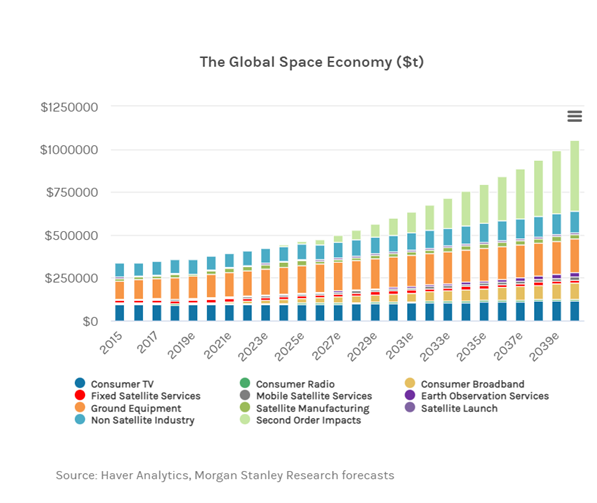

Sta per arrivare anche in Italia la Nuova TV Digitale che, grazie ai nuovi standard tecnologici, consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione, incrementando anche i servizi e il numero di TV connesse a internet. Per tutti coloro che non possono aggiornare i propri apparecchi, è necessario sostituire la vecchia TV o dotarla di un nuovo decoder. Per essi il governo ha introdotto due tipi di aiuti: il Bonus TV – Decoder; il Bonus rottamazione TV. Il Bonus TV – Decoder viene erogato sotto forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato e può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Il Bonus rottamazione TV, compatibile con il Bonus TV – Decoder, consiste invece in

Sta per arrivare anche in Italia la Nuova TV Digitale che, grazie ai nuovi standard tecnologici, consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione, incrementando anche i servizi e il numero di TV connesse a internet. Per tutti coloro che non possono aggiornare i propri apparecchi, è necessario sostituire la vecchia TV o dotarla di un nuovo decoder. Per essi il governo ha introdotto due tipi di aiuti: il Bonus TV – Decoder; il Bonus rottamazione TV. Il Bonus TV – Decoder viene erogato sotto forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato e può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Il Bonus rottamazione TV, compatibile con il Bonus TV – Decoder, consiste invece in

Chiara De Carlo

Chiara De Carlo

Parlai nell’Aula del primo Parlamento italiano a Palazzo Carignano di Torino ,mentre nessuna autorità nazionale o locale ritenne di ricordare una data importante del nostro Risorgimento. Ne parlai con rigore storico senza le sbavature anticlericali che hanno connotato certi ricordi obsoleti di una data che venne collegata al rogo di Giordano Bruno al Campo de’ Fiori. Colsi l’occasione per parlare del Risorgimento e di difenderne il valore storico dagli attacchi soprattutto di una sinistra estranea e contraria al Risorgimento che prende per oro colato le critiche In verità molto frettolose e ideologiche di Gobetti e di Gramsci alla pagina più importante della storia italiana , come disse Croce che parlò di Sorgimento. Oggi l’anticlericalismo appare un discorso obsoleto privo di senso, se consideriamo la Chiesa cattolica di oggi. Il primo nemico del clericalismo è Papa Francesco e certi atteggiamenti laicisti sono comprensibili solo in ultracentenari come Bruno Segre che vivono rivolti al secolo scorso, se non all’800. Pannella che scelse di andare in piazza San Pietro ad ascoltare il Papa, aveva abbondantemente superato l’anticlericalismo del passato.

Parlai nell’Aula del primo Parlamento italiano a Palazzo Carignano di Torino ,mentre nessuna autorità nazionale o locale ritenne di ricordare una data importante del nostro Risorgimento. Ne parlai con rigore storico senza le sbavature anticlericali che hanno connotato certi ricordi obsoleti di una data che venne collegata al rogo di Giordano Bruno al Campo de’ Fiori. Colsi l’occasione per parlare del Risorgimento e di difenderne il valore storico dagli attacchi soprattutto di una sinistra estranea e contraria al Risorgimento che prende per oro colato le critiche In verità molto frettolose e ideologiche di Gobetti e di Gramsci alla pagina più importante della storia italiana , come disse Croce che parlò di Sorgimento. Oggi l’anticlericalismo appare un discorso obsoleto privo di senso, se consideriamo la Chiesa cattolica di oggi. Il primo nemico del clericalismo è Papa Francesco e certi atteggiamenti laicisti sono comprensibili solo in ultracentenari come Bruno Segre che vivono rivolti al secolo scorso, se non all’800. Pannella che scelse di andare in piazza San Pietro ad ascoltare il Papa, aveva abbondantemente superato l’anticlericalismo del passato.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

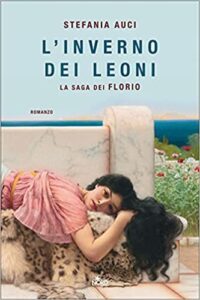

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria In oltre 600 pagine – scorrono via che è un piacere, ma anche un peccato quando si arriva alle ultime righe- riviviamo la parabola discendente e tristissima di questa famiglia di aromatari che, partita dalla povertà del paesino calabrese di Bagnara Calabra a fine 700, aveva edificato un impero gigantesco grazie a tonnellate di intraprendenza, coraggio, intelligenza, lungimiranza e una chiara visione imprenditoriale catapultata nel futuro.

In oltre 600 pagine – scorrono via che è un piacere, ma anche un peccato quando si arriva alle ultime righe- riviviamo la parabola discendente e tristissima di questa famiglia di aromatari che, partita dalla povertà del paesino calabrese di Bagnara Calabra a fine 700, aveva edificato un impero gigantesco grazie a tonnellate di intraprendenza, coraggio, intelligenza, lungimiranza e una chiara visione imprenditoriale catapultata nel futuro. Questa biografia della regina di Palermo nella Belle Époque, Franca Florio, è stata scritta e pubblicata dalla scrittrice e giornalista palermitana Anna Pomar nel 1985. Documento prezioso perchè si era avvalsa anche della testimonianza diretta della marchesa Giulia Afan de Rivera, (una delle figlie di Franca e l’ultima discendente della casata).

Questa biografia della regina di Palermo nella Belle Époque, Franca Florio, è stata scritta e pubblicata dalla scrittrice e giornalista palermitana Anna Pomar nel 1985. Documento prezioso perchè si era avvalsa anche della testimonianza diretta della marchesa Giulia Afan de Rivera, (una delle figlie di Franca e l’ultima discendente della casata). Questo corposo studio del funzionario di Dogana, saggista esperto di economia e storia, Simone Candela, è la prima completa e particolareggiata storia dell’ascesa, fortuna, ricchezza e decadenza economica dei Florio.

Questo corposo studio del funzionario di Dogana, saggista esperto di economia e storia, Simone Candela, è la prima completa e particolareggiata storia dell’ascesa, fortuna, ricchezza e decadenza economica dei Florio. L’autore di questo libriccino era un avvocato nato nel 1903, amico e compagno di avventure di Ignazio Florio. Marasà diede alle stampe questo libro nel 1975 (2 anni prima della morte), quando ormai i protagonisti non c’erano più; e non nasconde il tono nostalgico per una fase storica e sociale che ha ormai perso l’allure in concomitanza con il franare della fortuna dei Florio.

L’autore di questo libriccino era un avvocato nato nel 1903, amico e compagno di avventure di Ignazio Florio. Marasà diede alle stampe questo libro nel 1975 (2 anni prima della morte), quando ormai i protagonisti non c’erano più; e non nasconde il tono nostalgico per una fase storica e sociale che ha ormai perso l’allure in concomitanza con il franare della fortuna dei Florio. E’ tenerissimo questo omaggio che la figlia minore di Giulia Florio, Costanza, tributa alla madre ma anche alla nonna Franca che in famiglia chiamavano Greny. Una testimonianza importante e privilegiata perché ci giunge dalla prospettiva intima di una componente della famiglia.

E’ tenerissimo questo omaggio che la figlia minore di Giulia Florio, Costanza, tributa alla madre ma anche alla nonna Franca che in famiglia chiamavano Greny. Una testimonianza importante e privilegiata perché ci giunge dalla prospettiva intima di una componente della famiglia.