Torino e i suoi musei / Con questa serie di articoli vorrei prendere in esame alcuni musei torinesi, approfondirne le caratteristiche e “viverne” i contenuti attraverso le testimonianze culturali di cui essi stessi sono portatori. Quello che vorrei proporre sono delle passeggiate museali attraverso le sale dei “luoghi delle Muse”, dove l’arte e la storia si raccontano al pubblico attraverso un rapporto diretto con il visitatore, il quale può a sua volta stare al gioco e perdersi in un’atmosfera di conoscenza e di piacere.

1 Museo Egizio

2 Palazzo Reale-Galleria Sabauda

3 Palazzo Madama

4 Storia di Torino-Museo Antichità

5 Museo del Cinema (Mole Antonelliana)

6 GAM

7 Castello di Rivoli

8 MAO

9 Museo Lombroso – antropologia criminale

10 Museo della Juventus

9 Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso

Che Torino sia “città misteriosa” è ormai appurato. La meta che vi propongo oggi può rientrare sotto questo aspetto “tenebroso”, infatti è del Museo Cesare Lombroso che vi voglio parlare.

Che Torino sia “città misteriosa” è ormai appurato. La meta che vi propongo oggi può rientrare sotto questo aspetto “tenebroso”, infatti è del Museo Cesare Lombroso che vi voglio parlare.

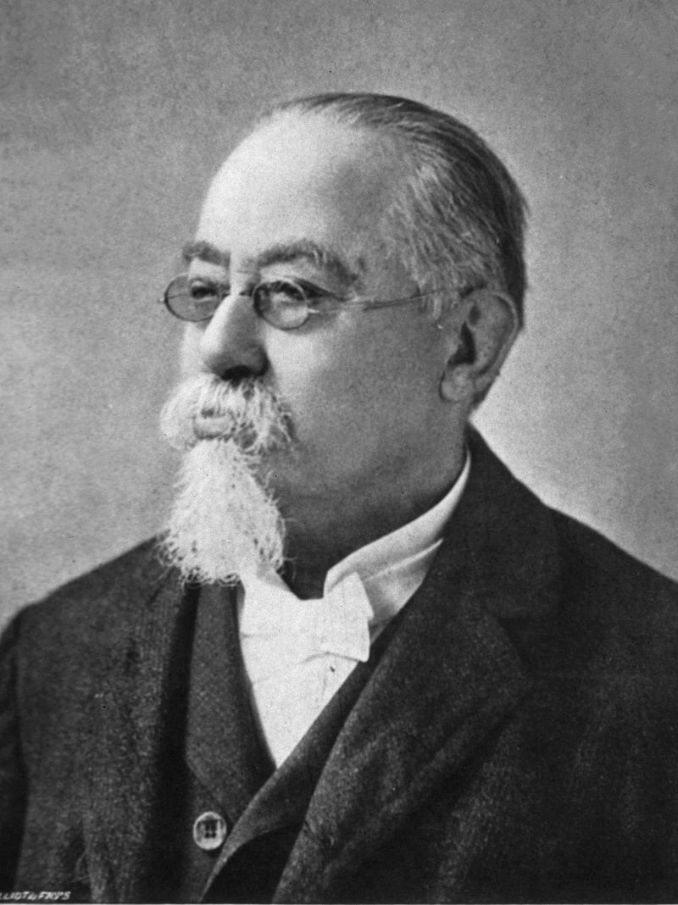

Il Museo di Antropologia Criminale espone gli studi che Cesare Lombroso (Verona 1835-Torino 1909) eseguì tra l’Ottocento e il Novecento: fanno parte della raccolta preparati anatomici, disegni, schizzi, fotografie, corpi di reato, e le particolari produzioni artigianali degli internati dei manicomi e delle carceri.

Non deve essere stato semplice per la famiglia di Cesare accettare che il celebre studioso organizzasse la sua prima esposizione di “scheletri e armi del delitto” proprio nella sua stessa casa. Chissà se fu proprio la signora Lombroso a spostare, l’anno successivo, nel 1877, un pezzo alla volta, gli attrezzi del mestiere del marito in Via Po 18, dove si trovava lo studio.

Superati i probabili battibecchi familiari, Cesare espose nel 1884 due vetrine ricolme di crani, maschere, fotografie criminali e altri oggetti a dir poco inquietanti, all’ Esposizione Generale di Antropologia Italiana.

Il tempo passa e il materiale si accumula, ecco nuovamente il problema di dove contenere questa raccolta in continua crescita. Nel 1896, quella che poi diverrà la collezione del Museo, viene esposta in via Michelangelo 26, sotto la supervisione dell’amico e assistente Mario Carrara, il quale provvede a riordinare la miriade di oggetti in sei sale differenti, arricchendola a sua volta con reperti inerenti agli sviluppi della polizia scientifica e della medicina legale.

Gli appassionati studi di Lombroso e di Carrara devono sopportare un periodo di dimenticanza, fino alla riscoperta avvenuta intorno agli anni Settanta del Novecento, in occasione della fortunata mostra “La scienza e la colpa”.

Solo nel 2001 la collezione riesce a trovare una sistemazione definitiva presso il Palazzo degli Istituti Anatomici, inserendosi nel progetto “Museo dell’Uomo”, che prevedeva una sede comune per i musei di Anatomia Umana, Antropologia Criminale, Antropologia ed Etnografia (ora in via Accademia Albertina); nella stessa residenza venne poi affiancato il simpatico Museo della Frutta.

Ogni tanto trovo la scusa per andarci, al Museo Lombroso, non è eccessivamente grande e non richiede chissà quanto tempo, certo tutto dipende dagli intenti personali e dalla relatività dei termini “tanto tempo”. Incominciamo dunque la visita.

Nella prima sala sono accompagnata dal sonoro di un dialogo immaginario tra due individui che discutono sugli studi di Lombroso; le voci cadono su alcuni mobili e macchinari che sono scenograficamente disposti per riprodurre lo studio del criminologo. Ciò che i due protagonisti dicono è importante per capire il contesto sociale in cui Cesare opera e per comprendere le valide riflessioni che vengono affrontate sul progresso e sui suoi limiti.

Nella seconda sala mi ritrovo in un luogo a metà tra scienza e fantascienza, una moltitudine di strumenti tecnici per rilevazioni morfologiche e funzionali dimostrano la tesi lombrosiana, per cui follia, delinquenza e genialità sono fenomeni quantificabili e oggetto di studio con metodo scientifico.

Impattante è la terza sala: l’ambiente ricorda i musei di antica concezione, teche e pavimento scricchiolante, decisamente i miei preferiti. Qui facciamo conoscenza con Cesare Lombroso in persona, solo un po’ più magro di com’era in realtà: per volontà testamentaria il suo scheletro è esposto nel Museo, sorridente come i teschi dei tesori dei pirati, guarda i visitatori, come se non volesse smettere di continuare ad osservare e a studiare, sempre alla ricerca di nuove prove a favore della sua tesi.

Superato – credo, non ci è dato saperlo- l’esame di Cesare, possiamo dedicarci a guardare la numerosa rassegna di reperti umani, maschere mortuarie, corpi di reato, manufatti carcerari e manicomiali, nonché ritratti di criminali che ornano le pareti. Non c’è che dire, un po’ si accappona la pelle davanti a quei volti cerati, costretti ad essere esangui per sempre. In questa sala ci sono gli oggetti che più mi affascinano, si tratta dei mobili realizzati da Eugenio Lenzi, uno dei tanti sfortunati reclusi nel manicomio di Lucca. Sono mobili senza definizione, abilmente intarsiati e scolpiti, con una dovizia di particolari che solo un matto avrebbe potuto concepire. Tutte le volte che li osservo non posso che domandarmi: se fossero esposti alla GAM o al Castello di Rivoli, sarebbero giudicati allo stesso modo o diventerebbero magicamente opere di inestimabile valore artistico?

Mi prendo il mio tempo prima di proseguire, quegli oggetti hanno il potere d’incantarmi e tutte le volte scopro dettagli nuovi che mi fanno rimanere a bocca aperta. Qualcuno mi osserva, mi sento giudicata e proseguo verso la quarta sala. Mi trovo di fronte a dei teschi tagliati e a qualche scheletro, le didascalie mi ricordano che questa stanza spiega la teoria atavica di Lombroso, il quale sosteneva che il criminale regredisse ad una sorta di condizione primitiva dello stadio evolutivo; un video ricorda, a chi se lo fosse dimenticato, che la malformazione cranica della fossetta del teschio Villella è solo una variabilità individuale, non un fondamento scientifico.

La quinta sala è dedicata agli abiti realizzati da Giuseppe Versino, internato a Collegno, e altri oggetti creati da persone affette da disturbi mentali. Il binomio “genio-follia” è presente da sempre nella storia dell’uomo e nella storia dell’arte, si pensi all’ iconica e stereotipata figura di Vincent Van Gogh (1853-1890), artista inequiparabile, internato nel manicomio di Saint Remy, dopo essersi amputato l’orecchio e dove realizzò 150 opere in soli 53 giorni. Del resto proprio questo luogo mi fa venire in mente che la “lista dei pazzi” è decisamente ampia: Fancisco Goya (1746-1828) era affetto da encefalopatia, (causata da intossicazione da piombo presente nei colori), la malattia lo portò alla sordità e a disturbi di personalità; lo stesso Michelangelo (1475-1564) secondo alcune fonti era piuttosto schizofrenico, come dimostrerebbero le ricerche di Gruesser collegabili allo studio dei volti realizzati dal Buonarroti.

Particolarmente attinente è la vicenda del pittore Richard Dadd (1817-1886), che uccise il padre con un coltello a serramanico perché lo aveva scambiato per un principe delle tenebre, nemico della divinità che Richard adorava, Osiris, a cui aveva anche dedicato un piccolo santuario in una camera in affitto a Londra. Non c’è bisogno di spiegazioni per personaggi allucinati come Ensor, ( 1860-1949) e Munch,( 1863-1944). Forse tra tutti l’ “oscar della follia” va a Jackson Pollock, artista maledetto per eccellenza, consumato da alcool e droghe, riformato dall’esercito per problemi psichici, morto a soli 44 anni in un tragico incidente stradale, la stessa signora Guggenheim di lui aveva detto: “quest’uomo ha dei seri problemi, la pittura è senza dubbio uno di questi”. L’elenco è ancora lungo ed è costituito da grandi nomi quali Francis Bacon, (1909-1992), l’autodistruttivo e tormentato Jean Michel Basquiat (1960-1988) e la triste Camille Claudel (1864-1943), artista brillante, allieva e amante di Rodin. Camille soffrì di depressione con manie di persecuzione e venne internata per volere della madre, in tal modo è come se fosse morta due volte in solitudine: sola, perché rinchiusa in manicomio e sola, perché nemmeno un familiare partecipò al suo funerale.

Particolarmente attinente è la vicenda del pittore Richard Dadd (1817-1886), che uccise il padre con un coltello a serramanico perché lo aveva scambiato per un principe delle tenebre, nemico della divinità che Richard adorava, Osiris, a cui aveva anche dedicato un piccolo santuario in una camera in affitto a Londra. Non c’è bisogno di spiegazioni per personaggi allucinati come Ensor, ( 1860-1949) e Munch,( 1863-1944). Forse tra tutti l’ “oscar della follia” va a Jackson Pollock, artista maledetto per eccellenza, consumato da alcool e droghe, riformato dall’esercito per problemi psichici, morto a soli 44 anni in un tragico incidente stradale, la stessa signora Guggenheim di lui aveva detto: “quest’uomo ha dei seri problemi, la pittura è senza dubbio uno di questi”. L’elenco è ancora lungo ed è costituito da grandi nomi quali Francis Bacon, (1909-1992), l’autodistruttivo e tormentato Jean Michel Basquiat (1960-1988) e la triste Camille Claudel (1864-1943), artista brillante, allieva e amante di Rodin. Camille soffrì di depressione con manie di persecuzione e venne internata per volere della madre, in tal modo è come se fosse morta due volte in solitudine: sola, perché rinchiusa in manicomio e sola, perché nemmeno un familiare partecipò al suo funerale.

Continuando nel percorso espositivo, alla sala 6 si trovano le uniche tracce di vite anonime e maledette: graffiti e incisioni sugli orci per l’acqua dei detenuti del carcere di Torino. La sala 7 presenta il modellino del carcere di Filadelfia e la ricostruzione di una cella ottocentesca, qui si affronta la problematica della detenzione, divenuta nel corso dell’Ottocento architrave dei sistemi penali.

Sono quasi alla fine della visita e nuovamente incontro Lombroso, ma se prima era solo un silenzioso scheletro scrutatore, ora è una voce incorporea che mi parla come dall’Aldilà: è un discorso immaginario che ripercorre l’esperienza di studio, i pensieri, i dubbi che attanagliarono il grande pensatore, umanizzandolo e quasi tramutandolo in un normale “figuro” della bella époque torinese.

Uscendo, attraverso un lungo corridoio che mi riassume i punti principali della mostra: qui ho l’opportunità di rabbrividire ancora una volta alla vista della forca, proprio quella un tempo situata al “rondò” la piazza che ancora oggi in città così si chiama. Giustamente, a mio parere, perché il passato va studiato e compreso, ricordato e contestualizzato: se cancelliamo gli errori che abbiamo commesso, come possiamo correggerli e non ripeterli?

Alessia Cagnotto