Sono 27 i concerti che animano dal 15 al 30 luglio, in occasione di Musica d’estate, il centro storico di Bardonecchia, la perla delle Alpi, piccola cittadina di montagna situata a 1300 metri di altitudine, nel cuore dell’alta Valle di Susa, comodamente raggiungibile in autostrada o in treno.

Organizzata dal lontano 1995 dalla Fondazione Accademia di Musica, considerata tra le più note strutture di alta formazione e di perfezionamento in tutta Italia, la rassegna è a ingresso gratuito e regala la rara opportunità di ascoltare concerti in altura, in un paesaggio unico e incontaminato dove anche la montagna offre il suo spettacolo migliore.

Due sono le sedi dei concerti .

Ogni pomeriggio dal 15 al 30 luglio, alle 17.45 dal lunedì al venerdì e alle 15.30 durante il weekend, nella chiesa di Maria Ausiliatrice è previsto un concerto. Ad esibirsi sono i giovani musicisti selezionati tra i quasi 150 allievi delle masterclass di perfezionamento tenute da docenti di fama internazionale, quali Roberto Plano, Enrico Pace, Benedetto Lupo, Pietro De Maria, Gabriele Carcano, Alberto Nosé, Claudio Voghera al pianoforte, Sonig Tachkerian, Ivan Rabaglia , Guido Rimonda, Piergiorgio Rosso al violino, Enrico Bronzi al violoncello, il Trio Debussy per musica da camera. Il programma viene comunicato in loco, di giorno in giorno, nelle bacheche comunali per le vie della città.

Durante la settimana alle ore 16 nel borgo vecchio di Bardonecchia, presso la chiesa di Sant’Ippolito, si alterneranno concerti solistici di pianoforte con Andrea Fucà il 21 luglio, Francesco Maria Pellecchia il 22 luglio, Ruben Xhaferi il 24 luglio, Gianluca Faragli il 28 luglio e Flavia Salemme il 29 luglio.

Appuntamenti con la musica da camera saranno mercoledì 23 luglio con protagonista il Duo Santarelli Mancini composto dalla violinista Gloria Santarelli e dal pianista David Mancini. Venerdì 25 luglio la violoncellista Victoria Saldarini sarà accompagnata dal pianista Alessandro Mosca.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni 3486994363. Si consiglia di arrivare un quarto d’ora prima.

Gli eventi possono essere seguiti sulle storie di Instagram @accademiadimusicadipinerolo o seguendo #bardonecchiamde.

Musica d’Estate è realizzata dalla Fondazione Accademia di Musica con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Comune di Bardonecchia, Fondazione CRT e con il patrocinio di Torino Città Metropolitana e la sponsorizzazione tecnica di Platino Pianoforti e Yamaha Musica Italia.

Mara Martellotta

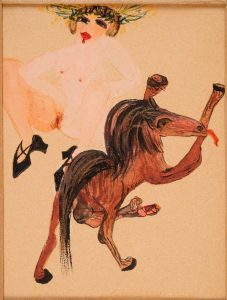

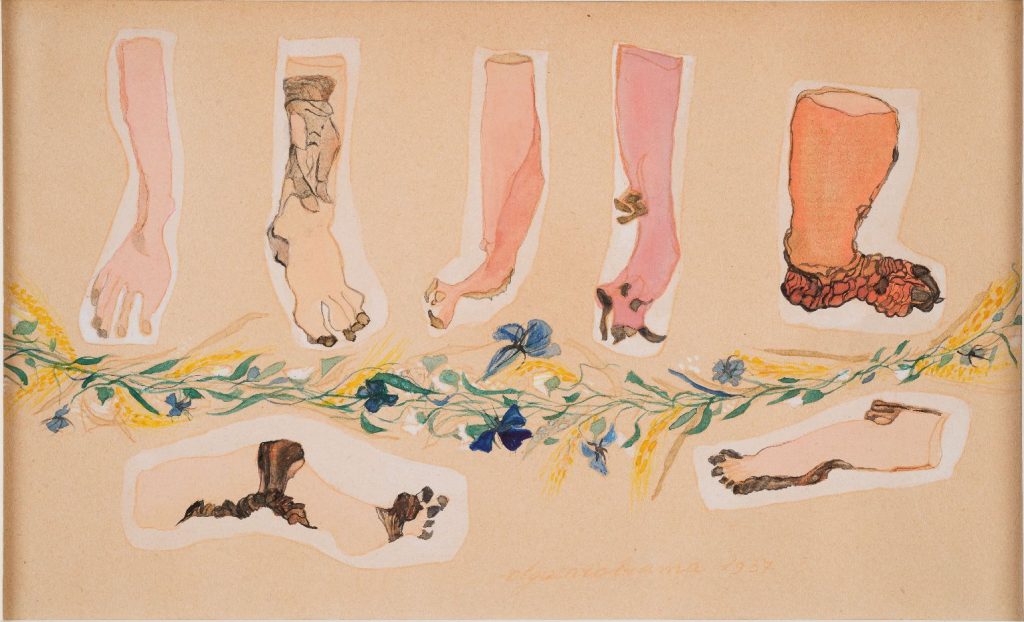

Nella foto una precedente edizione