Credo che sia necessario avviare una riflessione storica sul colonialismo italiano in Africa che non sia succubo delle grossolane pagine di Angelo del Boca. A 90 dall’inizio della guerra d’Etiopia (1935 ) Annamaria Guadagni sul “Foglio“ dedica un ampio articolo al colonialismo italiano in Africa iniziato nel 1882 con l’acquisizione della baia di Assab. Nell’articolo vengono ripercorse le “nefandezze“ e le “atrocità coloniali italiane”, rimettendo, in modo solo apparentemente sorprendente in circolazione le cose scritte con livore anti- italiano da un non storico come Angelo del Boca. Quindi viene evidenziato, come è giusto che sia, l’uso dei gas da parte del viceré di Etiopia Rodolfo Graziani e viene persino esaltato il comunista Ilio Barontini, definito “leggendario antifascista”, mandato da Mosca ad addestrare partigiani in Etiopia e organizzare un governo provvisorio riconosciuto dall’imperatore etiope in esilio. Viene invece ignorato il massacro di soldati italiani ad Adua del 1896 dopo la sfortunata ed improvvida campagna d’Africa, voluta da Crispi, che creò in Italia grande scalpore e un ricordo destinato a restare nei decenni, sul quale fece leva 40 anni dopo Mussolini per giustificare a suo modo l’aggressione all’Etiopia come sostennero le maggiori potenze coloniali a Ginevra che condannò l’Italia alle “inique sanzioni“, come venne detto allora.

Credo che sia necessario avviare una riflessione storica sul colonialismo italiano in Africa che non sia succubo delle grossolane pagine di Angelo del Boca. A 90 dall’inizio della guerra d’Etiopia (1935 ) Annamaria Guadagni sul “Foglio“ dedica un ampio articolo al colonialismo italiano in Africa iniziato nel 1882 con l’acquisizione della baia di Assab. Nell’articolo vengono ripercorse le “nefandezze“ e le “atrocità coloniali italiane”, rimettendo, in modo solo apparentemente sorprendente in circolazione le cose scritte con livore anti- italiano da un non storico come Angelo del Boca. Quindi viene evidenziato, come è giusto che sia, l’uso dei gas da parte del viceré di Etiopia Rodolfo Graziani e viene persino esaltato il comunista Ilio Barontini, definito “leggendario antifascista”, mandato da Mosca ad addestrare partigiani in Etiopia e organizzare un governo provvisorio riconosciuto dall’imperatore etiope in esilio. Viene invece ignorato il massacro di soldati italiani ad Adua del 1896 dopo la sfortunata ed improvvida campagna d’Africa, voluta da Crispi, che creò in Italia grande scalpore e un ricordo destinato a restare nei decenni, sul quale fece leva 40 anni dopo Mussolini per giustificare a suo modo l’aggressione all’Etiopia come sostennero le maggiori potenze coloniali a Ginevra che condannò l’Italia alle “inique sanzioni“, come venne detto allora. Credo che sia necessario avviare una riflessione storica sul colonialismo italiano in Africa che non sia succubo delle grossolane pagine di Angelo del Boca. A 90 dall’inizio della guerra d’Etiopia (1935 ) Annamaria Guadagni sul “Foglio“ dedica un ampio articolo al colonialismo italiano in Africa iniziato nel 1882 con l’acquisizione della baia di Assab. Nell’articolo vengono ripercorse le “nefandezze“ e le “atrocità coloniali italiane”, rimettendo, in modo solo apparentemente sorprendente in circolazione le cose scritte con livore anti- italiano da un non storico come Angelo del Boca. Quindi viene evidenziato, come è giusto che sia, l’uso dei gas da parte del viceré di Etiopia Rodolfo Graziani e viene persino esaltato il comunista Ilio Barontini, definito “leggendario antifascista”, mandato da Mosca ad addestrare partigiani in Etiopia e organizzare un governo provvisorio riconosciuto dall’imperatore etiope in esilio. Viene invece ignorato il massacro di soldati italiani ad Adua del 1896 dopo la sfortunata ed improvvida campagna d’Africa, voluta da Crispi, che creò in Italia grande scalpore e un ricordo destinato a restare nei decenni, sul quale fece leva 40 anni dopo Mussolini per giustificare a suo modo l’aggressione all’Etiopia come sostennero le maggiori potenze coloniali a Ginevra che condannò l’Italia alle “inique sanzioni“, come venne detto allora.

Credo che sia necessario avviare una riflessione storica sul colonialismo italiano in Africa che non sia succubo delle grossolane pagine di Angelo del Boca. A 90 dall’inizio della guerra d’Etiopia (1935 ) Annamaria Guadagni sul “Foglio“ dedica un ampio articolo al colonialismo italiano in Africa iniziato nel 1882 con l’acquisizione della baia di Assab. Nell’articolo vengono ripercorse le “nefandezze“ e le “atrocità coloniali italiane”, rimettendo, in modo solo apparentemente sorprendente in circolazione le cose scritte con livore anti- italiano da un non storico come Angelo del Boca. Quindi viene evidenziato, come è giusto che sia, l’uso dei gas da parte del viceré di Etiopia Rodolfo Graziani e viene persino esaltato il comunista Ilio Barontini, definito “leggendario antifascista”, mandato da Mosca ad addestrare partigiani in Etiopia e organizzare un governo provvisorio riconosciuto dall’imperatore etiope in esilio. Viene invece ignorato il massacro di soldati italiani ad Adua del 1896 dopo la sfortunata ed improvvida campagna d’Africa, voluta da Crispi, che creò in Italia grande scalpore e un ricordo destinato a restare nei decenni, sul quale fece leva 40 anni dopo Mussolini per giustificare a suo modo l’aggressione all’Etiopia come sostennero le maggiori potenze coloniali a Ginevra che condannò l’Italia alle “inique sanzioni“, come venne detto allora.

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

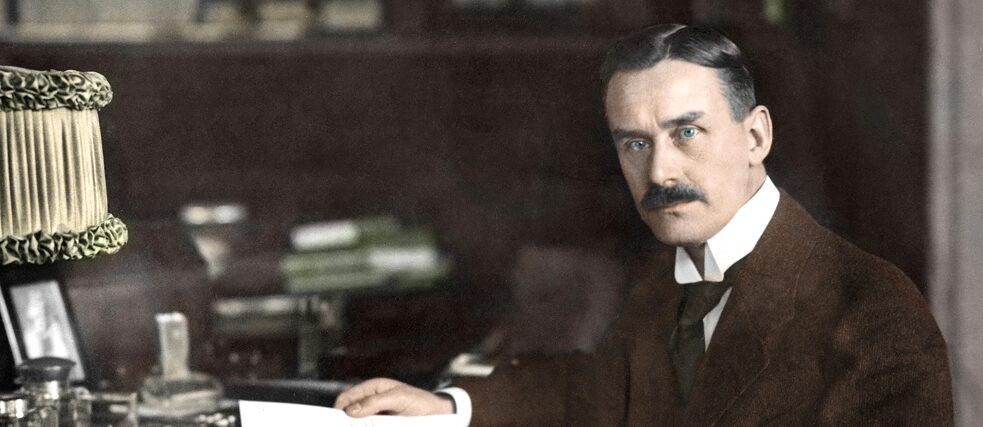

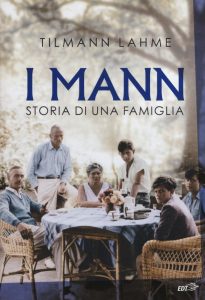

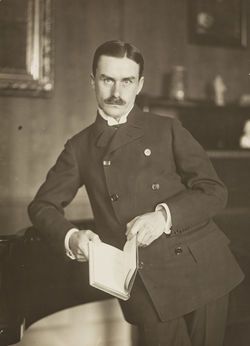

Tilmann Lahme -giornalista, docente e uno dei massimi esperti di letteratura tedesca- con questa biografia romanzata ci conduce dritti all’interno del nucleo della famiglia tedesca per eccellenza, l’ʺAmazing Familyʺ come gli americani amavano definire i Mann.

Tilmann Lahme -giornalista, docente e uno dei massimi esperti di letteratura tedesca- con questa biografia romanzata ci conduce dritti all’interno del nucleo della famiglia tedesca per eccellenza, l’ʺAmazing Familyʺ come gli americani amavano definire i Mann. Questo splendido ritratto -che immagina anche la vita e la voce interiore di Thomas Mann- è valso a Tóibín (saggista, drammaturgo e docente universitario) il Premio Gregor von Rezzori 2023.

Questo splendido ritratto -che immagina anche la vita e la voce interiore di Thomas Mann- è valso a Tóibín (saggista, drammaturgo e docente universitario) il Premio Gregor von Rezzori 2023. Se riuscite a procurarvi questo testo del 1993 potete scoprire un livello ancora più profondo della vita di alcuni personaggi della famiglia Mann, a partire ovviamente da Thomas.

Se riuscite a procurarvi questo testo del 1993 potete scoprire un livello ancora più profondo della vita di alcuni personaggi della famiglia Mann, a partire ovviamente da Thomas.  Questo libro è stato pubblicato nel 1932 dal secondogenito di Thomas Mann, Klaus, nato a Monaco di Baviera nel 1906 e suicidatosi a Cannes nel 1949.

Questo libro è stato pubblicato nel 1932 dal secondogenito di Thomas Mann, Klaus, nato a Monaco di Baviera nel 1906 e suicidatosi a Cannes nel 1949.

.jpg)

LETTERE

LETTERE

Anche le donne Rorà hanno lasciato una traccia indelebile all’interno delle case e delle strade di questo luogo straordinario ed emblematico e, anche se non citate nei libri di storia come spesso avviene, queste ultime hanno avuto un ruolo centrale nella costruzione della vita comunitaria.

Anche le donne Rorà hanno lasciato una traccia indelebile all’interno delle case e delle strade di questo luogo straordinario ed emblematico e, anche se non citate nei libri di storia come spesso avviene, queste ultime hanno avuto un ruolo centrale nella costruzione della vita comunitaria.