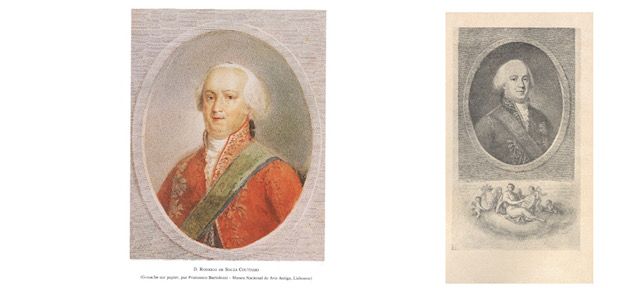

I personaggi pubblici dell’ancien régime spesso erano vivaci esponenti del mondo intellettuale. Così i lusitani de Souza Coutinho, soprattutto i diplomatici e gli uomini politici della famiglia. Tra essi D. Rodrigo de Souza Coutinho (Chaves, 3.08.1755 – Rio de Janeiro, 26.01.1812), 1° Conte di Linhares (Rio de Janeiro, 17.12.1808), che aveva iniziato la sua carriera come inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Portogallo alla corte di Torino, dove era vissuto dal 23.09.1779 al 30.07.1796, e l’8.03.1789 si unì in matrimonio a Gabriella Asinari di San Marzano (Torino, 31.07.1770 – Rio de Janeiro, 24.01.1821).

********************************************************************************

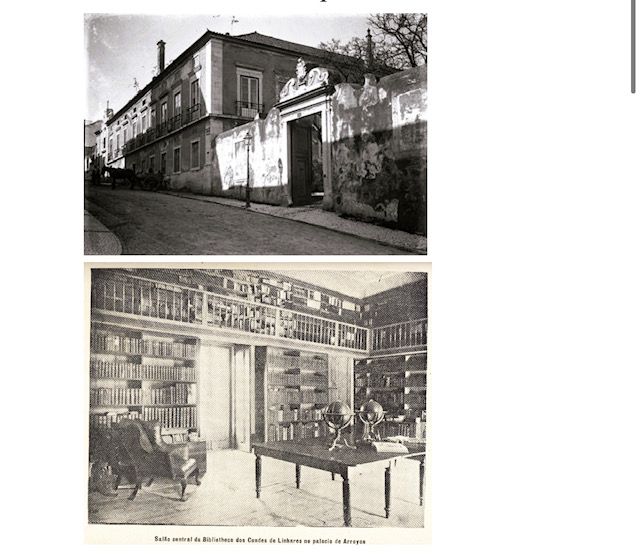

Torino, Via Garibaldi, il palazzo, che, alla sinistra della Chiesa di San Dalmazzo, delimita il ristretto

sagrato, all’epoca ospitava la residenza e gli uffici del Ministro di Portogallo alla Corte dei Savoia.

Torino, in Via Maria Vittoria, n° 4, nel Palazzo di famiglia, prospiciente la chiesa di S. Filippo,

D. Gabriella Asinari di San Marzano nacque e visse fino al matrimonio con D. Rodrigo de Souza Coutinho.

Fin dagli anni giovanili, il 1° Conte di Linhares mantenne buoni contatti con il mondo culturale. Così, in gioventù, era stato con l’abate Tommaso Valperga Caluso, a Lisbona presso il fratello, ministro plenipotenziario dei Savoia in Portogallo, e, successivamente plenipotenziario egli stesso, nei suoi dispacci da Torino, dove scrive della vivacità degli intellettuali nel Piemonte prerivoluzionario.

Qui ci soffermeremo soltanto sugli incontri del Coutinho col pittore Domingos Antonio de Sequeira, avvenuti a Lisbona nel palazzetto di famiglia dei conti di Linhares, tra il 1796 e il 1798, cioè dopo il rientro in Portogallo dei due uomini, reduci entrambi di prolungati soggiorni nella nostra Penisola, e conclusisi dopo, tra il 1797, quando arrivò a Lisbona la sposa di D. Rodrigo, e il 1807, quando i Coutinho si imbarcarono per il Brasile con la Corte portoghese.

Quanto al ministro plenipotenziario, nel dispaccio da Torino n° 65 del 30 luglio 1796, l’incaricato d’affari di Portogallo riferisce che, in quello stesso giorno, egli era partito alla volta di Genova, accompagnato dalla moglie ventisettenne, per imbarcarsi per Lisbona. Quel documento dice che, a quella data, non si sapeva ancora se il fratello di D. Rodrigo, D. Domingos de Souza, avrebbe occupato in Piemonte il posto lasciato libero dal Coutinho stesso, infatti il decreto di nomina del diplomatico avrebbe avuto la data del 1° novembre 1796, mentre, fin dal precedente 4 settembre, D. Rodrigo aveva ricevuto a Lisbona l’incarico di ministro di Stato per la marina e l’oltremare.

Lisbona, palazzetto de Souza Coutinho in Arroios: ingresso con vista dalla strada e biblioteca.

Rientrato in patria, nel 1796, D. Rodrigo prendeva alloggio con i fratelli nel palazzotto di Arroios, dove incominciava a ricevere le visite di Domingos António de Sequeira (Belém,10.03.1768 – Roma, 7.03.1837), pittore portoghese che a Roma si era perfezionato nell’arte.

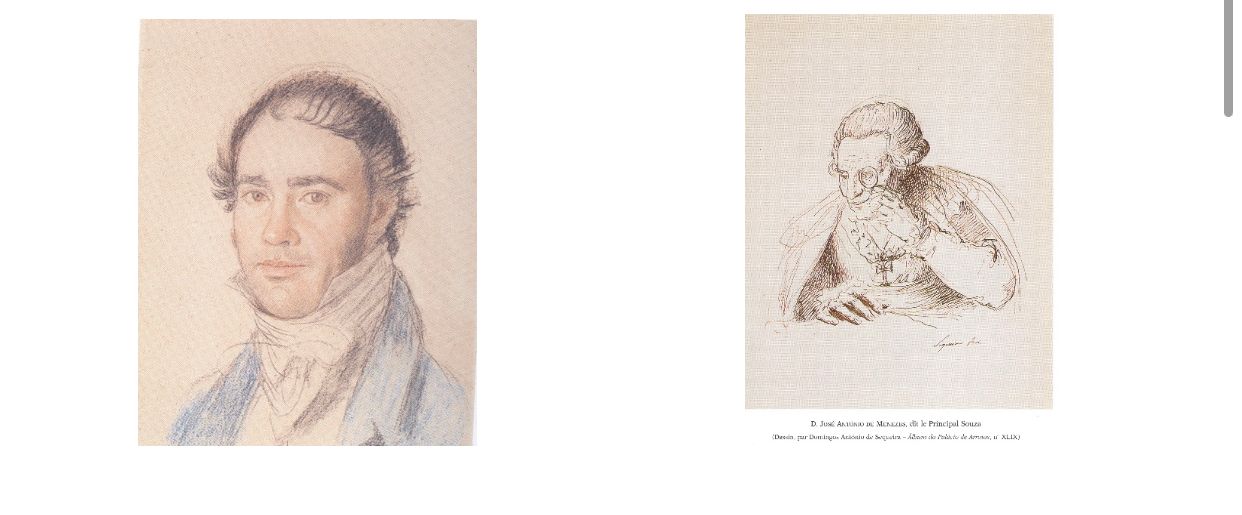

A sinistra, Domingos António Sequeira (autoritratto, pastello, 1805 ca.) e, a destra, un raro ritratto del prelato

D. José António de Menezes e Sousa Coutinho, fratello di D. Rodrigo (disegno di Sequeira tratto dall’Album di Arroios).

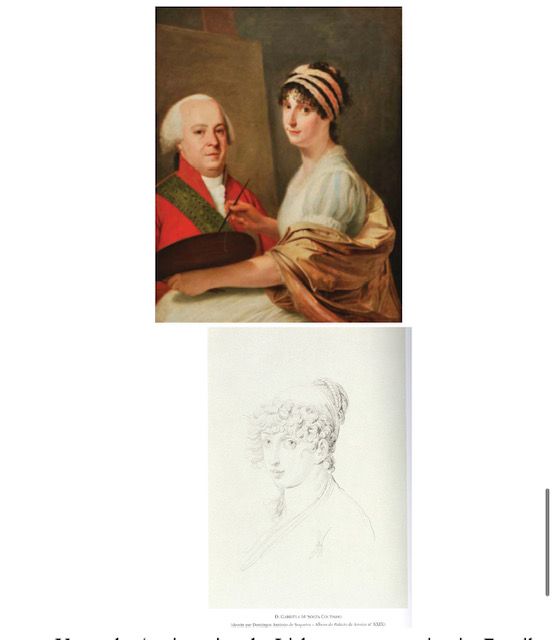

Il pittore non aveva incontrato D. Rodrigo nel viaggio da Genova a Lisbona, poiché era in Portogallo fin dagli ultimi mesi del 1795, perciò solo nell’anno successivo «comincia a frequentare il palazzetto di D. Rodrigo de Sousa Coutinho, [poi] Conte di Linhares. Risulta da questa frequentazione una serie di 51 disegni di Sequeira (alcuni datati del 1796, 1797, 1798 e 1802), organizzati nel cosiddetto Album di Arroios». Di quei fogli, scriveva Alexandra Josephina Reis Gomes Markl, del«L’opera grafica di D. A. de Sequeira nel contesto della produzione europea del suo tempo», tesi di dottorato in belle arti / disegno, Università di Lisbona, 2013, p.122], scriveva: «Dalla relazione (di Sequeira) con la famiglia del Conte di Linhares, principalmente con D. Gabriella Asinari de Sousa Coutinho, risulta una parte significativa della sua produzione grafica di quel periodo. Un insieme di 51 disegni rimasti noti come Album Arroios, eseguiti, secondo la tradizione famigliare nelle serate che l’artista trascorreva con i Coutinho, tra i quali si incontrano alcuni fogli datati dal 1796 al 1802». Anche Manuel Pedro Alves Crespo de San Payo, nelle sue pagine intitolate: «Il disegno in viaggio, album, quaderno o diario grafico, l’album di D. A. de Sequeira», tesi di dottorato in belle arti / disegno, Università di Lisbona, 2019, p. 57, nota 15], che afferma: «Credo che Sequeira possa aver dato lezioni di disegno alla Contessa di Linhares o a qualcuno dei sui figli nel periodo compreso tra il 1796 e il 1798, giacché alcuni degli esercizi configurano alcune prove di questo tipo con tracce di linee veloci parallele e incrociate per le ombre».

Ma seguiamo meglio le vicende famigliari di D. Rodrigo dalle notizie che, su nostra indicazione, Andrée Mansuy pubblicò nel secondo tomo della sua biografia del Coutinho, dove scrive: «Plusieurs mois s’écoulèrent ainsi, jusqu’au moment où le frère de D. Gabriela, le marquis Asinari di S. Marzano, écrivit au comte Balbo, ambassadeur du roi de Sardaigne à Paris, en le priant d’obtenir du Directoire les passeports nécessaires pour que cette petite famille puisse entreprendre par voie de terre son voyage vers Lisbonne. Le 25 mai (1797), le comte Balbo communiqua au “Citoyen Secrétaire Général des Relations Extérieures” à Paris le signalement de D. Gabriela et des “gens de sa suite, tous Piémontais», qui l’accompagneraient dans sa traversée des «départements méridionaux de la France pour se rendre en Espagne pour rejoindre son mari». Quei documenti ricordano che la Signora Coutinho, nata San Marzano, aveva 26 anni, capelli castani scuri, occhi celesti, denti bianchissimi, quattro figli (dei quali il primo di sette anni, il secondo di cinque, il terzo di due e la quarta di un anno) e alcuni domestici al seguito (tra cui: un cuoco, un valletto, una bambinaia, una cameriera e un cameriere). Già il 23 giugno quella piccola comitiva arrivava a Barcellona, il seguente 10 luglio era a Madrid, mentre, già alla data del 23 agosto 1797, le prime notizie da Lisbona dicono che la piccola figlia dei Coutinho era in fin di vita: sarebbe morta il giorno successivo (memoria del martirio di San Bartolomeo apostolo).

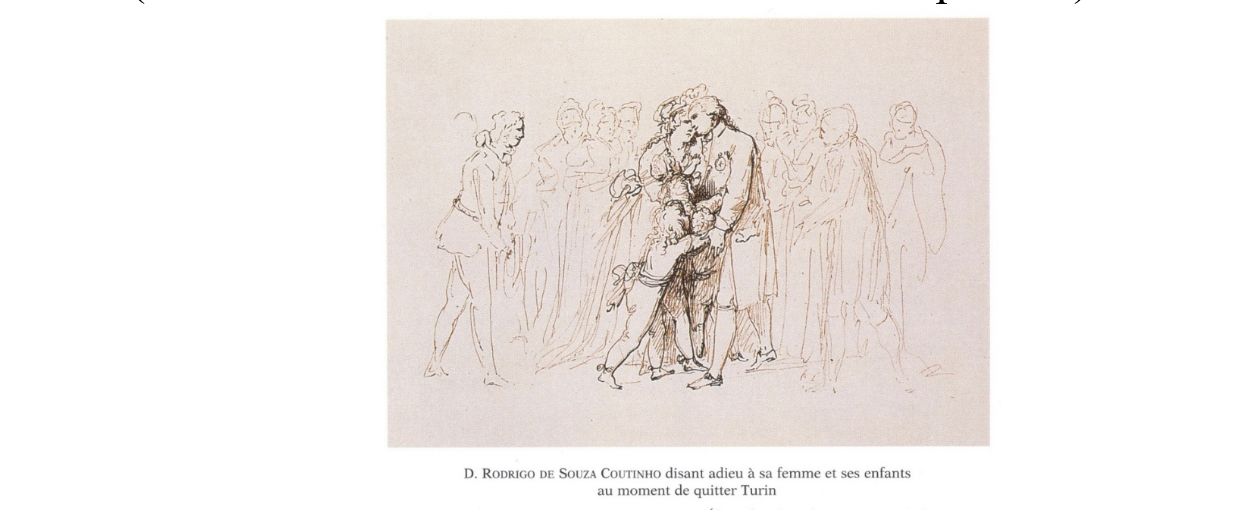

Il disegno (già dell’album di Arroios) che qui riproduciamo, diversamente da quanto riporta la didascalia, non tratta il momento in cui, a Torino, D. Rodrigo si accomiatava dai famigliari (infatti la stessa Mansuy, nel secondo tomo della biografia del Coutinho, ricorda che la nobildonna accompagnò il marito a Genova, dov’egli si imbarcava per il Portogallo). La scritta sembrerebbe accogliere una voce che, pur circolando in casa dei Conti di Linhares, non era veritiera, anche se nata nel loro ambiente stesso. La vistosa cuffia, disegnata sul capo della gentildonna torinese, fa pensare che fosse più adatta all’abbigliamento di una donna che viaggiava per la capitale portoghese (spesso sferzata dai venti atlantici), piuttosto che riferibile a un afoso fine luglio torinese (infatti, come ricordano i dispacci dello stesso Ministro portoghese a Torino, nel periodo estivo erano frequenti le temperature elevate, accompagnate da picchi di umidità). Il disegno quindi è lo schizzo di un testimone (e Sequeira era presente in casa Coutinho a Lisbona, dove aveva visto D. Rodrigo accogliere i famigliari provenienti dal Piemonte). Nella stessa raccolta di disegni ce n’erano altri che ritraevano personaggi pure presenti a quell’incontro, uno di essi rappresenta Gabriella Asinari adagiata su un sedile (formalmente così ben definito da anticipare i lavori da designer che in anni successivi avrebbero impegnato l’artista) e un ritratto del secondo conte di Linhares, D. Vittorio, bambino, disegno che ben figurerebbe tra i migliori disegni inglesi del tempo.

Il lavoro più importante che Sequeira realizzò per i Coutinho tuttavia è un quadro a olio, a proposito del quale l’11 aprile 1985, D. Nuno de Souza Coutinho (1914–2006), 7° Conte di Linhares, nel riscontrare la prima lettera che gli avevo inviato nove giorni prima da Rio de Janeiro, scriveva per me le frasi che qui traduco dal portoghese: «Con molto piacere le mando una fotografia del quadro dei Conti di Linhares dipinto da Domingos Sequeira. Come si sa la Contessa di Linhares era portata per l’arte, soprattutto per la pittura, perciò D. Sequeira ebbe l’idea geniale di pensare alla Contessa che dipinge il ritratto del marito». Si tratta di un’opera pittorica per la quale un altro disegno dell’album di Arroios, eseguito a “punta d’argento”, si rivela un bellissimo studio preparatorio.

Una tela (mai uscita da Lisbona per seguire in Brasile i Coutinho) dalla quale, in Portogallo Francesco Bartolozzi (Firenze, 25.09.1728 – Lisbona, 7.03.1815), morto in Brasile il 1° Conte di Linhares, avrebbe tratto due lavori esemplari del suo ultimo periodo. In essi egli da prova delle sue notevoli abilità di incisore, ribaltando sul lato destro il sinistro per un delicato disegno a colori, e riproponendo il ritratto dipinto da Sequeira in un’acquaforte alla quale legherà indissolubilmente il ricordo del nobile portoghese.

********************************************************************************

Per approfondimenti sui conti di Linhares rimando alle mie pagine: «Gabriella Asinari di San Marzano, Contessa di Linhares e la sua missione per l’Ordine di Malta» («Almanacco Piemontese 2002», Torino, Viglongo, dicembre 2001, pp. 131-137); «1779-1796: a Torino, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, portoghese, futuro conte di Linhares e ministro di Stato» («Studi Piemontesi», Torino, giugno 2008, vol. XXXVII, fasc. 1, pp. 181-196) e soprattutto a: Andrée Mansuy Diniz Silva, Portrait d’un homme d’État: D. Rodrigo de Souza Coutinho, Comte de Linhares (1755-1812), (Centre Culturel Calouste Gulbenkian – Commission Nationale pour les Commémorations des Découvertes Portugaises Lisbonne et Paris, tom. 1°, Les années de formation 1755-1796, 2002, tom. 2°, L’homme d’État 1796-1812, 2006). Mentre per il Sequeira rimando a: José Alberto Seabra Carvalho nel catalogo «1768-1837 Sequeira, um Português na mudança dos tempos», Ministério da Cultura – Instituto Português de Museus – Museu Nacional de Arte Antiga, janeiro a março 1997, pp.102-122 «Uma cronologia».

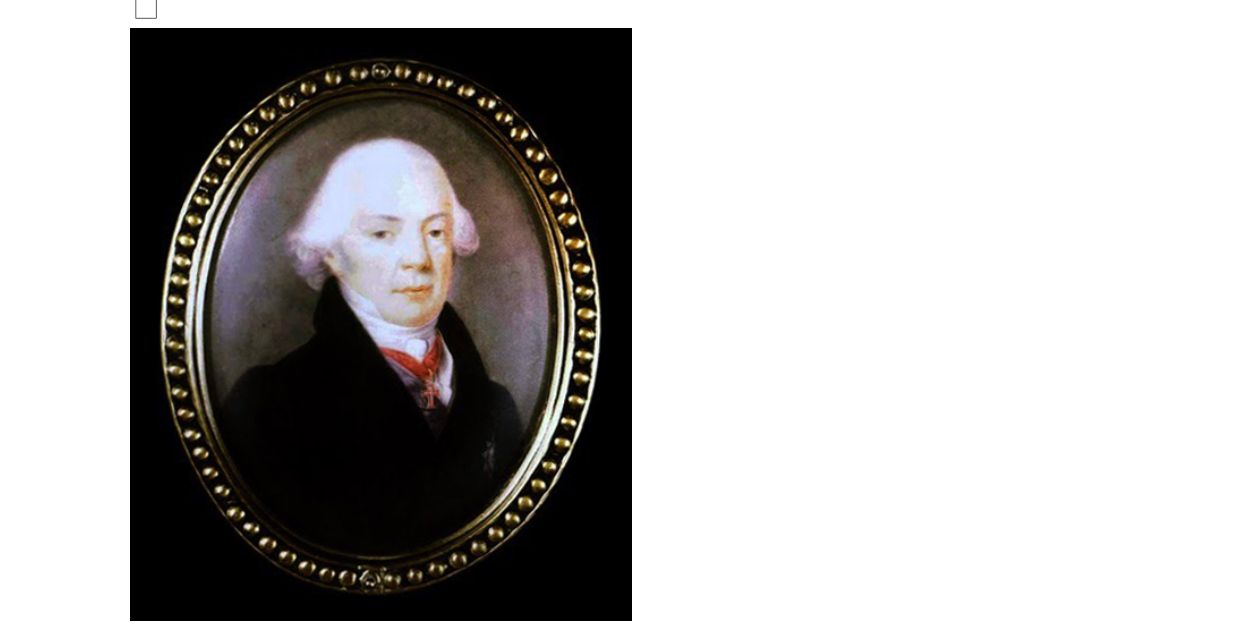

D. Domingos António de Souza Coutinho, m.se di Funchal

(Chaves, 20.02.1762 – Brighton, 28.11.1833).

Miniatura inglese, dipinta verso il 1820.

D. Domingos António de Souza Coutinho

Figlio di D. Francisco Inocêncio de Souza Coutinho (Vila Viçosa, 28.12.1726-Madrid,1781), governatore dell’Angola, morto ambasciatorein Spagna, e di D. Ana Luísa Joaquina Teixeira da Silva de Andrade. Fu fratello di: D. Rodrigo de Souza Coutinho, 1° conte di Linhares (padrino di battesimo del quale era stato il futuro marchese di Pombal), ministro aTorino e membro del gabinetto regio quindi Ministro di Stato in Portogalloe in Brasile che, nel 1796, aveva pubblicato a Parma per i tipi bodoniani «Le virtù del trono. Cantata per la nascita di S. A. R. Don Antonio de Bragança Principe da Beira»; D. José António de Meneses e Souza Coutinho (Chavez, 24.01.1757–Lisbona, 28.09.1817), arcidiacono della Chiesa Patriarcale di Lisbona, noto come Principal de Souza il quale, durante la permanenza in Brasile del re di Portogallo, a partire dal 1811 e fino alla morte, fece parte del Consiglio di Reggenza del Regno come rappresentante della Chiesa portoghese; D. Francisco Maurício de Souza Coutinho (Contins, 1763/4–Rio de Janeiro, 19.11.1820), ammiraglio della marina reale portoghese, professo e commendatore dell’Ordine di Malta, governatore e capitano-generale del Gran Pará (1789-1801).

D. Domingos António de Souza Coutinho, unico tra i fratelli, si laureò in giurisprudenza all’Università di Coimbra (1781), fu inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Copenhagen (1790-1795), quindi a Torino(1796–1803), in ultimo a Londra (1803-1814) dove, nel 1810, fu elevato al grado di ambasciatore, infine a Roma (1814–1828). A Londra, aveva negoziato la dislocazione della corte portoghese in Brasile. Fu fatto conte di Funchal (17.12.1808), poi, poco prima di morire (nel giugno 1833), marchese di Funchal. Fu membro dell’Accademia delle Scienze di Lisbona fin dal 18.02.1810. Per combattere il Correio Braziliense di Hipólito José da Costa, fondò a Londra il periodico O Investigador Português em Inglaterra, che circolò fino al 1818.

**********************************************

À memória de minha esposa

Carmen Quireze Burdet (1951- 1988)

há 40 anos de nossa mudança do Brasil

Carlo Alfonso Maria Burdet

Promossa dal “Lions Club Santa Margherita Ligure – Portofino” e dal “Comune di Santa Margherita Ligure”, l’attuale mostra nella cinquecentesca Fortezza Sanmargheritese ha un titolo decisamente curioso, se si pensa che in sé quel titolo, fatto di cinque ben calcolate parole, ne racchiude altri due riferiti ad opere che sono al centro del percorso scenico e concettuale della stessa rassegna. “Parole Parole. Prove di Speranza”. Partiamo proprio da quel “Prove di speranza”. Tre parole folgoranti pensate a dar voce (al centro del grande Salone a piano terra), nella loro simbolica asserzione ad un’installazione “performativa” – riferita al “Giubileo della Speranza” di Papa Francesco – che non credo di sbagliare nell’indicare come vero fulcro centrale della rassegna. In legno di pallet, catramina e olio (estremamente attuale nel riferimento all’atroce crudeltà dei tempi di guerra che oggi paralizzano il mondo) l’opera ci offre la tragica visione di due poderose, sbrecciate “Porte Sante” che, al loro aprirsi, non possono che restituirci sgomento, cumuli di macerie, frammenti di antichi simboli di fede, bianchi sudari di morte e oceani di lacrime di donne, uomini, bambini (quanti bambini!) per i quali la vita è stata solo, o quasi, guerra.

Promossa dal “Lions Club Santa Margherita Ligure – Portofino” e dal “Comune di Santa Margherita Ligure”, l’attuale mostra nella cinquecentesca Fortezza Sanmargheritese ha un titolo decisamente curioso, se si pensa che in sé quel titolo, fatto di cinque ben calcolate parole, ne racchiude altri due riferiti ad opere che sono al centro del percorso scenico e concettuale della stessa rassegna. “Parole Parole. Prove di Speranza”. Partiamo proprio da quel “Prove di speranza”. Tre parole folgoranti pensate a dar voce (al centro del grande Salone a piano terra), nella loro simbolica asserzione ad un’installazione “performativa” – riferita al “Giubileo della Speranza” di Papa Francesco – che non credo di sbagliare nell’indicare come vero fulcro centrale della rassegna. In legno di pallet, catramina e olio (estremamente attuale nel riferimento all’atroce crudeltà dei tempi di guerra che oggi paralizzano il mondo) l’opera ci offre la tragica visione di due poderose, sbrecciate “Porte Sante” che, al loro aprirsi, non possono che restituirci sgomento, cumuli di macerie, frammenti di antichi simboli di fede, bianchi sudari di morte e oceani di lacrime di donne, uomini, bambini (quanti bambini!) per i quali la vita è stata solo, o quasi, guerra.

Torino

Torino

Traggo anche alcune riflessioni dal mio amico Carlo Saffioti, medico colto e politico lucido che ha mantenuto integra l’indipendenza di giudizio, che mi ha aiutato ad approfodire il tema della decadenza se non del tramonto dell’Occidente a cui la mia generazione resta profondamente legata e si distingue in questo dalle nuove generazioni che hanno scelto il mondialismo senz’anima, pensando nella loro ignoranza che la Russia appartenga all’Europa e che il mondo arabo sia compatibile con la democrazia occidentale, malgrado ne sia il nemico più astioso. Le nuove generazioni sono il frutto di una scuola inetta e di professori attivisti che hanno devastato i giovani a loro affidati, seguendo un disegno preciso volto a cancellare la nostra storia. L’Occidente ha abdicato a sé stesso ,abdicando alla “propria capacità di diffusione valoriale che è stata azzerata, se non addirittura ribaltata da correnti ideologiche come il decolonialismo genuflesso, il relativismo culturale, una forma patologica di autocritica che diventa autofobia“.Il cortocircuito è perfetto. Noi rinunciamo ai nostri codici identitari per il timore di essere accusati di imporli e ci arrendiamo a vedere in Hamas un movimento di liberazione. Siamo dilaniati da polemiche roventi pro Palestina e pro Russia e non capiamo che siamo diventati semplici e pallide comparse in un mondo in cui non contiamo più nulla. L’Europa devastata non è neppure stata capace di resistere con un minimo di dignità a Trump. Ma la resistenza che manca e’ anche e soprattutto quella culturale e morale. L’Eurocentrismo è morto forse già nel 1918 e sicuramente nel 1945, ma la vigliaccheria è più viva che mai e ci porterà ad essere colonia di altri. Non è una nemesi storica, come sostiene qualche sprovveduto, ma la resa incondizionata all’anti- Europa. Resto più che mai disperatamente attaccato all’idea di Europa di Federico Chabod che non è una sbrindellata bandiera azzurra con alcune stelle destinate a cadere come quelle del X agosto perché senza storia e senza dignità.

Traggo anche alcune riflessioni dal mio amico Carlo Saffioti, medico colto e politico lucido che ha mantenuto integra l’indipendenza di giudizio, che mi ha aiutato ad approfodire il tema della decadenza se non del tramonto dell’Occidente a cui la mia generazione resta profondamente legata e si distingue in questo dalle nuove generazioni che hanno scelto il mondialismo senz’anima, pensando nella loro ignoranza che la Russia appartenga all’Europa e che il mondo arabo sia compatibile con la democrazia occidentale, malgrado ne sia il nemico più astioso. Le nuove generazioni sono il frutto di una scuola inetta e di professori attivisti che hanno devastato i giovani a loro affidati, seguendo un disegno preciso volto a cancellare la nostra storia. L’Occidente ha abdicato a sé stesso ,abdicando alla “propria capacità di diffusione valoriale che è stata azzerata, se non addirittura ribaltata da correnti ideologiche come il decolonialismo genuflesso, il relativismo culturale, una forma patologica di autocritica che diventa autofobia“.Il cortocircuito è perfetto. Noi rinunciamo ai nostri codici identitari per il timore di essere accusati di imporli e ci arrendiamo a vedere in Hamas un movimento di liberazione. Siamo dilaniati da polemiche roventi pro Palestina e pro Russia e non capiamo che siamo diventati semplici e pallide comparse in un mondo in cui non contiamo più nulla. L’Europa devastata non è neppure stata capace di resistere con un minimo di dignità a Trump. Ma la resistenza che manca e’ anche e soprattutto quella culturale e morale. L’Eurocentrismo è morto forse già nel 1918 e sicuramente nel 1945, ma la vigliaccheria è più viva che mai e ci porterà ad essere colonia di altri. Non è una nemesi storica, come sostiene qualche sprovveduto, ma la resa incondizionata all’anti- Europa. Resto più che mai disperatamente attaccato all’idea di Europa di Federico Chabod che non è una sbrindellata bandiera azzurra con alcune stelle destinate a cadere come quelle del X agosto perché senza storia e senza dignità.