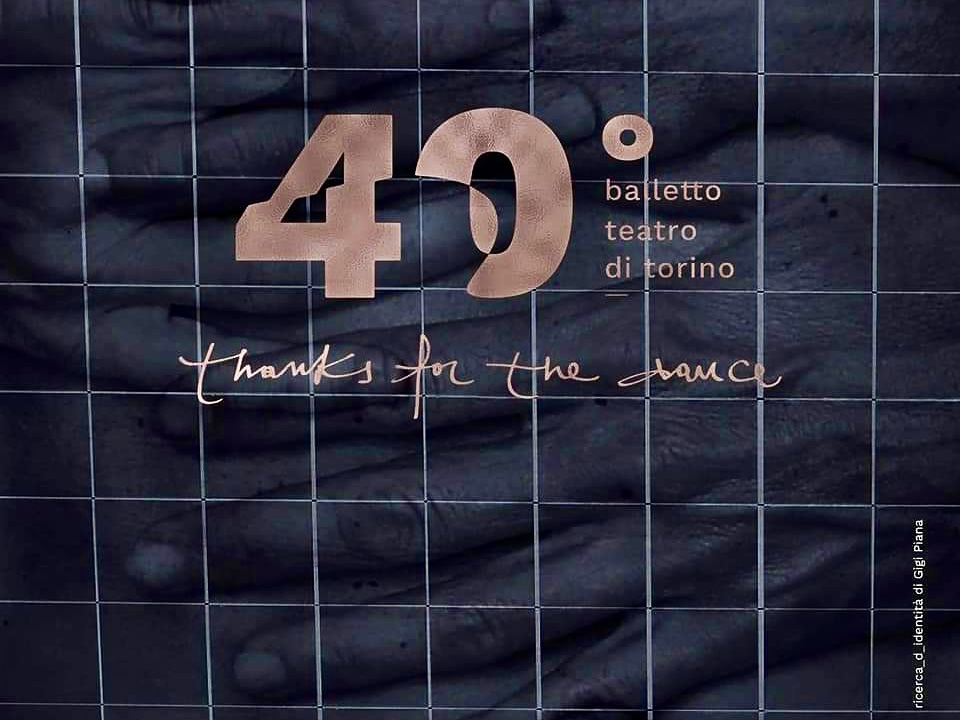

THANKS FOR THE DANCE – BTT 40

Non è solo un compleanno… per molti di noi è un pezzo di vita, ricordi : sacrifici, sogni, speranze,illusioni,realizzazioni, delusioni, fatiche, occasioni mancate, amicizie, amori, rancori, invidie, gelosie, competizioni, impegno…..e soddisfazioni.

Mettere insieme tutti i momenti passati e le emozioni è impossibile ma una cosa è certa non è stata solo danza.

Tutto è iniziato per la caparbietà di una donna che ha condiviso con noi la sua passione che oltre ai 40 di compagnia festeggia un bel traguardo della sua vita…buon compleanno Loredana !

Avrebbe dovuto essere una festa, una festa vera in un teatro vero, ma le circostanze non lo permettono e ci adattiamo, anche questa volta, come abbiamo fatto tante volte su palchi di mezzo mondo.. pertanto la festa parte domani, ma continuerà finché non riusciremo a ritrovarci ed abbracciarci…tutti quelli che si sentono parte di questa che è stata una famiglia. Iniziamo con un appuntamento on line :

Save the date: 21 dic 2020, ore 21.00

☞ Guarda su: canale Youtube di Scene

https://www.youtube.com/channel/UCDXu4FLcr8_sQXlvVjr35hw

e Palinsesto onLive sul sito di Fondazione Piemonte dal Vivo

www.piemontedalvivo.it/onlive/

Sabato 12 dicembre alle ore 19 sulla pagina centro Pannunzio del Canale Facebook

Sabato 12 dicembre alle ore 19 sulla pagina centro Pannunzio del Canale Facebook