Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Speciale desaparecidos argentini e dittatura militare

Marco Bechis “La solitudine del sovversivo” -Guanda- euro 18,00

Ci sarebbero innumerevoli pagine da scrivere su questo libro, sull’esperienza di Mario Bechis e sui film che ha fatto; pietre miliari per capire cosa hanno vissuto i desaparecidos durante la dittatura militare in Argentina dal 1976 al 1982. E potete anche ascoltare la lunga intervista che ha concesso a Benedetta Pallavidino, che trovate su You Tube.

Marco Bechis, nato a Santiago del Cile da madre cilena e padre italiano, profondo conoscitore dell’America Latina, ha 20 anni quando viene catturato a Buenos Aires, nel 1977, all’uscita dalla scuola che frequenta per diventare maestro con il sogno di andare a insegnare nel nord del paese ai bambini indigeni.

Marco Bechis, nato a Santiago del Cile da madre cilena e padre italiano, profondo conoscitore dell’America Latina, ha 20 anni quando viene catturato a Buenos Aires, nel 1977, all’uscita dalla scuola che frequenta per diventare maestro con il sogno di andare a insegnare nel nord del paese ai bambini indigeni.

Condivideva un appartamento con alcuni compagni coinvolti nella guerriglia contro i militari; ma aveva preso le distanze dalla loro strategia suicida, fatta di lotta armata e attentati. A denunciarlo era stata la giovane Muñeca catturata prima di lui e torturata. E’ l’inizio di un’atroce prigionia, bendato, incatenato e seviziato con le scariche elettriche della “picana”.

Nei sotterranei del Club Atlético diventa il detenuto AO1, bloccato dai lucchetti alle caviglie numeri 190 e 191, rinchiuso nella cella 16 (un asfittico buco sotto terra) e perennemente bendato.

Nel libro racconta tutto l’orrore vissuto in pagine che lasciano il segno e spingono ad approfondire uno dei capitoli più crudeli della storia dell’umanità. Non per niente i luoghi in cui venivano rinchiusi e ammazzati i prigionieri erano chiamati campi di concentramento. Metodi di eliminazione diversi da quelli nazisti, ma identico scopo: sterminare l’altro, in questo caso gli oppositori al regime.

Negli anni della dittatura almeno 30.000 persone sono scomparse nel nulla. Sedate e gettate in mare ancora vive; o comunque uccise, sotterrate chissà dove, oppure bruciate. Cancellate dalla faccia della terra, senza che le loro famiglie avessero un luogo dove piangere i familiari perduti.

Nelle pagine di Bechis c’è la cronaca della sua prigionia, le torture che non hanno lasciato segni visibili sul corpo, ma cicatrici immense nell’anima; riassumerle non renderebbe appieno la portata di ciò che ha subito. Lui è un “sopravvissuto” attanagliato dal senso di colpa per essere stato salvato e aver avuto quella possibilità di vita e futuro, strappata invece alle migliaia di desaparecidos.

Ha impiegato anni per arrivare a riconoscersi nel ruolo di “vittima”; ed è stato un percorso impervio che 44 anni dopo lo ha portato a scrivere questo libro, una sorta di catarsi all’alba dei 65 anni.

C’è anche il racconto della sua complicata liberazione, il ritorno in Italia e la sua vita, dopo quella tragedia, dedicata a denunciare le atrocità della dittatura. C’è l’accusa verso un sistema perverso che dopo la deposizione dei militari ha comunque consentito ai tanti aguzzini di vivere liberi a fianco delle loro vittime sopravvissute e sempre dilaniate da una paura e un’ incertezza che stravolgevano la vita.

E c’è la sua deposizione contro i torturatori che non hanno mai mostrato un’oncia di pentimento. Anzi si sono fatti scudo di un’arroganza smisurata, complice l’amnistia di cui godettero per un certo tempo. E, ad aggiungere infamia, c’è il fatto che non hanno mai rivelato che fine avessero fatto i desaparecidos, né dove li avevano sepolti e fatti sparire.

Marco Bechis è diventato sceneggiatore, regista e produttore, punto di riferimento per chi vuole capire più a fondo queste tragiche vicende.

Marco Bechis è diventato sceneggiatore, regista e produttore, punto di riferimento per chi vuole capire più a fondo queste tragiche vicende.

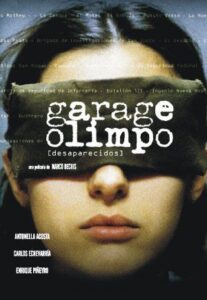

Vi consiglio la visione del suo film “Garage Olimpo” ( lo trovate su Prime Video), presentato nel 1999 al Festival di Cannes. Un potente pugno nello stomaco perché le immagini, i suoni, le parole e le dinamiche di questa pellicola esprimono appieno il clima che si respirava nei sotterranei in cui i prigionieri venivano ingoiati.

Protagonista è la giovane attivista Maria che si oppone alla dittatura e insegna nelle baraccopoli. Vive con la madre Diane (un’intensa Dominique Sanda) che per le difficoltà economiche ha affittato alcune stanze della magnifica villa in cui vive. Maria viene catturata e sprofonda nel buio della prigionia e delle scariche elettriche. Non avrà speranze e alla fine sarà sedata e caricata con altri prigionieri sui camion che li portano fuori dal Garage maledetto…destinazione i voli della morte.

C’è anche la descrizione di quanto i militari si ritenessero autorizzati a qualsiasi nefandezza, come derubare della propria casa la mamma di Maria in cambio dell’ingannevole e spregevole promessa di farle rivedere la figlia.

Un film che, quando uscì nelle sale cinematografiche in Argentina, fu visto da poche persone, perché all’epoca gli aguzzini vivevano tranquillamente graziati dall’amnistia ed era troppa la paura che appesantiva l’aria. Poi quando sono usciti i VHS le vendite sono balzate alle stelle e almeno 30.000 hanno visto questo film che oggi è punto di riferimento. Ogni 24 marzo, anniversario del giorno del Colpo di Stato dei militari,

viene proiettato nelle scuole e Marco Bechis apre a tutti la possibilità di vederlo su Vimeo.

Horacio Vertbitsky “Il volo” -Feltrinelli- euro 30,00

Altro libro imprescindibile sull’argomento è questo racconto delle rivelazioni agghiaccianti fatte dal militare pentito Adolfo Scilingo, raccolte dal giornalista argentino Horacio Verbitsky.

Scilingo era stato capitano di corvetta e membro dell’apparato repressivo che detenne il potere in Argentina dal 1976 al 1983. Fu processato insieme ad un centinaio di altri aguzzini e condannato, nel 2005, da un tribunale spagnolo a 640 anni di carcere.

Nel 1995 l’ex militare -che aveva prestato servizio nel principale campo di concentramento clandestino, l’EMA, ovvero la Scuola di meccanica della Marina- contatta Vertbitsky e inizia a raccontare l’orrore della dittatura e la “guerra sporca” contro gli oppositori o presunti tali. E quello che tutti già sapevano, raccontato da chi aveva perpetrato l’orrore, ebbe l’impatto di un uragano.

Nel 1995 l’ex militare -che aveva prestato servizio nel principale campo di concentramento clandestino, l’EMA, ovvero la Scuola di meccanica della Marina- contatta Vertbitsky e inizia a raccontare l’orrore della dittatura e la “guerra sporca” contro gli oppositori o presunti tali. E quello che tutti già sapevano, raccontato da chi aveva perpetrato l’orrore, ebbe l’impatto di un uragano.

Fu una caccia ai “sovversivi” spietata e senza quartiere. Gli squadroni li braccavano per strada, nelle case, ovunque e poi li facevano sparire.

E’ la tragedia dei 30.000 desaparecidos che durante la prigionia venivano torturati con le scariche elettriche della “picana”, e poi, stupri, mutilazioni e barbarie varie, infine giustiziati con le armi, cremati o sedati con potenti sonniferi, caricati sugli aerei e gettati vivi e intontiti nel mare.

Due i metodi di eliminazione privilegiati: il volo e la griglia. Al riguardo Scilingo racconta «Nel deposito di costruzioni vidi una vasca lunga 2 metri e alta 30 centimetri, con sopra una griglia. Su un bordo c’era un tubo con un imbuto rialzato. Mettevano lì i corpi e attraverso l’imbuto facevano passare il gasolio. Era così che scomparivano».

Racconta come i prigionieri venivano ingannati dicendo loro che sarebbero stati trasferiti in luoghi di detenzione migliori, poi una prima dose di sonniferi spacciata per vaccino necessario per il trasferimento. Secondo Scilingo nessuno di loro sospettò che quella in realtà era la condanna a morte.

Per lo più perdevano le forze poco dopo essere saliti sui camion che li portavano alla pista dell’aeroporto militare. Lì ormai semicoscienti venivano caricati a forza sull’aereo, dove un altro medico faceva in volo una seconda iniezione sedante; poi si ritirava in cabina, mentre i corpi venivano denudati e scaraventati in mare.

Una macchina di morte ben organizzata che prevedeva voli fissi ogni mercoledì, ma anche altri nel corso della settimana,.

Scilingo partecipò a due trasferimenti aerei. Durante il primo, con 13 prigionieri a bordo, rischiò di scivolare dallo sportellone aperto insieme a un corpo nudo; questo shock contribuì a incrinare dentro di lui il perverso meccanismo militare di spersonalizzazione e a fargli vedere per la prima volta le vittime come esseri umani.

Racconta anche un’onta che macchia la storia ecclesiastica argentina dell’epoca: dal punto di vista religioso tutto ciò era accettato.

I cappellani militari approvavano i voli della morte, giustificavano gli assassini affermando che quella era una morte cristiana «…perché non soffrivano, non era traumatica». Scilingo riporta che il prete diceva che dovevano essere eliminati e che «anche la Bibbia prevedeva l’eliminazione dell’erba cattiva dai campi di grano».

C’è poi un’altra pagina nera nella storia della dittatura. Il sistema efficiente e perverso con cui gli aguzzini rubavano alla nascita i bambini delle prigioniere per darli a famiglie delle alte sfere e dei militari. Una doppia morte per le madri, che dopo il parto venivano immancabilmente uccise, mentre i neonati crescevano proprio con chi le aveva eliminate.

C’è poi un’altra pagina nera nella storia della dittatura. Il sistema efficiente e perverso con cui gli aguzzini rubavano alla nascita i bambini delle prigioniere per darli a famiglie delle alte sfere e dei militari. Una doppia morte per le madri, che dopo il parto venivano immancabilmente uccise, mentre i neonati crescevano proprio con chi le aveva eliminate.

Ne ha parlato anche Marco Bechis nel suo film “Figli”; mentre io vi segnalo il libro scritto da

Elsa Osorio – “Doppio fondo”, che l’autrice venne a presentare al Salone del Libro di Torino nel 2017.

La Osorio e’ anche l’autrice di quello che in America latina è ormai un classico, “I 20 anni di Luz”, sui “desaparecidos con vida”, una delle pagine più aberranti della follia.

In “Doppio fondo”, a distanza di 30 anni, si incrociano due storie.

Anno 2004, in un tranquillo villaggio di pescatori bretoni viene ripescato il cadavere di Marie, riservatissima dottoressa di origine argentina. Ha le ossa spappolate dall’impatto con l’acqua e tracce di Pentonaval (l’anestetico usato per sedare i prigionieri prima di scaraventarli, vivi, in mare). Suicidio o altro?

Buenos Aires 1977, nel pieno della dittatura, la giovane militante dei Montoneros, Juana, è catturata insieme al figlio di 3 anni. Per metterlo in salvo e sfuggire ai “voli della morte” finge di pentirsi, diventa ostaggio dell’Esma -l’abisso della tortura- e di Rulo, l’aguzzino che la manda in Francia come spia con l’incarico di scoprire le mosse degli esuli sovversivi. A trovare il filo che lega le due vicende sarà la giornalista Muriel Le Bris, la cui carriera riprenderà slancio.

Vi ripropongo alcuni stralci dell’intervista che le feci al Salone del Libro.

Quanto l’ha toccata da vicino la dittatura argentina? E perché torna spesso sui figli dei desaparecidos?

«La dittatura ha spezzato in due la nostra vita…e lo ha fatto nel periodo in cui iniziavamo ad avere figli e una vita lavorativa. Io ho vissuto un esilio interno, nascosta per un po’ in Argentina con il mio ex marito; poi in Francia ed infine siamo ritornati. Ma non potevo lavorare perché vigeva la legge di sicurezza nazionale ed ero stata licenziata. Non ho mai fatto parte di gruppi armati; semplicemente ho sempre pensato con la mia testa e al massimo ho avuto rapporti con il sindacato».

Quanto le è costato scrivere di quel periodo ?

«Per molto tempo non sono stata in grado di farlo; non perché qualcuno me lo impedisse, ma per una sorta di mia evoluzione interiore. Ci sono riuscita solo dopo 20 anni dal golpe».

Il confine tra fatti storici realmente accaduti e finzione narrativa?

«Mi interessa il metodo narrativo della composizione. Invento liberamente, ma sempre basandomi su fatti reali. Prendo elementi e caratteristiche di una persona o di un’altra, li metto insieme e costruisco un personaggio di finzione che faccio interagire con personaggi che hanno una realtà storica. Per esempio, in “Doppio fondo” Rulo è inventato, ma sono realmente esistiti i suoi compagni torturatori che cito».

La letteratura cosa e quanto può fare?

«Scrivere significa mettere in parole questi fatti e credo sia importante soprattutto per il recupero della memoria storica. Sono convinta che i popoli debbano tornare al loro passato per poter vivere il presente. Scrivendo riesco anche a capire meglio quello che nella vita mi sfugge: come quando cerco di mettermi nei panni di personaggi che trovo ripugnanti, e riesco ad afferrare di più anche il loro lato di esseri umani con determinati sentimenti».

Torture, furti di neonati e voli della morte. Che spiegazione si è data di tanta crudeltà?

Torture, furti di neonati e voli della morte. Che spiegazione si è data di tanta crudeltà?

«E’ una domanda che mi faccio spesso e continuo a non trovare risposta. E non solo nei confronti della dittatura: in genere non riesco a capire come l’uomo possa arrivare a certi livelli di atrocità».

In “Doppio fondo” uno dei personaggi si chiede perché, visto che i militari disprezzavano tanto i prigionieri, prendevano e crescevano i loro bambini. Effettivamente sembra un controsenso.

«Me lo spiego considerandolo una sorta di esperimento che hanno voluto fare. Allevare e crescere i figli del nemico, cercando di convertirli alla loro ideologia, renderli ostili ai genitori naturali. Come dire: sterminare un’ideologia dalle radici».

La storia è piena di tragedie ,dai lager nazisti al genocidio attuato dai Khmer rossi di Pol Pot in Cambogia: la repressione argentina ha avuto connotati unici ?

«Caratteristico è stato il furto dei bambini per farli crescere dagli oppressori. Poi… ed è un tema centrale di “Doppio fondo”… ad un certo punto la persecuzione ha smesso di essere ideologica ed è diventata di stampo mafioso. Venivano sequestrate persone con grandi patrimoni, e costrette a firmare documenti con cui passavano tutti i loro beni ai torturatori».

Madri e poi abuelas, le nonne di Plaza de Mayo, quanto hanno fatto la differenza?

«Sono state l’unica vera resistenza alla dittatura. 40 anni fa ci fu la loro prima uscita in Plaza de Mayo; quando iniziarono a chiedere cosa fosse successo a figli e nipoti. In quel momento c’era uno stato di assedio ed erano proibiti gli assembramenti di qualsiasi tipo. E cosa fecero? Al centro della piazza c’è un albero e loro, a 2 a 2, gli girarono intorno, continuando a manifestare in questo modo ogni giovedì».

A che punto è la ricerca dei neonati desaparecidos con vida?

«Si scava ancora in quel periodo; c’è un lavoro incredibile e si continuano a trovare quei bambini. Ora sono uomini e donne di circa 40 anni che credevano di essere figli di una certa coppia, e così non è».

E’ vero, come ha scritto, che qualcuno nella gerarchia della chiesa argentina suggerì che era più cristiano mettere i prigionieri su un aereo che non sarebbe mai arrivato a destinazione”?

«Si e non lo dico io, è un fatto storico. La chiesa ha avuto sicuramente una responsabilità molto forte perché è stata complice. Il Nunzio Apostolico disse alle abuelas che non dovevano preoccuparsi: i nipoti sarebbero cresciuti meglio nelle famiglie abbienti a cui erano stati dati, più che con i genitori e i nonni biologici».

Lunedì. Debutta a Collegno “Flowers” con i Fast Animals And Slow Kids. Per “Stupinigi Sonic Park” si esibisce Umberto Tozzi. Per 3 giorni di fila in vari cinema si può vedere il documentario firmato da Pietro Marcello “Per Lucio”.

Lunedì. Debutta a Collegno “Flowers” con i Fast Animals And Slow Kids. Per “Stupinigi Sonic Park” si esibisce Umberto Tozzi. Per 3 giorni di fila in vari cinema si può vedere il documentario firmato da Pietro Marcello “Per Lucio”.

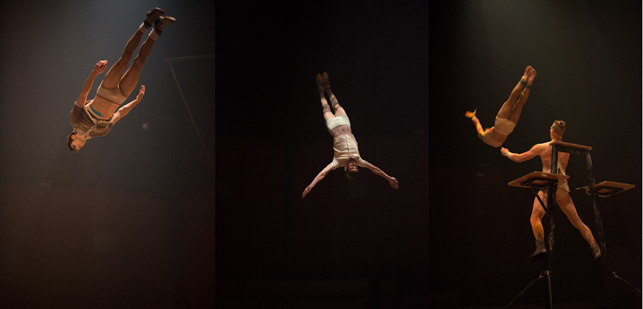

Storie dal manicomio”, firmato e prodotto da “Lab22” nella seconda serata del “Flowers Festival”. L’appuntamento, messo in scena in un luogo fortemente simbolico, è per martedì 6 luglio, a partire dalle 21. Dentro quei terribili muri di cinta, costruiti su progetto dell’inegner Luigi Fenoglio e che separavano totalmente il mondo dei “matti” dalla realtà del paese che viveva tutt’intorno, all’esterno, prende corpo una pagina orribile e disumana di storia locale e nazionale, insieme alle vite di chi – adulto o bambino – fu rinchiuso e cancellato come essere umano in quei tetri corridoi, sottoposto a crudeli terapie sperimentali e a punizioni e costrizioni vergognose, sotto l’aspetto psicologico e corporale. Il testo è stato scritto da Serena Ferrari partendo dalle inchieste dei giornalisti Alberto Papuzzi e Alberto Gaino e dal libro di Bruna Bertolo “Donne e follia in Piemonte”, ma anche dalle vite dei protagonisti del tempo, come lo spregiucato professor Giorgio Coda, vice direttore dell’Ospedale psichiatrico, processato nel 1970-1974 per “maltrattamenti” con relativa condanna a cinque anni di detenzione, al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dalla professione medica per cinque anni. Ma la storia intreccia anche l’amore nei versi di Alda Merini e in quelli cantati da Simone Cristicchi e da Franco Battiato. Racconta quel mondo e la battaglia che nacque al suo interno e condusse, poi, nel 1978, alla promulgazione della legge n. 180 relativa agli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, comunemente nota come Legge Basaglia, che portò alla chiusura dei manicomi. Già l’anno precedente l’Amministrazione Comunale di Collegno aveva fatto abbattere il primo tratto del muro di cinta che circondava il Manicomio, precorrendo la coraggiosa misura legislativa che decretò il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici, con una conseguente e rinnovata sensibilità nei confronti del disagio psichico. Serena Ferrari, insieme a Fabrizio Rizzolo, firma anche la regia di “Fuori. Storie dal manicomio” che conta su un cast numerosissimo, fatto di attori professionisti, ballerini ma anche di un’orchestra che realizza dal vivo, sul palco, tutte le musiche di accompagnamento. “Negli ultimi anni abbiamo creato degli spettacoli su temi d’impegno civile. Ne abbiamo firmato uno sulle morti bianche e sui morti della Thyssen Krupp di Torino, uno per contrastare la violenza sulle donne, uno sulla scomparsa del ragazzo collegnese Fabrizio Catalano» spiega il presidente di “Lab 22”, Claudio Ferrari. Nessuno ha però ottenuto il riscontro di “Fuori”, che ha inanellato, dalla sua prima messa in scena, 15 repliche e 15 sold out. Uno spettacolo forte, che “urla” come suggerisce la slide che viene proiettata prima dell’inizio della pièce. Al centro storie di abusi e violenze. Di speranze e di poesia. Di muri costruiti e non più abbattuti. Di esclusione del diverso. “A tratti un pugno allo stomaco, a tratti una musica che unisce amori e storie. Uno spettacolo intenso che mescola movimento e parole, ricordi e il messaggio che escludere non porta mai a nulla”.

Storie dal manicomio”, firmato e prodotto da “Lab22” nella seconda serata del “Flowers Festival”. L’appuntamento, messo in scena in un luogo fortemente simbolico, è per martedì 6 luglio, a partire dalle 21. Dentro quei terribili muri di cinta, costruiti su progetto dell’inegner Luigi Fenoglio e che separavano totalmente il mondo dei “matti” dalla realtà del paese che viveva tutt’intorno, all’esterno, prende corpo una pagina orribile e disumana di storia locale e nazionale, insieme alle vite di chi – adulto o bambino – fu rinchiuso e cancellato come essere umano in quei tetri corridoi, sottoposto a crudeli terapie sperimentali e a punizioni e costrizioni vergognose, sotto l’aspetto psicologico e corporale. Il testo è stato scritto da Serena Ferrari partendo dalle inchieste dei giornalisti Alberto Papuzzi e Alberto Gaino e dal libro di Bruna Bertolo “Donne e follia in Piemonte”, ma anche dalle vite dei protagonisti del tempo, come lo spregiucato professor Giorgio Coda, vice direttore dell’Ospedale psichiatrico, processato nel 1970-1974 per “maltrattamenti” con relativa condanna a cinque anni di detenzione, al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dalla professione medica per cinque anni. Ma la storia intreccia anche l’amore nei versi di Alda Merini e in quelli cantati da Simone Cristicchi e da Franco Battiato. Racconta quel mondo e la battaglia che nacque al suo interno e condusse, poi, nel 1978, alla promulgazione della legge n. 180 relativa agli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, comunemente nota come Legge Basaglia, che portò alla chiusura dei manicomi. Già l’anno precedente l’Amministrazione Comunale di Collegno aveva fatto abbattere il primo tratto del muro di cinta che circondava il Manicomio, precorrendo la coraggiosa misura legislativa che decretò il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici, con una conseguente e rinnovata sensibilità nei confronti del disagio psichico. Serena Ferrari, insieme a Fabrizio Rizzolo, firma anche la regia di “Fuori. Storie dal manicomio” che conta su un cast numerosissimo, fatto di attori professionisti, ballerini ma anche di un’orchestra che realizza dal vivo, sul palco, tutte le musiche di accompagnamento. “Negli ultimi anni abbiamo creato degli spettacoli su temi d’impegno civile. Ne abbiamo firmato uno sulle morti bianche e sui morti della Thyssen Krupp di Torino, uno per contrastare la violenza sulle donne, uno sulla scomparsa del ragazzo collegnese Fabrizio Catalano» spiega il presidente di “Lab 22”, Claudio Ferrari. Nessuno ha però ottenuto il riscontro di “Fuori”, che ha inanellato, dalla sua prima messa in scena, 15 repliche e 15 sold out. Uno spettacolo forte, che “urla” come suggerisce la slide che viene proiettata prima dell’inizio della pièce. Al centro storie di abusi e violenze. Di speranze e di poesia. Di muri costruiti e non più abbattuti. Di esclusione del diverso. “A tratti un pugno allo stomaco, a tratti una musica che unisce amori e storie. Uno spettacolo intenso che mescola movimento e parole, ricordi e il messaggio che escludere non porta mai a nulla”.

Grazie al sapiente allestimento, i bei dipinti e le pregevoli sale espositive, non semplici contenitori, si valorizzano a vicenda nella vasta antologica che percorre a ritroso i periodi di un artista costantemente attento ad ogni movimento dell’arte moderna e contemporanea. Nella sala Chagall sono esposti gli ultimi lavori, i “Paesaggi lenti”, simboleggiati da tartarughe dipinte e inserite in una rarefatta sinfonia tonale del blu, ritenuto da Kandinskij colore del sentimento, già usato come protagonista della mostra “Il Silenzio è blu” in una precedente esposizione a Villa Vidua di Conzano.

Grazie al sapiente allestimento, i bei dipinti e le pregevoli sale espositive, non semplici contenitori, si valorizzano a vicenda nella vasta antologica che percorre a ritroso i periodi di un artista costantemente attento ad ogni movimento dell’arte moderna e contemporanea. Nella sala Chagall sono esposti gli ultimi lavori, i “Paesaggi lenti”, simboleggiati da tartarughe dipinte e inserite in una rarefatta sinfonia tonale del blu, ritenuto da Kandinskij colore del sentimento, già usato come protagonista della mostra “Il Silenzio è blu” in una precedente esposizione a Villa Vidua di Conzano. Nell’ultima sala le prime opere, ancora tradizionali, mostrano attenta preparazione tecnica e passione che gli saranno di sostegno nelle successive opere che gradualmente abbandoneranno la figurazione.Il breve ma prezioso catalogo con gli acuti commenti di Carlo Pesce e il video di Marco e Stefano Garione contribuiscono a far conoscere il lungo viaggio durato quarant’ anni di questo bravo artista già pronto a rimettersi in cammino per nuove avventure.

Nell’ultima sala le prime opere, ancora tradizionali, mostrano attenta preparazione tecnica e passione che gli saranno di sostegno nelle successive opere che gradualmente abbandoneranno la figurazione.Il breve ma prezioso catalogo con gli acuti commenti di Carlo Pesce e il video di Marco e Stefano Garione contribuiscono a far conoscere il lungo viaggio durato quarant’ anni di questo bravo artista già pronto a rimettersi in cammino per nuove avventure.

Queste Mostre, a volte basate sul nulla, oppure per promuovere un personaggio, un artista straniero, si basano su una pletora di curatori, allestitori e responsabili a vario titolo, decine di collaboratori, arrivando a cifre talmente elevate che viceversa, con gli stessi importi si potrebbe restaurare un monumento in degrado. Pertanto è stata una piacevole sorpresa, sentire dal neo Direttore di Palazzo Madama a Torino,Giovanni Villa, che è sua intenzione e programma, invertire questa tendenza.

Queste Mostre, a volte basate sul nulla, oppure per promuovere un personaggio, un artista straniero, si basano su una pletora di curatori, allestitori e responsabili a vario titolo, decine di collaboratori, arrivando a cifre talmente elevate che viceversa, con gli stessi importi si potrebbe restaurare un monumento in degrado. Pertanto è stata una piacevole sorpresa, sentire dal neo Direttore di Palazzo Madama a Torino,Giovanni Villa, che è sua intenzione e programma, invertire questa tendenza.