LUCI D’ARTISTA XXIV EDIZIONE 29 OTTOBRE 2021 – 9 GENNAIO 2022

www.contemporarytorinopiemonte.it

Dal 29 ottobre torna Luci d’Artista, primo appuntamento del cartellone Contemporary Art 2021 e, per l’occasione, Torino si trasformerà nuovamente in un museo a cielo aperto offrendo al pubblico la possibilità di ammirare le installazioni progettate per il territorio grazie al contributo di artisti di fama internazionale.

Sono 25 le opere luminose fruibili in questa edizione, 14 allestite nel Centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni.

L’iniziativa, promossa dalla Citta di Torino, è realizzata in cooperazione con la Fondazione Teatro Regio Torino, la sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A., il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Novità di quest’anno la partnership con Fondazione Torino Musei. L’Ente collaborerà con il Comune nella gestione del Public Program e nella realizzazione della quarta edizione del progetto Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea, oltre a contribuire all’elaborazione di strategie per lo sviluppo e per la valorizzazione delle opere luminose del ‘Museo a cielo aperto’ dalla prossima edizione 2022-2023.

Nata nel 1998 come esposizione di installazioni d’arte contemporanea realizzate con la luce en plein air nello spazio urbano, dal 2018 Luci d’Artista si è arricchita di un percorso educativo-culturale che favorisce l’incontro tra il pubblico e le opere.

Le ‘Luci’ che illumineranno la città nella XXIV edizione sono:

‘Cosmometrie’ di Mario Airò in piazza Carignano, schemi simbolici e geometrici proiettati sulla pavimentazione urbana; ‘Vele di Natale’ di Vasco Are in piazza Foroni, zona mercato rionale (Circoscrizione 6); ‘Ancora una volta’ realizzata con materiali ecosostenibili e fonti luminose a basso consumo energetico dall’artista piemontese Valerio Berruti in via Monferrato (Circoscrizione 8); ‘Tappeto Volante’ di Daniel Buren in piazza Palazzo di Città, centinaia di cavi d’acciaio paralleli reggono una ‘scacchiera’ di lanterne cubiche basata su colori primari, il bianco il rosso e il blu (gli stessi della bandiera francese). L’opera sarà fruibile a partire dal 12 novembre 2021 per consentire il termine dei lavori di ristrutturazione degli edifici che si affacciano sulla piazza.

‘Volo su…’ di Francesco Casorati, un filo rosso in flex-neon sostenuto da sagome geometriche di uccelli fiabeschi nell’area pedonale di via Di Nanni (Circoscrizione 3); ‘Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime’ di Nicola De Maria, lampioni tramutati in fiori luminosi in piazza Carlina; ‘Giardino Barocco Verticale’ di Richi Ferrero, leggere emissioni luminose che restituiscono alla memoria il segno caratteristico delle aree comuni di un giardino ormai scomparso in via Alfieri 6 – The Number 6 (antico Palazzo Valperga Galleani); ‘L’energia che unisce si espande nel blu’ di Marco Gastini, un intrigo di simboli e segni grafici di colore blu e rosso che si incontrano sul soffitto nella Galleria Umberto I; ‘Planetario’ di Carmelo Giammello, globi illuminati di varie dimensioni collegati da sottili tubi al neon e circondati da un pulviscolo di piccole luci in via Roma; ‘Migrazione (Climate Change)’ di Piero Gilardi, 12 sagome di pellicani applicate a una rete sospesa verticalmente che si illuminano e si spengono gradualmente, seguendo un algoritmo di controllo nella Galleria San Federico; le panchine ‘Illuminated Benches’ di Jeppe Hein in piazza Risorgimento (Circoscrizione 4); ‘Piccoli Spiriti Blu’ di Rebecca Horn al Monte dei Cappuccini (Circoscrizione 8); ‘Cultura=Capitale’ di Alfredo Jaar in piazza Carlo Alberto, un’equazione luminosa cultura=capitale che è un invito a pensare alla creatività e al sapere condivisi da tutti i cittadini come al vero patrimonio di un Paese; ‘Doppio passaggio (Torino)’ di Josep Kosuth sul ponte Vittorio Emanuele I, due brani tratti dai testi di Friedrich Nietzsche e Italo Calvino; ‘Luì e l’arte di andare nel bosco’ di Luigi Mainolfi, la narrazione di una fiaba che si estende come una sequenza di frasi luminose in via Lagrange; Il volo dei numeri’ di Mario Merz sulla cupola Mole Antonelliana, segnale luminoso dato dal valore simbolico della sequenza della serie di Fibonacci dove ogni numero è la somma dei due precedenti; ‘Concerto di Parole’ di Mario Molinari in piazza Polonia (Circoscrizione 8) opera in via di allestimento; ‘Vento Solare’ di Luigi Nervo in piazzetta Mollino, una grande sagoma luminosa legata alla cosmologia fantastica; ‘L’amore non fa rumore’ di Luca Pannoli in piazza Eugenio Montale (Circoscrizione 5); Palomar’ di Giulio Paolini in via Po, un antico atlante astronomico costellato da pianeti inscritti in forme geometriche che culmina nella profilo di un acrobata in equilibrio su un cerchio; Amare le differenze’ di Michelangelo Pistoletto in piazza della Repubblica – facciate mercato coperto Antica Tettoria dell’Orologio (Circoscrizione 7); My noon’ del tedesco Tobias Rehberger, un grande orologio luminoso che scandisce le ore in formato binario, posizionato nel cortile dell’Istituto Comprensivo King-Mila, in via Germonio 12 (Circoscrizione 3); ‘Ice Cream Light’ della berlinese di adozione Vanessa Safavi in piazza Livio Bianco (Circoscrizione 2); ‘Noi’ di Luigi Stoisa, figure rosse che si intrecciano in via Garibaldi; ‘Luce Fontana Ruota’ di Gilberto Zorio, una stella rotante che evoca un mulino collocata nel laghetto di Italia ’61 in corso Unità d’Italia (Circoscrizione 8).

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

L’inaugurazione di Luci d’Artista 2021 si terrà venerdì 29 ottobre, alle ore 18.30, nel Gran Salone dei Ricevimenti di Palazzo Madama in piazza Castello alla presenza delle autorità cittadine, degli sponsor, dei sostenitori e dei partner che collaborano alla realizzazione della manifestazione. Inoltre, in collegamento con le Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6, saranno presentate le iniziative educative-culturali previste nel programma del progetto “Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea”, parte del ‘public program’ di Luci d’Artista, intitolato quest’anno ‘TrasformAzioni’. Alla 19.30 circa con la presenza del Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, si accenderanno tutte le Luci d’Artista.

L’inaugurazione potrà essere seguita anche in streaming, al seguente link: https://luci2021.streamvision.it

ALTRE LUCI

L’ALBERO DEL PAV di Piero Gilardi

Parco Arte Vivente, via Giordano Bruno 31

In tutte le culture umane, nello spazio e nel tempo, la figura dell’albero rappresenta un tramite simbolico tra la terra e il cielo. Oggi, più laicamente, l’albero e le foreste sono viste come lo snodo cruciale della vita dei sistemi ecologici, del continuo scambio vitale tra la terra e la generativa energia del sole.

α-CROMACTIVE di Migliore+Servetto Architects Grattacielo Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3

L’installazione luminosa site specific, realizzata da Migliore+Servetto Architects per il grattacielo Intesa Sanpaolo, è un’opera dinamica, un’onda di colore sensibile ai mutamenti della luce. Come frame in stop motion, una sequenza di scaglie luminose genera un organismo pulsante, perfettamente inserito nella natura della serra bioclimatica, un vortice iridescente che respira e vibra in sintonia col vento e con l’ambiente che la accoglie, plasmandosi alla luce naturale e trasformandosi nel buio.

SINTESI 59 di Armando Testa

piazza XVIII dicembre (Stazione di Porta Susa)

Sintesi ’59 una sfera e una mezza sfera di acciaio nero, di circa 5 metri di altezza, ricorda a Torino Armando Testa che è stato uno dei più grandi creativi italiani, protagonista della cultura visiva contemporanea e creatore di simboli entrati a far parte del nostro immaginario collettivo. L’artista ha esplorato molteplici linguaggi riuscendo a creare capolavori senza tempo, la cui modernità è oggi fonte di ispirazione per gli artisti contemporanei. SINTESI ’59 è il raggiungimento perfetto della scultura minimalista nata alla fine degli anni Cinquanta.

Progetto di illuminazione a cura di IREN SPA.

LUCE IN CATTEDRA/POLITO IN LIGHT – team studentesco

Castello del Valentino, Corte d’Onore, viale Pier Andrea Mattioli 39

Un esempio originale di come coniugare la tecnologia con l’espressione artistica per focalizzare l’attenzione sul tema dell’uso della luce nel contesto urbano. Progettata con il LAMSA Laboratorio di Analisi e Modellazione dei Sistemi Ambientali del Politecnico di Torino. Info:lamsa@polito.it ; pagina Facebook politoinlight; www.lamsa.polito.it.

A cura di IREN SPA.

MONUMENTO ‘1706’ DI LUIGI NERVO – nuovo allestimento luminoso

Incrocio tra le vie Pianezza e Foglizzo

L’opera inaugurata nel 2006, in occasione della celebrazione del tricentenario dell’assedio francese di Torino, è definita dall’artista: “un vibrare di forme che si manifesta come materia in formazione, che scaturisce e germoglia dalle crepe della terra, diventa prima numero e poi cifra-simbolo capace di evocare e raccontare, nella sequenza: materia-cifra-storia” quest’anno avrà un nuovo allestimento luminoso.

Progetto di illuminazione a cura di IREN SPA

ANATOMIA UMANA DI SALVATORE ASTORE

Corso Galileo Ferraris, (Mastio della Cittadella – fronte via Cernaia)

Installazione artistica SITE SPECIFIC a carattere permanente, in occasione del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci.

L’ALBERO ORIZZONTALE DI PIAZZA MONTALE

Dicembre – gennaio 2022

Un progetto partecipato realizzato dal Tavolo Vallette in collaborazione con la Casa di Quartiere e le Officine Caos della Circoscrizione 5 e IREN S.p.A.

IL PRESEPIO DI EMANUELE LUZZATI

Parco del Valentino, Borgo Medievale

Dall’8 dicembre al 9 gennaio 2022

Il simbolo della tradizione natalizia cristiana, rappresentato dai personaggi creati dal celebre illustratore e scenografo Emanuele Luzzati, ritorna nella piazza del Melograno del Borgo Medioevale.

COLLABORAZIONI

LUCI D’ARTISTA / SUONI D’ARTISTA / C0C (CZEROC)

C0C (CZEROC), ‘The Festival As A Performance’, progetto di C2C – Club To Club Festival – a Torino dal 4 al 7 novembre 2021 – in sinergia con Luci d’Artista. Si tratta di un programma speciale diffuso nel quartiere di Porta Palazzo: i totem posizionati nell’area di piazza della Repubblica restituiranno, tramite la scansione di un QR code, l’ascolto di una sonorizzazione ispirata alla piazza e ai suoi movimenti. Le installazioni sonore dialogheranno con le opere luminose collocate nel quartiere di Porta Palazzo – ‘L’energia che unisce si espande nel blu’ di Marco Gastini e ‘Amare le differenze’ di Michelangelo Pistoletto – in un itinerario visivo e acustico che da un totem all’altro offrirà la completa fruizione della composizione musicale.

PROGETTI INTERNAZIONALI

LE LUCI IN ALTRE CITTÀ

PRESTITO ALLA CITTA’ DE L’AVANA (Cuba)

16 costellazioni* del Planetario \ CARMELO GIAMMELLO

Calle del Casco Histórico Galiano (anticamente Avenida Italia)

*Le costellazioni date in prestito dal 2019 – rinnovato sino a giugno 2022 – fanno parte di un precedente allestimento dell’opera Planetario di Carmelo Giammello, restaurato per l’occasione grazie a una sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A.

PROGETTO EUROPEO

‘LIGHT ART IN PUBLIC SPACES / LAIPS’

La rete mondiale LUCI, di cui Torino è co-fondatrice e parte attiva, in partenariato con le Città di Torino, Lyon (F) e Oulu (FI) ha ottenuto il finanziamento dall’Unione Europea con il bando Creative Europe per il progetto LAIPS, che si svolgerà nel periodo 2021-2023.

Questo progetto mira a rafforzare le capacità delle città nel campo delle installazioni permanenti di arte luminosa negli spazi pubblici attraverso lo scambio delle migliori pratiche, la promozione della cooperazione transnazionale tra le città e l’utilizzo di strumenti digitali innovativi.

I partner lavoreranno all’interno del Light & Art Lab, una piattaforma per visitare le reciproche installazioni e scambiarsi informazioni su pratiche di luce e arte e rafforzare le capacità operative degli operatori creativi locali, inclusi funzionari della città, personale tecnico e artisti.

Per promuovere e rendere più accessibile a un pubblico più ampio le opere d’arte luminosa permanenti presenti nelle diverse città partner, è prevista la creazione di una nuova App Light & Art per smartphone, che sarà presentata nell’evento di chiusura che si realizzerà a Torino nel 2023.

Dall’8 al 10 novembre 2021 si realizzerà a Torino il primo working group.

PUBLIC PROGRAM DI LUCI D’ARTISTA

Dal 2018 la Città di Torino, attraverso il progetto Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea, ha avviato un ‘public program’ di Luci d’Artista per collegare le opere luminose e le poetiche dei loro autori con un programma di iniziative connesse alla presenza delle installazioni nei diversi contesti urbani.

Le ‘Luci’ allestite nello spazio pubblico sono facilmente accessibili e costituiscono un’ottima opportunità per avvicinare i cittadini ai contenuti e ai linguaggi dell’arte contemporanea.

Nella XXIV edizione, nonostante le criticità che si sono create in relazione all’emergenza COVID-19, il Public Program di Luci d’Artista rinnova e rafforza la sua presenza sul territorio cittadino, da quest’anno grazie anche alla collaborazione avviata con la Fondazione Torino Musei. Si prevede la realizzazione di iniziative rivolte a pubblici differenti collegate con la presenza delle Luci nei diversi contesti urbani individuati.

PROGETTO INCONTRI ILLUMINANTI CON L’ARTE CONTEMPORANEA

autunno 2021 – primavera 2022

La parte più significativa del ‘public program’ è costituita dal progetto ‘Incontri illuminanti con l’Arte Contemporanea’. Anche quest’anno la mostra en plein air è accompagnata da interventi educativo-culturali che favoriscono l’incontro tra il pubblico e le poetiche degli artisti autori delle installazioni luminose, con l’obiettivo di valorizzarle e creare attesa e curiosità.

Gli Incontri Illuminanti hanno la finalità di promuovere occasioni di dibattito, realizzare interventi educativi e formativi, attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti nei laboratori offerti gratuitamente agli studenti e agli insegnati delle scuole del territorio e ai cittadini delle differenti età. Le proposte scaturiscono dalla ricerca effettuata da ogni singolo dipartimento educativo coinvolto nel progetto.

Il Progetto, promosso dalla Città di Torino, da quest’anno è realizzato in collaborazione con Fondazione Torino Musei e la cooperazione con i dipartimenti educazione di GAM – Galleria Civica Arte Moderna e Contemporanea, PAV – Parco Arte Vivente – Centro sperimentale d’arte contemporanea, Fondazione Merz e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. In questa edizione sono previsti quattro interventi, che si realizzano nelle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6.

Dopo la riflessione sul contributo dell’arte nella ricerca di ‘Nuovi Equilibri’, che ha orientato il lavoro della scorsa edizione, quest’anno il Progetto esplorerà – come contenuto trasversale ai diversi interventi territoriali – il tema ‘TrasformAzioni’: come l’arte contemporanea e l’azione culturale possono generare, promuovere e accompagnare i cambiamenti.

LE AZIONI DEGLI INCONTRI ILLUMINANTI

SGUARDI APERTI

Opera luminosa: Vele di Natale di Vasco Are

Circoscrizione 6

Il Dipartimento Educazione della GAM propone un percorso dal titolo “Sguardi Aperti”, che si articola in una serie di appuntamenti con diversi enti attivi nel territorio della Circoscrizione 6 e con l’Istituto Comprensivo Gabelli – Pestalozzi. L’iniziativa nasce dalla possibilità che l’opera dell’artista Vasco Are, inserita in un particolare contesto urbano, quello del mercato rionale di piazza Foroni, venga vissuta da commercianti, abitanti e passanti nel suo pieno valore artistico e sociale. In collaborazione con i Bagni pubblici di via Agliè, l’Hub culturale di via Baltea 3, il Flashback Lab a cura di Maria Chiara Guerra, alcune delle Case Bottega di cui Barriera in divenire coordinato da Cristina Pistoletto, come il collettivo Ventunesimo, i musicisti Pietra Tonale e l’Assiciazione La Scimmia in Tasca.

TUTTI I GUSTI DELL’ARTE

Opera luminosa: Ice Cream Light di Vanessa Safavi

Circoscrizione 2

La sezione Attività Educative del PAV propone un percorso dal titolo “Tutti i gusti dell’arte. Il nutrimento del desiderio di bello e buono” che si realizzerà in collaborazione con diversi enti attivi nel territorio della Circoscrizione 2: in particolare con le realtà associative aderenti al ‘Tavolo Tecnico Case Popolari’, la Fondazione Cascina Roccafranca, il liceo scientifico Majorana, il liceo artistico Cottini e gli istituti scolastici del territorio. Il programma ha come riferimento l’opera luminosa, ludica e stimolante, Ice Cream Light di Vanessa Safavi, installata in piazza Dante Livio Bianco, nelle vicinanze di una vasta area verde. Come la visione di numerosi gusti che offre il bancone di una gelateria, Ice Cream Light propone una varietà di sguardi mossi dal desiderio che alludono al tempo libero dell’infanzia trascorsa in spazi liberi e di gioco.

IT’S PINK O’CLOCK

Opera luminosa: My Noon di Tobias Rehberger

Circoscrizione 3

In continuità con l’intervento realizzato nella scorsa edizione il Dipartimento Educazione della Fondazione Merz propone un percorso dal titolo “It’s pink o’clock”, rinnovando la collaborazione con l’Istituto Comprensivo M. L. King/ M. Mila e con il coinvolgimento dei diversi enti attivi nel territorio della Circoscrizione 3. L’intervento prevede attività di laboratorio per le classi della scuola elementare e media ispirati, anche quest’anno, dalla presenza dell’opera My Noon di Tobias Rehberger situata nel cortile della stessa scuola (in via Germonio 12). L’installazione luminosa sarà indagata come opera capace di modificare la nostra percezione spaziale attraverso la presenza di linee, geometrie, colori e la costruzione, attraverso di essi, di nuovi codici.

MARE DI LUCE

Opera luminosa: Illuminated benches di Jeppe Hein

Circoscrizione 4

Sotto le sedute, che connotano l’opera Illuminated benches di Jeppe Hein in piazza Risorgimento, il colore si espande come materia liquida evocatrice del mare di luce. Un’opera d’arte inclusiva pensata per accogliere comodamente gli spettatori, in un ambiente luminoso, suggestivo e colorato.

Il percorso proposto dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, prevede azioni in situ, oltre che attività nelle scuole e presso il Museo, anche di carattere performativo, per enfatizzare l’aspetto magico del fascio luminoso, nell’interazione tra colore, spazio e presenza delle persone. L’azione è realizzata in modo condiviso con Stalker Teatro – Officine Caos; in collaborazione con il MAU – Museo d’Arte Urbana di Torino e con diversi enti attivi nel territorio della Circoscrizione 4 e in cooperazione con il Gruppo Abele (Genitori & Figli), il liceo classico musicale Cavour, il liceo scientifico Cattaneo e l’Istituto Comprensivo Nigra.

LUCI D’ARTISTA CITY TOUR

Visita Torino in una luce straordinaria con un tour della città davvero speciale.

Accompagnato da una guida turistica si potranno ammirare dall’alto le installazioni più celebri della XXIV edizione di Luci d’Artista durante un emozionante tour di un’ora con il bus panoramico City Sightseeing® Torino. Tour a bordo di un autobus panoramico con guida turistica (in lingua italiana, inglese e francese).

Quando: sabato 13 e domenica 14, sabato 20 e domenica 21 novembre e ogni sabato e domenica dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 + i giorni 8, 10, 31 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022.

Partenza: ore 17.30* (piazza Castello/via Po)

*13, 14, 20, 21 novembre + 8, 18, 25 e 26 dicembre + 1 gennaio anche ore 19.00

Durata: max 1 ora – Tariffa intero: € 16,00 – Tariffa ridotto (5-15 anni): € 8,00

Bambini under 5: Free

Info e prenotazioni: www.city-sightseeing.it/it/tour-luci-dartista/ – infotorino@city-sightseeing.it

Tel: +39 011 19464500

ELENCO LUCI D’ARTISTA

- Cosmometrie – Mario AIRÒ – piazza Carignano

- Vele di Natale – Vasco ARE – piazza Foroni, zona mercato rionale (Circoscrizione 6)

- Ancora una volta – Valerio BERRUTI – via Monferrato (Circoscrizione 8)

- Tappeto Volante – Daniel BUREN – piazza Palazzo di Città – l’opera sarà fruibile a partire dal 12 novembre 2021

- Volo su… – Francesco CASORATI – area pedonale di via Di Nanni (Circoscrizione 3)

- Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime – Nicola DE MARIA – piazza Carlina – Opera permanente in via sperimentale

- Il Giardino Barocco Verticale – Richi FERRERO – via Alfieri 6 – The Number 6 (antico Palazzo Valperga Galleani) Opera privata permanente

- L’energia che unisce si espande nel blu – Marco GASTINI – Galleria Umberto I – Opera permanente

- Planetario – Carmelo GIAMMELLO – via Roma

- Migrazione (Climate Change) – Piero GILARDI – Galleria San Federico

- Illuminated Benches – Jeppe HEIN – piazza Risorgimento – Opera permanente in via sperimentale (Circoscrizione 4)

- Piccoli spiriti blu – Rebecca HORN – Monte dei Cappuccini – Opera permanente (Circoscrizione 8)

- Cultura=Capitale – Alfredo JAAR – piazza Carlo Alberto – Opera permanente

- Doppio passaggio (Torino) – Joseph KOSUTH – ponte Vittorio Emanuele I – Opera permanente

- Luì e l’arte di andare nel bosco – Luigi MAINOLFI – via Lagrange

- Il volo dei numeri – Mario MERZ – Mole Antonelliana – Opera permanente

- Concerto di Parole – Mario MOLINARI – opera permanente in via di allestimento – in prossimità dell’Ospedale Regina Margherita – piazza Polonia, all’altezza dell’uscita del sottopasso di corso Spezia (Circoscrizione 8)

- Vento Solare – Luigi NERVO – piazzetta Mollino

- L’amore non fa rumore – Luca PANNOLI – piazza Eugenio Montale (Circoscrizione 5)

- Palomar – Giulio PAOLINI – via Po

- Amare le differenze – Michelangelo PISTOLETTO – piazza della Repubblica – Opera permanente (Circoscrizione 7)

- My noon – Tobias REHBERGER – Borgata Lesna – cortile dell’Istituto Comprensivo King-Mila, via Germonio 12 (Circoscrizione 3)

- Ice Cream Light – Vanessa SAFAVI – piazza Livio Bianco (Circoscrizione 2)

- Noi – Luigi STOISA – via Garibaldi

- Luce Fontana Ruota – Gilberto ZORIO – Laghetto Italia ’61 – Opera permanente (Circoscrizione 8)

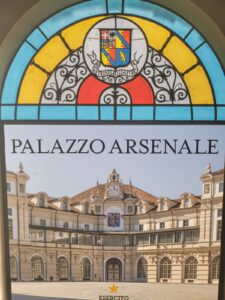

In occasione delle Giornate Nazionali FAI d’Autunno, nelle date di sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, il pubblico ha avuto la possibilità di visitare Palazzo Arsenale, sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito che rappresenta uno dei più imponenti edifici torinesi, unica testimonianza del complesso infrastrutturale del “Regio Arsenale” di cui costituiva il cuore e la cui erezione settecentesca, ispirata a planimetrie juvarriane, si è protratta a lungo. Una volta Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione, oggi Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito. Un luogo profondamente legato alla città di Torino, importante bene storico-artistico, patrimonio della tradizione e della storia piemontese.

In occasione delle Giornate Nazionali FAI d’Autunno, nelle date di sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, il pubblico ha avuto la possibilità di visitare Palazzo Arsenale, sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito che rappresenta uno dei più imponenti edifici torinesi, unica testimonianza del complesso infrastrutturale del “Regio Arsenale” di cui costituiva il cuore e la cui erezione settecentesca, ispirata a planimetrie juvarriane, si è protratta a lungo. Una volta Regie Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione, oggi Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito. Un luogo profondamente legato alla città di Torino, importante bene storico-artistico, patrimonio della tradizione e della storia piemontese.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

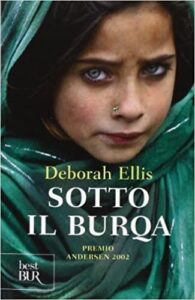

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Questo libro è scritto dalla canadese 61enne Deborah Ellis, molto attiva sul fronte dell’impegno sociale e oggi anche assistente sociale a Toronto. Femminista e pacifista convinta, fin dall’età di 17 anni ha lavorato in varie zone del pianeta (tra le quali l’Africa) e vissuto un’esperienza decisamente importante in un campo per rifugiati afghani in Pakistan. Da lì e dai racconti delle donne afghane scampate all’orrore dei talebani nasce questo libro che insieme ai successivi “Il viaggio di Parvana” e “Città di fango” forma la “Trilogia del burka”.

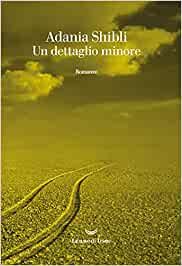

Questo libro è scritto dalla canadese 61enne Deborah Ellis, molto attiva sul fronte dell’impegno sociale e oggi anche assistente sociale a Toronto. Femminista e pacifista convinta, fin dall’età di 17 anni ha lavorato in varie zone del pianeta (tra le quali l’Africa) e vissuto un’esperienza decisamente importante in un campo per rifugiati afghani in Pakistan. Da lì e dai racconti delle donne afghane scampate all’orrore dei talebani nasce questo libro che insieme ai successivi “Il viaggio di Parvana” e “Città di fango” forma la “Trilogia del burka”. L’autrice è nata in Palestina nel 1974 ed ha al suo attivo romanzi, racconti, saggi ed opere teatrali. Ha vinto premi importanti ed è stata finalista al National Book Award 2020 e all’International Man Booker Prize 2021.

L’autrice è nata in Palestina nel 1974 ed ha al suo attivo romanzi, racconti, saggi ed opere teatrali. Ha vinto premi importanti ed è stata finalista al National Book Award 2020 e all’International Man Booker Prize 2021. La Grenville è una delle più famose e acclamate scrittrici australiane, diventata famosa con il successo del suo primo romanzo “Il fiume segreto” nel 2005, considerato un classico della letteratura contemporanea.

La Grenville è una delle più famose e acclamate scrittrici australiane, diventata famosa con il successo del suo primo romanzo “Il fiume segreto” nel 2005, considerato un classico della letteratura contemporanea. Ira Levin, nato a New York nel 1929 e morto nel 2007, è stato un grande romanziere e drammaturgo; tra le sue opere anche “Rosemary’s Baby” e “I ragazzi venuti dal Brasile”.

Ira Levin, nato a New York nel 1929 e morto nel 2007, è stato un grande romanziere e drammaturgo; tra le sue opere anche “Rosemary’s Baby” e “I ragazzi venuti dal Brasile”.

Pare esserci un settimo personaggio in questa ibseniana “Casa di bambola”, modernamente intesa e messa in scena (l’autore la scrisse durante un soggiorno ad Amalfi, nel 1879), diretta da Filippo Dini, con cui il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale ha inaugurato – con autentico e meritato successo – la propria stagione. Un simbolismo di troppo, quell’albero che viene a sostituirsi ad un più comune albero di Natale, il pino delle nostre infanzie, colorato di addobbi, e che affonda le proprie radici nel salotto di casa Helmer per alzarsi verso il cielo. È al centro della bella scena che il regista ha richiesto a Laura Benzi, bella e piena di tonalità bianche, di luci pronte ad accendersi per le feste, di una felicità senza pensieri che sarà presto appannata. Ma è un albero che per l’intera rappresentazione finisce col rivelarsi ingombrante, superfluo, con la pretesa di rispecchiarsi nelle parole veterotestamentarie (“dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare”), recitate all’inizio dai coniugi travestiti a mo’ di marionette, parole che gettano un velo scuro tra l’uomo e la donna. Insuperabile: e quanto lo sia, senza tentativi di ravvicinamenti, Dini ce lo mostra chiaramente, nella posizione distanziata in cui pone Nora e Torvald nella confessione di lei del finale.

Pare esserci un settimo personaggio in questa ibseniana “Casa di bambola”, modernamente intesa e messa in scena (l’autore la scrisse durante un soggiorno ad Amalfi, nel 1879), diretta da Filippo Dini, con cui il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale ha inaugurato – con autentico e meritato successo – la propria stagione. Un simbolismo di troppo, quell’albero che viene a sostituirsi ad un più comune albero di Natale, il pino delle nostre infanzie, colorato di addobbi, e che affonda le proprie radici nel salotto di casa Helmer per alzarsi verso il cielo. È al centro della bella scena che il regista ha richiesto a Laura Benzi, bella e piena di tonalità bianche, di luci pronte ad accendersi per le feste, di una felicità senza pensieri che sarà presto appannata. Ma è un albero che per l’intera rappresentazione finisce col rivelarsi ingombrante, superfluo, con la pretesa di rispecchiarsi nelle parole veterotestamentarie (“dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare”), recitate all’inizio dai coniugi travestiti a mo’ di marionette, parole che gettano un velo scuro tra l’uomo e la donna. Insuperabile: e quanto lo sia, senza tentativi di ravvicinamenti, Dini ce lo mostra chiaramente, nella posizione distanziata in cui pone Nora e Torvald nella confessione di lei del finale.

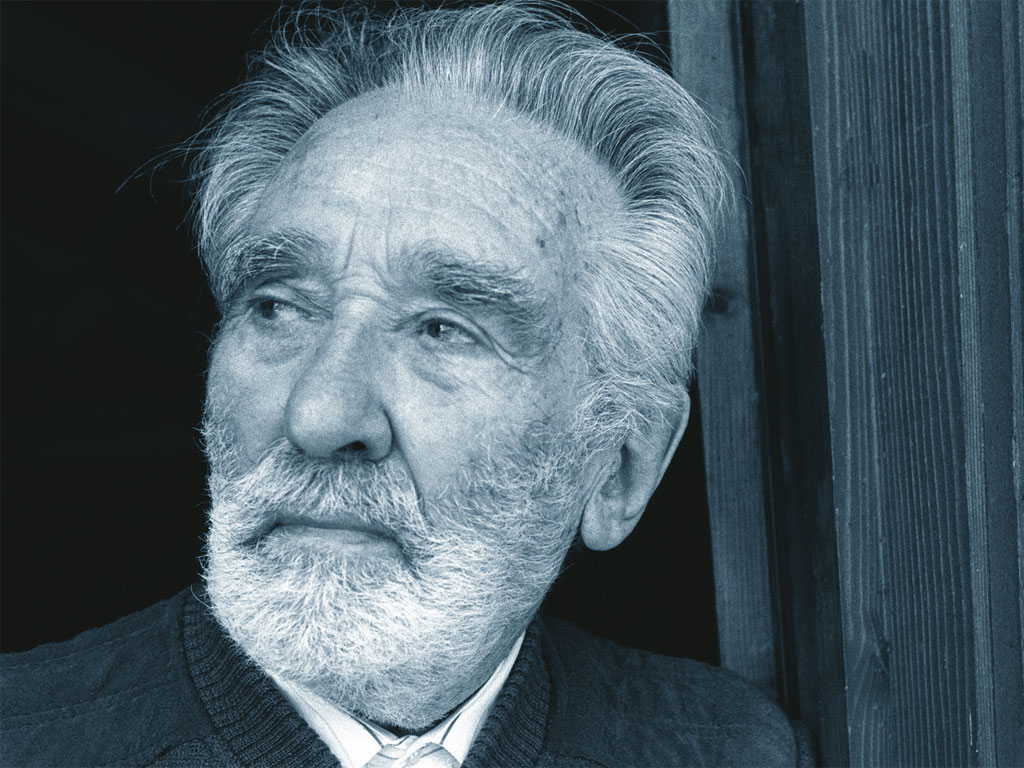

Per ricordarlo e aiutarci a conoscerlo più a fondo Giuseppe Mendicino ha pubblicato, recentemente, per l’editore Laterza “Mario Rigoni Stern. Un ritratto”. Si tratta di un libro utilissimo, impreziosito da belle immagini messe a disposizione dal figlio Alberico, primogenito di Rigoni Stern, che offre squarci poco conosciuti o addirittura inediti sulla vita dell’autore del Sergente nella neve, dall’infanzia in via Ortigara dove viveva la sua famiglia, agli anni giovanili e dei giochi spericolati sull’Altopiano dei Sette Comuni che spaventavano la madre Anna (“Can de toso, mi fai morire” lo rimbrottava per poi coccolarselo e difenderlo) fino ai tempi della guerra, della ritirata di Russia e della prigionia. Le vicissitudini della guerra sono state narrate da Rigoni Stern non soltanto nel suo capolavoro, ma anche in volumi come Quota Albania, Ritorno sul Don, I racconti di guerra,Quel Natale nella steppa, Tra due guerre. Nel volume sono rievocati gli anni della ricostruzione, il lavoro all’ufficio imposte del catasto, la scrittura e la grande lezione d’amore per la montagna e la natura che accompagnarono per tutta la vita l’impegno e l’etica morale di Mario Rigoni Stern e ci avvicinano al suo stile narrativo semplice e chiaro, profondo e mai banale, fortemente caratterizzato da una vena umanissima, antieroica e di forte valore civile. Scrive Mendicino: “Rigoni teneva ad evidenziare che l’etica è una, a tutte le latitudini, dovunque ci troviamo. I valori sono sempre gli stessi: amicizia, coraggio, desiderio di libertà, altruismo. L’umanità è una, al di là dei confini, dei colori e delle razze. E’ stato un uomo coerente, che ha vissuto, applicando in maniera concreta questi valori“. Un altro tema caro allo scrittore di Asiago che trova largo spazio nel racconto di Mendicino fu il rapporto d’amore e rispetto per la natura, il paesaggio, la flora e gli animali. In una intervista Rigoni Stern confidò come il suo ambiente fosse ”fatto di boschi, di pascoli, di montagne, di nevi e temporali”. Temi ai quali dedicò libri importanti come Il bosco degli urogalli, Inverni lontani, Aspettando l’alba, Uomini, boschi e api e soprattutto Arboreto salvatico. In quest’ultimo libro , pubblicato nel 1991, Mario Rigoni Stern scelse venti alberi a lui particolarmente cari e li raccontò, partendo dalle caratteristiche botaniche e ambientali per poi illustrarne la storia e le ricchezze, spiegando gli influssi che hanno avuto nella cultura popolare e nella letteratura, non facendo mancare riferimenti alle sue esperienze di vita. Una intera comunità e le sue genti, quella dell’altipiano dei Sette Comuni, venne narrata nella stupenda trilogia composta da Storia di Tönle, L’anno della vittoria e Le stagioni di Giacomo, annoverabile senza dubbio tra i suoi libri migliori. Mario Rigoni Stern. Un ritratto è la terza opera che Giuseppe Medicino gli ha dedicato, accanto a Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no, e Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri. Il centenario della nascita è celebrato anche da un bellissimo volume a fumetti che gli dedica un omaggio antiretorico, incrociando le sue narrazioni e la biografia con una formula intelligente e originale. I due grandi temi che costituiscono il filo comune delle sue opere letterarie, come ricorda nella prefazione Sergio Frigo, presidente del Premio letterario Rigoni Stern, sono quelli della storia – “la guerra che tutto travolge senza remissione”, e la natura, “che invece rimargina le ferite e risolleva l’uomo dagli abissi in cui si va periodicamente a cacciare”. La sceneggiatura del graphic novel è intessuta sulla vicenda de Il sergente nella neve, in cui Mario Rigoni Stern ripercorre la ritirata di Russia con i suoi alpini riportati “a baita“, con i ricordi rivissuti nel Ritorno sul Don quando, accompagnato dalla moglie, intraprese il viaggio verso l’Est per rivedere i luoghi della guerra “col cuore gonfio e la toponomastica impressa nella mente”.

Per ricordarlo e aiutarci a conoscerlo più a fondo Giuseppe Mendicino ha pubblicato, recentemente, per l’editore Laterza “Mario Rigoni Stern. Un ritratto”. Si tratta di un libro utilissimo, impreziosito da belle immagini messe a disposizione dal figlio Alberico, primogenito di Rigoni Stern, che offre squarci poco conosciuti o addirittura inediti sulla vita dell’autore del Sergente nella neve, dall’infanzia in via Ortigara dove viveva la sua famiglia, agli anni giovanili e dei giochi spericolati sull’Altopiano dei Sette Comuni che spaventavano la madre Anna (“Can de toso, mi fai morire” lo rimbrottava per poi coccolarselo e difenderlo) fino ai tempi della guerra, della ritirata di Russia e della prigionia. Le vicissitudini della guerra sono state narrate da Rigoni Stern non soltanto nel suo capolavoro, ma anche in volumi come Quota Albania, Ritorno sul Don, I racconti di guerra,Quel Natale nella steppa, Tra due guerre. Nel volume sono rievocati gli anni della ricostruzione, il lavoro all’ufficio imposte del catasto, la scrittura e la grande lezione d’amore per la montagna e la natura che accompagnarono per tutta la vita l’impegno e l’etica morale di Mario Rigoni Stern e ci avvicinano al suo stile narrativo semplice e chiaro, profondo e mai banale, fortemente caratterizzato da una vena umanissima, antieroica e di forte valore civile. Scrive Mendicino: “Rigoni teneva ad evidenziare che l’etica è una, a tutte le latitudini, dovunque ci troviamo. I valori sono sempre gli stessi: amicizia, coraggio, desiderio di libertà, altruismo. L’umanità è una, al di là dei confini, dei colori e delle razze. E’ stato un uomo coerente, che ha vissuto, applicando in maniera concreta questi valori“. Un altro tema caro allo scrittore di Asiago che trova largo spazio nel racconto di Mendicino fu il rapporto d’amore e rispetto per la natura, il paesaggio, la flora e gli animali. In una intervista Rigoni Stern confidò come il suo ambiente fosse ”fatto di boschi, di pascoli, di montagne, di nevi e temporali”. Temi ai quali dedicò libri importanti come Il bosco degli urogalli, Inverni lontani, Aspettando l’alba, Uomini, boschi e api e soprattutto Arboreto salvatico. In quest’ultimo libro , pubblicato nel 1991, Mario Rigoni Stern scelse venti alberi a lui particolarmente cari e li raccontò, partendo dalle caratteristiche botaniche e ambientali per poi illustrarne la storia e le ricchezze, spiegando gli influssi che hanno avuto nella cultura popolare e nella letteratura, non facendo mancare riferimenti alle sue esperienze di vita. Una intera comunità e le sue genti, quella dell’altipiano dei Sette Comuni, venne narrata nella stupenda trilogia composta da Storia di Tönle, L’anno della vittoria e Le stagioni di Giacomo, annoverabile senza dubbio tra i suoi libri migliori. Mario Rigoni Stern. Un ritratto è la terza opera che Giuseppe Medicino gli ha dedicato, accanto a Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no, e Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri. Il centenario della nascita è celebrato anche da un bellissimo volume a fumetti che gli dedica un omaggio antiretorico, incrociando le sue narrazioni e la biografia con una formula intelligente e originale. I due grandi temi che costituiscono il filo comune delle sue opere letterarie, come ricorda nella prefazione Sergio Frigo, presidente del Premio letterario Rigoni Stern, sono quelli della storia – “la guerra che tutto travolge senza remissione”, e la natura, “che invece rimargina le ferite e risolleva l’uomo dagli abissi in cui si va periodicamente a cacciare”. La sceneggiatura del graphic novel è intessuta sulla vicenda de Il sergente nella neve, in cui Mario Rigoni Stern ripercorre la ritirata di Russia con i suoi alpini riportati “a baita“, con i ricordi rivissuti nel Ritorno sul Don quando, accompagnato dalla moglie, intraprese il viaggio verso l’Est per rivedere i luoghi della guerra “col cuore gonfio e la toponomastica impressa nella mente”. La storia si intitola semplicemente Rigoni Stern (144 pagine edite da Becco Giallo, con la sceneggiatura di Camilla Trainini e i disegni di Chiara Raimondi) e inizia nel 1970 quando allo scrittore, seduto al suo tavolo di impiegato del catasto di Asiago, di tanto in tanto e quasi inavvertitamente trascrive sui fogli i nomi dei commilitoni, sussurrando: “Sento di avere un conto in sospeso con la memoria”. Parte con la moglie Anna per il lungo viaggio in treno alla volta di Kiev dove sono attesi da una guida per raggiungere la steppa russa e i luoghi del fronte del Don che riaccendono in lui le memorie. Le illustrazioni della venticinquenne Chiara Raimondi cambiamo colore ogni volta che si passa dal presente al passato, imprimendo una potente forza evocativa al racconto. Spesso le frasi sono tratte dai due libri, rispettando rigorosamente il pensiero e le descrizioni dello scrittore nei giorni della ritirata e della battaglia di Nikolajewka, dei campi di concentramento e del ritorno sull’altipiano. Le due giovanissime autrici fanno riecheggiare la sua voce: “..sotto la neve ritrovo i miei sentieri, sento di non essere solo. Nel silenzio, sembra che i compagni camminino ancora con me, risvegliati dalla memoria”. Un originale tributo al più grande scrittore di montagna del dopoguerra.

La storia si intitola semplicemente Rigoni Stern (144 pagine edite da Becco Giallo, con la sceneggiatura di Camilla Trainini e i disegni di Chiara Raimondi) e inizia nel 1970 quando allo scrittore, seduto al suo tavolo di impiegato del catasto di Asiago, di tanto in tanto e quasi inavvertitamente trascrive sui fogli i nomi dei commilitoni, sussurrando: “Sento di avere un conto in sospeso con la memoria”. Parte con la moglie Anna per il lungo viaggio in treno alla volta di Kiev dove sono attesi da una guida per raggiungere la steppa russa e i luoghi del fronte del Don che riaccendono in lui le memorie. Le illustrazioni della venticinquenne Chiara Raimondi cambiamo colore ogni volta che si passa dal presente al passato, imprimendo una potente forza evocativa al racconto. Spesso le frasi sono tratte dai due libri, rispettando rigorosamente il pensiero e le descrizioni dello scrittore nei giorni della ritirata e della battaglia di Nikolajewka, dei campi di concentramento e del ritorno sull’altipiano. Le due giovanissime autrici fanno riecheggiare la sua voce: “..sotto la neve ritrovo i miei sentieri, sento di non essere solo. Nel silenzio, sembra che i compagni camminino ancora con me, risvegliati dalla memoria”. Un originale tributo al più grande scrittore di montagna del dopoguerra.