GENNAIO 2022

Ecco, per il mese di gennaio, la nostra rassegna dei titoli più letti e discussi nel gruppo FB Un libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri: una proposta per riflettere e per riscoprire un grande classico della narrativa sequenziale è quella che riguarda la lettura de L’Eternauta, saga fantascientifica e politica di Hèctor Oesterheld e Francisco Solano Lopez; una proposta per sorridere garbatamente e riscoprire un autore inglese sempre molto apprezzato è quella che riguarda L’Amore Tra I Polli di di P. G. Wodehouse; infine una proposta per i lettori nostalgici e malinconici è la dolce-amara retrospettiva degli anni 80 americani offerta da I Giorni Felici Di California Avenue, di Adam Langer.

Negli ormai consueti incontri con gli scrittori emergenti la redazione di Novità in Libreria ha intervistato Alessandro Bolasco, cagliaritano trapiantato a Londra, l’esordiente autore de Alla Luce Dell’Ombra (Convalle, 2021), un thriller finanziario che porterà i lettori a scoprire il torbido e pericoloso mondo dell’alta finanza; Marta Iside Riva, bergamasca, con il suo ultimo romanzo Ancora Te (StreetLib, 2021) sequel del romanzo precedente Ancora Te; Don Ugo Mancada, romagnolo DOC, è l’esordiente autore del romanzo fantastico Acerboli E La Città Sommersa (Bookabook, 2021); ne Diario Di Un Colibrì (Youcanprint, 2021) l’esordiente Carlo Mascelloni, ravennate, racconta la sua esperienza di volontario nella Protezione Civile; infine il saggista e storico Alessandro Faneschi che ha da poco pubblicato il suo primo romanzo Montalcino 1553 – Cronaca di un assedio (Albatros Editore).

Per questo mese è tutto, vi invitiamo a venirci a trovare sul nostro sito ufficiale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei libri e della lettura! unlibrotiralaltroovveroilpassaparoladeilibri.it

Il punto di vista / Le interviste di Maria La Barbera

Il punto di vista / Le interviste di Maria La Barbera

Le polemiche, prendendo a pretesto un manifesto forse non proprio felice, ma che certo non è una “vergogna”, come dice l’ANPI, sul Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano- Dalmata, si ripetono per il secondo anno di fila dopo l’uscita lo scorso anno di un fazioso libello giustificazionista del dramma del confine orientale dal 1943 al 1945.

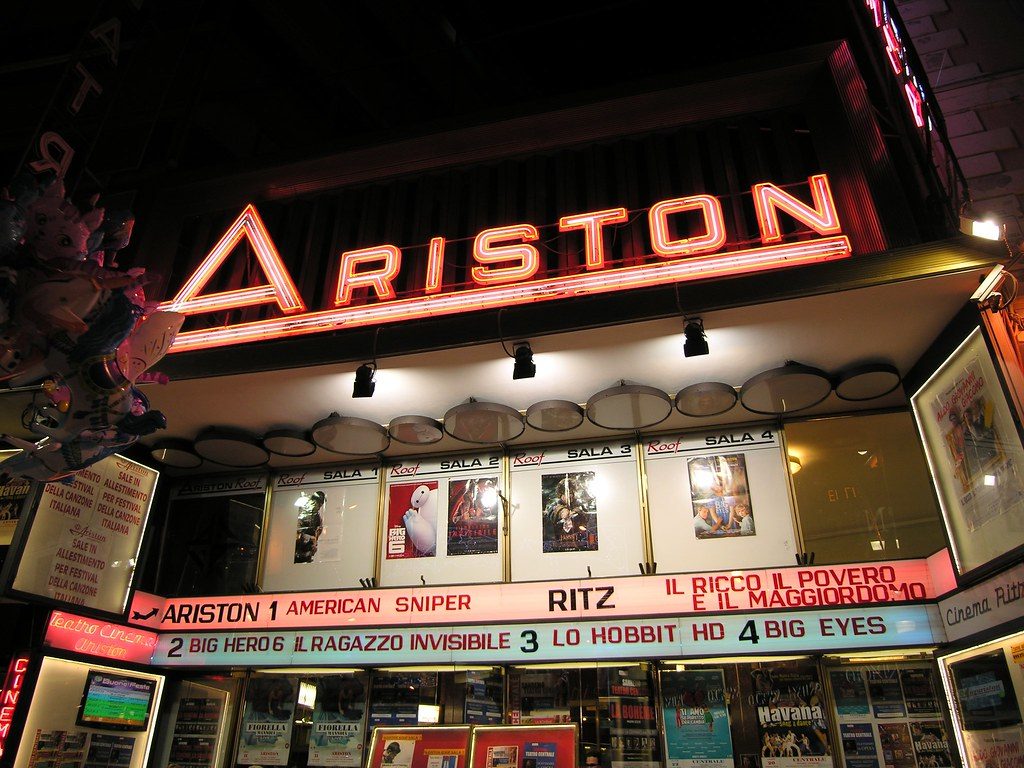

Le polemiche, prendendo a pretesto un manifesto forse non proprio felice, ma che certo non è una “vergogna”, come dice l’ANPI, sul Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano- Dalmata, si ripetono per il secondo anno di fila dopo l’uscita lo scorso anno di un fazioso libello giustificazionista del dramma del confine orientale dal 1943 al 1945. febbraio e travolge anche il festival di Sanremo dove Ornella Muti pubblicizza la legalizzazione della canapa indiana e Roberto Saviano ricorderà davvero da par suo i giudici Falcone e Borsellino “a titolo gratuito“. Il festival dovrebbe essere motivo di svago e non di propaganda politica. Almeno così era in passato. E non può essere tribuna privilegiata per i demagoghi. Anche la Polizia è oggetto di una campagna di stampa delegittimante per aver usato il manganello per contenere una protesta di studenti e di centri sociali che pretendeva di fare un corteo non autorizzato dalle disposizioni sanitarie. E una parte di studenti parla di repressione ( parola già usata nel 1968 e nel 1977), forse non sapendo neppure cosa significhi e i soliti giornalisti soffiano sul fuoco, elogiando l’occupazione del liceo Gioberti di Torino. Finalmente la ministra dell’ interno si è svegliata dal torpore dopo troppo lassismo che ha fatto moltiplicare il contagio e adesso fioccano contro di lei le interrogazioni e le interpellanze parlamentari da parte di gente faziosa ed irresponsabile. Voglio dirlo chiaramente: io sto senza esitazioni dalla parte del Prefetto e del Questore di Torino.

febbraio e travolge anche il festival di Sanremo dove Ornella Muti pubblicizza la legalizzazione della canapa indiana e Roberto Saviano ricorderà davvero da par suo i giudici Falcone e Borsellino “a titolo gratuito“. Il festival dovrebbe essere motivo di svago e non di propaganda politica. Almeno così era in passato. E non può essere tribuna privilegiata per i demagoghi. Anche la Polizia è oggetto di una campagna di stampa delegittimante per aver usato il manganello per contenere una protesta di studenti e di centri sociali che pretendeva di fare un corteo non autorizzato dalle disposizioni sanitarie. E una parte di studenti parla di repressione ( parola già usata nel 1968 e nel 1977), forse non sapendo neppure cosa significhi e i soliti giornalisti soffiano sul fuoco, elogiando l’occupazione del liceo Gioberti di Torino. Finalmente la ministra dell’ interno si è svegliata dal torpore dopo troppo lassismo che ha fatto moltiplicare il contagio e adesso fioccano contro di lei le interrogazioni e le interpellanze parlamentari da parte di gente faziosa ed irresponsabile. Voglio dirlo chiaramente: io sto senza esitazioni dalla parte del Prefetto e del Questore di Torino.

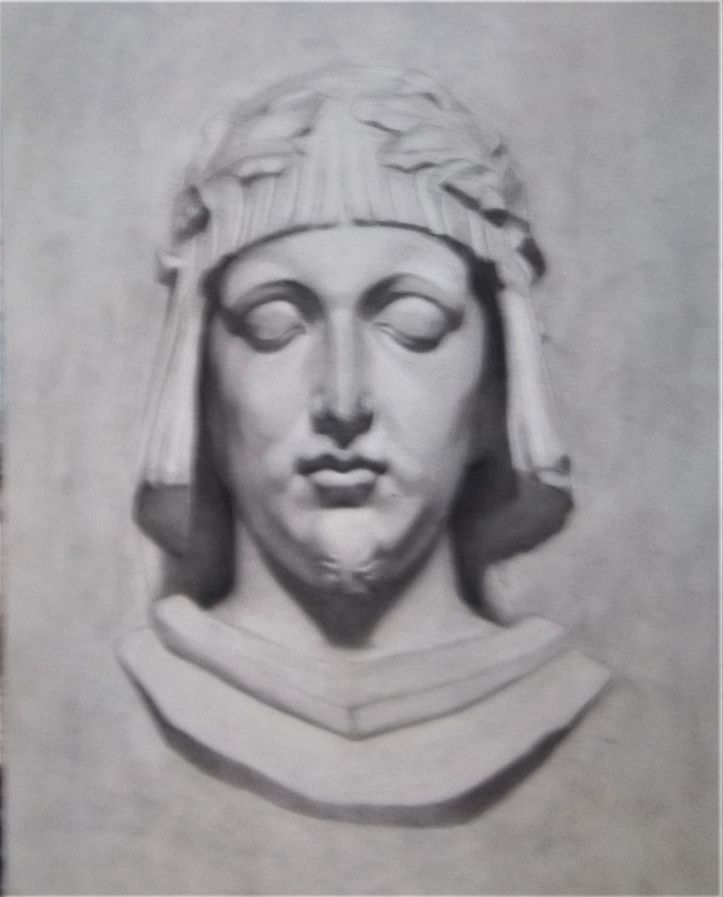

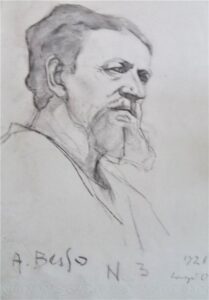

Gli anni vanno dal 1923 al 1928. Sono gli anni della formazione artistica, severa ed organica, di Alda Besso (Genova, 1906 – Torre Pellice, 1992) pittrice di prim’ordine, ma anche colta e intuitiva designer, nonché progettatrice d’arredi e raffinata maestra di grafica.

Gli anni vanno dal 1923 al 1928. Sono gli anni della formazione artistica, severa ed organica, di Alda Besso (Genova, 1906 – Torre Pellice, 1992) pittrice di prim’ordine, ma anche colta e intuitiva designer, nonché progettatrice d’arredi e raffinata maestra di grafica.  più significativi centri di cultura della città, agli anni di studi formativi di Alda Besso. Curata da Francesco De Caria, Donatella Taverna e Fratel Alfredo Centra (direttore dell’Istituto) e corredata da un quaderno – catalogo con contributi dei curatori e di Pino Mantovani, la rassegna espone una quarantina abbondante di opere, materiali d’Accademia degli anni a cavallo dei decenni Venti e Trenta, pervenuti alla morte della Besso alla “Raccolta d’Arte De Caria Taverna”.

più significativi centri di cultura della città, agli anni di studi formativi di Alda Besso. Curata da Francesco De Caria, Donatella Taverna e Fratel Alfredo Centra (direttore dell’Istituto) e corredata da un quaderno – catalogo con contributi dei curatori e di Pino Mantovani, la rassegna espone una quarantina abbondante di opere, materiali d’Accademia degli anni a cavallo dei decenni Venti e Trenta, pervenuti alla morte della Besso alla “Raccolta d’Arte De Caria Taverna”. E infine paesaggi, in cui s’avvertono, nell’essenzialità linguistica e nelle campiture nette e geometriche dei colori e degli sfumati gli echi accesi di quel “Secondo Futurismo”, che forte presa ebbe sulla Besso, così da indurla nel ’32 a dipingere proprio, e in modo esplicito, una significativa “Natura morta futurista”. Sottolinea Francesco De Caria: “Il materiale artistico e documentale che proponiamo al pubblico consente di seguire – attraverso l’esperienza di Alda Besso – le tappe del percorso di formazione artistica all’‘Albertina’ di Torino, dalle prime prove al diploma superiore, in un periodo – gli anni Venti – in cui all’Accademia torinese insegnavano personalità di altissimo livello. Molti di loro – Giacomo Grosso, Cesare Ferro, Giulio Casanova, Luigi Onetti, Edoardo Rubino e altri – fanno parte del panorama artistico torinese e nazionale e le loro firme, apposte sui saggi della Besso, compaiono in vari documenti esposti, tra altre firme purtroppo non decifrabili”. Firme di illustri artisti e docenti a comprovare la visione di compiti in aula, con tanto di sigilli in ceralacca a retro, in cui scorrono progressi o tentennammenti o “pericoli” di fuga in avanti, dov’è facile riconoscere la “baldanza” della giovane Besso. Ma anche la positiva forza di insegnamenti mai dimenticati e che saranno, negli anni, scuola-guida del suo lavoro d’artista. Pur libera e vera.

E infine paesaggi, in cui s’avvertono, nell’essenzialità linguistica e nelle campiture nette e geometriche dei colori e degli sfumati gli echi accesi di quel “Secondo Futurismo”, che forte presa ebbe sulla Besso, così da indurla nel ’32 a dipingere proprio, e in modo esplicito, una significativa “Natura morta futurista”. Sottolinea Francesco De Caria: “Il materiale artistico e documentale che proponiamo al pubblico consente di seguire – attraverso l’esperienza di Alda Besso – le tappe del percorso di formazione artistica all’‘Albertina’ di Torino, dalle prime prove al diploma superiore, in un periodo – gli anni Venti – in cui all’Accademia torinese insegnavano personalità di altissimo livello. Molti di loro – Giacomo Grosso, Cesare Ferro, Giulio Casanova, Luigi Onetti, Edoardo Rubino e altri – fanno parte del panorama artistico torinese e nazionale e le loro firme, apposte sui saggi della Besso, compaiono in vari documenti esposti, tra altre firme purtroppo non decifrabili”. Firme di illustri artisti e docenti a comprovare la visione di compiti in aula, con tanto di sigilli in ceralacca a retro, in cui scorrono progressi o tentennammenti o “pericoli” di fuga in avanti, dov’è facile riconoscere la “baldanza” della giovane Besso. Ma anche la positiva forza di insegnamenti mai dimenticati e che saranno, negli anni, scuola-guida del suo lavoro d’artista. Pur libera e vera.