E’ uscita la nuova edizione del libro di Giuseppe Mazzini “Doveri dell’uomo”, Edizioni Pedrini, curato da Pier Franco Quaglieni, con un inedito di Renzo De Felice sui rapporti fra Mazzini, Marx ed il socialismo.

Il libro esce per i 150 anni della morte del grande ligure, dalla collaborazione di Ennio Pedrini Jr. Editore e il Centro “Pannunzio”. La prima presentazione avverrà sabato 2 LUGLIO alle ore 18 al Castello d’Issogne in Valle d’Aosta . Seguiranno presentazioni in tutta Italia, a partire da Ivrea, capitale italiana del libro 2022,diverse località balneari liguri, la Versilia, Bardonecchia, Pollone. Il libro in settembre verrà presentato a Roma, Torino, Napoli, Palermo. Ripubblicare questo testo -afferma il prof. Quaglieni -rappresenta una scelta precisa per indurre ad una riflessione sui doveri, che Mazzini vedeva come premessa indispensabile per la realizzazione dei diritti, che appare oggi molto attuale in un’epoca in cui i doveri sono quasi scomparsi e i diritti sembrano essere l’unica priorità. I doveri mazziniani implicano i valori della Patria e della famiglia, della solidarietà fra gli uomini, della dignità del lavoro, di un’idea di Europa anche oggi molto importanti. I promotori dell’iniziativa pensano che il libro dovrebbe tornare ad essere una lettura importante in tutte le scuole italiane, come già lo fu nel 1903 per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione che, in epoca monarchica, volle onorare Mazzini, al di là dal suo repubblicanesimo.

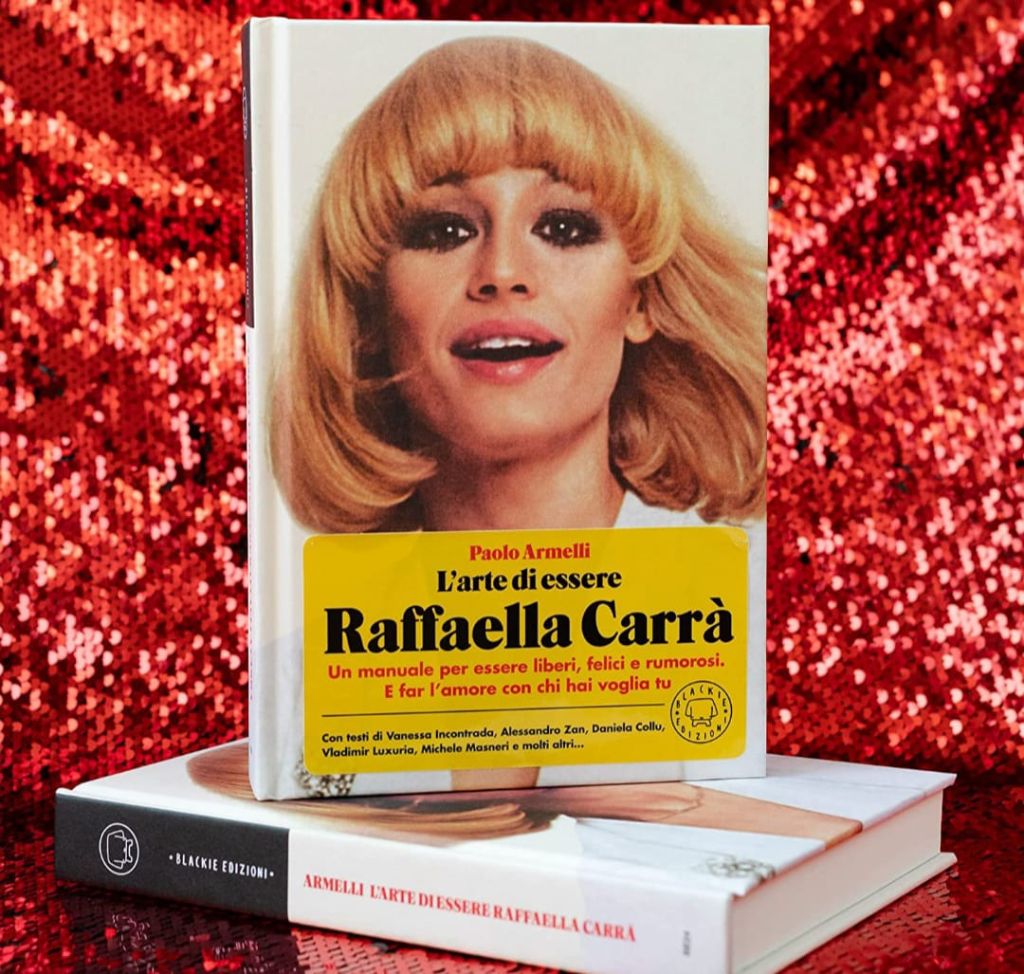

L’idea è venuta da Blackie Edition, sulla scia di una precedente edizione dedicata Bill Murray. Al contempo, c’è una motivazione personale che mi lega a questo personaggio: ha rappresentato una figura totalizzante nella mia vita e, quando ho studiato la sua storia, ho capito con quanti stimoli e ispirazioni avesse costellato il mio immaginario: abbiamo unito i puntini.

L’idea è venuta da Blackie Edition, sulla scia di una precedente edizione dedicata Bill Murray. Al contempo, c’è una motivazione personale che mi lega a questo personaggio: ha rappresentato una figura totalizzante nella mia vita e, quando ho studiato la sua storia, ho capito con quanti stimoli e ispirazioni avesse costellato il mio immaginario: abbiamo unito i puntini. Non del tutto, ci sono ancora molti pregiudizi. Abbiamo ancora difficoltà

Non del tutto, ci sono ancora molti pregiudizi. Abbiamo ancora difficoltà

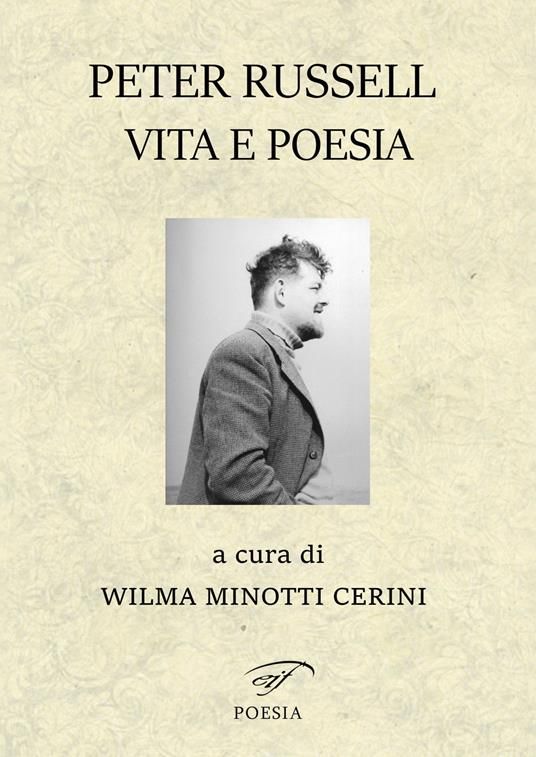

Tra i maggiori letterati inglesi della seconda metà del ventesimo secolo, grande esperto e conoscitore di Dante, candidato al Premio Nobel per la Letteratura alla fine degli anni ’90, riconosciuto dalla critica letteraria ufficiale come “ultimo dei grandi poeti moderni”, Russell – decisamente influenzato dalla poetica di Yeats e grande amico di Thomas Stearns Eliot e Ezra Pound – fu tra i primi a curare le traduzioni in inglese di Mandel’štam, Pasternak e Jorge Luis Borges. E’ a lui che è stata dedicato l’imponente volume Peter Russell Vita e Poesia, a cura di Wilma Minotti Cerini ( Edizioni Il Foglio, Piombino, 2021). Un’opera di oltre ottocento pagine, curato dalla poetessa e scrittrice nata a Milano e oggi residente a Pallanza sul lago Maggiore, che raccoglie poesie di Russell, recensioni di vari critici e poeti sull’opera del poeta inglese. Un libro molto utile per conoscere uno dei principali protagonisti della scena culturale inglese degli anni ’50 ( Russell aveva fondato a Londra la rivista Nine, alla quale collaborarono le maggiori personalità letterarie dell’epoca) che scelse poi di girare il mondo. E’ in quel periodo che Peter Russell conobbe a Firenze, frequentando il celebre Caffè Letterario “Le Giubbe Rosse”, Montale, Quasimodo, Landolfi, Ungaretti, con i quali strinse un particolare sodalizio culturale e personale, tant’è che ospitò successivamente e a lungo nella sua casa londinese Salvatore Quasimodo. Dopo una serie di vicissitudini personali e un breve soggiorno a Berlino, nel 1964 si trasferì a Venezia per restare accanto a Pound fino alla morte di quest’ultimo avvenuta nella città della Serenissima il 1 novembre 1972. Negli anni settanta fu poeta-residente alla Purdue University negli Stati Uniti e all’University of Vìctoria, British Columbia, in Canada. Dal 1977 al 1979 insegnò filosofia occidentale e orientale all’Accademia Imperiale di Filosofia a Teheran. Dopo l’avvento della rivoluzione khomeinista lasciò l’Iran e tornò a Venezia, dove rimase fino al 1983, per poi trasferirsi definitivamente in Toscana, al confine tra il Valdarno fiorentino e quello aretino. A Pian di Scò, in un vecchio mulino, “La Turbina”, divenuto la sua casa-biblioteca, visse e lavorò fino al gennaio del 2002 quando, poco prima di morire, donò tutto il suo patrimonio librario e documentaristico al comune toscano. Russell vantava un numero incredibile di estimatori in tutto il mondo e con molti di loro, dai più raffinati intellettuali alle persone più comuni avviò e mantenne una fitta corrispondenza, scrivendo instancabilmente, con pazienza e dedizione soprattutto negli ultimi vent’anni della sua vita confrontandosi, discutendo, suggerendo e accogliendo consigli. Soprattutto si soffermò nell’analisi del suo manifesto poetico, cifra assolutamente originale di questo intellettuale irregolare, innamorato delle sue idee su poesia, bellezza e libertà. A compendio della monumentale opera curata da Wilma Minotti Cerini va citato anche il volume Epistolari e memorie con Irwin Peter Russell (Venilia Editrice,2021) che raccoglie le corrispondenze dell’autrice con il poeta inglese, impreziosite dalle immagini e dal commento del famoso fotografo Roberto Salbitani e dal ricordo della figlia Sara Russell.

Tra i maggiori letterati inglesi della seconda metà del ventesimo secolo, grande esperto e conoscitore di Dante, candidato al Premio Nobel per la Letteratura alla fine degli anni ’90, riconosciuto dalla critica letteraria ufficiale come “ultimo dei grandi poeti moderni”, Russell – decisamente influenzato dalla poetica di Yeats e grande amico di Thomas Stearns Eliot e Ezra Pound – fu tra i primi a curare le traduzioni in inglese di Mandel’štam, Pasternak e Jorge Luis Borges. E’ a lui che è stata dedicato l’imponente volume Peter Russell Vita e Poesia, a cura di Wilma Minotti Cerini ( Edizioni Il Foglio, Piombino, 2021). Un’opera di oltre ottocento pagine, curato dalla poetessa e scrittrice nata a Milano e oggi residente a Pallanza sul lago Maggiore, che raccoglie poesie di Russell, recensioni di vari critici e poeti sull’opera del poeta inglese. Un libro molto utile per conoscere uno dei principali protagonisti della scena culturale inglese degli anni ’50 ( Russell aveva fondato a Londra la rivista Nine, alla quale collaborarono le maggiori personalità letterarie dell’epoca) che scelse poi di girare il mondo. E’ in quel periodo che Peter Russell conobbe a Firenze, frequentando il celebre Caffè Letterario “Le Giubbe Rosse”, Montale, Quasimodo, Landolfi, Ungaretti, con i quali strinse un particolare sodalizio culturale e personale, tant’è che ospitò successivamente e a lungo nella sua casa londinese Salvatore Quasimodo. Dopo una serie di vicissitudini personali e un breve soggiorno a Berlino, nel 1964 si trasferì a Venezia per restare accanto a Pound fino alla morte di quest’ultimo avvenuta nella città della Serenissima il 1 novembre 1972. Negli anni settanta fu poeta-residente alla Purdue University negli Stati Uniti e all’University of Vìctoria, British Columbia, in Canada. Dal 1977 al 1979 insegnò filosofia occidentale e orientale all’Accademia Imperiale di Filosofia a Teheran. Dopo l’avvento della rivoluzione khomeinista lasciò l’Iran e tornò a Venezia, dove rimase fino al 1983, per poi trasferirsi definitivamente in Toscana, al confine tra il Valdarno fiorentino e quello aretino. A Pian di Scò, in un vecchio mulino, “La Turbina”, divenuto la sua casa-biblioteca, visse e lavorò fino al gennaio del 2002 quando, poco prima di morire, donò tutto il suo patrimonio librario e documentaristico al comune toscano. Russell vantava un numero incredibile di estimatori in tutto il mondo e con molti di loro, dai più raffinati intellettuali alle persone più comuni avviò e mantenne una fitta corrispondenza, scrivendo instancabilmente, con pazienza e dedizione soprattutto negli ultimi vent’anni della sua vita confrontandosi, discutendo, suggerendo e accogliendo consigli. Soprattutto si soffermò nell’analisi del suo manifesto poetico, cifra assolutamente originale di questo intellettuale irregolare, innamorato delle sue idee su poesia, bellezza e libertà. A compendio della monumentale opera curata da Wilma Minotti Cerini va citato anche il volume Epistolari e memorie con Irwin Peter Russell (Venilia Editrice,2021) che raccoglie le corrispondenze dell’autrice con il poeta inglese, impreziosite dalle immagini e dal commento del famoso fotografo Roberto Salbitani e dal ricordo della figlia Sara Russell.

Per tre giorni al “MAO” di Torino, ci si potrà immergere nella mistica atmosfera creata attraverso la realizzazione di un “mandala” di specchi e rose ( nella tradizione religiosa buddista e induista, la rappresentazione simbolica del cosmo ), installazione performativa di Chrysanne Stathacos, artista multidisciplinare, nativa di Buffalo (NY), ma da tempo attiva e residente in Grecia (Atene) e Canada (Toronto). Attiva in più campi, dalla stampa al tessile, dalla performance all’arte concettuale, l’artista incentra il suo percorso artistico su tematiche di assoluta attualità, sempre affrontate con grande e personale impegno, da quelle legate alle rivendicazioni femministe, al sociale nel suo più ampio significato, fino alla condivisione di motivi legati alla mitologia greca piuttosto che alla spiritualità orientale e al buddhismo tibetano. E proprio in quest’ultimo scenario creativo va inserita l’installazione della serie “Rose Mandala” per cui l’artista è stata invitata al “MAO-Museo d’Arte Orientale” di Torino, nell’ambito della mostra “Il Grande Vuoto” (attualmente in corso al Museo di via San Domenico) e del progetto #MAOTempoPresente. La performance di Chrysanne Stathacos si svolgerà nel “Salone Mazzonis” del “MAO” nell’arco di tre giorni, dal mercoledì al venerdì 24 giugno prossimi. Dice la stessa artista: “Creerò un’opera dalla mia serie Rose Mandala, ‘Blowing Roses’. Le installazioni Rose Mandala si basano su strutture circolari storiche che hanno lo scopo di creare un’opera che cambia nel tempo. Questi lavori sono realizzati strappando dozzine di rose – petalo per petalo – che vanno a circondare specchi colorati di grandi dimensioni. I sensi dello spettatore sono investiti da ondate di profumo di rose che abitano lo spazio dell’opera”. “I mandala – prosegue – vengono lasciati seccare mentre i petali si riducono a un quarto della loro dimensione originale. Alla fine, il mandala viene smantellato in una rappresentazione finale. I Rose Mandalas vengono gettati, raccolti e dispersi nel vento o spazzati via dal respiro umano, mio e del pubblico. Queste installazioni/performance riflettono l’effimero processo di cambiamento, età, decadenza e vuoto”.

Per tre giorni al “MAO” di Torino, ci si potrà immergere nella mistica atmosfera creata attraverso la realizzazione di un “mandala” di specchi e rose ( nella tradizione religiosa buddista e induista, la rappresentazione simbolica del cosmo ), installazione performativa di Chrysanne Stathacos, artista multidisciplinare, nativa di Buffalo (NY), ma da tempo attiva e residente in Grecia (Atene) e Canada (Toronto). Attiva in più campi, dalla stampa al tessile, dalla performance all’arte concettuale, l’artista incentra il suo percorso artistico su tematiche di assoluta attualità, sempre affrontate con grande e personale impegno, da quelle legate alle rivendicazioni femministe, al sociale nel suo più ampio significato, fino alla condivisione di motivi legati alla mitologia greca piuttosto che alla spiritualità orientale e al buddhismo tibetano. E proprio in quest’ultimo scenario creativo va inserita l’installazione della serie “Rose Mandala” per cui l’artista è stata invitata al “MAO-Museo d’Arte Orientale” di Torino, nell’ambito della mostra “Il Grande Vuoto” (attualmente in corso al Museo di via San Domenico) e del progetto #MAOTempoPresente. La performance di Chrysanne Stathacos si svolgerà nel “Salone Mazzonis” del “MAO” nell’arco di tre giorni, dal mercoledì al venerdì 24 giugno prossimi. Dice la stessa artista: “Creerò un’opera dalla mia serie Rose Mandala, ‘Blowing Roses’. Le installazioni Rose Mandala si basano su strutture circolari storiche che hanno lo scopo di creare un’opera che cambia nel tempo. Questi lavori sono realizzati strappando dozzine di rose – petalo per petalo – che vanno a circondare specchi colorati di grandi dimensioni. I sensi dello spettatore sono investiti da ondate di profumo di rose che abitano lo spazio dell’opera”. “I mandala – prosegue – vengono lasciati seccare mentre i petali si riducono a un quarto della loro dimensione originale. Alla fine, il mandala viene smantellato in una rappresentazione finale. I Rose Mandalas vengono gettati, raccolti e dispersi nel vento o spazzati via dal respiro umano, mio e del pubblico. Queste installazioni/performance riflettono l’effimero processo di cambiamento, età, decadenza e vuoto”.

Credo che la notizia vada conosciuta in tutta Italia. Bisogna tentare di fermare il progetto di trasferimento della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli da Palazzo Reale all’ex Real Albergo dei Poveri a Palazzo Fuga. Spostare la Nazionale appare un vero azzardo: la Vittorio Emanuele III ospita circa due milioni di volumi tra cui cinquemila incunaboli, quarantamila cinquecentine, trentamila manoscritti, l’intero corpus autografo delle opere di Giacomo Leopardi, tanti autografi, il fondo Lucchesi Palli, i preziosi codici miniati medioevali, il Dioscoride Napoletano, i manoscritti copti del V e VI secolo d.C., i 1800 papiri ercolanesi del III secolo a.C. … Solo chi non conosce i libri e il delicatissimo patrimonio cartaceo conservato alla Biblioteca di Napoli può condividere una scelta totalmente errata. E’ stato tentato in passato di cancellare il nome a cui è intitolata , adesso vogliono trasferirla il che potrebbe voler dire esporla a danneggiamenti. La Napoli di Benedetto Croce sarebbe inorridita. Torino che, scrisse Bobbio, fu la seconda città più crociana d’Italia, non può rimanere insensibile al grido di dolore che arriva da Napoli.

Credo che la notizia vada conosciuta in tutta Italia. Bisogna tentare di fermare il progetto di trasferimento della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli da Palazzo Reale all’ex Real Albergo dei Poveri a Palazzo Fuga. Spostare la Nazionale appare un vero azzardo: la Vittorio Emanuele III ospita circa due milioni di volumi tra cui cinquemila incunaboli, quarantamila cinquecentine, trentamila manoscritti, l’intero corpus autografo delle opere di Giacomo Leopardi, tanti autografi, il fondo Lucchesi Palli, i preziosi codici miniati medioevali, il Dioscoride Napoletano, i manoscritti copti del V e VI secolo d.C., i 1800 papiri ercolanesi del III secolo a.C. … Solo chi non conosce i libri e il delicatissimo patrimonio cartaceo conservato alla Biblioteca di Napoli può condividere una scelta totalmente errata. E’ stato tentato in passato di cancellare il nome a cui è intitolata , adesso vogliono trasferirla il che potrebbe voler dire esporla a danneggiamenti. La Napoli di Benedetto Croce sarebbe inorridita. Torino che, scrisse Bobbio, fu la seconda città più crociana d’Italia, non può rimanere insensibile al grido di dolore che arriva da Napoli.

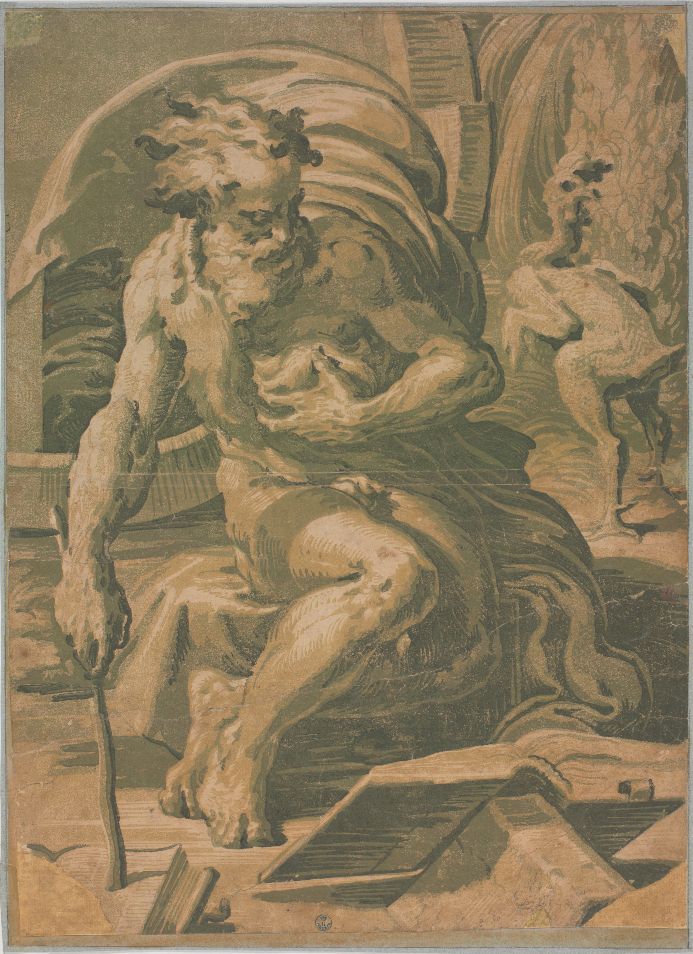

Non certo un capolavoro, quello di Ugo, che Vasari in altra occasione non ci penserà due volte a stabilire come “mediocre pittore”. Ma anche a riconoscere come sia stato “nondimeno in altre fantasticherie d’acutissimo ingegno”. Fantasticherie? La capacità sua nel riprendere le grandi opere di Tiziano e di Raffaello e di Parmigianino e di mostrare la maestria dei passaggi tonali attraverso la xilografia (nel 1516 richiese di brevettare la tecnica) o tecnica del chiaroscuro, nella realizzazione di “carte con stampe di legno di tre tinte”. Spiegava ancora Vasari che “la prima faceva l’ombra, l’altra, che era una tinta di colore più dolce, faceva un mezzo, e la terza, graffiata, faceva la tinta del campo più chiara et i lumi della carta bianchi”. Eccellenza e sperimentazioni, più o meno ardue – non l’uso del pennello ma “con le dita” e “con suoi altri instrumenti capricciosi” -, che lo imposero tra gli artisti del tempo (era nato nella città emiliana nel 1470, poco più che trentenne era passato a Bologna e Venezia per spostarsi a Roma e restarvi, avendo trovato nelle opere di Raffaello nuova materia per la propria tecnica, certo sino al Sacco del 1527; morì probabilmente nel 1532).

Non certo un capolavoro, quello di Ugo, che Vasari in altra occasione non ci penserà due volte a stabilire come “mediocre pittore”. Ma anche a riconoscere come sia stato “nondimeno in altre fantasticherie d’acutissimo ingegno”. Fantasticherie? La capacità sua nel riprendere le grandi opere di Tiziano e di Raffaello e di Parmigianino e di mostrare la maestria dei passaggi tonali attraverso la xilografia (nel 1516 richiese di brevettare la tecnica) o tecnica del chiaroscuro, nella realizzazione di “carte con stampe di legno di tre tinte”. Spiegava ancora Vasari che “la prima faceva l’ombra, l’altra, che era una tinta di colore più dolce, faceva un mezzo, e la terza, graffiata, faceva la tinta del campo più chiara et i lumi della carta bianchi”. Eccellenza e sperimentazioni, più o meno ardue – non l’uso del pennello ma “con le dita” e “con suoi altri instrumenti capricciosi” -, che lo imposero tra gli artisti del tempo (era nato nella città emiliana nel 1470, poco più che trentenne era passato a Bologna e Venezia per spostarsi a Roma e restarvi, avendo trovato nelle opere di Raffaello nuova materia per la propria tecnica, certo sino al Sacco del 1527; morì probabilmente nel 1532).

La vita rappresenta un viaggio misterioso, intrigante e tormentato; nelle liriche presenti in questa sua prima silloge Germano fotografa e racconta quanto per lui sia folle e affascinante compierlo ogni giorno, lasciandosi sorprendere dalla passione generata dai piccoli e grandi affreschi disegnati dalla quotidianità.

La vita rappresenta un viaggio misterioso, intrigante e tormentato; nelle liriche presenti in questa sua prima silloge Germano fotografa e racconta quanto per lui sia folle e affascinante compierlo ogni giorno, lasciandosi sorprendere dalla passione generata dai piccoli e grandi affreschi disegnati dalla quotidianità. Diplomato perito informatico consegue nel 2010 l’abilitazione alla gestione di fondi pensione presso l’Universitas Mercatorum e nel 2018 consegue il master in Relazioni Industriali nelle Aziende di Credito e Assicurazione presso l’università La Sapienza.

Diplomato perito informatico consegue nel 2010 l’abilitazione alla gestione di fondi pensione presso l’Universitas Mercatorum e nel 2018 consegue il master in Relazioni Industriali nelle Aziende di Credito e Assicurazione presso l’università La Sapienza.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Più vicino a noi le tragiche morti di Grace Kelly e lady D. La prima da regina di Hollywood planò nel principato monegasco che navigava in acque paludose. All’epoca il vero padrone di Monaco era l’armatore Aristotele Onassis che pensò di risollevarne le sorti facendo sposare Ranieri dapprima con Marylin Monroe (che però disse no perché troppo presa da Kennedy) e poi puntò sulla splendida Grace Kelly che era all’apice della carriera di attrice.

Più vicino a noi le tragiche morti di Grace Kelly e lady D. La prima da regina di Hollywood planò nel principato monegasco che navigava in acque paludose. All’epoca il vero padrone di Monaco era l’armatore Aristotele Onassis che pensò di risollevarne le sorti facendo sposare Ranieri dapprima con Marylin Monroe (che però disse no perché troppo presa da Kennedy) e poi puntò sulla splendida Grace Kelly che era all’apice della carriera di attrice.  Quando un sogno che sembra sfiorare la pazzia finisce invece per avverarsi e risultare vincente su più fronti: è questa la linfa del libro di Alba Donati che racconta nascita, fatica e successo della minuscola libreria che nel 2019 ha deciso di aprire a Lucignana sull’Appennino Lucchese.

Quando un sogno che sembra sfiorare la pazzia finisce invece per avverarsi e risultare vincente su più fronti: è questa la linfa del libro di Alba Donati che racconta nascita, fatica e successo della minuscola libreria che nel 2019 ha deciso di aprire a Lucignana sull’Appennino Lucchese. In questo scorrevole libro passa dietro le quinte dei social che oggi imperano e ci restituisce il back stage dell’era social con tutte le sue derive e brutture. Quei social sui quali passiamo tempo infinito e a cui soprattutto i giovani si ispirano alla ricerca di modelli luccicanti. L’etere è invaso da video e stories pieni di buoni sentimenti, spesso finti; una su tutte l’idea della sorellanza che in realtà occulta striscianti invidie, faide, boicottaggi e spesso un vuoto siderale.

In questo scorrevole libro passa dietro le quinte dei social che oggi imperano e ci restituisce il back stage dell’era social con tutte le sue derive e brutture. Quei social sui quali passiamo tempo infinito e a cui soprattutto i giovani si ispirano alla ricerca di modelli luccicanti. L’etere è invaso da video e stories pieni di buoni sentimenti, spesso finti; una su tutte l’idea della sorellanza che in realtà occulta striscianti invidie, faide, boicottaggi e spesso un vuoto siderale. E’ ispirata a questo romanzo l’omonima serie televisiva su Netflix articolata in 7 episodi, una sorta di dramma politico fedelissimo al libro della Vaughan. La trama, ricca di colpi di scena, si dipana intorno a uno scandalo che da privato finisce per diventare una slavina che cambia le sorti della politica e dei vertici del governo britannico.

E’ ispirata a questo romanzo l’omonima serie televisiva su Netflix articolata in 7 episodi, una sorta di dramma politico fedelissimo al libro della Vaughan. La trama, ricca di colpi di scena, si dipana intorno a uno scandalo che da privato finisce per diventare una slavina che cambia le sorti della politica e dei vertici del governo britannico.