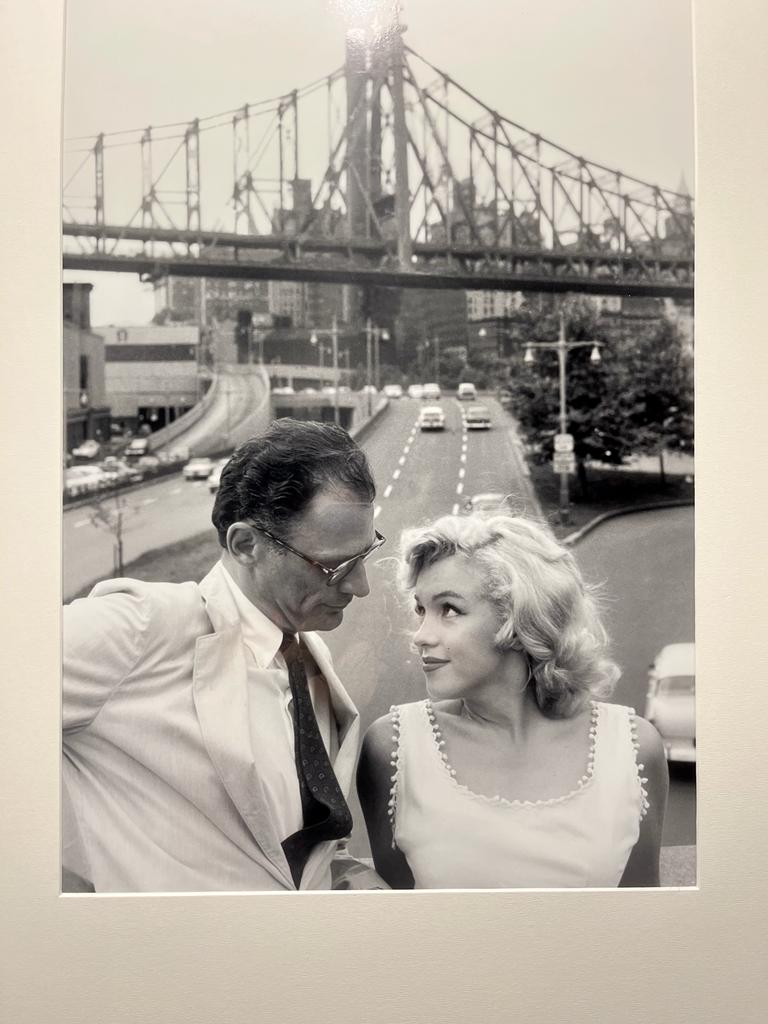

La mostra è visitabile sino al 18 settembre. Al centro dell’allestimento le foto meno note dell’attrice che magistralmente raccontano una donna complessa e affascinante.

Loredana Barozzino

La mostra è visitabile sino al 18 settembre. Al centro dell’allestimento le foto meno note dell’attrice che magistralmente raccontano una donna complessa e affascinante.

Loredana Barozzino

L’8 marzo del 1991 a Omegna si spegneva Pasquale Maulini, uno dei protagonisti più importanti delle vicende politiche e culturali del capoluogo cusiano nel secondo dopoguerra.

Era nato il 1° dicembre del 1925 e la sua biografia, nonostante la morte prematura a soli sessantacinque anni, rappresenta l’immagine riflessa di una vita pubblica molto intensa. Dall’età di 14 anni e per vent’anni operaio al laminatoio della Cobianchi, la ferriera nel cuore della città; antifascista, staffetta e partigiano combattente nelle Brigate Garibaldi; protagonista nell’immediato dopoguerra della costruzione dei Convitti Scuola della “Rinascita” (prima a Milano e poi a Torino); a 35 anni diventò insegnante elementare, sindaco di Omegna per cinque mandati, deputato al Parlamento per due legislature (la IV° e la V°), a lungo capogruppo del Pci in Consiglio provinciale a Novara. Negli annali dei  resoconti parlamentari della Camera dei Deputati si possono leggere gli appassionati interventi a sostegno delle lotte dei lavoratori della Cobianchi e della Rhodiatoce di Pallanza. Memorabile fu il suo intervento in occasione del 25° anniversario della Repubblica dell’Ossola durante la seduta antimeridiana del 28 ottobre 1969 a Montecitorio quando, a nome del gruppo comunista, prese la parola per quella celebrazione che gli ricordava i suoi “diciotto anni, vissuti nelle Brigate garibaldine di Moscatelli e Gastone, operanti in Valsesia e nell’Ossola, insieme con molti altri giovani, in mezzo a fatti più grandi di noi. E la Repubblica dell’Ossola, le battaglie che la precedettero e la seguirono furono veramente cose grandi”. Come molti che lo conobbero e frequentarono conservo del “Pasqualino”, com’è ancora oggi chiamato con affetto dagli omegnesi, molti ricordi personali per aver condiviso impegno e passione politica negli anni ‘70 e ‘80. Autodidatta tenace e intelligente, uomo colto che amava citare i classici da Victor Hugo a Émile Zola, profondamente legato alla sua formazione umanistica tanto che nei passaggi più difficili della lotta politica teorizzava con concretezza come fossero “gli uomini a fare le bandiere e non le bandiere a fare gli uomini”, Pasquale Maulini ha intrecciato gran parte della sua vita con quella della città attraversata dalla Nigoglia. Un corso d’acqua “ribelle”, l’unico emissario dei grandi laghi prealpini che scorre verso Nord, orgoglio degli omegnesi che le hanno dedicato persino un motto: “la Nigoeuja la va in su; e la legg la fèm nu!”, ovvero: “La Nigoglia scorre in su; e la legge la facciamo noi!”. Accanto all’impegno e alla passione per la politica, Maulini ha sempre coltivato l’ amore per il sapere, la conoscenza, l’istruzione. Animatore e fondatore con Mario Bonfantini, Mario Soldati e Cino Moscatelli del “Premio letterario della resistenza Città di Omegna” fece di questo appuntamento sulle rive del lago d’Orta un momento alto della cultura italiana e internazionale con la presenza di Jean Paul Sartre, Oriana Fallaci, Panagulis, Camilla Cederna e tanti altri. “Pasqualino”

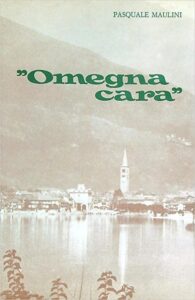

resoconti parlamentari della Camera dei Deputati si possono leggere gli appassionati interventi a sostegno delle lotte dei lavoratori della Cobianchi e della Rhodiatoce di Pallanza. Memorabile fu il suo intervento in occasione del 25° anniversario della Repubblica dell’Ossola durante la seduta antimeridiana del 28 ottobre 1969 a Montecitorio quando, a nome del gruppo comunista, prese la parola per quella celebrazione che gli ricordava i suoi “diciotto anni, vissuti nelle Brigate garibaldine di Moscatelli e Gastone, operanti in Valsesia e nell’Ossola, insieme con molti altri giovani, in mezzo a fatti più grandi di noi. E la Repubblica dell’Ossola, le battaglie che la precedettero e la seguirono furono veramente cose grandi”. Come molti che lo conobbero e frequentarono conservo del “Pasqualino”, com’è ancora oggi chiamato con affetto dagli omegnesi, molti ricordi personali per aver condiviso impegno e passione politica negli anni ‘70 e ‘80. Autodidatta tenace e intelligente, uomo colto che amava citare i classici da Victor Hugo a Émile Zola, profondamente legato alla sua formazione umanistica tanto che nei passaggi più difficili della lotta politica teorizzava con concretezza come fossero “gli uomini a fare le bandiere e non le bandiere a fare gli uomini”, Pasquale Maulini ha intrecciato gran parte della sua vita con quella della città attraversata dalla Nigoglia. Un corso d’acqua “ribelle”, l’unico emissario dei grandi laghi prealpini che scorre verso Nord, orgoglio degli omegnesi che le hanno dedicato persino un motto: “la Nigoeuja la va in su; e la legg la fèm nu!”, ovvero: “La Nigoglia scorre in su; e la legge la facciamo noi!”. Accanto all’impegno e alla passione per la politica, Maulini ha sempre coltivato l’ amore per il sapere, la conoscenza, l’istruzione. Animatore e fondatore con Mario Bonfantini, Mario Soldati e Cino Moscatelli del “Premio letterario della resistenza Città di Omegna” fece di questo appuntamento sulle rive del lago d’Orta un momento alto della cultura italiana e internazionale con la presenza di Jean Paul Sartre, Oriana Fallaci, Panagulis, Camilla Cederna e tanti altri. “Pasqualino”  scrisse anche dei libri importanti come Omegna Cara, La ferriera e Memoria. Gianni Rodari (nella foto accanto al titolo), suo grande amico e concittadino (nacque nel capoluogo cusiano il 23 ottobre del 1920), curò la presentazione di Omegna Cara. Le parole del più grande scrittore italiano per l’infanzia del ‘900 offrono un’immagine nitida del legame tra Maulini e la sua città. Scrisse, Rodari: “Maulini ama Omegna. Ama il paesaggio in cui è immersa, il sipario di montagne in cui splende, unico spazio aperto, uno dei più bei laghi italiani. Di gran lunga il più bello, per chi è nato sulle sue rive. Ama la gente di Omegna, la sua schiettezza, la sua concretezza, la sua fantasia. Ama i muri di Omegna, compresi quelli delle fabbriche, che non vede come monumenti del profitto ma come monumenti del lavoro: ciò che resta e dura è sempre ciò che ha fatto il lavoro dell’uomo. Ama la città di ieri e quella di oggi, ha fiducia nella città di domani”. Gianni Rodari era ben consapevole che quest’amore era nutrito da una grande passione civile. Di quella passione che “Pasqualino” aveva nel sangue oggi vi sarebbe un gran bisogno ma purtroppo è diventata più che mai una merce rara.

scrisse anche dei libri importanti come Omegna Cara, La ferriera e Memoria. Gianni Rodari (nella foto accanto al titolo), suo grande amico e concittadino (nacque nel capoluogo cusiano il 23 ottobre del 1920), curò la presentazione di Omegna Cara. Le parole del più grande scrittore italiano per l’infanzia del ‘900 offrono un’immagine nitida del legame tra Maulini e la sua città. Scrisse, Rodari: “Maulini ama Omegna. Ama il paesaggio in cui è immersa, il sipario di montagne in cui splende, unico spazio aperto, uno dei più bei laghi italiani. Di gran lunga il più bello, per chi è nato sulle sue rive. Ama la gente di Omegna, la sua schiettezza, la sua concretezza, la sua fantasia. Ama i muri di Omegna, compresi quelli delle fabbriche, che non vede come monumenti del profitto ma come monumenti del lavoro: ciò che resta e dura è sempre ciò che ha fatto il lavoro dell’uomo. Ama la città di ieri e quella di oggi, ha fiducia nella città di domani”. Gianni Rodari era ben consapevole che quest’amore era nutrito da una grande passione civile. Di quella passione che “Pasqualino” aveva nel sangue oggi vi sarebbe un gran bisogno ma purtroppo è diventata più che mai una merce rara.

Marco Travaglini

Il Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, fondato a Torino nel 1969, è una istituzione pluridisciplinare dedicata allo studio della vita e della cultura piemontese in ogni loro manifestazione, con lo sguardo costantemente rivolto alla tutela del patrimonio culturale e ambientale. La cifra che in qualche modo rende quasi unico nel panorama piemontese (e nazionale) il profilo del Centro Studi Piemontesi è la costante ricerca di equilibrio tra territorio, tradizione, radici, e sguardo internazionale. Accanto alle attività di ricerca e di studio, sono via via state intensificate le iniziative di «socializzazione» dei saperi, di contatto con sempre più ampi pubblici, di coinvolgimento di giovani e qualificati studiosi su tutto il territorio regionale (e non solo) nell’ottica dell’apertura, della condivisione e della conoscenza come unici fattori di conservazione e di tutela del patrimonio materiale e immateriale di una comunità. L’attività istituzionale si caratterizzata per l’impegno scientifico volto a promuovere lo studio della vita e della cultura piemontese in ogni loro manifestazione, nella convinzione che un’identità affondi le sue radici più vere e profonde nel proprio patrimonio storico e culturale. Nelle stanze del Centro sono nate opere storiografiche di grande rilievo (basti pensare al monumentale Epistolario di Massimo d’Azeglio), illustri studiosi hanno contribuito alla crescita delle diverse Collane editoriali che sono andate delineandosi all’interno dei molteplici interessi emersi: oltre 600 i titoli in catalogo che rappresentano nel loro variegato specchio di interessi (arte, letteratura, musica, storia, linguistica, dialettologia, poesia) una miniera alla quale può attingere qualsiasi studioso che voglia avvicinarsi a qualche argomento piemontese.

L’Assemblea dei Soci del Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis ha provveduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024. Il Consiglio nella sua prima riunione ha eletto Presidente dell’Istituto Lodovico Passerin d’Entrèves.

Il Consiglio è così composto:

Presidente Lodovico Passerin d’Entrèves; Vice Presidente Gustavo Mola di Nomaglio; Consigliere con delega di Direttore Albina Malerba; Segretario Tesoriere Federico Della Chiesa; Consiglieri: Adriana Acutis, Massimo De Andreis, Giuseppe Ferrero, Cristina Giovando, Giacomo Lorenzato, Rosanna Roccia, Camillo Venesio. Presidente onorario Giuseppe Pichetto.

Revisori dei conti: Gianluca Ferrero, Giovanni Chieli, Giancarlo Melano (eff.), Carlo Borlandelli, Maria Cristina Gaja (suppl.).

Probiviri: Maria Piera Gandolfo Peyron, Attilio Offman, Alessandro Rosboch.

L’attività istituzionale del Centro Studi Pimontesi prosegue a pieno ritmo nel campo della tutela e promozione della civiltà e del patrimonio culturale del Piemonte, una tra le più significative “regioni” storiche, statuali, politiche d’Europa.

È appena uscito il primo numero della cinquantunesima annata di «Studi Piemontesi», la rivista di storia, arti, lettere e varia umanità pubblicata dal Centro Studi Piemontesi.

È attivo il sito rinnovato del Centro Studi Piemontesi (sempre all’indirizzo www.studipiemontesi.it. Dal sito è possibile associarsi al Centro Studi Piemontesi, rinnovare la quota per l’anno in corso e anche, cliccando su “Dona ora”, fare una donazione. Le pubblicazioni sono elencate nella sezione “Catalogo – Shop”, da cui è possibile acquistare direttamente i libri (i Soci riceveranno via mail o potranno richiedere in Segreteria il Codice Sconto del 30% a loro riservato). Dalla sezione Studi Piemontesi/Numeri scaricabili, è possibile scaricare liberamente i numeri della rivista dal 1972 al 1989, e vedere tutte le notizie che riguardano “Studi Piemontesi”. Nella sezione Archivio si trovano tutte le notizie che riguardano l’Archivio istituzionale, ed è possibile consultare e scaricare schede e indici dei diversi Fondi custoditi. Man mano che procede il lavoro saranno inseriti altri materiali. Nella sezione Biblioteca si trovano le informazioni per l’accesso in biblioteca e i link al catalogo on line con tutti i volumi via via catalogati in SBN. Sono poi affidate al sito tutte le notizie che riguardano pubblicazioni, attività e iniziative del Centro Studi Piemontesi, e i video pubblicati su YouTube.

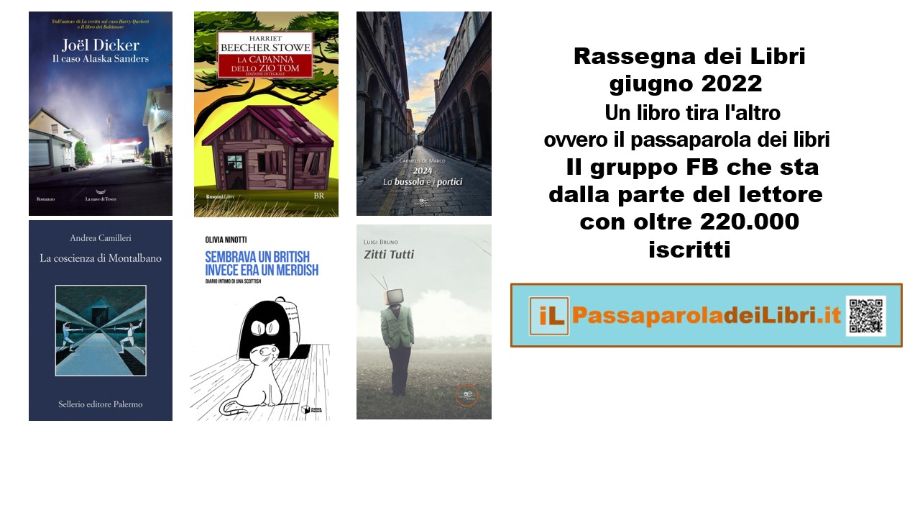

In questo mese sul nostro fruppo FB Un libro tira l’altro, ovvero il passaparola dei libri hanno tenuto banco le discussioni sull’ultimo libro di Joel Dicker Il Caso Alaska Sanders e l’ultima pubblicazione a firma del compianto Andrea Camilleri, La Coscienza Di Montalbano; molto seguito anche il dibattito su un classico sempre molto amato, La Capanna Dello Zio Tom, di Harriet B. Stowe.

Andar per libri (e non solo)

L’agenda del mese di giugno ricorda che siete tutti invitati al Terzo Raduno Nazionale del gruppo FB Un Libro Tira L’Altro Ovvero Il Passaparola Dei Libri, che si terrà il giorno 28 giugno alle ore 21 presso il caffè letterario Le Murate a Firenze. Maggiori informazioni sul nostro sito ufficiale.

Sempre a Firenze, presso il circolo ARCI Isolotto in via Maccari 104, si terranno tra giugno e luglio gli “Aperitivi con gli autori”, rassegna di incontri e letture a cura del gruppo A Voce Alta: tra gli scrittori presenti Arthur Alexanian e David Basevi. Calendario completo e informazioni dettagliate sul sito del circolo.

Le Interviste del Passaparola

A giugno la nostra redazione ha incontrato Olivia Ninotti, scrittrice milanese che ha esordito con Sembrava Un British Invece Era Un Merdish , terzo classificato al “Premio Nabokov” 2021 per la narrativa inedita.

Carmelo De Marco torna in libreria con La Bussola E I Portici (Europa Edizioni, 2022), un romanzo di fantascienza “distopica” e Novità in Libreria lo ha intervistato.

Luigi Bruno, l’autore di Zitti Tutti (Europa Edizioni, 2021), romanzo di formazione che racconta la crescita di un giovane chiamato a confrontarsi con sfide difficili e decisioni importanti.

Per questo mese è tutto, vi invitiamo a venirci a trovare sul nostro sito ufficiale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei libri e della lettura! unlibrotiralaltroovveroilpassaparoladeilibri.it

“Morte di un liutaio. Le vicende di Giuseppe Rocca.” (2022, Edizioni Bookabook) è un giallo storico che racconta l’esistenza intricata e la morte oscura di questo autore. Adottando uno stile narrativo tipico del romanzo storico, il libro intreccia la “storia piccola” di Giuseppe Rocca e dei personaggi che lo circondano agli eventi culturali e sociopolitici della “storia grande” a cavallo dell’Unità d’Italia.

La sua storia inizia a seguito di un tragico evento che lo porta ad abbandonare tutto e a spostarsi da Alba a Torino. Qui, aiutato dal grande liutaio Giovanni Pressenda, scopre il proprio talento nell’arte della liuteria e apre una bottega. Eppure, il talento non basta per emergere in un’Italia dilaniata dal colera e dalle proteste del popolo. Sottovalutato, Giuseppe farà una serie di scelte sbagliate che lo condurranno a un epilogo tanto misterioso quanto avvincente.

“Morte di un liutaio” è il romanzo d’esordio di Flavia Vighini. L’autrice vive a Cremona, città della musica e capitale mondiale del violino. La vicinanza al mondo dei liutai le permette di conoscere tecnicismi e curiosità di un settore che trova amatori in tutto il mondo e di scoprire la storia di Giuseppe Rocca. Da qui la decisione di scrivere un romanzo. “Questo libro nasce dal desiderio di mettermi alla prova nel genere letterario del romanzo storico, il cui studio mi ha molto affascinata durante il mio percorso universitario.”, racconta l’autrice. “Giuseppe Rocca mi è sembrato perfetto: eccezionale e allo stesso tempo fragile e inquieto. La sua vita familiare fu così ricca di avvenimenti – matrimoni, lutti, figli – che ho dovuto operare delle scelte, per semplificare l’intreccio. La sua morte, poi, così oscura e mai del tutto chiarita, si prestava perfettamente ai miei scopi. Il periodo storico in cui visse, infine, resta uno dei più affascinanti d’Italia.”

Nel romanzo, completato durante la pandemia da Covid-19, vi è una descrizione dettagliata dell’esperienza dell’epidemia e delle credenze e reazioni che scatenò la diffusione del colera. Seppur ambientato nell’Ottocento, infatti, “la storia si ripete uguale a sé stessa” e, allora come oggi, tra la popolazione vi era chi credeva che la malattia fosse un maleficio, un espediente di governo per sfollare le popolazioni e incutere un salutare timore nei superstiti e le quarantene e le altre procedure di contenimento erano derise. “Mi sono recata a Torino e, come un’investigatrice, sono andata a cercare i luoghi in cui i miei personaggi avevano mosso i loro passi: il Teatro d’Angennes, il caffè Fiorio, l’Antica Osteria della Dogana Nova (ora Albergo della Dogana Vecchia), a caccia di particolari e informazioni. Mi sono divertita moltissimo a far vivere ai miei personaggi gli avvenimenti storici di quei tempi.”, confessa l’autrice.

Flavia Vighini presenterà il suo romanzo il giorno 7 luglio alle ore 18.30 presso la sede dell’Accademia Liuteria Piemontese San Filippo, nel centro storico di Torino, in via Principe Amedeo 8/a.

7 luglio – 18 settembre 2022

Pinacoteca dell’Accademia Albertina – via Accademia Albertina 8, Torino

INAUGURAZIONE: 6 luglio ore 18.30

Per informazioni:

Tel. 0110897370 email: pinacoteca.albertina@coopculture.it – www.pinacotecalbertina.it

L’Albertina di Torino è una delle più antiche Accademie di Belle Arti d’Italia e custodisce una importante collezione di opere d’arte antica, realizzate dal XV al XX secolo.

In collaborazione con la Fondazione Carlo Acutis propone ‘volti nel Volto’, una mostra/workshop per approfondire il tema del volto di Cristo nell’arte. Saranno esposti tesori solitamente inaccessibili al pubblico, in un percorso sulla storia dell’arte e della spiritualità.

La mostra è patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino.

Minuziosi dipinti rinascimentali e caravaggeschi, preziosi disegni gaudenziani solitamente non esposti al pubblico e affascinanti allestimenti multimediali sono gli ingredienti del progetto “volti nel Volto” che non è solo una mostra, ma si pone l’obiettivo di accogliere il pubblico nella dimensione di un laboratorio artistico.

Grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Carlo Acutis e della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è stato infatti possibile coinvolgere le migliori allieve e i migliori allievi dell’Accademia nella realizzazione di dipinti che hanno preso forma per questo progetto, in allestimenti scenografici immersivi e in altre attività di valorizzazione che il pubblico potrà scoprire accanto alle collezioni della Pinacoteca.

La Fondazione Carlo Acutis nasce dalle riflessioni sul ruolo e la responsabilità economica e sociale di una famiglia imprenditoriale e dalla testimonianza di vita del beato Carlo Acutis. Alla creazione di valore si deve affiancare crescita etica e attenzione ai bisogni e alla dignità delle persone. La Fondazione ha la missione di promuovere lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative di pubblica utilità. L’obiettivo è restituire dignità e speranza alle persone in difficoltà, prendersi cura del territorio per mezzo di progetti di supporto sociale, di sostegno alla cultura, con particolare interesse verso quelle attività focalizzate su beni di ambito storico artistico e di ricerca scientifica che si sposino con una finalità sociale.

In occasione dell’incontro Europeo della Comunità di Taizé, a Torino dal 7 al 10 luglio 2022, la Fondazione vuole offrire ai ragazzi provenienti da Paesi dell’intero continente l’esperienza di ‘volti nel Volto’, percorso artistico incentrato sul Santo Volto, cui si aggiunge la disponibilità di laboratori didattici condotti dall’Accademia.

Il racconto della mostra sulla storia dell’arte si confronta con l’immagine della Sindone che, custodita a Torino, ha molto ispirato nei secoli l’iconografia del volto di Cristo. Sul telo sindonico è visibile l’immagine di un uomo di cui è identificabile la causa della morte per crocifissione. Per questa ragione la Sindone ha anche ispirato e continua a ispirare l’arte cristiana e rappresenta un interessante punto di confronto con le opere dell’allestimento espositivo.

La mostra alla Pinacoteca Albertina è visitabile tutti i giorni feriali e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) a esclusione del mercoledì, giorno di chiusura, ed è compresa nel biglietto di ingresso del Museo: Intero € 7,00 Ridotto € 5,00 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti universitari fino ai 26 anni, convenzioni; gruppi. Gratuito under 6 anni, insegnanti, possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.

Le storie spesso iniziano là dove la Storia finisce

Il fil rouge di questa serie di articoli su Torino vuole essere l’acqua. L’acqua in tutte le sue accezioni e con i suoi significati altri, l’acqua come elemento essenziale per la sopravvivenza del pianeta e di tutto l’ecosistema ma anche come simbolo di purificazione e come immagine magico-esoterica.

1. Torino e i suoi fiumi

2. La Fontana dei Dodici Mesi tra mito e storia

3. La Fontana Angelica tra bellezza e magia

4. La Fontana dell’Aiuola Balbo e il Risorgimento

5. La Fontana Nereide e l’antichità ritrovata

6. La Fontana del Monumento al Traforo del Frejus: angeli o diavoli?

7. La Fontana Luminosa di Italia ’61 in ricordo dell’Unità d’Italia

8. La Fontana del Parco della Tesoriera e il suo fantasma

9. La Fontana Igloo: Mario Merz interpreta l’acqua

10. Il Toret piccolo, verde simbolo di Torino

Torino non è solo nebbiosa e malinconica nei tristi mesi invernali, né è da considerarsi unicamente come capoluogo magico e misterioso.

Torino “enigmatica ed inquieta”, per dirla con De Chirico, è città ricca di storia che ha radici antiche, come testimonia il suo stesso nome, Augusta Taurinorum, il villaggio fondato dal princeps romano Augusto nel I secolo a.C., Torino città composta, circondata dalla cerchia delle imponenti vette alpine, città sobria ed elegante, dalle vie diritte, per secoli cuore del Regno dei Savoia, città teatro dell’Unità Nazionale. I grandi architetti che di qui sono passati hanno lasciato testimonianze importanti, ricordiamo fra tutti Juvarra e Guarini. Città capitale di un regno e di una nazione, divenuta poi capitale del cinema e dell’automobile. Torino però è anche importante città d’arte.

Numerosi sono i musei dedicati all’attività artistica, come la GAM (la Galleria d’Arte Moderna), il Museo delle Antichità, la Fondazione Merz, Camera, la Galleria Sabauda e molti altri ancora: la lista dei luoghi che proteggono e nello stesso tempo propongono al grande pubblico le opere d’arte è davvero molto estesa. Molteplici sono anche le iniziative volte ad avvicinare la cittadinanza a quello strano mondo che è quello dell’Arte, guardato sempre con distanza e ogni tanto con sospetto, soprattutto quando si tratta di arte contemporanea. Ma le opere non sono tutte all’interno delle gallerie, alcune si ergono coraggiose tra le strade della città, esposte alle intemperie e agli sguardi dei passanti, alcuni curiosi, altri critici, una tre queste è la Fontana Igloo di Mario Merz, (1925-2003). L’autore dell’opera è uno dei massimi esponenti dell’arte povera italiana; pittore e scultore, originario di Milano, si sposta quindi a Torino già in giovane età, dove si iscrive alla Facoltà di Medicina. Mario inizia a dedicarsi alla pittura grazie agli incoraggiamenti del critico Luciano Pisto, che lo inizia alla pittura ad olio. Il giovane artista dimostra fin da subito interesse per l’astrattismo-espressionista per deviare poi in un secondo momento verso una pittura più informale.

La prima mostra di Mario Merz viene allestita presso la Galleria Bussola di Torino nel 1954. É con gli anni Sessanta del secolo scorso che l’autore riesce a trovare la sua giusta espressività, lasciando la pittura e iniziando ad utilizzare materiali diversi, come i tubi al neon, il ferro, la cera e la pietra. Con queste nuove sperimentazioni crea i suoi primi assemblaggi tridimensionali, anche chiamati “pitture volumetriche”. Proprio in questi anni, e con le opere che esegue in tale periodo, entra a far parte di un gruppo di artisti, tra cui Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Penone e Lucio Fabro, che aderiscono alla corrente denominata “arte povera”. Caratteristica delle opere di Merz è l’utilizzo del tubo al neon, con il quale realizza degli slogan, soprattutto nel periodo di protesta studentesca del 1968; in seguito inizia a dedicarsi alla costruzione di grossi igloo, utilizzando materiali disparati che stavano a significare il definitivo superamento del quadro e della superficie bidimensionale. Successivamente, a partire dagli anni Settanta, Merz inserisce nelle sue opere la “successione” di Fibonacci, come simbolo e testimonianza dell’energia insita nella materia e della crescita organica.

Il termine “arte povera” viene utilizzato per la prima volta dal critico d’arte Germano Celant nel 1967 per descrivere uno specifico modo di lavorare di un certo gruppo di artisti italiani.

Tale movimento artistico d’avanguardia è stato uno dei più significativi e influenti tra i filoni artistici che nacquero nell’Europa nel decennio Sessanta-Settanta; gli artisti più significativi per lo sviluppo dell’arte povera furono circa una dozzina, tutti accomunati dalla caratteristica di utilizzare, per la realizzazione delle proprie opere d’arte, materiali di uso comune, che potevano richiamare epoche pre-industriali, come le rocce, la terra, la carta, la corda o degli indumenti vecchi. L’arte povera si pone in opposizione sia alla pittura astratta modernista, che aveva dominato tutti gli anni Cinquanta, (ed è per questo che la maggior parte delle opere di questi artisti è di tipo scultoreo), sia si contrappone al minimalismo americano e all’entusiasmo per l’utilizzo della tecnologia, (ed ecco l’utilizzo di materiali che rievocano un passato lontano, pre-industriale). Caratteristica del movimento è l’utilizzo di materiali semplici e artigianali, abbinati in genere a elementi che richiamano la cultura di massa e del consumo; le opere sono caratterizzate da un aspetto misterioso e mitico, di difficile comprensione, appositamente in contrasto con l’ “ovvio” design tecnologico e minimalistico americano; l’utilizzo dell’assemblage contrasta con la pittura astratta, considerata eccessivamente legata alla sfera emotiva.

Dopo questo breve excursus, torniamo a passeggiare tra le nostre strade cittadine, finché non ci imbattiamo in un bizzarro igloo circondato da macchine che sfrecciano in su e in giù verso chissà quali mete. È l’opera di Mario Merz, che fa parte dell’intervento urbano detto “Spina 2”, e viene posta all’incrocio tra corso Mediterraneo e corso Lione, nel grande viale finalizzato ad attraversare la città da nord a sud. Si tratta di un igloo con una struttura ricoperta di lastre in pietra e luci al neon, indicanti i punti cardinali, situato al centro di una grande vasca con delle canne verticali che gettano acqua.Inaugurata il 6 novembre 2002, l’opera è un’istallazione permanete e rientra nel progetto “Artecittà-undici artisti per il passante ferroviario” lanciato nel 1999 dalla città di Torino.

L’intera opera è un’allegoria dell’abitare, un’architettura equilibrata che contiene spazio interno e spazio esterno, quasi a simboleggiare le esigenze della vita. L’igloo si richiama ai processi naturali di crescita, come la spirale e i numeri delle serie di Fibonacci, entrambi temi di grande interesse e molto cari all’artista. La fontana è una delle ultime opere firmate da Merz, scomparso nel 2003 e rappresenta in maniera inconfondibile lo stile del maestro.

Alessia Cagnotto

GRANDE RITORNO DOPO DODICI ANNI

L’ultima esibizione a Torino de Los Van Van risale a dodici anni fa, nel 2010. Il loro ritorno sulla scena torinese li vedrà impegnati nella sera dedicata del 17 luglio durante la kermesse firmata Vertigo Spettacoli per il Festival Latino 2022, in Pianezza.

Los Van Van sono un gruppo musicale cubano, fondato nel dicembre 1969 a L’Avana da Juan Formell.

Il fantasista Formell, dalle contaminazioni jazz inserì il basso, la batteria, i violini ed i flauti, sostituendo il classico singolo cantante con un quartetto vocale. Queste idee “innovative” per l’epoca, diedero vita al gruppo Los Van Van, uno dei primi gruppi cubani a mescolare il Son cubano con contaminazioni Jazz e Rock, creando un disegno ritmico e armonico con le percussioni. La banda nel corso degli anni è andata evolvendosi, marcando negli anni ’80 un cambiamento di stile inequivocabile, inserendo i tromboni, tastiere e violini elettronici.

Il Festival Latino di Pianezza 2022 vedrà la partecipazione di numerosi artisti di fama e si alternerà tra stage di ballo e spettacoli:

14 luglio,

Maykel Fonts, stage di danza dalle ore 18.00 e a seguire il Carnival Cubano.

15 luglio,

Dani j in concerto, esibizione dalle ore 22.30.

16 luglio,

Jessica Patella, stage di danza dalle ore 19 alle ore 20

El Tren del Sabor in concerto alle ore 22.30

17 luglio,

Las Van Van in concerto inizio ore 22.30

Dal 14 al 17 luglio sarà possibile, previa prenotazione, gustare la cena a base dei sapori latini.

Per info e prenotazione: www.vertigospettacoli.it oppure 0112425792 / 339 3029173

Via Torino 29/B, Pianezza (To)

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Elizabeth Strout “Oh William” -Einaudi- euro 18,00

Elizabeth Strout, premio Pulitzer nel 2009 con “Olive Kitteridge”, ora ci regala un altro capitolo con al centro Lucy Barton e un suo spicchio di vita.

Sua è la voce narrante e l’abbiamo già conosciuta nei precedenti “Mi chiamo Lucy Barton” e “Tutto è possibile”; personaggio che si porta appresso un’infanzia complicata, infangata dalla violenza, nelle campagne dell’Illinois. Ma è riuscita a riscattare quel passato, ed è diventata scrittrice di successo approdata a New York.

Ora ha 63 anni ed è vedova del secondo marito David, violoncellista della New York Philharmonic Orchestra, che aveva inseguito, conosciuto e sposato in una manciata di mesi. La loro era stata un’intesa prossima alla perfezione, ma lui è morto da circa un anno e la dipartita ha scavato un vuoto siderale in Lucy.

Il William del titolo, invece, è il suo primo marito al quale è tutt’ora legata da un affetto profondo ed insieme hanno messo al mondo due figlie.

Il William del titolo, invece, è il suo primo marito al quale è tutt’ora legata da un affetto profondo ed insieme hanno messo al mondo due figlie.

Lui ha 71 anni, è stato sposato 3 volte; l’ultima moglie Estelle (che di anni ne ha ben 22 meno di lui) l’ha lasciato da poco.

Gran brutto periodo per William che sta subendo una battuta d’arresto anche sul versante professionale. E mentre cerca di incollare i cocci della sua vita scopre pure che la madre Catherine, ormai morta, aveva avuto una figlia con il primo marito, un coltivatore di patate nel Maine, e poi aveva abbandonato entrambi.

La rivelazione dell’esistenza di una sorellastra lo sconvolge non poco. Ed è a Lucy che si rivolge; così insieme partono alla ricerca di quella parente sconosciuta…..

Il romanzo è una sorta di memoir in cui entriamo nei pensieri più reconditi di Lucy Barton, la seguiamo nei suoi passi e negli affetti più consolidati della sua vita.

Come va a finire lo scoprirete, però al di là dei segreti del passato che vengono a galla, il nucleo del romanzo è soprattutto nel legame che Lucy e William hanno saputo mantenere, conservare e proteggere. Sarà anche la loro ancora di salvezza in un momento in cui entrambi stanno annaspando. Tutto raccontato magnificamente da Elizabeth Strout…as usual….

Hervé Le Tellier “Mi affeziono molto facilmente” -La nave di Teseo- euro 14,00

Lo scrittore parigino, autore di romanzi, poesie e saggi, vincitore del premio Goncourt 2020 con “L’anomalia”, qui narra in chiave autobiografica parte della sua vita complicata e delle sue infatuazioni. Questo è il racconto di una vicenda che ha realmente vissuto 15 anni fa e lo aveva fatto molto soffrire, scritta quasi in presa diretta, data alle stampe nel 2007. Ora è stata tradotta da “La nave di Teseo”, sull’onda del successo di questo scrittore di nicchia, poi balzato in vetta alle classifiche.

Autore dalle mille vite precedenti in cui è stato: insegnante di matematica, giornalista scientifico, dottore in linguistica, presidente di un laboratorio di autori che si dilettano a giocare con le parole e gli esercizi linguistici.

Il libro è snello e corre veloce, racconta l’ostinazione di un uomo maturo che cerca di conquistare una giovane recalcitrante.

Il libro è snello e corre veloce, racconta l’ostinazione di un uomo maturo che cerca di conquistare una giovane recalcitrante.

L’autore non attribuisce loro alcun nome se non «il nostro eroe» e il corrispettivo femminile; l’uomo è alla soglia dei 50 anni mentre la ragazza ne ha 20 di meno, è originaria della Scozia ed è lì che va a trovare sua madre.

Dopo una relazione breve e furtiva tra i due, lei non intende andare oltre, refrattaria a un legame più solido e impegnativo. Di amore non intende parlare, tantomeno con lui.

Le Tellier ci racconta l’inseguimento del protagonista, la sua ostinazione, i suoi pensieri parecchio cerebrali su fatti e misfatti della vita.

Tutto sommato la storia di fondo sembra banale; una coppia che coppia poi non è e mai sarà.

Eppure la bravura di Le Tellier nell’addentrarsi nelle delusioni e nelle rincorse dell’esistenza si ammanta di una piacevolissima ironia e autoironia.

Queste sono anche pagine di viaggio attraverso le suggestive lande scozzesi, magnifico sfondo alla storia.

Simonetta Agnello Hornby – Costanza Gravina “La cuntintizza” -Mondadori- euro 19,00

La “cuntintizza” è una parola siciliana che non ha traduzione e sta a indicare quella leggera sensazione di piacere che possiamo trovare nelle piccole e semplici cose di tutti i giorni. Di questi stati di grazia hanno scritto Simonetta Agnello Hornby e sua nipote Costanza, che di mestiere fa la farmacista ma in queste pagine se l’è cavata egregiamente anche come scrittrice.

La “cuntintizza” è una parola siciliana che non ha traduzione e sta a indicare quella leggera sensazione di piacere che possiamo trovare nelle piccole e semplici cose di tutti i giorni. Di questi stati di grazia hanno scritto Simonetta Agnello Hornby e sua nipote Costanza, che di mestiere fa la farmacista ma in queste pagine se l’è cavata egregiamente anche come scrittrice.

Un libro a 4 mani che raccoglie una messe di momenti, aneddoti, scorci della storia familiare e ricordi delle antenate di questa famiglia, profondamente radicata in una Sicilia che sa di arance, sapori e odori legati al sole e alla terra.

Tra i momenti di cuntintizza ci sono riti quotidiani e consolidati come bere il caffè e gustarselo a fondo. Per entrambe va bevuto rigorosamente amaro, però differisce la preparazione.

Per la Agnello Hornby il bello è farlo nella caffettiera napoletana; quella che si gira di colpo, fa la magia, e uno dei piaceri consiste proprio nel sentire il caffè che cade nella parte sottostante.

Per Costanza, invece, niente può superare la classica moka. Comunque sia, quella tazzina è uno dei momenti di maggior cuntintizza.

Tra gli altri, entrambe concordano sull’intensa bellezza del pulire frutta e verdura, primo contatto che precede la cottura: la mondatura delle foglie di insalata sembra non avere eguali. Oppure il ricordo legato all’infanzia della Agnello Hornby, il piacere che provava nel gustare le palline di zucchero imbevute di caffè.

E così via, di aneddoto in aneddoto, incluso un esaustivo elenco dei più importanti momenti di cuntintizza: dallo scambio di coccole con il nipotino al fare la spesa con una certa disposizione d’animo.

Abbondano nel libro tanti esempi che esprimono il significato di questa parola che allude ad alcune semplicissime ragioni della bellezza del vivere quotidiano.

E per contro nel libro si additano anche i nemici della cuntintizza, persone incapaci di vedere il lato migliore di piccoli momenti.

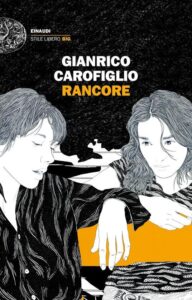

Gianrico Carofiglio “Rancore” – Einaudi- euro 18,50

Ecco una nuova avventura per l’ex Pm Penelope Spada: 45 anni, ex campionessa di salto con l’asta, intelligenza acuta e bellezza che non passa inosservata. Era un Pubblico Ministero in piena ascesa quando la sua carriera ha subito una battuta d’arresto ed è stata costretta a lasciare la magistratura. Si è reinventata come investigatrice privata e questa è la sua seconda avventura, quella che la costringe anche ad affrontare i demoni interiori, a cercare di risollevarsi dal senso di colpa, non solo affogando il dolore in alcool e sigarette.

Ecco una nuova avventura per l’ex Pm Penelope Spada: 45 anni, ex campionessa di salto con l’asta, intelligenza acuta e bellezza che non passa inosservata. Era un Pubblico Ministero in piena ascesa quando la sua carriera ha subito una battuta d’arresto ed è stata costretta a lasciare la magistratura. Si è reinventata come investigatrice privata e questa è la sua seconda avventura, quella che la costringe anche ad affrontare i demoni interiori, a cercare di risollevarsi dal senso di colpa, non solo affogando il dolore in alcool e sigarette.

Il suo nuovo ufficio consiste in una stanza nel retro di un bar, è lì che riceve la clientela. A chiedere il suo aiuto è una giovane, figlia di un ricco e potente chirurgo, il barone universitario Vittorio Leonardi morto improvvisamente tempo prima. Il referto medico aveva attribuito la repentina dipartita a cause naturali, ma la figlia si trova ora in difficoltà perché il padre si era risposato con una soubrette televisiva, alla quale nel testamento, aveva lasciato il suo patrimonio.

Dai dubbi della figlia parte l’indagine di Penelope. Ricostruisce la vita e l’odiosa personalità di Leonardi, che è stato anche un ex politico, uomo arrogante, spregiudicato, cinico. Una persona sgradevole, parecchio incline a narcisismo e cattiveria.

E per Penelope questo non sarà un caso qualunque; perché Leonardi era stato protagonista dell’indagine che lei aveva condotto come Pm 5 anni prima. Verteva su una loggia massonica segreta, che includeva pezzi grossi della politica, dell’imprenditoria, della finanza, luminari e magistrati che, con cadenza settimanale, si riunivano per decidere le sorti del paese.

L’inchiesta era stata il suo inciampo (mai metabolizzato) ed ora l’occasione si presenta ghiotta perché permetterebbe a Penelope di risolvere parte dei suoi problemi. Ad affiancarla nella vita adesso c’è la fedeltà assoluta del suo cane, Olivia.

Un’indagine che offre a Penelope la possibilità di rivedere ed assorbire il peso della sua colpa passata.

Un giallo in cui Carofiglio tesse, poco per volta, la tela che alla fine permette al lettore di fare tutti i collegamenti decisivi.

E mette a nudo concetti chiave come rancore, senso di colpa e redenzione. Inoltre porta a interrogarci anche sul limite da rispettare nelle inchieste e negli interrogatori.