Uno dei più famosi fotografi che fanno parte della “staged photography”

Dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30, mercoledì dalle 9.30 alle 22.30. Chiusura il lunedì.

Aperta al pubblico fino al 22 gennaio 2023, alle Gallerie d’Italia in piazza San Carlo 156 a Torino, una grande esposizione dal titolo “Gregory Crewdson. Eveningside”, première mondiale della nuova serie di fotografie dal titolo omonimo “Eveningside” (2021-2022), di Gregory Crewdson, concepite dall’artista come atto finale di una trilogia che abbraccia dieci anni del suo lavoro.

La mostra è una rassegna di questa trilogia curata da Jean-Charles Vergne, che inizia con la fotografia “Cathedral of the Pines” (2012-2014) e “An eclipse of Moths” (2018-2019) accanto ai precedenti scatti minimalisti dello stesso artista, intitolati “Fireflies” (1996).

Nella sala multimediale adiacente alla mostra è anche proiettato un video realizzato dietro le quinte intitolato “Making Eveningside”, con musiche originali di James Murphy e Stewart Bogie, polistrumentista e compositore americano. In contrasto con le foreste solitarie e remote di “Cathedral of the Pines” e i paesaggi di carattere postindustriale di “An eclipse of Moths”, nella serie ‘Eveningside’ l’artista esplora momenti di contemplazione entro i confini della vita quotidiana, cogliendo anche lo spirito dei luoghi di lavoro e degli spazi adiacenti. Nei suoi scatti compaiono le figure umane, per lo più scarne e colte attraverso le vetrine dei negozi, nel riflesso di uno specchio o viste nella quotidianità.

Nelle sue opere fotografiche si possono cogliere, infatti, ponti ferroviari, portoni, portici, negozi come una latteria, una ferramenta, un mercato rionale e la tettoia di uno sportello bancomat. L’artista avvicina il suo punto di osservazione alle figure, utilizzando una combinazione più o meno intensa di luce e ombra e creando effetti speciali quali la nebbia, la pioggia, il fumo e la foschia. Crewdson è in grado di ottenere, anche grazie alle luci al completo, in una tavolozza monocromatica, una ricca atmosfera gotica, evocativa del cinema classico e dei film noir, ma con la chiarezza della tecnologia resa disponibile dalla attuale fotografia digitale. Eveningside è, infatti, costituita da stampe digitali a pigmenti da 87,6×116,8 centimetri. Insieme alla trilogia sarà esposta in mostra una serie di scatti minimalisti, realizzati in precedenza, dal titolo “Fireflies”, un lavoro capace di cogliere la commistione delle correnti che si agitano in profondità nell’arte di Gregory Crewdson. Queste immagini di lucciole, realizzate con due macchine fotografiche su pellicola analogica in bianco e nero, offrono un tessuto connettivo che appare quasi un contrappunto capace di testimoniare l’attitudine del fotografo alla contemplazione.

Ogni serie della trilogia individua tappe fondamentali del percorso artistico e creativo di Crewdson, capace di affrontare temi che spaziano dalla dimensione personale e intima fino alle visioni esistenziali del mondo, suggerendo una riflessione sul profondo rispetto e ammirazione che l’artista ha nutrito per la storia della fotografia, della pittura e del cinema, tutti mezzi da lui reinventatiper narrare le sue storie.

A latere della mostra è presente un ricco calendario di incontri pubblici gratuiti e il programma #INSIDE, che prevede talk con ospiti di rilievo e eventi speciali il mercoledì alle 18.30.

La prima di queste conferenze ha visto protagonisti lo stesso artista e Jean-Charles Vergne, moderati da Alessia Glaviano, direttore di Photovogue Festival.

Gregory Crewdson, nato in un quartiere di Brooklyn nel 1962, faceva parte di un gruppo punk-rock chiamato “The Speedies” e può essere considerato uno dei maggiori esponenti della staged photography. Le sue fotografie sono, infatti, irresistibili per chiunque ami Hopper e anche per i cinefili, che apprezzeranno le sue citazioni a registi come David Lynch e Steven Spielberg, oltre alla perfezione dei suoi scatti, dovuta a una preparazione e organizzazione degna di un set cinematografico. Basti pensare che per una singola fotografia Gregory Crewdson riesce a coinvolgereuna troupe di quaranta persone. Ciò fa capire come sia profonda nelle sue opere la connessione tra cinema e fotografia, sfumando fino ad approdare alla fusione delle due arti.

Nei suoi scatti emergono bellezza, inquietudini e luci straordinariamente perfette.

MARA MARTELLOTTA

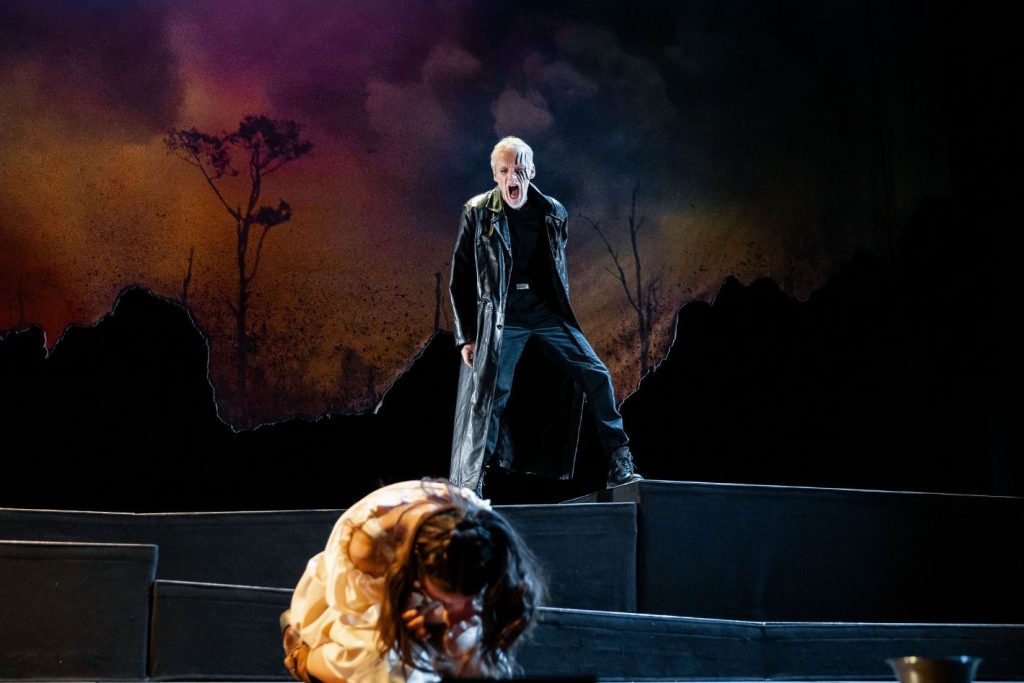

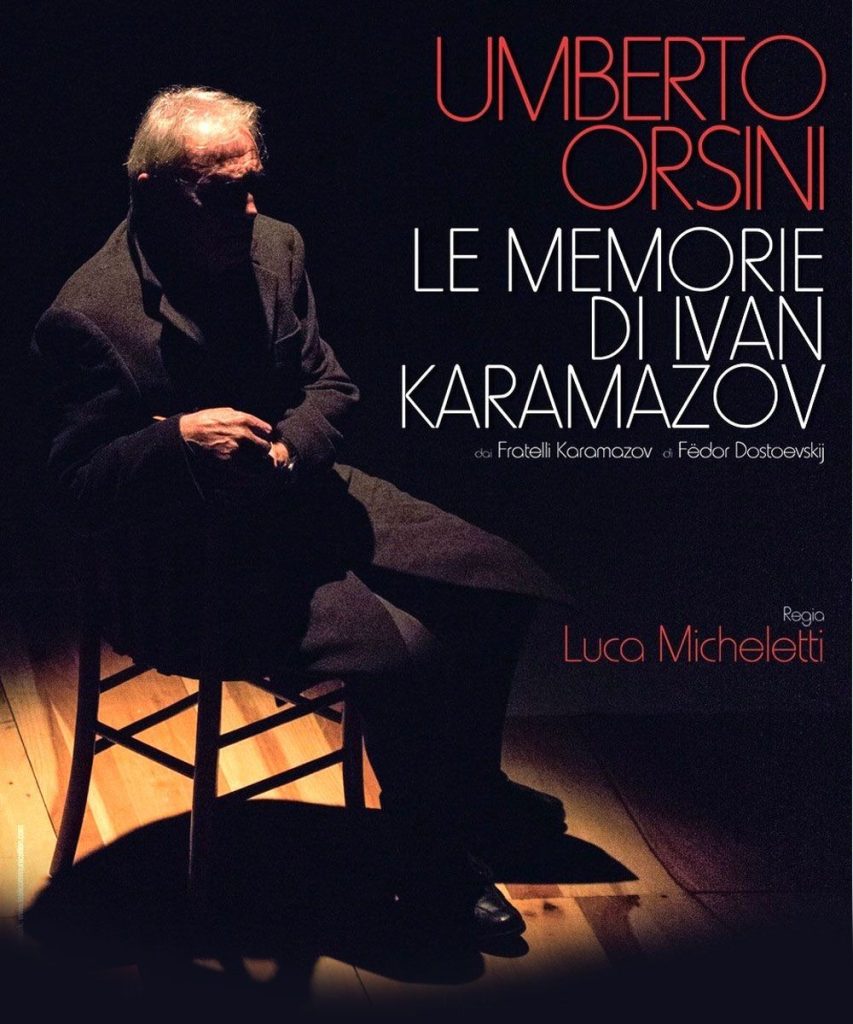

Al termine dei 70’, Umberto Orsini, nel suo vecchio pastrano scuro, a tratti coperto da quella neve che è caduta dall’alto su questo suo Ivan, come i ricordi, una mano sul cuore, assapora gli applausi, un velo di commozione come è quello che riempie gli occhi di parecchi spettatori, uniti in piedi ad applaudire, dalle poltrone della sala che trabocca, a testimoniargli ancora una volta il rispetto e la passione verso una lunga straordinaria carriera.

Al termine dei 70’, Umberto Orsini, nel suo vecchio pastrano scuro, a tratti coperto da quella neve che è caduta dall’alto su questo suo Ivan, come i ricordi, una mano sul cuore, assapora gli applausi, un velo di commozione come è quello che riempie gli occhi di parecchi spettatori, uniti in piedi ad applaudire, dalle poltrone della sala che trabocca, a testimoniargli ancora una volta il rispetto e la passione verso una lunga straordinaria carriera.

La mostra inaugura il 2023 della “Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile” di Chieri (Torino) e rappresenta una ghiotta occasione per ammirare, negli spazi della “Porta del Tessile” (via Santa Chiara 10/A), immagini fotografiche e film d’autore del fiorentino Rossano B. Maniscalchi, pluripremiato fotografo e film maker di fama internazionale, senatore accademico onorario della “Medici International Academy” di Firenze e autore di celeberrimi “ritratti” scattati, fra gli altri, ai più importanti “Premi Nobel” internazionali, da Rita Levi Montalcini a Dario Fo, da Rigoberta Menchù al 14° Dalai Lama. In rassegna, fino a sabato 28 gennaio, ad accogliere i visitatori sono diversi filmati proiettati in loop che fanno da contrappunto a 15 scatti fotografici di Maniscalchi generosamente prestati alla “Fondazione” dalla storica azienda tessile chierese “Angelo Vasino S.p.a.” e realizzati nella stessa azienda di corso Torino 62, con l’eccezionale bravura dell’artista che sa, attraverso la concreta ricezione delle cose, leggere le infinite possibilità di trasformarle in sogni, in memorie, in mondi “altri” in cui lasciarsi guidare senza richiesta alcuna di suggerimenti e appigli esterni. Liberi nella più totale fascinosa e provocatoria immaginazione. “Attraverso l’obiettivo– si legge in una nota stampa – una ‘allure’ particolare si sprigiona dalle rocche colorate che alimentano un orditoio, fili che avvolgono un subbio o scorrono fra i licci di telai oggidiani, dove mani giovani e meno giovani di operatori esperti infondono nuova linfa vitale a un’arte antica, ma nel presente”. In mostra anche telai, orditoi di ultima generazione, immortalati nello stabilimento chierese, fondato nel 1955 da Angelo Vasino con il cognato (“Vasino & Ciaudano”) e oggi guidato dai figli Giuseppe e Renato Vasino, ormai affiancati dalla terza generazione di famiglia, con Giovanni, Valentina e Stefano. Che continueranno a far loro le parole dello scrittore (e politico) di Prato, Edoardo Nesi, fino al 2004 ai vertici dell’azienda tessile di famiglia: “Il rumore di una tessitura ti fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre mentre nevica. Il rumore di una tessitura è continuo e inumano, fatto di mille suoni

La mostra inaugura il 2023 della “Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile” di Chieri (Torino) e rappresenta una ghiotta occasione per ammirare, negli spazi della “Porta del Tessile” (via Santa Chiara 10/A), immagini fotografiche e film d’autore del fiorentino Rossano B. Maniscalchi, pluripremiato fotografo e film maker di fama internazionale, senatore accademico onorario della “Medici International Academy” di Firenze e autore di celeberrimi “ritratti” scattati, fra gli altri, ai più importanti “Premi Nobel” internazionali, da Rita Levi Montalcini a Dario Fo, da Rigoberta Menchù al 14° Dalai Lama. In rassegna, fino a sabato 28 gennaio, ad accogliere i visitatori sono diversi filmati proiettati in loop che fanno da contrappunto a 15 scatti fotografici di Maniscalchi generosamente prestati alla “Fondazione” dalla storica azienda tessile chierese “Angelo Vasino S.p.a.” e realizzati nella stessa azienda di corso Torino 62, con l’eccezionale bravura dell’artista che sa, attraverso la concreta ricezione delle cose, leggere le infinite possibilità di trasformarle in sogni, in memorie, in mondi “altri” in cui lasciarsi guidare senza richiesta alcuna di suggerimenti e appigli esterni. Liberi nella più totale fascinosa e provocatoria immaginazione. “Attraverso l’obiettivo– si legge in una nota stampa – una ‘allure’ particolare si sprigiona dalle rocche colorate che alimentano un orditoio, fili che avvolgono un subbio o scorrono fra i licci di telai oggidiani, dove mani giovani e meno giovani di operatori esperti infondono nuova linfa vitale a un’arte antica, ma nel presente”. In mostra anche telai, orditoi di ultima generazione, immortalati nello stabilimento chierese, fondato nel 1955 da Angelo Vasino con il cognato (“Vasino & Ciaudano”) e oggi guidato dai figli Giuseppe e Renato Vasino, ormai affiancati dalla terza generazione di famiglia, con Giovanni, Valentina e Stefano. Che continueranno a far loro le parole dello scrittore (e politico) di Prato, Edoardo Nesi, fino al 2004 ai vertici dell’azienda tessile di famiglia: “Il rumore di una tessitura ti fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre mentre nevica. Il rumore di una tessitura è continuo e inumano, fatto di mille suoni  metallici sovrapposti, eppure a volte sembra una risata”. Parole in cui c’è tutta la filosofia (azienda non solo business) della “Vasino S.p.a.”. Insieme a quella particolare angolatura poetica, fuori dal tempo e dal mondo, degli scatti grandiosi di Rossano B. Maniscalchi, cui la Città di Chieri, “culla del tessile” dal Medioevo, ha conferito – in occasione della mostra e in memoria proprio di Angelo Vasino – il Premio “Navetta Arcobaleno”, riservato ad artisti distintisi nel coniugare linguaggi multimediali con le arti tessili. “Con questo evento di inizio anno, all’insegna dell’eccellenza – commenta Melanie Zefferino, presidente della ‘Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile’ – la ‘Fondazione’ rinsalda il legame con i propri Soci Fondatori e la comunità del territorio di riferimento facendo luce, attraverso l’arte, sulla produzione tessile contemporanea in una delle sue migliori declinazioni”.

metallici sovrapposti, eppure a volte sembra una risata”. Parole in cui c’è tutta la filosofia (azienda non solo business) della “Vasino S.p.a.”. Insieme a quella particolare angolatura poetica, fuori dal tempo e dal mondo, degli scatti grandiosi di Rossano B. Maniscalchi, cui la Città di Chieri, “culla del tessile” dal Medioevo, ha conferito – in occasione della mostra e in memoria proprio di Angelo Vasino – il Premio “Navetta Arcobaleno”, riservato ad artisti distintisi nel coniugare linguaggi multimediali con le arti tessili. “Con questo evento di inizio anno, all’insegna dell’eccellenza – commenta Melanie Zefferino, presidente della ‘Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile’ – la ‘Fondazione’ rinsalda il legame con i propri Soci Fondatori e la comunità del territorio di riferimento facendo luce, attraverso l’arte, sulla produzione tessile contemporanea in una delle sue migliori declinazioni”.

Già nel titolo, la rassegna esprime appieno la personalità e lo spirito del grande “Immaginifico” o “poeta – soldato” o “poeta – vate” (allo stesso modo di Giosué Carducci) cui la mostra si ispira. Ospitata in “Palazzo Giusiana” (ex sede del Tribunale) ad Ivrea, da sabato 21 gennaio a domenica 12 marzo, “Vate, Vanitas, Vittoria” è stata ideata per inaugurare la seconda parte dell’anno da “Capitale italiana del libro 2022” di Ivrea – terza capitale dopo Vibo Valentia nel 2021 e Chiari (Brescia) nel 2020 – e per ricordare il centenario della donazione, il 22 dicembre 1923, da parte di Gabriele D’Annunzio (Pescara, 1863 – Gardone Riviera, 1938), della sua casa-museo (“città nella città”, eretta, a memoria delle imprese dei soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale, sulle rive del Lago di Garda con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni) allo Stato Italiano. Curata da Costanza Casali, assessore alla Cultura della Città di Ivrea, la mostra presenta opere di Nicola Bolla e Andrea Chisesi e sarà introdotta, sempre sabato 21 gennaio, alle ore 17, al “Teatro Giacosa” (piazza Teatro, 1), da una lectio magistralis di Giordano Bruno Guerri, storico e presidente dal 2008 della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, affiancato da Angelo Piero Cappello, studioso del “Vate” abruzzese e direttore del “Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura”.

Già nel titolo, la rassegna esprime appieno la personalità e lo spirito del grande “Immaginifico” o “poeta – soldato” o “poeta – vate” (allo stesso modo di Giosué Carducci) cui la mostra si ispira. Ospitata in “Palazzo Giusiana” (ex sede del Tribunale) ad Ivrea, da sabato 21 gennaio a domenica 12 marzo, “Vate, Vanitas, Vittoria” è stata ideata per inaugurare la seconda parte dell’anno da “Capitale italiana del libro 2022” di Ivrea – terza capitale dopo Vibo Valentia nel 2021 e Chiari (Brescia) nel 2020 – e per ricordare il centenario della donazione, il 22 dicembre 1923, da parte di Gabriele D’Annunzio (Pescara, 1863 – Gardone Riviera, 1938), della sua casa-museo (“città nella città”, eretta, a memoria delle imprese dei soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale, sulle rive del Lago di Garda con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni) allo Stato Italiano. Curata da Costanza Casali, assessore alla Cultura della Città di Ivrea, la mostra presenta opere di Nicola Bolla e Andrea Chisesi e sarà introdotta, sempre sabato 21 gennaio, alle ore 17, al “Teatro Giacosa” (piazza Teatro, 1), da una lectio magistralis di Giordano Bruno Guerri, storico e presidente dal 2008 della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, affiancato da Angelo Piero Cappello, studioso del “Vate” abruzzese e direttore del “Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura”. Artista di fama internazionale, anche il secondo ospite di “Palazzo Giusiana”, Nicola Bolla, nativo di Saluzzo (Cuneo), ma residente a Torino, dove alterna l’attività creativa al lavoro di medico-oculista. Bolla è, per tutti, l’ “artista degli Swarovski”, il particolare pregiatissimo cristallo ideato nel 1862 dal tagliatore boemo Daniel Swarovski, attraverso il quale l’artista saluzzese raggiunge la notorietà negli ultimi anni grazie ad una serie di “installazioni iconiche” – “Vanitas” – fondate su opere scultoree che, attraverso l’utilizzo esclusivo di un materiale riflettente (come, appunto, il cristallo Swarovski) “rileggono la storia della scultura invertendo i fattori costitutivi della stessa, da sempre fondata su materiali pesanti, duri, poco propensi alla riflessione della luce”. Ottima la scelta dei due artisti e delle loro creazioni ispirate alla figura del Grande “Immaginifico”, interpretata in maniera non didascalica, traendo ispirazione da tre termini a lui fortemente legati e ben ricordati nel titolo della mostra a tre “V”: “Le opere di Andrea Chisesi e Nicola Bolla – sottolinea in proposito, Costanza Casali – si discostano dalle tecniche tradizionali, e offrono un punto di vista diverso su D’Annunzio: se Chisesi utilizza la ‘fusione’ intervenendo con la fotografia dopo aver dipinto la tela, Bolla utilizza materiali inusuali per la scultura come cristalli e carte da gioco, che esprimono pienamente l’effimero. Le opere di Chisesi dedicate al ‘Vate’ rivelano fotogrammi di vita di D’Annunzio. Le ‘Vanitas’ di Bolla sono un ‘memento mori’ e la ‘Vittoria’ è rappresentata dalla ‘Nike di Samotracia’ reinterpretata da Chisesi e da ‘bandiere ammainate’ in cristallo create da Bolla, che sono il simbolo di una vittoria effimera che rappresenta soltanto un momento e un passaggio che domani potrebbe tramutarsi in disfatta”.

Artista di fama internazionale, anche il secondo ospite di “Palazzo Giusiana”, Nicola Bolla, nativo di Saluzzo (Cuneo), ma residente a Torino, dove alterna l’attività creativa al lavoro di medico-oculista. Bolla è, per tutti, l’ “artista degli Swarovski”, il particolare pregiatissimo cristallo ideato nel 1862 dal tagliatore boemo Daniel Swarovski, attraverso il quale l’artista saluzzese raggiunge la notorietà negli ultimi anni grazie ad una serie di “installazioni iconiche” – “Vanitas” – fondate su opere scultoree che, attraverso l’utilizzo esclusivo di un materiale riflettente (come, appunto, il cristallo Swarovski) “rileggono la storia della scultura invertendo i fattori costitutivi della stessa, da sempre fondata su materiali pesanti, duri, poco propensi alla riflessione della luce”. Ottima la scelta dei due artisti e delle loro creazioni ispirate alla figura del Grande “Immaginifico”, interpretata in maniera non didascalica, traendo ispirazione da tre termini a lui fortemente legati e ben ricordati nel titolo della mostra a tre “V”: “Le opere di Andrea Chisesi e Nicola Bolla – sottolinea in proposito, Costanza Casali – si discostano dalle tecniche tradizionali, e offrono un punto di vista diverso su D’Annunzio: se Chisesi utilizza la ‘fusione’ intervenendo con la fotografia dopo aver dipinto la tela, Bolla utilizza materiali inusuali per la scultura come cristalli e carte da gioco, che esprimono pienamente l’effimero. Le opere di Chisesi dedicate al ‘Vate’ rivelano fotogrammi di vita di D’Annunzio. Le ‘Vanitas’ di Bolla sono un ‘memento mori’ e la ‘Vittoria’ è rappresentata dalla ‘Nike di Samotracia’ reinterpretata da Chisesi e da ‘bandiere ammainate’ in cristallo create da Bolla, che sono il simbolo di una vittoria effimera che rappresenta soltanto un momento e un passaggio che domani potrebbe tramutarsi in disfatta”.