SABATO 18 NOVEMBRE

Sabato 18 novembre ore 16.30

PROFUMI – CHYPRE – Sulle fragranze del Mediterraneo

Palazzo Madama – Visita guidata in collaborazione con Orchestra Filarmonica di Torino

Arte e musica: un abbinamento dal quale sprigiona bellezza. Ispirati dai concerti della Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Torino, i musei della Fondazione Torino Musei ogni sabato precedente il concerto propongono a rotazione un ciclo di visite guidate al proprio patrimonio museale.

CHYPRE – Sulle fragranze del Mediterraneo

Lanciato nel 1917 da François Coty, il profumo Chypre richiamava le fragranze del Mediterraneo e dell’isola dedicata alla dea Afrodite. L’operazione comprendeva anche un flacone di design creato da René Lalique e realizzato dalle Cristallerie de Baccarat. Il percorso intende ripercorrere la storia del profumo, dalla sua nascita come unguento ai primi contenitori testimoniati dalla colorata collezione di vetri archeologici provenienti da Siria ed Egitto; si proseguirà con i preziosi gioielli portaprofumo del Rinascimento, per passare infine al profumo per ambiente, illustrato dagli accessori liturgici in smalti di Limoges per l’incenso, ai magnifici recipienti pot-pourri in porcellana presenti nella sala ceramiche che un tempo arredavo aristocratiche residenze barocche.

Visita guidata a pagamento. Costo: 6 € per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30); prenotazioniftm@arteintorino.com • è possibile effettuare l’acquisto onlinehttps://www.arteintorino.com/

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Ingresso a tariffa speciale a 1€ per tutti (compreso Abbonamento Musei) alle collezioni permanenti di GAM, MAO e Palazzo Madama in occasione delle Nitto ATP Finals.

Domenica 19 novembre, ore 10.30

STORIE DI SENSI

GAM – attività per famiglie sulla mostra Hayez

Bambini 3-5 anni

In occasione della mostra “Hayez. L’officina del pittore romantico” la GAM propone un’attività dedicata ai visitatori più piccoli. Nelle opere di Hayez colpisce il modo sapiente in cui il pittore riesce a realizzare vestiti e costumi che appartengono ad epoche storiche lontane. Insieme ai bambini nel percorso di visita osserveremo panneggi, tessuti, textures, cercando di svelare i metodi e segreti di questo grande pittore, a partire dai disegni preparatori per arrivare alle opere su tela. Gli spazi dell’Educational Area si trasformeranno in un originale atelier di moda dove, sperimentando la sensazione tattile di diversi tessuti, proveremo a creare una nuova veste per i personaggi incontrati e osservati durante la visita.

Costo bambini: 8 € (biglietto d’ingresso al museo gratuito)

Costo adulti accompagnatori: biglietto d’ingresso alla mostra ridotto, ingresso gratuito ai possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta

Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 –prenotazioniftm@arteintorino.com

Prenotazione obbligatoria e pagamento online

Domenica 19 novembre ore 11

IM – PRESSIONI FLOREALI

Palazzo Madama – attività per famiglie

L’osservazione di alcune opere esposte alla mostra Liberty. Torino capitale ci consentirà di individuare gli elementi naturali che ispirarono quella linea morbida, sinuosa ed elegante, fil rouge che legava arti e artigianato, avvolgendo tutti gli aspetti della vita e della società. Fiori, foglie e steli che ritroveremo poi in laboratorio e utilizzeremo per dare vita a originali e uniche stampe fitomorfe attraverso la tecnica del monotipo.

Età consigliata: 3/5 anni

Durata: 90 minuti

Costo bambini: € 8 (biglietto di ingresso alla mostra gratuito per i bambini fino a 5 anni);

Costo adulti accompagnatori: biglietto di ingresso alla mostra ridotto; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei

Info e prenotazioni: 0115211788 –prenotazioniftm@arteintorino.com

Prenotazione obbligatoria e pagamento online

Domenica 19 novembre ore 11.30

IL GIAPPONE DEI TOKUGAWA Arte e cultura del periodo Edo nella collezione del MAO

MAO – visita tematica speciale

Il Giappone del periodo Edo (1603-1868), governato dagli Shogun Tokugawa e noto per l’immaginario legato alle attività culturali e di svago della vivace nuova cultura urbana dell’odierna Tokyo, rappresenta un momento storico fortemente connotato dalla sua produzione artistica. L’itinerario di visita alla collezione giapponese del museo si concentrerà su raffinate opere d’arte che hanno caratterizzato le residenze aristocratiche e la vita quotidiana delle classi dominanti dell’epoca, dagli eleganti dipinti sui paraventi alle armature riccamente decorate fino alle “immagini del mondo fluttuante”, per avvicinare i partecipanti agli usi e costumi della società dell’ultimo periodo feudale della storia giapponese.

Costo: 6 € a partecipante

Costi aggiuntivi: biglietto di ingresso al museo 1€ (tariffa speciale in occasione delle ATP Finals); gratuito per possessori di Abbonamento Musei

Info e prenotazioni: t. 011.5211788, prenotazioniftm@arteintorino.com

Domenica 19 novembre, ore 15

SOGNI IN SCENA

GAM – attività per famiglie (adulti e bambini dai 6 anni in su)

Paesaggi evanescenti, personaggi fantastici, la magia del colore, la fantasia e il sogno saranno i temi che guideranno il percorso nella collezione del 900 “Il primato dell’opera”. Un pomeriggio in GAM dedicato a grandi e piccini all’insegna della scoperta e sperimentazione di tecniche artistiche diverse.

Nello Spazio dell’Educational Area in due aree dedicate, i bambini daranno forma a originali e oniriche opere su carta attraverso la sperimentazione cromatica dell’acquerello, mentre l’evanescenza tridimensionale di Fausto Melotti coinvolgerà gli adulti nella creazione di sculture in argilla.

Al termine dell’attività le famiglie si riuniranno per un momento di confronto e condivisione.

Costo: 7 € a partecipante

Costo aggiuntivo: adulti biglietto di ingresso ridotto (ingresso gratuito per i bambini); gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta

Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 –prenotazioniftm@arteintorino.com

Prenotazione obbligatoria e pagamento online

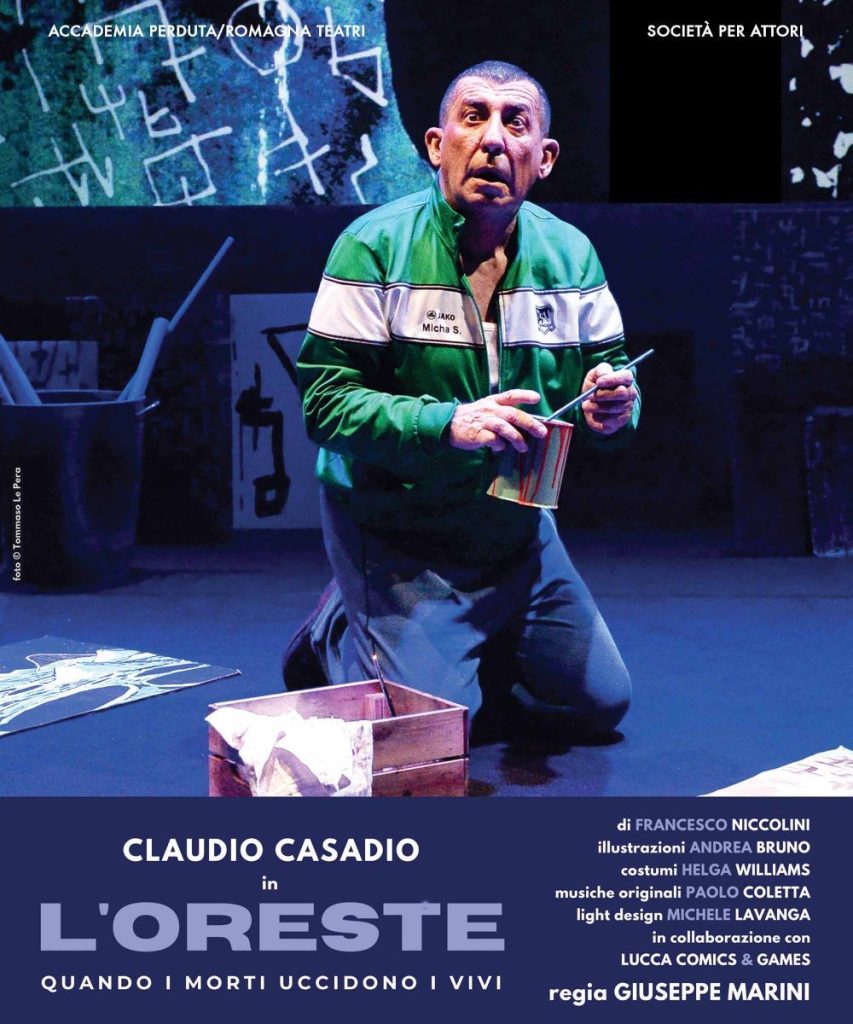

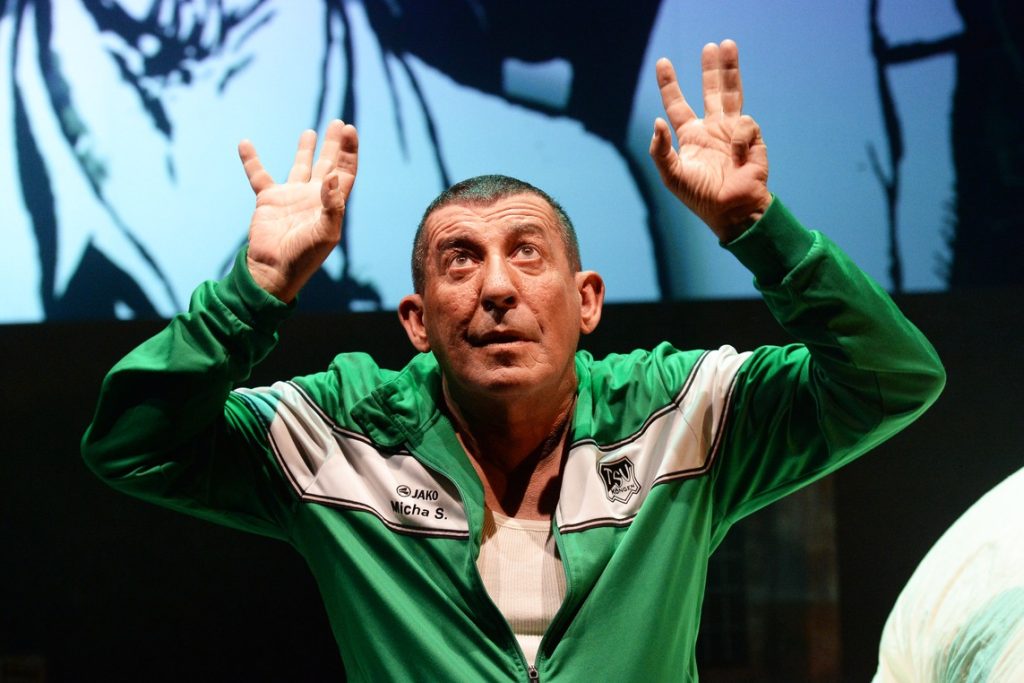

A prima vista l’Oreste può sembrare un monologo, dato che in scena c’è un solo attore in carne ed ossa. Quel che attende lo spettatore è ben altro. Grazie alla mano di Andrea Bruno, uno dei migliori illustratori italiani, e alla collaborazione con il Festival Lucca Comics, lo spettacolo funziona con l’interazione continua tra teatro e fumetto animato. L’Oreste riceve costantemente visita dai suoi fantasmi, dalle visioni dei mondi disperati che coltiva dentro di sé, oltre che da medici e infermieri.

A prima vista l’Oreste può sembrare un monologo, dato che in scena c’è un solo attore in carne ed ossa. Quel che attende lo spettatore è ben altro. Grazie alla mano di Andrea Bruno, uno dei migliori illustratori italiani, e alla collaborazione con il Festival Lucca Comics, lo spettacolo funziona con l’interazione continua tra teatro e fumetto animato. L’Oreste riceve costantemente visita dai suoi fantasmi, dalle visioni dei mondi disperati che coltiva dentro di sé, oltre che da medici e infermieri.

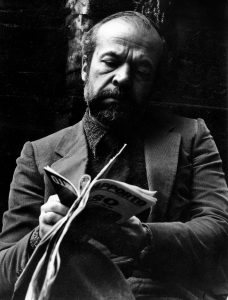

Due mostre, un volume monografico (edito da “Silvana Editoriale”, a cura di Vincenzo Gatti e Alice Pierobon, con un saggio critico di Claudio Strinati) e vari incontri tesi a mettere in luce quali e quante fossero le diverse “anime” dell’eclettico artista e intellettuale torinese: a Mario Lattes, nel centenario della nascita (Torino, 1923 – 2001), la “Fondazione Bottari Lattes” (a lui titolata e nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà della moglie Caterina Bottari Lattes) ha dedicato, nel corso dell’anno che volge al termine, svariati e importanti iniziative facendo alta memoria di una fra le figure culturali di maggior spicco del secondo dopoguerra nel campo dell’arte, dell’editoria e della letteratura. Un ricco calendario, su cui tutta la “Fondazione” di Monforte e la sua presidente, Caterina Bottari Lattes, hanno dato atto di un grande, appassionato impegno, meritevole appieno del successo ottenuto e che oggi vede avvicinarsi, con il nuovo anno in arrivo, il traguardo finale. L’ultimo appuntamento in calendario è, infatti, in programma per sabato 18 novembre (ore 17,30) al “Teatro Comunale” di Monforte d’Alba, in via della Chiesa, 3. Sul palco, a ricordare la figura di Mario Lattes in tutte le sue molteplici sfaccettature, saranno Mariarosa Masoero, docente di “Letteratura Italiana” all’Ateneo torinese, e Vincenzo Gatti, storico curatore delle mostre realizzate dalla “Fondazione Bottari Lattes”. A coordinare gli interventi sarà il professore albese Valter Boggione, anche lui docente di “Letteratura Italiana” all’Università di Torino.

Due mostre, un volume monografico (edito da “Silvana Editoriale”, a cura di Vincenzo Gatti e Alice Pierobon, con un saggio critico di Claudio Strinati) e vari incontri tesi a mettere in luce quali e quante fossero le diverse “anime” dell’eclettico artista e intellettuale torinese: a Mario Lattes, nel centenario della nascita (Torino, 1923 – 2001), la “Fondazione Bottari Lattes” (a lui titolata e nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà della moglie Caterina Bottari Lattes) ha dedicato, nel corso dell’anno che volge al termine, svariati e importanti iniziative facendo alta memoria di una fra le figure culturali di maggior spicco del secondo dopoguerra nel campo dell’arte, dell’editoria e della letteratura. Un ricco calendario, su cui tutta la “Fondazione” di Monforte e la sua presidente, Caterina Bottari Lattes, hanno dato atto di un grande, appassionato impegno, meritevole appieno del successo ottenuto e che oggi vede avvicinarsi, con il nuovo anno in arrivo, il traguardo finale. L’ultimo appuntamento in calendario è, infatti, in programma per sabato 18 novembre (ore 17,30) al “Teatro Comunale” di Monforte d’Alba, in via della Chiesa, 3. Sul palco, a ricordare la figura di Mario Lattes in tutte le sue molteplici sfaccettature, saranno Mariarosa Masoero, docente di “Letteratura Italiana” all’Ateneo torinese, e Vincenzo Gatti, storico curatore delle mostre realizzate dalla “Fondazione Bottari Lattes”. A coordinare gli interventi sarà il professore albese Valter Boggione, anche lui docente di “Letteratura Italiana” all’Università di Torino. memoria”.

memoria”.