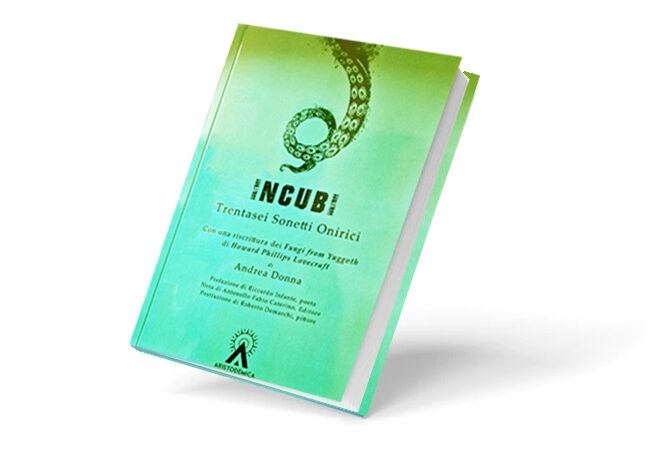

Andrea Donna, giornalista pubblicista, molto impegnato sul territorio torinese, ha pubblicato recentemente per Aristodemica l’opera dal titolo “Incubi”, una raccolta di poesie e una riscrittura dei “Fungi from Yuggoth “ di Howard Phillips Lovecraft, scritto tra il 27 dicembre 1929 e il 3 gennaio 1930, durante il periodo natalizio. Una raccolta che fornisce l’impressione che l’autore ci trasporti in mondi antichi, più che primitivi, precedenti al Diluvio, incidentalmente sopravvissuti al loro sgretolarsi. Immagini che ben rappresentano il mondo onirico, composto da istinti e fasi inconsce, quindi assenti di razionalità. D’altra parte uno dei ruoli fondamentali della poesia è quello di trasportare nella nostra quotidianità un intimo molto lontano persino da noi stessi e dalle nostre percezioni.

Partiamo dal titolo della raccolta poetica ‘Incubi’ in cui si avverte l’influenza di Lovecraft e di Edgard Allan Poe. Qual è l’intenzione primaria di questo titolo?

“La parola che dà il titolo alla raccolta stessa va intesa in senso stretto, didascalico. Gran parte dei sonetti non sono che la trascrizione in versi, spesso fedele, di incubi da me realmente sognati. Un sogno particolarmente vivido trasposto in forma poetica assume, credo di poter dire, una potenza simbolica nuova, universale, in grado di comprendere grandi, se pur vaghi, significati, e di far vibrare qualche corda nell’intelletto e nell’animo del lettore”

Il richiamo ad alcuni arcaismi e alla forma del sonetto elisabettiano è correlato alla Sua traduzione dei Fungi di Lovecraft, contenuti all’interno del libro, oppure si tratta di una Sua esecuzione letteraria basata su quello che è il Suo pensiero riguardo alla poesia e al modo migliore di porgerle ai lettori?

Gli “Incubi” sono stati composti dopo la riscrittura dei “Funghi di Yuggoth”, ne ricalcano programmaticamente vocabolario, registro, atmosfera, prosodia. Ecco dunque una forma vetusta, quella del sonetto elisabettiano, e una lingua dichiaratamente arcaica e polverosa, scelta perché congrua rispetto alla materia trattata e cantata e, giacché questa poesia non è solo lirica, ma narrativa, raccontata”.

A che pubblico si rivolge questa raccolta poetica ?

“Ho iniziato a tradurre il primo sonetto dei “Fungi” quasi vent’anni fa, nella primavera del 2004. Tradotto il trentaseiesimo, ho provato quel senso di perdita che, talvolta, provano i lettori di un romanzo particolarmente coinvolgente arrivati all’ultima pagina. È stato dunque naturale per me, che avevo ancora nella mente il ritmo, la prosodia e il linguaggio dei “Funghi di Yuggoth” proseguire con un nuovo sonetto, questa volta di materia completamente originale. Il primo sonetto degli “Incubi” (mi pare sia “La Prigione” il primo a essere stato composto) può dunque intendersi come il trentasettesimo dei “Funghi”. Ne è poi seguito un trentottesimo, un trentanovesimo e così via, fino al raggiungimento del numero 36, per me importante per una questione meramente estetica e formale di simmetria dei due canzonieri. La lettura dei “Funghi di Yuggoth” e degli “Incubi” presuppone una certa concentrazione, vista la scelta linguistica che predilige un vocabolario arcaico, desueto, ostico: ma in realtà la scrittura dei due canzonieri mima i modi della composizione popolare, ingenua e scevra da sovrastrutture accademiche. Diversi lettori potranno trovare in questo libro un livello di lettura – ce ne sono diversi – a sé congeniale”.

Un tema che sento ricorrente all’interno di queste raccolte è quello della caduta, rappresentata da poesie come ‘Il pozzo’ e ‘La caduta’. Quest’ultima, in particolare, è vicina a uno stato di coscienza. Si tratta di una descrizione molto simile a uno stato ansioso. Vi è in queste due liriche legate agli Incubi qualche aspetto di lei che da inconscio diventa conscio?

“Credo sia probabile, dal momento che la materia di molti dei componimenti è materia onirica in senso stretto, sono eventi che ho sognato davvero. La claustrofobia la caduta, l’angoscia, il terrore sono stati d’animo ricorrenti, come anche la brama di evasione, di riposo e di elevazione dell’Io lirico, che, per definizione, non coincide con l’Io biografico dell’autore, come la nostalgia e la malinconia”.

Si tratta di un’opera che senti conclusa o pensi di darle un seguito ?

Non credo ci sarà un seguito, sto concludendo un’altra doppia raccolta in tema e stile molto diversi: cento haiku e cento haisan.

MARA MARTELLOTTA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA In questo sereno e collaudato mondo sta per arrivare a cena, una sera del 1967, il figlio di un’amica di Roger, il 20enne Nicholas Knight: arruffato, bello e trasandato, ribelle con velleità da scrittore, giornalista per riviste off. Si presenta svogliato e in ritardo, sprezzante nei confronti di quella famiglia che considera un residuato fascista, ormai obsoleto.

In questo sereno e collaudato mondo sta per arrivare a cena, una sera del 1967, il figlio di un’amica di Roger, il 20enne Nicholas Knight: arruffato, bello e trasandato, ribelle con velleità da scrittore, giornalista per riviste off. Si presenta svogliato e in ritardo, sprezzante nei confronti di quella famiglia che considera un residuato fascista, ormai obsoleto. Caroline Laurent è una scrittrice franco – mauriziana, nata nel 1988, editrice e professoressa associata di Letteratura Moderna alla Sorbona; questo è il suo secondo romanzo ispirato alla storia della sua famiglia e ad una pagina di storia coloniale.

Caroline Laurent è una scrittrice franco – mauriziana, nata nel 1988, editrice e professoressa associata di Letteratura Moderna alla Sorbona; questo è il suo secondo romanzo ispirato alla storia della sua famiglia e ad una pagina di storia coloniale.  E’ decisamente fervida la fantasia della scrittrice 45enne americana Katie Williams che ci regala un intrigante thriller fantascientifico, distopico; ma anche profondamente introspettivo perché parla di identità, famiglia, amicizia femminile, depressione post partum e maternità.

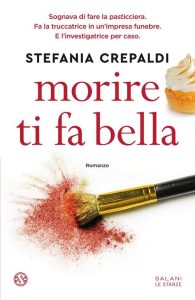

E’ decisamente fervida la fantasia della scrittrice 45enne americana Katie Williams che ci regala un intrigante thriller fantascientifico, distopico; ma anche profondamente introspettivo perché parla di identità, famiglia, amicizia femminile, depressione post partum e maternità. Già solo il nome della giovane protagonista è tutto un programma; Fortunata Tiozzo Pizzegamorti, erede di una ditta di onoranze funebri portata avanti dal padre Emilio che conta sull’aiuto della figlia, eccellente tanatoesteta. E’ lei che fa letteralmente miracoli nella preparazione delle salme dei cari estinti: li pettina, trucca e dispone come se fossero più vivi che morti.

Già solo il nome della giovane protagonista è tutto un programma; Fortunata Tiozzo Pizzegamorti, erede di una ditta di onoranze funebri portata avanti dal padre Emilio che conta sull’aiuto della figlia, eccellente tanatoesteta. E’ lei che fa letteralmente miracoli nella preparazione delle salme dei cari estinti: li pettina, trucca e dispone come se fossero più vivi che morti.