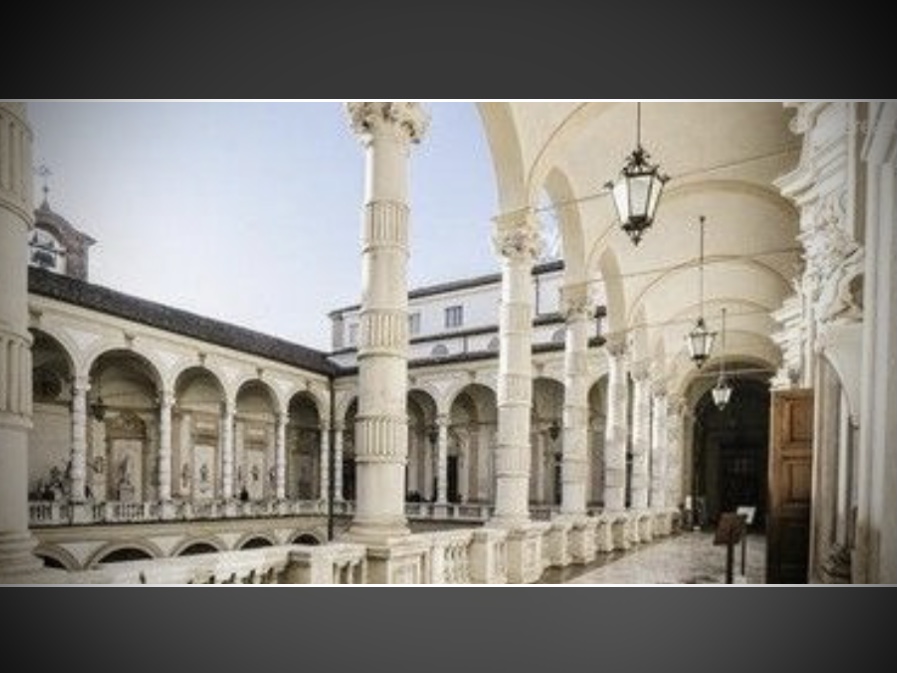

Nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale, a Torino, in via Verdi 9, nell’ambito di “Icona Callas” si terrà martedì 12 dicembre la masterclass sulla storia del rapporto speciale tra le due donne

Martedì 12 dicembre alle ore 11:00, presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale in via Verdi 9, a Torino, si terrà una masterclass che fa parte di una serie di lezioni magistrali che fino al 14 dicembre indagheranno la figura di Maria Callas secondo una prospettiva transmediale e multidisciplinare.

La masterclass del 12 dicembre fa parte del programma “Icona Callas” e narra la storia del rapporto speciale tra il soprano greco e la stilista Elvira Leonardi Bouyeure, in arte Biki, conosciuta come la sarta della Callas. La masterclass prevede il dialogo tra Simona Segre-Reinach, docente di Cultura della Moda all’Università di Bologna e la Prorettrice dell’Università di Torino Giulia Carluccio.

Simona Segre-Reinach è autrice del volume “Biki-visioni francesi per una moda italiana” che ricostruisce il rapporto speciale tra Maria Callas e Biki, nata nel 1906 e scomparsa nel 1999. Si tratta della storia di un sodalizio, ma anche di una figura pionieristica della moda italiana e internazionale, il cui contributo fu fondamentale nella creazione dell’immagine iconica della Callas. Biki, insieme al genero e couturier Alain Reinaud, disegnarono gran parte del guardaroba del soprano, dai primi abiti per la nuova silhouette, ottenuta con grandi sacrifici, fino alle mise più grandiose per gli intensi anni vissuti accanto ad Aristotele Onassis.

Mara Martellotta

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA Inge cresce con la madre Trudel, donna dalla tempra d’acciaio, che unisce il suo destino a quello di un ufficiale delle cavalleria tedesca, Otto. Uomo per bene che diventa un patrigno amorevole e riesce a proteggere la sua nuova famiglia per un certo tempo tra le mura della caserma di Gottinga. Ma con la fine della guerra perde tutto e la famiglia precipita verso la fame, tanto più che sono nati i fratellastri di Ingemaus, Maren e Olaf.

Inge cresce con la madre Trudel, donna dalla tempra d’acciaio, che unisce il suo destino a quello di un ufficiale delle cavalleria tedesca, Otto. Uomo per bene che diventa un patrigno amorevole e riesce a proteggere la sua nuova famiglia per un certo tempo tra le mura della caserma di Gottinga. Ma con la fine della guerra perde tutto e la famiglia precipita verso la fame, tanto più che sono nati i fratellastri di Ingemaus, Maren e Olaf. La Shine, nata a Westport in Connecticut nel 1953, diventata famosa con “La lettera d’amore” nel 1996, questa volta ci avvolge con una storia che ne racchiude tante altre – dal nazismo a Hollywood- e ruota intorno a una protagonista strepitosa.

La Shine, nata a Westport in Connecticut nel 1953, diventata famosa con “La lettera d’amore” nel 1996, questa volta ci avvolge con una storia che ne racchiude tante altre – dal nazismo a Hollywood- e ruota intorno a una protagonista strepitosa. Non per caso si tende a tornare spesso in uno stesso luogo per le vacanze; e non per caso il giovane protagonista 30enne Andrea fa ritorno nella casa di famiglia in Bretagna, a Brest. Luogo avito e magico in cui ha trascorso innumerevoli estati che l’hanno formato.

Non per caso si tende a tornare spesso in uno stesso luogo per le vacanze; e non per caso il giovane protagonista 30enne Andrea fa ritorno nella casa di famiglia in Bretagna, a Brest. Luogo avito e magico in cui ha trascorso innumerevoli estati che l’hanno formato. In questo accurato saggio, la studiosa del Diciottesimo secolo in Francia e Gran Bretagna, racconta come in quel tempo in Inghilterra fu messo a punto un nuovo codice di comportamento con lo scopo di differenziarsi dai detestati francesi.

In questo accurato saggio, la studiosa del Diciottesimo secolo in Francia e Gran Bretagna, racconta come in quel tempo in Inghilterra fu messo a punto un nuovo codice di comportamento con lo scopo di differenziarsi dai detestati francesi.

_r.jpg)