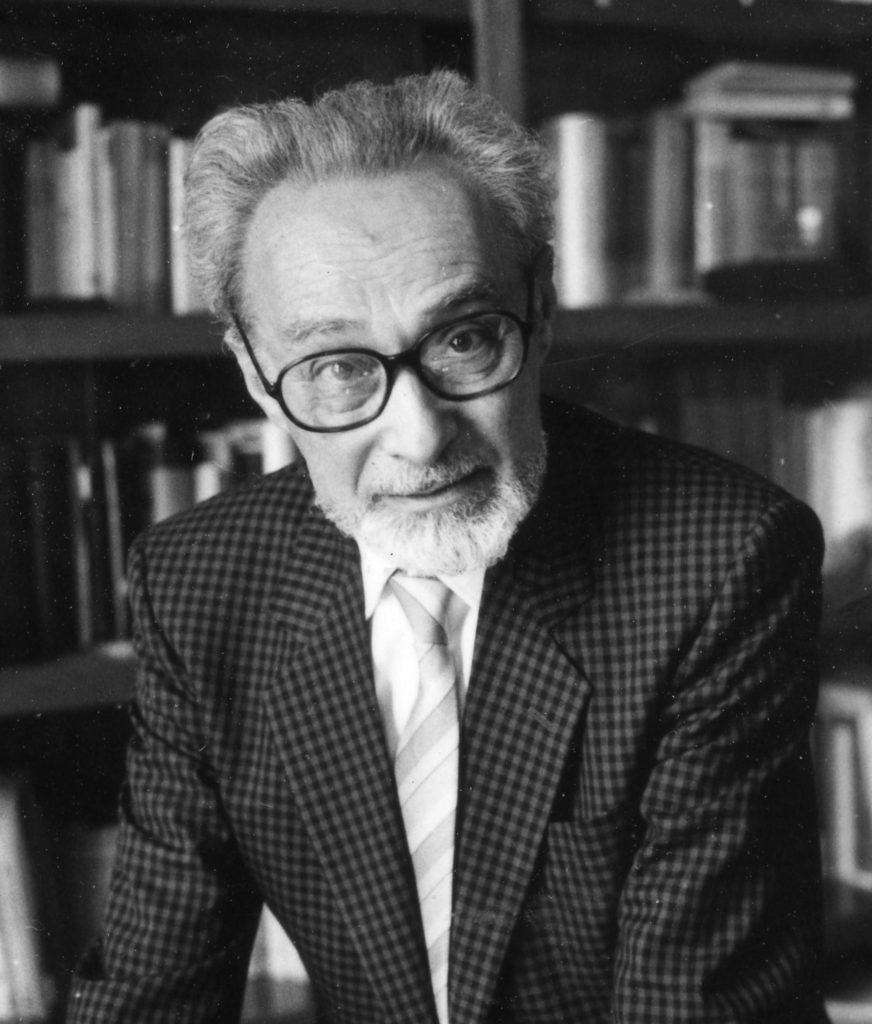

Rileggendo in questi giorni ‘’ Lamento di Portnoy ’’ (traduzione italiana Einaudi, ed. or. 1969 ) di Philip Roth salutato all’epoca come il primo scandaloso romanzo introspettivo della letteratura moderna americana, dove la grammatica del lettino dello psicoanalista, descriveva in prima persona e in forma parzialmente autobiografica, le nevrosi dell’americano medio sradicato, nichilista e oggi si direbbe postideologico e sessualmente frustrato, mi sono ricordato della visita nella nostra città del grande scrittore americano, in occasione di un incontro con Primo Levi nel 1986, per intervistarlo per il ‘’New York Times Book Review ’’.

Venne a Torino con la moglie Claire Bloom che Levi amava ricordare per essere stata interprete di ‘’Luci della ribalta’’ che fu con la Paulette Godard del ‘’Grande dittatore’’ la musa ispiratrice preferita di Charles Chaplin. Andarono subito a Settimo alla Siva, lo stabilimento chimico industriale nel quale lo scrittore torinese lavorò per molti anni fino alla pensione, che Roth voleva visitare, per conoscere il background di Levi, di cui lesse. La distanza letteraria e culturale tra Philip Roth e Primo Levi non poteva essere più grande. Roth fu eccelso narratore dell’epopea yiddish e suo traghettatore alla fase attuale e postmoderna di Nathan Englander, Levi testimone dell’Olocausto tra i più alti. Uno con Bernard Malamud e Isaac Singer la migliore espressione del milieu intellettuale ebraico nordamericano, l’altro voce documentaria e realista degli orrori del Novecento e dell’ebraismo piemontese laico e assimilato. Eppure si trovarono e avvenne ‘’miracolosamente’’ l’alchimia tra le due personalità e i due mondi, così tanto distanti. Andarono a pranzare al Cambio, si recarono alla libreria Luxemburg di Angelo Pezzana, dove Philip Roth firmò alcune copie delle sue opere più significative, poi si trasferirono allo studio di Primo Levi in corso Re Umberto 75, dove proseguì la loro conversazione, che fu trascritta curiosamente solo a distanza mesi dopo, al di là dell’Atlantico, in forma di epistolario, quando Philip Roth tornò negli Stati Uniti e rimise piede nella sua abitazione. Primo Levi non parlò a Roth della sua grave depressione e fece amicizia con la Bloom che trovò bella, colta ed empatica, all’epoca ancora legata a Philip. Roth scrisse che in Levi ‘’ la scrittura emanava come da un chimico divenuto narratore suo malgrado, piuttosto che il contrario’’, come l’opera ‘’Il Sistema periodico’’ starebbe a sottolineare e le necessità esistenziali dello scrittore torinese a richiederlo. Tutto in Levi è intuito, folgorazione, analisi caratteriale, fiuto del modo di pensare dell’altro, secondo l’americano. Primo Levi non parlò a Philip Roth della sua letteratura pur avendo letto alcune opere, preferì l’atteggiamento schivo, che da sempre umanamente lo caratterizzò, conoscendo poco la critica letteraria, attività che l’americano per contro esercitò sempre in parallelo, a quella di romanziere. Tra Newark nel New Jersey e Torino avvenne una storica stretta di mano e due ambienti culturali agli antipodi videro per sempre il proprio volto riflesso.

Aldo Colonna

.jpg)

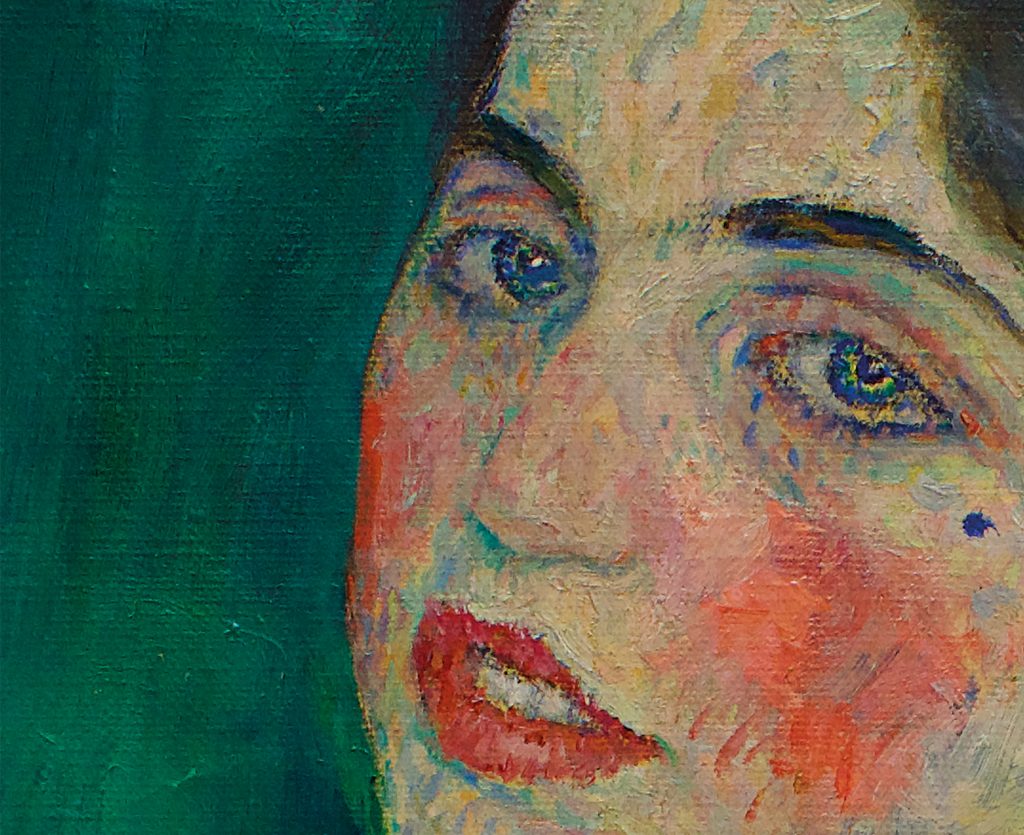

Ma i colpi di scena non finiscono qui: il 22 febbraio 1997, la tela di Klimt viene rubata dalla “Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi” con modalità che le indagini non riusciranno mai a chiarire. Per la ricomparsa del dipinto occorrerà aspettare quasi ventitré anni e il suo ritrovamento sarà ancora più enigmatico del furto. Esso avviene il 10 dicembre 2019durante alcuni lavori di giardinaggio lungo il muro esterno del Museo piacentino. Qui, in un piccolo vano chiuso da uno sportello privo di serratura, viene rinvenuto un sacchetto di plastica, dentro al quale vi è una tela: è il “Ritratto di signora” di Klimt. Quando il caso s’allea con la fortuna!

Ma i colpi di scena non finiscono qui: il 22 febbraio 1997, la tela di Klimt viene rubata dalla “Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi” con modalità che le indagini non riusciranno mai a chiarire. Per la ricomparsa del dipinto occorrerà aspettare quasi ventitré anni e il suo ritrovamento sarà ancora più enigmatico del furto. Esso avviene il 10 dicembre 2019durante alcuni lavori di giardinaggio lungo il muro esterno del Museo piacentino. Qui, in un piccolo vano chiuso da uno sportello privo di serratura, viene rinvenuto un sacchetto di plastica, dentro al quale vi è una tela: è il “Ritratto di signora” di Klimt. Quando il caso s’allea con la fortuna!

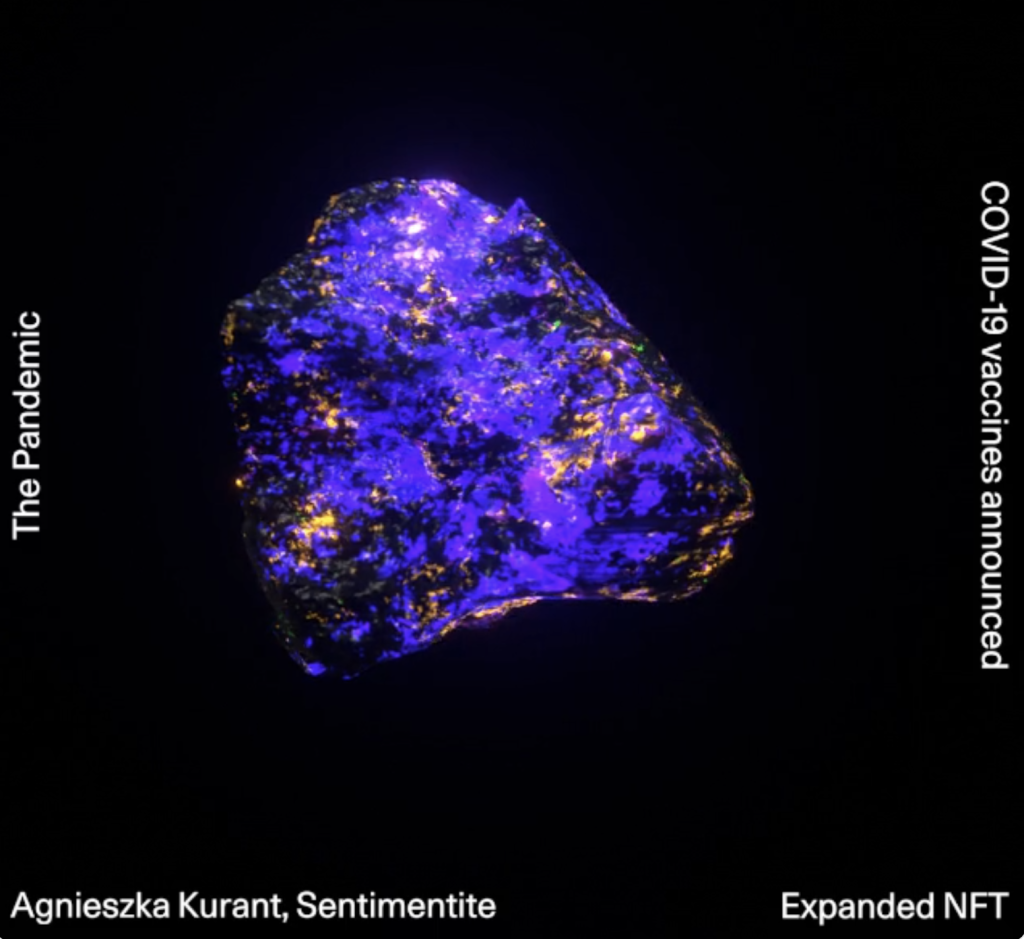

Sculture d’autore. Sculture d’arte contemporanea di peso internazionale, proposta in una molteplicità di caratteri e sfumature su cui riflessione e dialogo sono chiamati, giocoforza, al confronto e alla più libera interpretazione. Sono 18 gli artisti rappresentati nella rassegna “La materia parla. Sculture in dialogo con la Città”, curata da Monica Trigona, e allocata in cinque punti strategici, fra i siti storicamente più rilevanti della Città di Chieri. Inaugurata il 31 ottobre scorso, in occasione della riapertura al pubblico (dopo un importante intervento di restauro conservativo) della seicentesca “Cappella dell’Oratorio di San Filippo Neri”, la rassegna si svilupperà, fino al 7 gennaio del prossimo anno, in altre quattro importanti location chieresi: la “Cappella dell’Ospizio di Carità (Giovanni XXIII)”, i sagrati della “Chiesa di San Filippo” e della “Chiesa di San Bernardino”, per finire con l’“Imbiancheria del Vajro”. Mix perfetto, che di più non si può, fra architetture di imponente classicità e declinazioni artistiche assolutamente contemporanee, la mostra non è evento isolato nel territorio, connettendosi idealmente ad altre esperienze espositive ricorrenti, volte a valorizzare quella “Fiber Art” che è consolidata espressione artistica del “Tessile” chierese, lecitamente raccontato “attraverso l’utilizzo di qualsiasi ‘medium’, a fronte di una forte e sincera verve creativa”. L’iter espositivo mette insieme un nutrito gruppo di opere “che dagli anni Ottanta del secolo scorso – spiega Monica Trigona – fino ai giorni nostri hanno concorso allo sviluppo della multiforme espressione contemporanea, attribuendo grande importanza all’elemento profondo e primario che è sostanza del proprio linguaggio”: la “Materia”, asservita ai voleri, al pensiero, ai “capricci” dell’artista per trasformarsi appunto in “materia parlante”. Quali opere troviamo, dunque, sul cammino ideato fra i cinque siti coinvolti nell’iniziativa? In primis vanno ricordate l’informale scultura bronzea (anni ’60) del grande “caposcuola della rivoluzione

Sculture d’autore. Sculture d’arte contemporanea di peso internazionale, proposta in una molteplicità di caratteri e sfumature su cui riflessione e dialogo sono chiamati, giocoforza, al confronto e alla più libera interpretazione. Sono 18 gli artisti rappresentati nella rassegna “La materia parla. Sculture in dialogo con la Città”, curata da Monica Trigona, e allocata in cinque punti strategici, fra i siti storicamente più rilevanti della Città di Chieri. Inaugurata il 31 ottobre scorso, in occasione della riapertura al pubblico (dopo un importante intervento di restauro conservativo) della seicentesca “Cappella dell’Oratorio di San Filippo Neri”, la rassegna si svilupperà, fino al 7 gennaio del prossimo anno, in altre quattro importanti location chieresi: la “Cappella dell’Ospizio di Carità (Giovanni XXIII)”, i sagrati della “Chiesa di San Filippo” e della “Chiesa di San Bernardino”, per finire con l’“Imbiancheria del Vajro”. Mix perfetto, che di più non si può, fra architetture di imponente classicità e declinazioni artistiche assolutamente contemporanee, la mostra non è evento isolato nel territorio, connettendosi idealmente ad altre esperienze espositive ricorrenti, volte a valorizzare quella “Fiber Art” che è consolidata espressione artistica del “Tessile” chierese, lecitamente raccontato “attraverso l’utilizzo di qualsiasi ‘medium’, a fronte di una forte e sincera verve creativa”. L’iter espositivo mette insieme un nutrito gruppo di opere “che dagli anni Ottanta del secolo scorso – spiega Monica Trigona – fino ai giorni nostri hanno concorso allo sviluppo della multiforme espressione contemporanea, attribuendo grande importanza all’elemento profondo e primario che è sostanza del proprio linguaggio”: la “Materia”, asservita ai voleri, al pensiero, ai “capricci” dell’artista per trasformarsi appunto in “materia parlante”. Quali opere troviamo, dunque, sul cammino ideato fra i cinque siti coinvolti nell’iniziativa? In primis vanno ricordate l’informale scultura bronzea (anni ’60) del grande “caposcuola della rivoluzione  novecentesca”, Umberto Mastroianni, posizionata nel Giardino dell’“Imbiancheria del Vajro” (via Imbiancheria), mentre nella “Cappella dell’Ospizio di Carità (Giovanni XXIII)”, in via Cottolengo, troviamo la suggestiva riproduzione bronzea (seconda metà anni ’50) di Maria Lai, rappresentante un “Presepio” con due semplificate (“quasi geometrizzate”) figure umane, in cui si legge chiara la lezione di Arturo Martini, di cui l’artista sarda fu allieva. Nella stessa suggestiva cappella barocca svetta la “scultura tessile” di juta riciclata della giovane svedese Diana Orving e, ancora, negli spazi esterni dell’“Imbiancheria del Vajro”, ecco le due sculture in bronzo (fine anni ’80), che già dai titoli (“Lobby Star” e “Faccia di bronzo”) strappano un sorriso, dell’ironico orientaleggiante Aldo Mondino, mentre all’interno dell’edificio ci si imbatte nei lavori (“Latomia”, fine anni ’80) di Piero Fogliati, impegnato nel “trasmutare in pratica artistica la percezione di fenomeni fisici”. Il “palleggiare” continuo sui sentieri del “contemporaneo” ci porta a un lungo peregrinare fra la “Sottiletta” in lamiera, marmo e ferro del

novecentesca”, Umberto Mastroianni, posizionata nel Giardino dell’“Imbiancheria del Vajro” (via Imbiancheria), mentre nella “Cappella dell’Ospizio di Carità (Giovanni XXIII)”, in via Cottolengo, troviamo la suggestiva riproduzione bronzea (seconda metà anni ’50) di Maria Lai, rappresentante un “Presepio” con due semplificate (“quasi geometrizzate”) figure umane, in cui si legge chiara la lezione di Arturo Martini, di cui l’artista sarda fu allieva. Nella stessa suggestiva cappella barocca svetta la “scultura tessile” di juta riciclata della giovane svedese Diana Orving e, ancora, negli spazi esterni dell’“Imbiancheria del Vajro”, ecco le due sculture in bronzo (fine anni ’80), che già dai titoli (“Lobby Star” e “Faccia di bronzo”) strappano un sorriso, dell’ironico orientaleggiante Aldo Mondino, mentre all’interno dell’edificio ci si imbatte nei lavori (“Latomia”, fine anni ’80) di Piero Fogliati, impegnato nel “trasmutare in pratica artistica la percezione di fenomeni fisici”. Il “palleggiare” continuo sui sentieri del “contemporaneo” ci porta a un lungo peregrinare fra la “Sottiletta” in lamiera, marmo e ferro del  milanese Umberto Cavenago, posta nella “Cappella di San Filippo” dove troviamo anche il “carretto-giocattolo” del vicentino Silvano Tessarollo e il modellino di “sommergibile” inglobato in una bottiglia di vetro del visionario Antonio Riello da Marostica. Per continuare con i “gessi” di Giacinto Cerone e con le opere “patinate” di Carlo Pasini, fino agli “Incidenti planetari” di Marco Mazzucconi e alla “scultura esile” di Stefano Bonzano. Più vicine ai nostri giorni, spiccano le “plastiche in resina” di Domenico Borrelli, le quattro inquietanti “teste in cemento” con penzolanti stoffe colorate di Paolo Grassino, da cui staccarsi per ritrovare un briciolo di sereno nell’“installazione ambientale” di Theo Gallino, così come nell’esibizione del prezioso tecnicismo di Gabriele Garbolino Rù nella “Cappella di San Filippo”, in cui trova spazio anche il “maestoso portale” in acciaio inox di Salvatore Astore, mentre sul sagrato della “Chiesa di San Filippo” termina il percorso con il gruppo scultoreo (figure stilizzate e dinamiche) più recente, opera del torinese Carlo D’Oria.

milanese Umberto Cavenago, posta nella “Cappella di San Filippo” dove troviamo anche il “carretto-giocattolo” del vicentino Silvano Tessarollo e il modellino di “sommergibile” inglobato in una bottiglia di vetro del visionario Antonio Riello da Marostica. Per continuare con i “gessi” di Giacinto Cerone e con le opere “patinate” di Carlo Pasini, fino agli “Incidenti planetari” di Marco Mazzucconi e alla “scultura esile” di Stefano Bonzano. Più vicine ai nostri giorni, spiccano le “plastiche in resina” di Domenico Borrelli, le quattro inquietanti “teste in cemento” con penzolanti stoffe colorate di Paolo Grassino, da cui staccarsi per ritrovare un briciolo di sereno nell’“installazione ambientale” di Theo Gallino, così come nell’esibizione del prezioso tecnicismo di Gabriele Garbolino Rù nella “Cappella di San Filippo”, in cui trova spazio anche il “maestoso portale” in acciaio inox di Salvatore Astore, mentre sul sagrato della “Chiesa di San Filippo” termina il percorso con il gruppo scultoreo (figure stilizzate e dinamiche) più recente, opera del torinese Carlo D’Oria.

ROBERTO LANZO, torinese, classe 1963, ha iniziato a scrivere romanzi per poter esprimere e condividere una parte di sé che aveva voglia di uscir fuori ed essere raccontata, come i diciotto tatuaggi incisi sulla sua pelle, ognuno simbolo di un preciso stato d’animo.

ROBERTO LANZO, torinese, classe 1963, ha iniziato a scrivere romanzi per poter esprimere e condividere una parte di sé che aveva voglia di uscir fuori ed essere raccontata, come i diciotto tatuaggi incisi sulla sua pelle, ognuno simbolo di un preciso stato d’animo.