Vi piace leggere ma non trovate il libro adatto a voi? Ecco una piccola rassegna dei titoli più commentati dalla community de Il Passaparola Dei Libri nel mese di novembre.

Al primo posto, era immaginabile, Tatà l’ultimo romanzo di Valerie Perrin: riuscirà ad interessare i lettori tanto quanto il suo precedente Cambia L’Acqua Ai Fiori? Per ora le recensioni sono favorevoli…

Il Treno Dei Bambini, di Viola Ardone: torna di grande attualità, grazie a una recente produzione televisiva e lettori e lettrici tornano a dividersi sul suo impatto narrativo.

Il Cognome Delle Donne, di Aurora Tamigio: la più recente vincitrice del Premio Bancarella si sta imponendo sul pubblico della nostra community, vedremo se diventerà uno dei nostri “classici”. Per il momento chi lo ha letto ne parla benissimo.

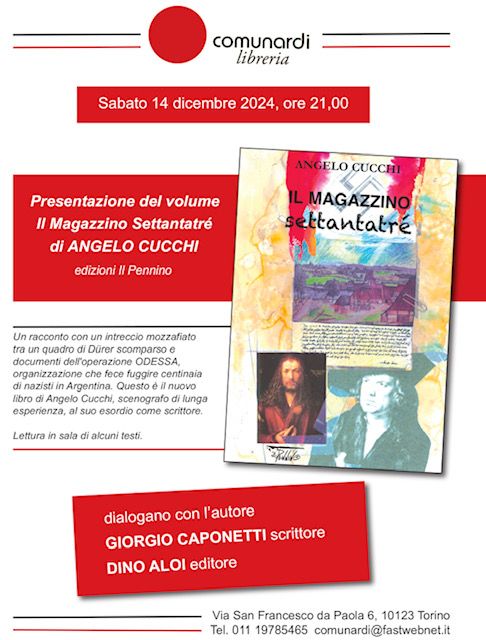

Incontri con gli autori

In novembre conosciamo Sonia Rottichieri, autrice de La Mia Vita Con I Cani (auto-pubblicazione, 2024) un libro che celebra l’amicizia tra uomo e animale e vuole essere, inoltre, una storia di amore e una lezione sulla lealtà e sul valore della vita.

Torniamo volentieri a intervistare Sylvia Zanotto in occasione dell’uscita del suo primo romanzo Come Nijinskiy (Nardini, 2024) e facciamo la conoscenza con Andrea Polo, adesso in libreria col suo nuovo libro Storie Di Padri, Storie Di Figli, (Paesi, 2024) nel quale un padre racconta ai figli un’avvincente storia di famiglia.

Per questo mese è tutto. Vi invitiamo a seguire Il Passaparola dei libri sui nostri canali sociali e a venirci a trovare sul nostro sito ufficiale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei libri e della lettura! unlibrotiralaltroovveroilpassaparoladeilibri.it

Il Piemonte quest’anno era rappresentato allo Zecchino anche da Carlotta, una bambina di 7 anni di Pavone Canavese, in provincia di Torino, che ha cantato “Il leone Piagnone” e da Greta di 9 anni proveniente da Oleggio, in provincia di Novara, che ha cantato in trio “Il principe Futù”. La finale dello Zecchino d’oro, in diretta da Bologna su Rai , ha sfiorato il 17% di share ed è stata vista da 2 milioni 595 mila telespettatori. Un momento davvero speciale che Luca Argentero ci ha tenuto a festeggiare sui social con una storia Instagram dove non ha trattenuto il suo entusiasmo scrivendo: “Vincere lo Zecchino d’oro cheeeeck”.

Il Piemonte quest’anno era rappresentato allo Zecchino anche da Carlotta, una bambina di 7 anni di Pavone Canavese, in provincia di Torino, che ha cantato “Il leone Piagnone” e da Greta di 9 anni proveniente da Oleggio, in provincia di Novara, che ha cantato in trio “Il principe Futù”. La finale dello Zecchino d’oro, in diretta da Bologna su Rai , ha sfiorato il 17% di share ed è stata vista da 2 milioni 595 mila telespettatori. Un momento davvero speciale che Luca Argentero ci ha tenuto a festeggiare sui social con una storia Instagram dove non ha trattenuto il suo entusiasmo scrivendo: “Vincere lo Zecchino d’oro cheeeeck”.

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA Al centro c’è l’io narrante di Irene (all’anagrafe Joan) rimasta orfana a soli 7 anni. La madre -cantante e attivista dalla vita disordinata e nomade- muore disintegrata dall’esplosione della bomba che aveva piazzato in un’azione terroristica.

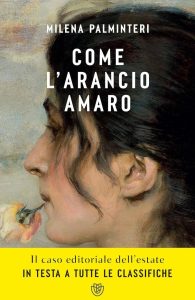

Al centro c’è l’io narrante di Irene (all’anagrafe Joan) rimasta orfana a soli 7 anni. La madre -cantante e attivista dalla vita disordinata e nomade- muore disintegrata dall’esplosione della bomba che aveva piazzato in un’azione terroristica.  A ben 75 anni Milena Palminteri esordisce con questo romanzo balzato subito in testa alle classifiche. Di origine palermitana, l’autrice vive a Salerno ed è stata conservatrice negli archivi notarili.

A ben 75 anni Milena Palminteri esordisce con questo romanzo balzato subito in testa alle classifiche. Di origine palermitana, l’autrice vive a Salerno ed è stata conservatrice negli archivi notarili. E’ una delle voci più interessanti e innovative della letteratura americana negli ultimi 20 anni, quella della scrittrice nata a Washington D.C. nel 1961. Oggi vive a New York, insegna alla Columbia University e collabora con prestigiose testate. Amy Michael Homes, dopo 10 anni e parecchi premi vinti, si cimenta nuovamente con il romanzo.

E’ una delle voci più interessanti e innovative della letteratura americana negli ultimi 20 anni, quella della scrittrice nata a Washington D.C. nel 1961. Oggi vive a New York, insegna alla Columbia University e collabora con prestigiose testate. Amy Michael Homes, dopo 10 anni e parecchi premi vinti, si cimenta nuovamente con il romanzo. Jane Campbell, nata in Inghilterra nel 1942, psicologa e docente ad Oxford, è una scrittrice sui generis che ha debuttato a 80 anni con il libro di racconti “Spazzolare il gatto”.

Jane Campbell, nata in Inghilterra nel 1942, psicologa e docente ad Oxford, è una scrittrice sui generis che ha debuttato a 80 anni con il libro di racconti “Spazzolare il gatto”.  Un’atmosfera inquietante avvolge il villaggio di Silverstjän, dove nel 1959 erano improvvisamente scomparsi tutti i 900 abitanti. Come svaniti nel nulla. Erano rimasti solo il corpo di una donna lapidata nella piazza del paese e una neonata abbandonata sui banchi della scuola: e nessuno è mai riuscito a chiarire il mistero.

Un’atmosfera inquietante avvolge il villaggio di Silverstjän, dove nel 1959 erano improvvisamente scomparsi tutti i 900 abitanti. Come svaniti nel nulla. Erano rimasti solo il corpo di una donna lapidata nella piazza del paese e una neonata abbandonata sui banchi della scuola: e nessuno è mai riuscito a chiarire il mistero.