L’INTERVENTO

Per chi ha scelto di non vivere solo per se stesso ma anche per la propria comunità ieri era una giornata speciale, la Giornata mondiale della Giustizia sociale. Così ho seguito il Convegno internazionale organizzato dalla Camera di Commercio e da Torino social impact. Un convegno importante in anni in cui sono aumentate le diseguaglianze sociali . Un convegno molto partecipato di quello che viene chiamato il terzo settore, con relatori nazionali e internazionali. Perché è vero, il mercato non riduce le diseguaglianze e allora l’impegno del governo centrale agli Enti locali e’ quello di ideare, programmare, mettere in campo iniziative che puntino più sul sociale che sul profitto. Due annotazioni positive sono rappresentate dalla età media relativamente bassa dei partecipanti e dalla carica emotiva che traspariva anche dalla attenzione agli interventi. I risultati però sono ancora insufficienti perché sè vero che gli undici milioni di persone che in Europa operano nel campo sociale producono il 6% del PIL europeo mentre gli altri 199 milioni di lavoratori producono il 94% del PIL europeo, e altrettanto vero che negli ultimi vent’anni la bassa crescita economica ha aumentato le diseguaglianze in particolare a Torino al punto che le iniziative nel sociale in Piemonte valgono meno del 5% del PIL regionale. D’altronde il disagio e le diseguaglianze in questi nani di bassa crescita a Torino sono cresciute.

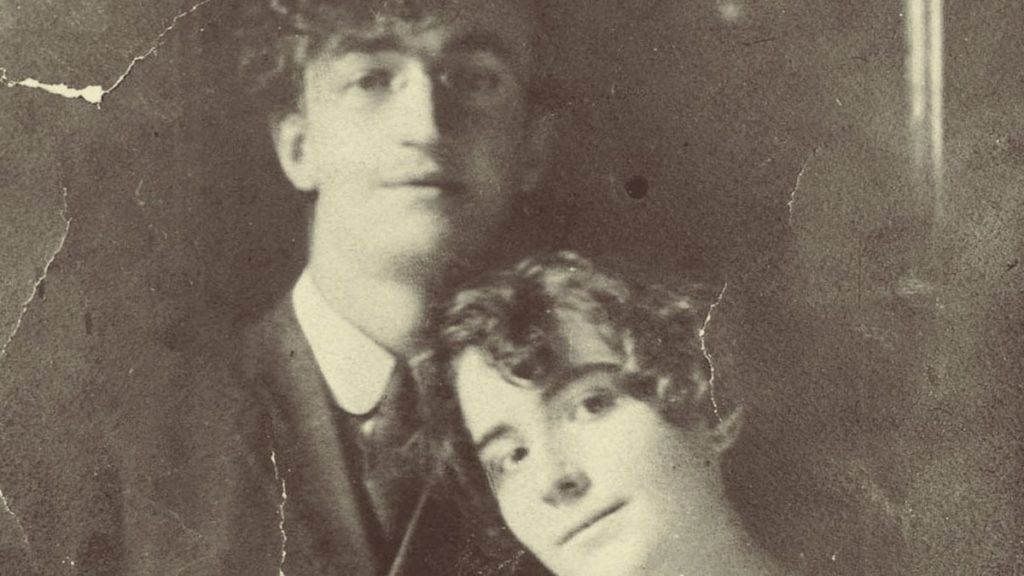

Cent’anni fa moriva in esilio a Parigi il 15 febbraio 1926 Piero Gobetti a cui verranno dedicate celebrazioni sontuose, in fondo assai poco gobettiane, se consideriamo il rifiuto della retorica che caratterizzò il giovane torinese. Figlio di un droghiere di provincia trasferito a Torino, Gobetti è l’esempio di come una scuola seria possa riscattare le origini modeste ed aprire i giovani alla cultura. Questo resta il suo primo insegnamento del tutto trascurato. Certamente fu un giovane prodigioso che seppe bruciare i tempi e diventare protagonista della vita culturale fin dai tempi dell’ Università. Bruciò le tappe di una vita difficile e molto impegnata sotto il profilo etico, intellettuale e politico. Cio’ detto, è impossibile vedere in lui un pensiero compiuto e meno che mai maturo. Il suo fu e resta un pensiero in nuce, l’inizio di un percorso non privo di contraddizioni e contrasti. La morte improvvisa e precoce ha interrotto la sua storia. Dare giudizi precisi su di essa sarebbe disonesto : sia la mitizzazione acritica, sia la demolizione codarda. Gobetti era in una fase di ricerca aperto a tutte le letture possibili. Sicuramente non comprese la portata oppressiva della Rivoluzione sovietica che giudicò impropriamente liberale. Si entusiasmò delle tesi operaiste gramsciane, pur senza aderire al comunismo. Non comprese il Risorgimento che considerò “senza eroi”, seguendo Oriani e trascurando Croce. Poteva essere comprensibile ribellarsi ad un Risorgimento solo fondato sul mito sabaudo, ma il moto unitario fu tanto altro: da Cavour a Mazzini, da Garibaldi a Cattaneo, da Pisacane a Ferrari che Gobetti non fece a tempo a considerare. Seppe sacrificare la vita a nobili ideali e capì subito la portata autoritaria del fascismo di cui subì la persecuzione. Il fascismo non fu un’auto biografia della Nazione, come egli sostenne, ma fu anche la risposta reazionaria della borghesia impaurita dal biennio rosso in cui non si covò la rivoluzione, ma si manifestò l’estremismo violento già condannato da Lenin. Resta comunque una delle coscienze più alte della prima metà del Novecento. Peccato che poi la sua figura sia stata monopolizzata da un certo settarismo illiberale che ancora oggi si considera depositario unico di un pensiero complesso e, ripeto, anche contraddittorio. Diceva il gobettiano Carlo Dionisotti che l’espressione “Rivoluzione liberale“ è un ossimoro perché i rivoluzionari sono assai poco liberali e i liberali sono assai poco rivoluzionari. Una osservazione che merita di essere considerata anche oggi quando sedicenti studiosi piuttosto grossolani discettano sul giovane torinese morto cent’anni fa. Dopo un secolo occorrono distacco, autonomia critica e rifiuto delle Messe cantate, per studiare Gobetti come davvero merita, evitando le strumentalizzazioni politiche del passato e del presente. Gobetti non appartiene totalmente ai marxisti, anche se ovviamente non appartiene pienamente al mondo liberale di cui fu un esponente eretico. Pannunzio non amava Gobetti, ma Cavour e il Risorgimento. Sono liberalismi diversi, in parte contrapposti, come diceva Manlio Brosio che nella giovinezza fu seguace di Gobetti.

Cent’anni fa moriva in esilio a Parigi il 15 febbraio 1926 Piero Gobetti a cui verranno dedicate celebrazioni sontuose, in fondo assai poco gobettiane, se consideriamo il rifiuto della retorica che caratterizzò il giovane torinese. Figlio di un droghiere di provincia trasferito a Torino, Gobetti è l’esempio di come una scuola seria possa riscattare le origini modeste ed aprire i giovani alla cultura. Questo resta il suo primo insegnamento del tutto trascurato. Certamente fu un giovane prodigioso che seppe bruciare i tempi e diventare protagonista della vita culturale fin dai tempi dell’ Università. Bruciò le tappe di una vita difficile e molto impegnata sotto il profilo etico, intellettuale e politico. Cio’ detto, è impossibile vedere in lui un pensiero compiuto e meno che mai maturo. Il suo fu e resta un pensiero in nuce, l’inizio di un percorso non privo di contraddizioni e contrasti. La morte improvvisa e precoce ha interrotto la sua storia. Dare giudizi precisi su di essa sarebbe disonesto : sia la mitizzazione acritica, sia la demolizione codarda. Gobetti era in una fase di ricerca aperto a tutte le letture possibili. Sicuramente non comprese la portata oppressiva della Rivoluzione sovietica che giudicò impropriamente liberale. Si entusiasmò delle tesi operaiste gramsciane, pur senza aderire al comunismo. Non comprese il Risorgimento che considerò “senza eroi”, seguendo Oriani e trascurando Croce. Poteva essere comprensibile ribellarsi ad un Risorgimento solo fondato sul mito sabaudo, ma il moto unitario fu tanto altro: da Cavour a Mazzini, da Garibaldi a Cattaneo, da Pisacane a Ferrari che Gobetti non fece a tempo a considerare. Seppe sacrificare la vita a nobili ideali e capì subito la portata autoritaria del fascismo di cui subì la persecuzione. Il fascismo non fu un’auto biografia della Nazione, come egli sostenne, ma fu anche la risposta reazionaria della borghesia impaurita dal biennio rosso in cui non si covò la rivoluzione, ma si manifestò l’estremismo violento già condannato da Lenin. Resta comunque una delle coscienze più alte della prima metà del Novecento. Peccato che poi la sua figura sia stata monopolizzata da un certo settarismo illiberale che ancora oggi si considera depositario unico di un pensiero complesso e, ripeto, anche contraddittorio. Diceva il gobettiano Carlo Dionisotti che l’espressione “Rivoluzione liberale“ è un ossimoro perché i rivoluzionari sono assai poco liberali e i liberali sono assai poco rivoluzionari. Una osservazione che merita di essere considerata anche oggi quando sedicenti studiosi piuttosto grossolani discettano sul giovane torinese morto cent’anni fa. Dopo un secolo occorrono distacco, autonomia critica e rifiuto delle Messe cantate, per studiare Gobetti come davvero merita, evitando le strumentalizzazioni politiche del passato e del presente. Gobetti non appartiene totalmente ai marxisti, anche se ovviamente non appartiene pienamente al mondo liberale di cui fu un esponente eretico. Pannunzio non amava Gobetti, ma Cavour e il Risorgimento. Sono liberalismi diversi, in parte contrapposti, come diceva Manlio Brosio che nella giovinezza fu seguace di Gobetti.

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione.

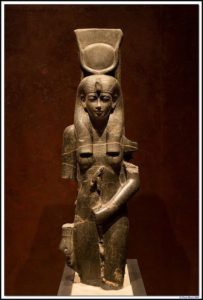

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione. imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.

imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.