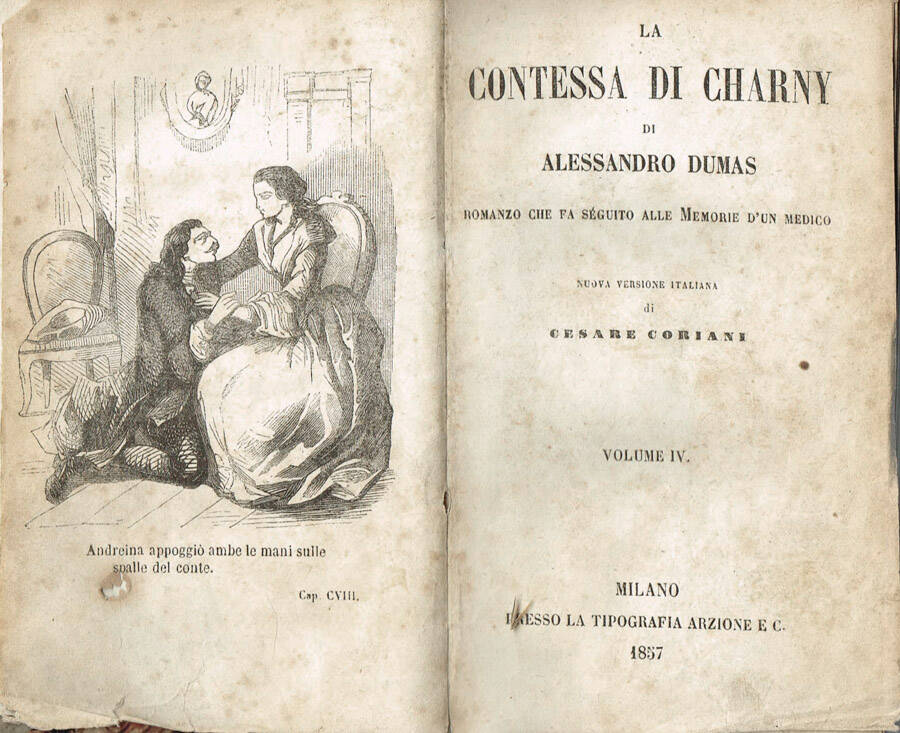

“Sapete chi ha abbattuto la Bastiglia, Gilbert?”. “Il popolo”. “Voi non mi capite, scambiate l’effetto per la causa.

Per cinquecento anni, amico mio, sono stati incarcerati nella Bastiglia conti, signori,principi, e la Bastiglia è rimasta in piedi. Un giorno, un re insensato ebbe l’idea di incarcerare il pensiero, il pensiero a cui è necessario lo spazio, l’estensione, l’infinito! Il pensiero ha fatto esplodere la Bastiglia e il popolo è entrato attraverso la breccia”.Alexandre Dumas, grande interprete del romanzo storico e del teatro romantico, è sepolto al Pantheon di Parigi, nel Quartiere Latino, dove sorge il primo grande monumento della capitale francese. Un sonno eterno, accanto alle salme di altri personaggi illustri come Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. In queste poche frasi tratte da “La Contessa di Charny”, uno dei suoi romanzi più avvincenti, si coglie l’essenza della prosa, la potenza e il fascino della sua scrittura. Le vicende narrate dallo scrittore francese più popolare dell’Ottocento ( chi non ha letto “I tre moschettieri” e “Il conte di Montecristo”?) si svolgono in un momento cruciale per la storia della Francia e dell’Europa (dalle giornate del 5 e 6 ottobre 1789 fino al processo e all’esecuzione di Luigi XVI il 21 gennaio 1793). Nel racconto dettagliatissimo e appassionato dell’avventura collettiva della Rivoluzione francese ritroviamo personaggi famosi come Cagliostro, Mirabeau, Marat, Danton, Robespierre, Saint-Just, ma anche tantissimi altri personaggi le cui storie individuali si intrecciano con la Storia, quella dalla “esse” maiuscola. Ma quello che conta, più di ogni altra cosa, è la capacità di far intendere l’esprit du temps, l’intelligenza creativa, l’abilità di affascinare il lettore. Il romanzo è il quarto volume del ciclo di Maria Antonietta e della Rivoluzione e venne scritto nel 1855. Più di un secolo e mezzo ci separa da allora ma è quell’idea del pensiero che fa esplodere la Bastiglia, in tempi di grigio conformismo e di ragionamenti troppo “corti”, a riempire il cuore e tener viva una speranza.

Marco Travaglini

Erano passati dieci mesi dall’agosto del 1914 che aveva segnato l’inizio del conflitto. Il ”maggio radioso”, come viene spesso chiamato il periodo che prelude all’entrata in guerra dell’Italia, fu un mese di fermento diplomatico e di forte tensione politica. Il fervore interventista si concretizzò in manifestazioni di tutte le piazze della penisola e D’Annunzio arringava la folla e la incitava contro Giolitti, fautore della linea della neutralità. L’Italia era ormai prossima a rompere l’antico patto con Austria e Germania e a entrare in guerra a fianco dell’Intesa, secondo i piani segreti firmati a Londra il 26 aprile del 1915. I primi fanti marceranno contro l’Austria proprio quel giorno, oltrepassando il confine. Era un lunedì di più di cent’anni fa, il 24 maggio 1915. Iniziava così, anche per l’Italia, la Prima Guerra mondiale.

Erano passati dieci mesi dall’agosto del 1914 che aveva segnato l’inizio del conflitto. Il ”maggio radioso”, come viene spesso chiamato il periodo che prelude all’entrata in guerra dell’Italia, fu un mese di fermento diplomatico e di forte tensione politica. Il fervore interventista si concretizzò in manifestazioni di tutte le piazze della penisola e D’Annunzio arringava la folla e la incitava contro Giolitti, fautore della linea della neutralità. L’Italia era ormai prossima a rompere l’antico patto con Austria e Germania e a entrare in guerra a fianco dell’Intesa, secondo i piani segreti firmati a Londra il 26 aprile del 1915. I primi fanti marceranno contro l’Austria proprio quel giorno, oltrepassando il confine. Era un lunedì di più di cent’anni fa, il 24 maggio 1915. Iniziava così, anche per l’Italia, la Prima Guerra mondiale.