IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni

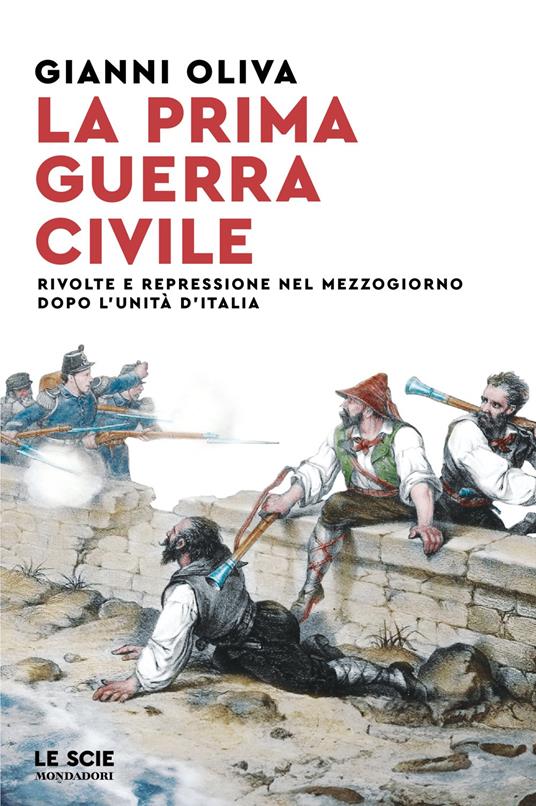

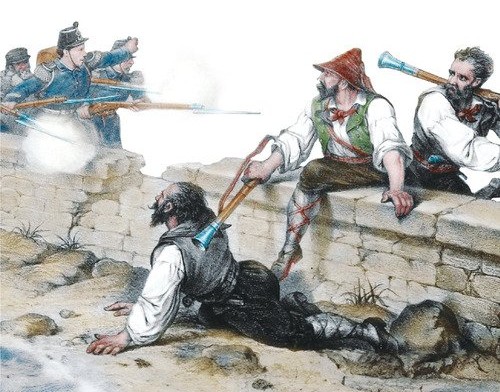

Secondo lo storico Gianni Oliva, che è uno dei pochi studiosi non a priori ideologicamente schierati , le rivolte e la repressione nel Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia rappresentarono la prima guerra civile italiana. Non so se la tesi sia totalmente condivisibile perché chi scrive resta fermo al magistero di Rosario Romeo che ebbe una visione diversa del problema del brigantaggio, del latifondo e della stessa questione meridionale -a partire dall’ episodio di Bronte -perché vide nel Risorgimento e nell’ Unità d’Italia la prospettiva reale di un riscatto delle plebi meridionali. Anche Giajme Pintor, che si era occupato del socialismo risorgimentale di Carlo Pisacane, riconobbe nel Risorgimento l’unico episodio della nostra storia politica capace di restituire all’ Europa “un popolo di levantini e di africani“.